沖縄電力の電気料金値上げについてPart1

久しぶりの投稿になりますが、昨日11月28日に大きなニュースが飛び込んできたので、投稿したいと思います。

沖縄電力が規制料金の値上げを経済産業省に申請

言わずもがなですが、本日の一面は沖縄タイムス・琉球新報共にこのニュースを扱っていました。

もちろん、各所のニュースでも扱われていました。

NHK 沖縄電力 家庭向け「規制料金」来年4月から39%余の値上げ申請

沖縄タイムス 沖縄電力、電気料金39%値上げ申請

琉球新報 沖縄電力が家庭向け料金39.3%の値上げ申請

日経 沖縄電力、家庭向け規制料金39%引き上げ 経産省に申請

値上げの内容とは?

家庭用の料金について

家庭用の料金については、39.3〜39.6%の値上げになっています。

「電気料金」は実はいろんなメニューがあるのですが、基本的には何もしなければ「従量電灯」というメニューを使っている方が多いと思います。

自由化後、お客さまサービスの一環として出された「グッドバリュープラン」「プレミアムバリュープラン」は別途の申込みが必要になるプランです。

ここの「1ヶ月のご使用量」ですが、家庭によってかなり差が出ると思いますので、是非過去の使用量などを確認できる場合にはチェックすることをお勧めします。

私の家では昨年は夫婦ともに外での仕事が多かったので、200kWh 前後だったのですが、今年に入り妊娠〜出産、子育てと家にいる時間がかなり増えたため直近では400kWh ほどの使用量になっています。

ご存じのように、電気を多く使う方の方が値上げ額が大きくなります。

私の家庭のように家にいる時間が増えると当然なのですが、オール電化のご家庭や断熱構造が弱い(沖縄あるあるですが)家の場合にも冷暖房を多く使うので電気使用量も多くなる傾向にあり、値上げの影響をより多く受けます。

事業用の料金について

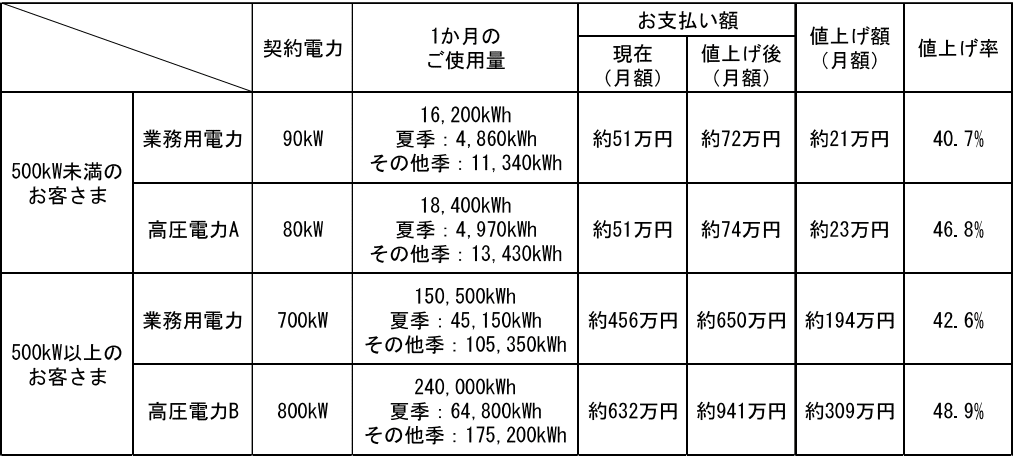

事業用(大きな冷房設備を持っている事務所やスーパー、工場など)の値上げはより大きいです。40〜50%までの値上げになっています。

そうなると、上図にもあるのですが、月々でなんと20万円〜300万円のコスト増加になります。年間に単純換算すると、240万円〜3600万円です。。。。事業経営としてはかなりのインパクトがあるのではないでしょうか。

本当に値上げしないといけなかったの?

この声が方々から聞こえてきそうですのでお答えします。

「こればかりは仕方ない!」

というのが結論です!

こちらが沖縄電力の経営状況です。(会社の説明資料をそのまま転記します)

電力マーケットはこの10年間で「自由化」が押し進められてきました、市場が「自由」になるということは、事業者がより自由に事業活動をすることを意味します。

今回の値上げは規制された料金と自由化された料金の両方になりますが、電力市場の自由化を私たちが選んだ以上、原理原則的には沖縄電力は自由な値上げの選択を持っているはずです。

もちろん、規制料金については今後監督官庁である電力ガス監視等委員会での審査を経ることになります。その過程で幅が多少圧縮はされると思いますが、値上げ自体が止まることはほぼありません。

背後にあるのは電力の自由化

実は背後には電力の自由化があるとも言えます。

電力の自由化とは、電力会社を選ぶことができるようになることです。今となっては普通ですが、実は10年ほど前までは電力会社を選ぶことはほとんどなかったのです。

ただ、東日本大震災からの原子力発電所事故、計画停電などを受けた電力システム改革の一環で電力小売全面自由化が進められることとなりました。

電力事業は薄利多売なシステムとなっていますし、電力会社のメインの収益は電力事業からの収入です。となると、そのベースとなる電気料金を競争環境では下げざるを得ない状況なので、当然顧客を守るために企業体力を削って値下げを行う場合もあります。

沖縄でも今年の1月時点では10%以上のシェアを沖縄電力以外の新電力が獲得しており、競争が徐々に激化してきたところでした。

消費者の支払う電気料金量の低減やサービス向上を目指して設計された自由化ですが、それによって企業体力がなくなり今回のような燃料価格高騰などのアクシデントに備えることができない結果となってしまいました。

今回の値上げは沖縄全体の課題の表れ

今回の沖縄電力の値上げは、一民間企業の努力ではどうしようもない部分が大きいので、「仕方ない」というのが私の見方です。

これだけ貿易価格ベース(=調達で失敗したというわけではない)で燃料費が高騰していれば、その分を価格転嫁することは健全な経営とも言えます。

では、何もできなかったのかというとそうでもありません。

化石燃料に依存しているシステムからの脱却がよりスピーディーに進んでいれば、値上げは避けれないにしてもインパクトは抑えられたはずです。

沖縄全体が化石燃料に依存してきた結果が、今回の値上げのインパクトになります。

沖縄県クリーンエネルギー・イニシアチブより

次はなぜ燃料費が上がっているのかについて簡単に解説したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?