No.945 シビレた古典のお話

あなたの好きな日本の古典のお話は何ですか?

私は『健寿御前日記』(『たまきはる』とも『建春門院中納言日記』とも)の中に出て来る、この話が大好きです。筆者の健寿御前(建春門院中納言)は歌人・藤原俊成の娘で、あの藤原定家の姉にあたります。以下、少し長いので、訳文だけをご紹介します。

(高倉天皇が、父親の後白河上皇と母親の建春門院の御所である法住寺殿に滞在して)お帰りになる当日のこと、お付きの内侍が里に下がっていたのを、迎えの車を出すはずの蔵人が忘れて差し向けなかったので、(天皇は御所にお帰りになることが出来ず)上皇と女院のお二人はひどくご機嫌をそこねられ、

「あの蔵人を免職させてしまえ!」

などと(声を荒げて)おっしゃられるのが聞こえてきました。

当の本人の蔵人は、(緊張のあまり)身体をすくめたまま(微動すらできず)西の縁にじっと控えていたのは、(間近で見ていても)実に可愛そうでしたが、その時、高倉天皇が、

「私は、これまで両親に背いたり、親の言いつけを一度も破ったりしたことはないが、(蔵人がポカをしてくれたお陰で)御所に帰るのがもう一日延び(て両親と一緒におられ)ることになったのだから、むしろ蔵人には礼を言いたいくらいだと伝えよ。」

とおっしゃられた一言で、おそばにお仕えしていた(家臣や女房などの)人々の心も次第にほぐれ、大変嬉しく、有り難く思えました。

上皇も、我が子高倉天皇のこのお言葉(子供がこんなに親を慕ってくれる嬉しさ)にこの上なくいじらしいとお思いになるお顔つきになられ、重ねてのお叱りの言葉を聞かなかったのは、まして、自分自身でこのような有り難いお言葉をいただいた当の蔵人は、どれくらい感動し感謝したことだろうか(言うまでもあるまい)。

この話は、『健壽御前日記』(玉井幸助校註、日本古典全書、朝日新聞社刊、昭和48年10月第8刷)の「三〇 高倉天皇の御仁慈」(P161~P162)にあります。ただ、頭注しかないので、口語訳は私が試みました。誤りもあろうかと思います。ご指摘ください。

この話で私が驚くのは、高倉天皇(1161年~1181年)が14歳の頃のお話だと言うことです。玉井幸助氏は、先の著書の解説(P17)で、そのように指摘しています。両親の怒りと蔵人の失態の間に立って、高倉天皇は「三方良し」の妙案を提示することで、その場の凍り付いた空気を和らげ、両親の怒りをも静めます。すぐれた帝王学の実践であり、上に立つ人々の学ぶべき行う道ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

日本一の大天狗(魔物)と恐れられた父の後白河上皇は、高倉天皇にとって、反面教師だったのかもしれません。残念ながら、高倉天皇は、21歳という若さで崩御されました。

さて、先ほどは、息子可愛さのために怒りをあらわにした母親の建春門院(平滋子)ですが、この作品の中には、こんな話も出て来ます。玉井幸助氏が、「三 建春門院の御心ばへ」(P130~P131)と項目を立てている箇所に見られる記事です。

あさゆふの御ことぐさに、「女はただ、心から、ともかくもなるべきものなり。おやの思ひおきて、人のもてなすにもよらじ。我が心をつつしみて、身を思ひくたさねば、おのづから、身にすぐる幸ひもあるものぞ」と、おほせられし御いさめに…(以下、略)。

建春門院は、女房たちにいつもこんな言葉をかけていたといいます。

「女性は、自分の心の持ち方次第で、幸運にも不運にもなるものです。親の思惑だとか、周囲の世話によって決まるものではありません。自分の心を慎んで、自分を粗末にせず品位を保っていれば、自然と身に過ぎるような幸せもあるものですよ。」

その後白河院の后の建春門院・平滋子(1142年~1176年)は、35歳で病没しますが、彼女の崩御を契機として、後白河院と平清盛との確執・対立は激しさを増します。門院は二人にとっての緩衝材、免震ダンパーとしても大きな存在だったことは歴史が証明しています。

建春門院の言葉は、今日的な女性の観点からすれば受け入れがたい面があるかも知れませんが、男女を問わず、時代を超えて心に据えておきたい一言でもあるように思います。嗜みある生き方は、魅力的だと思います。

そんなわけで、私は『健寿御前日記』(『たまきはる』とも『建春門院中納言日記』とも)を好きな古典作品の一つとして挙げたいと思います。みなさんは、どんな古典の話がお好きですか?

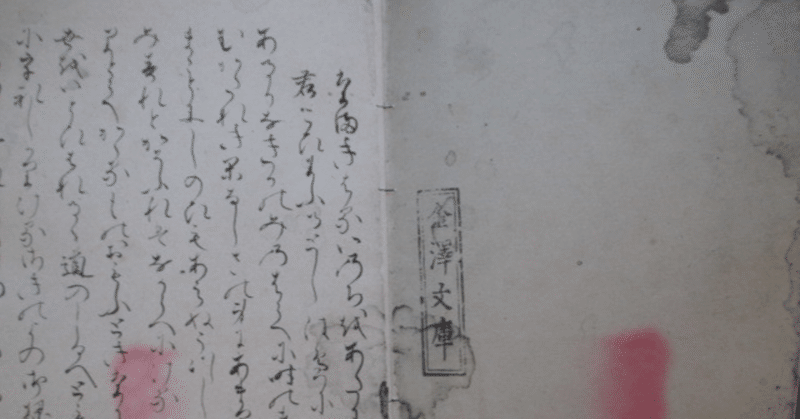

※画像は、「たまきはる」(金沢文庫本)の冒頭の1葉です。

「たまきはるいのちをあだにききしかど

君こひわぶるとしはへにけり」

の歌で始まっており、題箋が無かったので「たまきはる」とも呼ばれるようになったようです。