心理的援助としての学習支援

Google Driveを漁っていたら、学習支援をやっていた頃に作った資料が出てきた。多分ほとんど公開していない資料である。供養と記録のためにNoteに乗っけてみる。

しかし5年くらい前に作ったものなので、いろいろ間違っているところがあるかもしれない。またかなり自己流なので、きちんと応用行動分析など勉強している人からするとツッコミどころが満載かもしれない。

駆け出しのころ、それなりに頑張ってやったものである。そういう温かい目線で見ていただければ幸いであるし、誰かの何かのためになれば幸いである。

ちなみにであるが、とても長い。全文無料で読めるが、最後に投げ銭の設定はしておく。

はじめに

問題行動と学習困難

就学年齢の子どもにとって、学習は生活の中心のひとつである。そのため、学習で躓いてしまうことは、子どもの生活の広い範囲に影響を与えてしまう。

一度学習に躓くと、やってもできないためにますます勉強をしなくなる。そうした子どもは大人や先生から目をつけられて、ますます怒られるようになるかもしれない。もしかしたら、勉強できないがために、学校そのものに行けなくなるかもしれない。また、学校に一度いけなくなった子どもが、いざ戻ろうとしたときに勉強についていけないから戻れない、ということもあるだろう。

このように、子どもの問題行動の背後には学習困難がある場合が多くみられる。従来は学習支援といえば教師の仕事であり、心の問題を扱うカウンセラーは立ち入ってこなかった。しかし、子どもの学習を援助することを通じて問題行動にアプローチしたり、子どもの心の成長に関与できる余地があると思われる。

学習困難な子どもに多く見られる特徴

それでは、学習困難に陥っている子どもにはどんな特徴があるだろうか。

まず、勉強ができない子どもは、とても叱責を招きやすいということがあげられる。やってもできない、楽しくないので、なるべく勉強しないようにそうした子どもは立ち回る。

そもそも机に座らない、他の子どもにちょっかいを出す、大人に対してさまざまな要求をするなど、ありとあらゆる手段を用いて、勉強をしないで済むように試みることもある。

そうなると、周り大人は「勉強しなさい!」と怒る。勉強ができる子どもに比較して、勉強ができない子どもはさまざまな場面で叱責を受ける。そして不真面目な子、やる気がない子、言っても聞かない子、というレッテルを貼られてしまうのである。

そのため、子ども自身も「やってもどうせできない」と思っており、また自分のことを「だめなやつ」と認識していることが多い。端的に言えば、自信がなくて自分のことが嫌いなのである。スポーツや習い事、部活など他に自分が自信を持てるものがあればよいが、そうしたものがない子どもも当然ながらいるだろう。

学校生活が学習を中心にしている以上、学習での評価がそのまま自分の評価に結びついてしまう。それは内面化され、子ども自身の評価となってしまうのである。

心理的援助としての学習支援

こうした子どもの特徴、すなわち内面化された自己評価の低さというものは、時折子どもの問題行動の背後に見られ、臨床心理学に代表される心理的援助の対象となるものである。実際、こうした子どもに対するカウンセリングやプレイセラピーはさまざまな場面で行なわれている。

ここで提案するのは、心理的援助としての学習支援とは、学習支援の中に臨床心理学の方法論を取り込むことで、こうした子どもの問題に対してアプローチを試みるものである。そのためこの学習支援の主要な目的は、学力向上ではなく、子どもの行動や心理における問題を改善することとなる。

ここで我々が試みる心理的援助としての学習支援は、以下のようなものである。

この学習支援の対象者

ここで示す学習支援の手法は、筆者が臨床の中で実践してきたものであり、その対象としては、主に小学校低学年〜中学年を対象としてきたものである。その中でもとりわけ、臨床場面で学習することに困難を抱える子どもたち、例えば特別支援学級や児童養護施設、発達障害や不登校児を対象となることが期待できるだろう。

しかし、これらに限らず、多くの子どもに対し応用可能な方法であると思われる。

学習支援の理論

それではまず、こうした学習支援の方法を実践するに当たって、参考とした理論的枠組みを示すことにする。

注目と無視の使い分け

勉強できる子、できない子

生まれたばかりの赤ちゃんは、無力な存在である。親から構ってもらえない場合、赤ちゃんは簡単に死んでしまう。そのため、赤ちゃんは親の注目を得ようと、泣き叫ぶ。親が不快になろうが、無視されることを全力で避けようとする。

こうした注目を得ようとする子どもの行動は、かなりの期間持続する。多くの子どもにとって、大人の注目を得ることはまさに死活問題であり、子どもの行動の多くは注目を得るために生じるものである。

この注目を得るという観点から、勉強ができる子どもとできない子どもについて考えてみよう。

まず、勉強ができる子どもからである。勉強ができれば、他の子どもよりも早く正確に課題をこなせて教室では多く手を上げ、正解し、先生や周囲の子どもから注目を得られる。宿題も問題なく正解を書き、テストも高い点数をとるため、勉強すれば褒められる。

つまり勉強ができる子どもは、勉強することで褒められ、注目を得ることができるのである。

では、勉強ができない子どもの場合はどうだろうか。他の子どもより取り組みは遅く、不正確なため、手を上げて先生や周囲の子どもから注目されることはない。宿題は間違えて時間もかかり、テストが返ってきても褒められない。

つまり勉強ができない子どもは、勉強をすることで褒められて注目を得るということが難しいのであるということができる。

そうなると、勉強ができない子どもは注目を得るために、別の戦略をとる必要がある。その最も簡略で代表的なものが、問題行動を起こすことなのである。

例えば、授業中に机に突っ伏す、横の子どもにしゃべりかける、立ち歩くなどすれば、即時に先生から怒られる。家でも、言うことを聞かず遊び続ける、ノートに汚い文字を書く、わかんないと駄々をこねる。

こうした子どもに対して、一般的に大人からされる対応が、叱責である。当たり前のことであるが、この叱責というものは、相手からの注目が向けられないと生じないものである。つまり勉強ができない子どもは、勉強ではなく問題行動を起こすことで叱られ、注目を得ることができるのである。

学習行動と問題行動

以上のようなことは、心理学の一つの分野である応用行動分析(Applied Bahivor Analysis:ABA)において研究されてきた事柄である。

応用行動分析の視点からみると、勉強することも問題行動を起こすことも、同じ前提条件において生じ、そして同じ結果を生み出すものである。大人からの注目がないとき、勉強ができる子は勉強することで褒められるという注目を得ることができる。一方で、勉強ができない子は問題行動を起こすことで叱られるという注目を得ることが出来る。

図式化すると以下のようになる。

勉強ができない子どもの特徴として、叱責を招きやすいことはすでに述べた。これは別の角度から見るのであれば、勉強するという手段で注目が得られないために、問題行動という手段をとることで注目を得ている子どもである、と捉えることができるのである。

幸いなことに(不幸なことに)、一般的に問題行動を起こせば子どもはすぐに注目を得ることができる。問題行動を起こすことは、子どもにとって効率よく注目を集める手段なのである。

注目と無視で学習行動を導く

学習行動も、問題行動も、共に大人からの注目を得るための行動である。そうであるなら、子どもに問題行動ではなく学習行動を起こしてもらうためには、それを逆手に取る必要がある。

つまり、学習行動をすれば注目が与えられるが、問題行動をしても注目が与えられない(無視される)ようにすればよいのである。それを図式化したものが以下である。

子どもは合理的な生き物である。もしも支援者が子どもが注目を欲しがるような人物であるなら、上のような対応をすれば(最初は抵抗して注目を得るために問題行動をエスカレートさせるが、それでも注目を得れないとなれば)必ず別の手段をとるようになる。

そのためここでの学習支援では、基本的な枠組として以下のような態度を子どもにとる。

しかし、この枠組みだけでは子どもの学習行動は導くことはできない。また、これだけでは十分なメリットがあるようには見えないかもしれない。

次は、それらを示すこととする。

自己効力感へのアプローチ

「どうせできない」という認知

実際、勉強したら褒めよう、問題行動は叱責せずに無視しよう、と心がけて勉強を教えようとしたとする。しかし、問題はそれほど難しくないにも関わらず、子どもは一向に解こうとしない。勉強しよう、教えてあげるよ?と誘っても「こんなのわかんない」と駄々をこねて、一向に取り組もうとしない。

そうなるとこちらもだんだんと焦ってきて、ついつい「なんでやらないの」と怒ったり、「勉強しないと馬鹿になる」と脅してしまったり、なんてこともある。

こうしたことは、子どもが「どうせやってもできない」と思っているときに生じやすい。この認知は、心理学で「自己効力感(Self-Effecacy)」と呼ばれるものに関わっている。

自己効力感とは「課題を達成するために必要な行動を、自分は上手に行なえるという、自身の能力に対する自己評価」と定義される。つまり「自分はこれができるのだ!」という自身に対する評価が自己効力感なのである。

自己効力感は、課題を実際に行なう上で、それができる能力があることと以上に重要になる。たとえその課題をやる能力があったとしても、自分がやれると思っていなければ、子どもはその課題に取り組むことがない。

勉強ができない子どもは、失敗体験を繰り返してしまっているため、勉強することに対して低い自己効力感しか持つことができないのである。そのため、「どうせやってもできない」と勉強を始めることに抵抗を示すようになりがちであると考えられる。

自己効力感と学習の関係

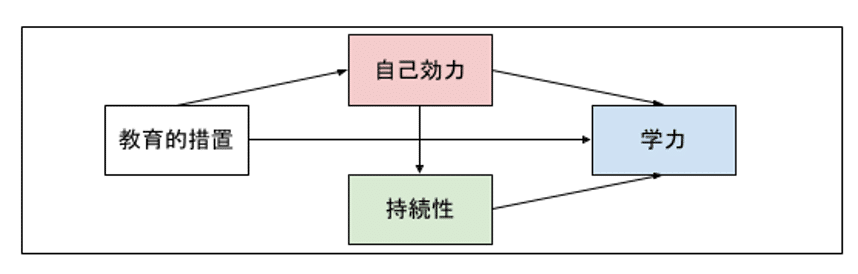

また、この自己効力感こそが学力の向上に重要であるという研究結果が示されている。以下の図は、教育的措置、自己効力感、学習の持続性、そして学力の関係を示したものである。

この関係を見ると、自己効力感を高めることは学習の持続性を高め、そして学力を向上させるとされている。

「私はやればできるんだ!」と子どもに感じさせることを目標とした介入は、学力をつけさせることにも繋がると考えられる。

自己効力感の高め方

自己効力感の概念の提唱者であるバンデューラは、それを高める方法をいくつかあげている。その中で、最も重要なのは「個人的達成」であるとされる。

すなわち、自ら課題に取り組んで成功を体験することが、もっとも自己効力感を高めることになるというのである。反対に、そこで失敗を体験することは自己効力感を低下させることになってしまう。

ここで示す学習支援においては、直接的な学力向上よりも、自己効力感を高めることが目標とされる。そのためここでの学習支援では、基本的な枠組として以下のような態度を子どもにとる。

自尊感情へのアプローチ

叱ることの副作用

ここで提示する学習支援の方法では、叱ることは問題行動に注目することになるため、ほとんど行なわれない。確かに子どもを厳しく叱責することでも、子どもの学習行動を生起させることができるだろう。勉強をせずに問題行動をすることが、厳しい叱責を招くのであれば、確かに子どもは勉強するようになるかもしれない。

しかし、厳しく叱責されることが続くのであれば、子どもは自分を「だめなやつ」と感じるようになってしまう。上でも述べたように、実際勉強ができない子どもの多くは、自分のことをだめなやつだと評価してしまっている。

こうした自身の評価は、心理学で自尊感情と呼ぶものと関わっている。自尊感情とは「自分自身を自ら価値あるものとして感じ、評価すること」と定義される。つまり、自分のことを「これでよい」と感じることであり、「これでよいのだ」と思えることである。自尊心の高さは、主観的な幸福や「生きやすさ」と関係しているとされる。

勉強ができない子どもに叱責を浴びせ続けると、そうした大人の評価を内面化し、自尊感情も低下させることになってしまう。また、その様子を他の子どもが見ていた場合、周囲の評価も低いものとなり、より自分自身に対する評価も下がってしまう。

叱責を重ねることでも学習行動を導くことができるかもしれないが、それは子どもの自尊心を損なうという副作用があるのである。叱ることでもほめることでも、確かに同じように学習行動を導くことができるかもしれないが、それならより害のない方策をとることが倫理的に正しいし、副作用が生じないものが良いのは明らかであろう。

自尊感情と学習の関係

勉強することによって子どもが褒められるのであれば、それは害になるどころか、自尊感情を高めることで子どもの心の健康に利するものとなる。自分のことをだめなやつだと感じている子どもに対し、勉強を教えるときのやりとりを通じて自尊感情を高めることも、ここでの学習支援の目的となる。

しかし、むやみに褒めればいいというものではない。実際に達成したことに基づいて大人に評価されることで、子どもの正しい自尊感情は育まれるのである。丁寧に子どもの成長を見守り、適切なフィードバックをしていくことが、学習を通じて自尊感情を高めるためには必須となるだろう。

自尊感情に関する注意点

しかし、実際に自尊感情が低い子どもに学習支援を実施するときに注意しなくてはならないことがある。

まず、自尊感情が低い子どもに肯定的な態度で接したとき、ためし行動を引き出してしまうことがある。ためし行動とは、大人が自分をどこまで受け止めてくれるかためすために、わざと自分で悪いとわかっているような行動をすることである。

こうしたためし行動に対しては、毅然とした態度で受け入れられる範囲と受け入れられない範囲を示すことが必要である。安全で安心な関係の中で褒められることで、自尊感情は育むことができる。しっかりと大人と子どもの双方がルールを守り、安定した関係を築くことが、自尊感情の低い子どもに対する学習支援において重要になるのである。

また、いくら支援者が学習支援の中で子どもを褒めていっても、その後に親や教師といった周囲の大人が「そんなのできて当たり前」「こんな簡単なことしかできないの」という態度で接してしまうのであれば、台無しになってしまう。自尊感情の大切さをきちんと親やその他の支援者に説明し、そうした大人たちと子どもの成長をきちんと見守る環境を作っていくことも、非常に大切なことである。

以上を踏まえて、われわれの学習支援では、基本的な枠組として以下のような態度を子どもにとるものである。

学習支援の技法

それでは実際に、どのような学習支援を行うのか。そのことについて見ていきたい。

枠(ルール)の設定と実施

子どもと良好な関係を築く

基本的枠組み①で示したように、この学習支援では、子どもに与える注目をコントロールすることで自発的に学習行動を生起させることを狙う。

そのためには、子どもにとって支援者がその注目を欲しいと思われるような存在でなくてはならない。まずは子どもとの良好な関係(ラポール)を築く必要がある。

出会って間もない段階では、焦って無理に学習をさせる必要はなく、まずは仲良くなることから始めることがよい。おしゃべりや簡単なゲームなどは、子どもの特徴を掴む上でも大切な作業である。そうした関係づくりの手法は持っているに越したことはない。

しかしこの関係というのは、あくまで支援者と被援助者の関係である。連絡先の交換をしない、プライベートでの接触を持たない、複数人を相手にするときは不必要な肩入れをしないなど、援助者としての倫理をしっかりと守ることは絶対である。また、異性の子どもを教えるときは、なるべくオープンな場所で学習支援を実施するなどの配慮も重要になる。

時間を設定する

関係性が築けたのであれば、その次に必要なのは、学習支援のルールを取り決めである。学習支援を円滑に実施するためには、子どもとの関係性を安定させる必要がある。

そのためには、学習支援を実施するための外的な環境を取り決めることが大切である。心理的援助の文脈では、こうした取り決めのことを「枠」と呼ぶ。まず必要となる枠は、勉強をする時間の設定である。対等な関係を築くことが苦手な子どもの場合、こうした時間の設定が曖昧だと、余計な混乱を与えてしまう場合がある。

たとえば、ある日の学習支援で子どもに「もっと教えて!」と請われ、10分間延長して勉強を教えたとする。その次の回は15分、その次は20分とだんだんと延長時間は増えていく。これではいけないと、その次の週は「もっと教えて!」といわれても支援者は時間通り帰ろうとする。そうなると子どもは「なんでこの前はよかったのに今日はだめなの?」と不安に思い、泣いて懇願したり、もしくは怒りに転化して支援者や周囲の人間に手を出してしまったりする。こうした光景は、枠の設定が不確かな学習支援においてよく見られる。

いくら子どもにお願いされたからといって、最初に決めた時間を動かさないことが大切である。最初は多少は子どもは支援者を引き止めようとするかもしれないが、何度か定時に終われば、やがてあっさりと別れられるようになる。

先に述べた応用行動分析の観点から説明するのであれば、引き止めようとする行動を子どもがしたとしても、引き止めるという結果が伴わなければ、その行動はやがて生起しなくなるということである。

休憩時間やご報美タイムなど、勉強をする以外の時間を差し込むときも、あらかじめ取り決めをしていくことが重要である。こうした時間を子どもは引き延ばそうとしてくるが、それに対しても同様の対処をしていく。

場所を設定する

時間と同じく、場所の設定も重要な枠の要素である。学習行動が生起することを促し、またその他の行動をなるべく抑制するような場所で支援を行なうことが望ましいであろう。

まず、場所としてはなるべく余計な刺激が与えられない場所であることが望ましい。家庭で学習支援を実施するときは、なるべく生活環境から引き離した場所に特別なスペースを設けることが理想である。その場に勉強の用具だけを持ってきてもらい、他のものは離れた場所に置いておくように指示する。

学習支援の場所を設定したのであれば、そこでは勉強をするということよりも、勉強以外のことをさせないということが重要となる(刺激性制御)。他の行動が起こりそうになったのであれば、その場所を離れるように指示するのである。

例えば、子どもがどうしても勉強したくないと言うのであれば「じゃあ、向こうでちょっと休憩しよっか」と、その場を離れて休むように促すとよい。なるべく学習行動以外の行動をその場所で生起しないよう、環境をデザインすることが重要となる。

ご報美について

対人援助や療育の本を読むと、望ましい行動に対してご報美を設定することが推奨されている(トークンエコノミーなど)。だがそうした物理的なご報美(シールや文房具)を設定することは慎重に導入する必要がある。なぜなら、そうしたご報美は細かな学習行動(例えば机に座る、ノートを開く、問題を1問解く)に与えられないからである。

そのため、ここで示す学習支援において、そうした物理的なご報美の設定は推奨することはない。もしご報美を導入するのであれば、モノではなく、勉強時間が終わった後のおしゃべりやちょっとしたゲームなど、スペシャルタイムとして支援者の注目を独占できる時間を設定するとよい。

もし物理的な報酬を導入したとしても、ご報美となるのはそのモノ自体ではなく、それを渡すときに「よくやったね」「がんばったね」という声かけをすることが重要である。あくまでご報美の本体は、子どもにとって信頼できる大人からの注目なのである。

勉強を渋るときの対応

こうした枠を設定したとしても、余程扱いやすい子どもでない限り、なんらかのタイミングで子どもは勉強することを拒否するのが普通である。

ここで示す学習支援の方法においては、子どもには勉強をしない権利を認める。勉強するかしないか、子どもに選ぶ権利がなければ、自発的に勉強するということがないからである。

その時支援者はどのような対応を取るべきなのか。「勉強したくない!」という子どもに対し、「じゃあ今日は遊ぼうか」「おしゃべりしよう」という対応をすることは、ますます子どもを学習行動から遠ざけてしまうことになる。

かといって「そんなこと言わない!」と怒ってしまうこともよい対応とは言えない。子どもが勉強したくないと思っているのは事実なのであるから、声にする権利はある。

「そんなこと言うならもう教えないよ!」と脅してはいけない。「勉強するあなたはいいが勉強しないあなたはダメ」と思っていると感じさせることは、子どもの自尊感情を低下させてしまう。

勉強することを子どもが拒否する場合、子どもの気持ちは認めるが、既に同意した枠組みは変えない、という対応をとることが必要となる。たとえば「やらなきゃいけないとは思っているし、やりたい気持ちもあるけど、どうしてもだめなんだね。じゃあ、今日は止めておこうか」というように声をかけ、その場を離れてもらったり、または支援者がその場を去るという対応になるだろう。

そして学習時間が終わったら「今日は1人で我慢して過ごしたね、えらいね」といった声をかけてあげることもいいだろう。

また、あらかじめどうしても勉強したくない場合はどうして欲しいのか、子どもと相談して決めておく、ということも有効である。つまり、勉強したくないときに支援者と子どもが従うルール(枠)を設定してしまうのである。そして実際にどうしても勉強できないときは、そのルールに従って行動するのである。

もちろん、こうした対応が有効となるのは、子どもとの関係が十分築けており、なおかつ学習支援を通じて子どもがいい体験をしている時である。日ごろの学習支援での支援者との関係や体験の質を高めることが、勉強を渋ったときに有効な対応をとることを可能にするのである。

注目のコントロール

即時にほめる

子どもとの関係が築けたのであれば、支援者の注目を得ることが子どもの行動の目的となる。そこで、学習行動をすれば注目されるが、それ以外の行動をしたのであれば注目されないという環境を作ることができれば、子どもは自発的に勉強するようになる。つまり、子どもが勉強すればほめるが、勉強以外のことをしたら無視する、という対応をするということである。

ここで重要なのは、とりわけ勉強し始めた当初において、ほめるハードルをできる限り低く設定することである。漢字をノート1ページびっちり書いたら褒めるが、それまでは無視する、という環境では子どもは自発的に勉強なんてしないのである。

椅子に座る、ノートを開く、鉛筆を持つ、ということからほめていくのである。数式を書いている途中、漢字を書いている途中からどんどんほめていく。そして一問計算したら「正解!」と褒めてあげ、漢字を一文字書いたら「うまく書けたね!」と褒めるのである。

心理学の実験では、ご褒美が即時に提供されればされるほど、その行動が次も起こる確率が上昇することが示されている。反対に、60秒を超えるとほとんどご褒美は直前の行動を増やす効果を持たなくなってしまうとされる。

プリント1枚解いたらほめよう、なんてことをしていたら手遅れなのである。むしろ、その行動がはじまった途中からほめていくぐらいでちょうどいいのである。

ただし、数式を書いている途中から「大正解!すごい!」という褒めることは、やや過剰である。「そうそう」「うんうん」「いいよー」などの、マイルドだが肯定的なニュアンスを伝える言葉が適切であろう。

また支援者が丸つけをしていいような課題であれば、丸つけのタイミングもなるべく早くしていく。プリント1枚、問題集1ページ解くのを待つのではなく、1問正解した時点でどんどん丸つけをしていく。

ちなみに、子どもが自分で問題を解いていけるという自信がつけば(自己効力感が十分に獲得されれば)、「全部終わったら丸つけて!」と言うようになる。その時点で子どもは最後まで問題をやり抜くつもりになっており、あとは支援者はそれを見守るだけでよくなっている。

問題行動を無視する

学習行動に注目する一方で、問題行動は無視する必要がある。

「よそ見しない!」「ちょっかいをかけない!」「きちんとした姿勢でやりなさい!」「ちゃんとした字を書きなさい!」などの声かけを、あえて行わないことが、この学習支援の方法である。

こうした問題行動を無視することはそこまで困難ではない。しかし難しいのは、ついつい怒って止めなくてはならないような問題行動を子どもがする時の対応である。

ここでいう問題行動とは、学習行動以外の支援者の注目を集めようとする行動のことを指す。厳密には学習行動以外の行動が「問題」であるとは限らない。しかし実践上ではそうした行動はまず「問題」である。なぜなら、その行動が問題でないのであれば、それは支援者の注目を獲得することがないからである。

注目を引き起こせない行動は、自然に生起しなくなってしまう。そのため、学習行動以外の支援者の注目を集めようとする行動は、必然的に問題行動のみ残ってしまうのである。

よく見られる例としては、女性の胸や男性の股間を子どもが触る、という問題行動である。肩や手の甲などを触られても、支援者は反応しないことができる。しかし、プライベートゾーン(水着の着用時に隠れる場所)を触られたのであれば、反応せざるを得ない。他にもただの大きな声であるなら無視できるが、卑猥な言葉に対してはどうしても「やめなさい!」と反応せざるを得ないだろう。大人が反応する部分が残る結果として、性的な言動だけが問題行動として残される、ということもある(その一方で、ここには子どもが過去・現在に性的な被害を受けていたサインである場合もあるので、実臨床では非常に丁寧にアセスメントする必要がある)。

怒らざるを得ない、注目せざるを得ない行動こそ問題行動であり、それを極力怒らない、注目しないようにしなくてはならないのである。やっかいなことに、以前まで注目を得られていた問題行動を無視しようとすると、その問題行動は一時的に増幅することが知られている(消去バースト)。

子どもは支援者の注目を得ようと、暴れる、泣く、叫ぶ、叩くなど、まさに死に物狂いで問題行動を起こす。それでも無視することが求められるのである。自傷他害の危険性がないのであれば、そうした問題行動は極力無視していく。

反対に言えば、自傷他害の危険性が生まれた場合は止めなくてはならない。自傷他害の危険があるところまで問題行動が発展してしまうことは、しばしばある。

ただポイントは、大人の注目がそこまで子どもの問題行動をエスカレートさせてしまうということである。そこで問題行動が発展する前に、支援者がその場を離れてしまうことが推奨されることもある。強制的に大人の注目を打ち切ってしまうのである。その際には「ちょっと落ち着くまで、となりの部屋で行くね。◯分で帰ってくるから、それまで待っていてね」というように声をかけるとよい。

実際、注目を与えないということだけで問題行動を起こさないようにするということは困難である。ただ重要なのは、問題行動を起こしても簡単に注目は与えないぞ、という態度を打ち出すことなのである。

同時により簡単に注目を得られる方法、つまりちょっとでも勉強をすれば褒められるぞ、ということを差し出す。そうすれば、子どもは自然と合理的な選択をするようになるのである。

相互的なやりとりの導入

学習行動に対して注目を与える方法として、ほめる他に有効なのが、相互的なやりとりを導入するということである。一方向的に「勉強をさせる→やる」という関係ではなく、支援者と子どもが交互に学習行動をするということである。

共に勉強するため、必然的に支援者は子どもの学習行動に注目することになる。また、支援者が子どもの勉強を助けてあげることで、その「お返し」として学習行動を引き起こさせやすくする(返報性の原理)ことも期待できる。

具体的な相互的なやりとりとしては、以下のようなものである。子どもが3問解いたら、1問は支援者が解く。算数の数式は支援者が書き、答えは子どもに書いてもらう。ひらがなや漢字を途中まで支援者が書き、残りをやってもらう。子どもに口頭で答えてもらい、支援者が答えを書く。丸付けを子どもにやらせてあげる、などなどである。

ただし、この相互的なやりとりの導入するときも、ルール(枠)をしっかりと設定する必要がある。あらかじめ「○○したら、××してあげるね」ということを伝え、そこをしっかりと支援者も子どもも守ることが大切である。

なお、具体例であげた相互的やりとりはまた、課題の量のコントロールという側面を持つ。次にあげるプロンプト・フェイディングなどの技法と組み合わせて使うことで、効果的になる。

課題の設定と実施

間違えさせない

先に述べたように、この学習支援においては、子どもが勉強したらすぐほめることが求められる。そのための前提として、子どもはなんらかの課題を実施しなくてはならない。

だがその課題が難しすぎる場合、当然それができず、なかなかほめることができない。そのためするべきことは、その間逆である。つまり、子どもが間違い得ないような簡単な課題を最初に設定するということである。

正解するかしないか分からない課題を実施させるよりも、ほとんど間違いを起こす可能性がない課題を実施させた方が安定してその課題を実施していくようになるとされる(無誤弁別手続き)。そのため、子どもの学習行動を誘発するためには、確実に子どもが正解できるような課題を設定することが大切になる。

以上から、最初の課題は子どもが「こんなの簡単じゃん!」と言えるようなものに設定するのがいいだろう。そうやって間違えさせない課題を設定し、実際に成功を体験させ、そしてほめるという注目を与えていく。

この手続きは、子どもの自己効力感を上げるものである。勉強することに否定的な感じを抱く子どもであればあるほど、この一連の手続きは重要であろう。

プロンプトとフェイディング

プロンプトとは、適切な行動を出現させるために使用する外的な援助のことを指す。

学習支援においては、ノートを広げて目の前に差し出す、鉛筆を持たすなどの準備を支援者が手助けすることや、また課題に対してヒントを与えることがプロンプトにあたる。学習行動を生起させ、それをほめる(注目する)ために、支援者はプロンプトを子どもに最大限与えることが必要となる(これは上で触れた無誤弁別手続きと重なる)。

そして徐々にプロンプトを減らし行動を自発するようにする手続きのことを、フェイディングと呼ぶ。学習支援場面では、子どもに課題を解かせ、正解させながらも、徐々に手助けやヒントを減らす手続きがこのフェイディングとなる。

この学習支援においては、子どもに勉強の準備を自分で完璧にさせることを要求したりしない。「ノートを開きなさい!」「鉛筆を持ちなさい!」といった注意をするぐらいなら、支援者が先に開いてしまえばよい(そのうち自分から用意するようになる)。

また、自身の能力に疑問を抱く子どもに対し、最初から自分の力で問題を解くように要求しない。「がんばって!」「できるよ!」などと励ます前に、どんどんヒントを与えることによって子どもに確実に正解させていく。これによって、動機づけを高めるのである。

そして十分に自分で問題が解けるようになったタイミングで、手助けやヒントを減らしていく。それらを減らしたにもかかわらず子どもが問題に正解し続ければ、フェイディングの手続きがうまくいっているということであり、そうなると子どもに最初はできなかった問題が、自力で解けた、という体験をさせることができる。

これをしっかりと賞賛していくことで、子どもに自信をつけさせる(自己効力感や自尊心を高める)ことが期待できるのである。

教材の工夫

間違えさせないこと、プロンプトやフェイディングというものは、教材の中に設定してもよい。注意深く見ると、教科書や問題集がそもそもそうできている場合が多い。

最初の問題は簡単に正解できるようにヒントが書いてあるが、だんだんとそれがなくなっていき、最後は自分の力だけで問題を解かせるように作られている教材は、よく目にする。子どもにあったこうした教材を見つけ出すことも学習支援の一環である。また負担ではあるが、そうした教材を自作することももちろんよい。

他にも子どもたちの多くは一問が終わることではなく、課題全体が終わることで達成感を得るという生活を学校で送っている。課題が「終わらないこと」に対する子どもの忌避は非常に強い。そのため、学習への動機づけの低い子どもに対しては、一枚のプリントの問題数を減らして提示することが有効な場合が多いのである。

プリントを見た瞬間に「こんなにできない!」と泣く子どもが、プリントを3分の1ずつに切って紙に貼り付けることで取り組み始め、気づいたら全部やってしまったということも、しばしばある。子どもの動機づけに合わせ、課題は適切な問題量を提示することが必要である。

その他の支援への応用

行動を言葉に置き換える

学習場面は、どうしても子どもにフラストレーションを与える場である。勉強することが嫌な経験である子どもは多いし、好きなことを我慢して行う場合がほとんどであるし、どうしても問題がわからないという時がある。

こうした不満を支援者は穏やかに受容し、子どもを励ましていく必要がある。しかし、子どもがそうした不満を伝える能力が低かったり、また大人に受容された経験がほとんどなかったり、支援者の受容が不完全である場合、子どもは不満を行動として示すことがある。例えば暴言、暴力、床に寝転がる、駄々をこねる、他の子どもにちょっかいを出す、などなどである。

そうしたとき、子どもの背後にある感情を言語化することで、行動を言葉に置き換える作業をすることは、学習支援を通して子どものコミュニケーション能力や心の発達を促すことに繋がる。

例えば、「難しくて解けなくて、嫌になっちゃったんだね」「○○したかったのにできなくて、悔しかったんだね」などである。ポイントは疑問系ではなく、正確に子どもの気持ちを捉えて断定することである。それが子どもの感情の符号化(名前をつけること)を促し、感情のコントロールを可能にしていくのである。

この作業を行うためには、子どもとの関係が築けていること、行動化に際しても枠をしっかり守ること、なぜ子どもが今ここでそうした行動をとるのかしっかりと掴むことなど、高度な技能が求められる。

おわりに

最後に、いくつか想定される質問と、その回答について記す。

Q.子どもを甘やかしているのでは?

子どもを叱らず、無誤弁別手続きやプロンプトを与える学習支援は、子どもに楽をさせすぎでサボり癖がついてしまったり、がんばらなくなると考えるかもしれない。しかしこの学習支援では、支援者には枠を守るように要請している。確実に成功体験は積ませるが、しかし甘えさせたり楽をさせることはしていない。

また、学習支援が対象となるような子どもにスパルタ式で勉強させたとして子どもも支援者も、どれだけの犠牲と労力を払うことになるのか。この学習支援で想定しているのは、ただでさえ日々苦労と挫折を経験しているような子どもである。

そうした子どもに対し、この学習支援は必要最小限の負担で、自信と達成感を得させようとしているのである。子どもが将来困難にぶち当たったとき、それを乗り越える力の源泉はスパルタ式の訓練からではなく、誰かから肯定されたという体験から生まれると思う。

Q.学力はあがるの?

無誤弁別手続きの実験からは、この方法では課題の実施時間は増えるが、特定の問題以外への般化が生じにくいとされている。つまり、解いた問題はできるようが、応用が効きにくいのである。そのため、通常の学習指導に比べて、直接的な学力向上は生じにくい可能性がある。

しかしなこの学習支援を通じて自己効力感が高まることで、中長期的には学力を向上させることが期待できると思われる。自主的な子どもの学習行動が引き出され、その結果として学力が向上することはあるかもしれない。

参考文献

バンデューラ・A(1997) 激動社会の中の自己効力 本明寛・ 春木豊・野口京子・山本多喜司 (訳) 金子書房

杉山尚子,島宗理,佐藤方哉,マロット・L・W,マロット・A・E(1998)行動分析学入門 産業図書

Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies (pp. 202–231). Cambridge University Press.

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?