おやすみプンプンという作品の面白いところ。「他人事ではなく自分事に」

このnoteは、「おやすみプンプン」という漫画を、抽象と具象というキーワードから思ったことを書いていく記事です。ネタバレを含んでいる可能性があるのでご注意ください。

1.おやすみプンプンとは?

まずはじめに「おやすみプンプン」の説明をかるーくしておきます。「おやすみプンプン」は、浅野いにおという漫画家の作品の一つで、どこにでもいそうな「プンプン」という人間の半生を描いた作品です。

2.読者にだけ「プンプン」が見える

「どういうことだよ!」と思った方が多いと思いますが、今から説明します。

実はこのnoteのサムネに写っているヒヨコのような生き物が「プンプン」という主人公なのです。「え?人間じゃないじゃん」って思うかもしれませんが、人間なんです。この見た目でも。

じゃあなんでこんな見た目をしているのかというと、読者にだけこの姿で見えているという設定だからなんです。

上の写真のように、周りの友達は普通の見た目をしています。いや、漫画の中ではプンプンも普通の見た目なんです。しかもジャニーズ顔らしいですよ。このnoteの筆者である私もこの設定を理解するのに少し時間がかかりました。

3.プンプンは抽象的な存在

この漫画の面白い設定をみなさんに理解してもらったところで、もう一つ面白い設定がこの作品にはあるんです。それは、プンプンが成長していくにつれ見た目がどんどん変わっていくというところです。

もう少し詳しく説明すると、プンプンの成長過程で起きる心の変化によって見た目がどんどん変化していくんです。面白いですよね。最初は小学生の何も知らない純粋な頃からスタートして、そこから思春期を経て、大学生に上がりいろんな人生経験を積んで精神が不安定になったりというのを全部プンプンの見た目で表現しているんです。

つまり、プンプンという主人公は読者にとって極めて抽象的な存在なんです。物語の最後の方はもうヒヨコみたいな可愛さは微塵も残っていません。どんな見た目かは読んで確かめてみてください。

4.抽象的な存在だからこその不思議な親近感

ここからようやく本題に入っていくのですが、「プンプン」という存在が抽象的だからこそ起きることについて私なりに解説していきたいと思います。

一言で言うと、この記事のタイトルでも言ったように「自分事」としてプンプンに感情移入できると言うことです。

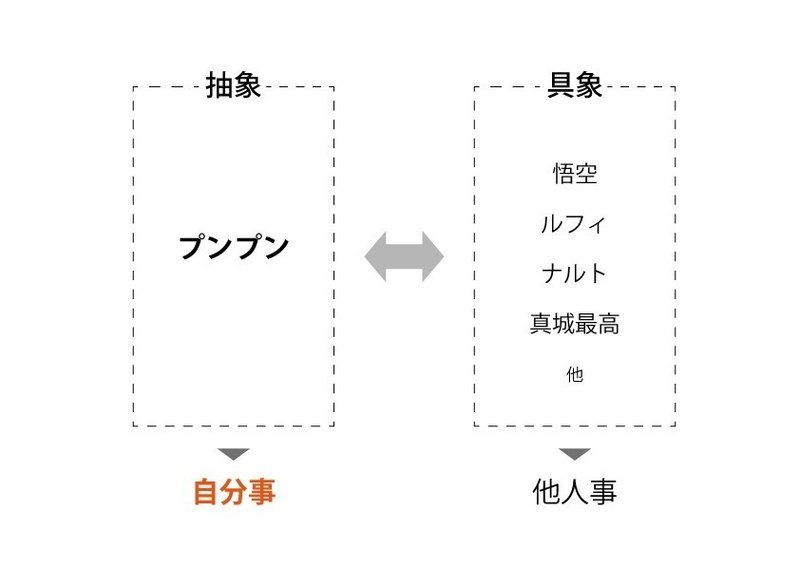

他の漫画の主人公を例に出すと、ワンピースのルフィや、ドラゴンボールの悟空など、多くの作品の主人公は具象的なキャラクターで、良い意味でも悪い意味でも他人なんです。否定しているわけではありません。

一方でプンプンは内面の心をカタチに落とし込んだ抽象的なキャラクターなので、自分事に置き換えやすいなと私は感じました。不思議な親近感が湧いてくるんです。これは他の作品にはない面白さですよね。

図解するとこんな感じです。

5.最後に

ここまで「抽象と具象」というキーワードからおやすみプンプンという作品の面白さを紐解いていきましたが、なんで抽象的なキャラが自分事として置き換えやすいかを私の主観で解説させてください。

しつこく言うように、プンプンというキャラクターは読者にだけ抽象的な姿で描かれています。すると、読者が介入する余白が生まれるのです。細かい見た目などは読者の想像に任されているので、「自分がこの状況だったらどんな表情をしただろう」「どんなことを思ってどんな言葉を吐くだろう」という妄想を自然にしてしまいます。そしてそれは、読む人によって解釈が大きく異なるでしょう。

実際この漫画については多くの人が考察をしていて、自分なりの解釈を述べています。抽象的に描くことで読み手が語り手に変わる。そしてこれからもこの作品は元の原型をとどめないほどに様々なカタチに変化していくでしょう。まるでプンプンのように。

あなたがこの漫画の主人公だったらどんなカタチになるでしょうか?

ぜひ読んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?