「参加から参画へ」 – さまざまな立場の人が認知症の課題に取り組む意味(Ⅰ)

認知症の課題を地域で考えていくためには、多くの人が関与することが大切でしょう。では、そのような活動には具体的に誰がどのように関わればよいのでしょうか。そのヒントが世界でも、日本でも、生まれ始めています。

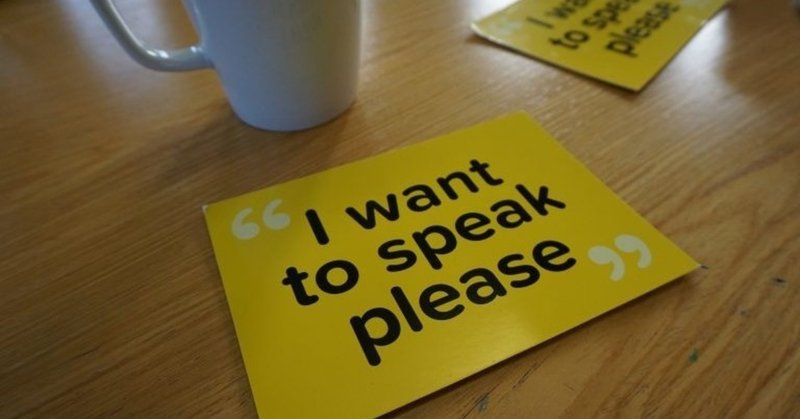

“I want to speak please” 認知症の当事者本人としての声をとどける

この写真は、ロンドンから列車で2時間ほどの英国中部の街、人口20万人ほどのヨークで使われている絵はがきほどの大きさのカードです。

この街では、認知症当事者のみなさんが月に一度集まって話をしています。そして、誰でも自分が話したいタイミングで、この黄色いカードを使いながら、「ヨークという街がこうであったら素敵ね」という話をしています。

このカードは、「自分はその集まりに【参加】しているだけではなく【参画】しているのだ」という思いを伝えるカードなのです。

ヨークの「Minds and Voices」というこの集いに来ている人たちは、特別な人たちではありません。ごく近所の人たちです。ほとんどの人が歩いて来られる程度の距離に住んでいます。

英国では同じような小さな集まりが、DEEP (The Dementia Engagement and Empowerment Project)という名前のネットワークとして拡がりつつあります。そして、英国全土で約90の集まりが活動を行っているのです。

お金もたいしてかからないこの小さな黄色いカードは、認知症当事者である本人のみなさんが「こんなカードを使って話しているの」と自分たちの日常をソフトに伝え、「応援してね」とやさしく伝える道具になっています。カードの裏側には活動を支援するためのコンタクト先が書いてあります。このカードは、参加】や【理解】から【参画】を街の人たちに対しても【促す道具になっています。

「声を届ける」ために自分たちがどう関わるのかについて話をする

ヨークの「Minds and Voices」の人たちは、お互いに話をし、それぞれの思いを伝える段階から始めました。そして次の段階へと進もうとしています。

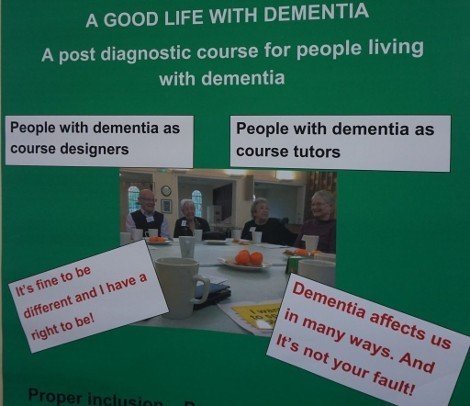

それは、より積極的に周囲への変化に関わることです。このグループの名前は、「心を開き前へ進むこと」(“Opening minds and moving forwards”)が由来ですが、この人たちがいま取り組み始めたことが、診断後研修への関与なのです。ヨークの「Minds and Voices」の人たちは、認知症と診断された後にどのような学びの機会があればよいか、学習コースを新たに設ける取り組みを始めているのです。

取り組みでは、まず自分たちが認知症であると診断されたときのことを振り返りながら、認知症とともによりよく生きる(a good life with dementia)ために「自分たちが何を伝えたいか」「自分たちがどんなふうに関われるか」を話し合っています。また、この学習コースの実施自体にも、ヨークのグループの人たちは関わることを決めています。

特別なことではなく

「Minds and Voices」の人たちの活動は特別なことなのでしょうか。

下記の動画はの活動を支援しているInnovations in Dementiaという組織のCo -directorである Damian Murphy氏が作成したものです。

A GOOD LIFE WITH DEMENTIAというタイトルのこの動画では「Minds and Voices」の人たちが何を思いこの活動をしているかが語られています。日本語訳はありませんが、思いの雰囲気は伝わってくるのではないでしょうか。

その思いは、決して特別のものではありません。

日本でもまた

同じようなことは、日本でも少しずつ拡がりつつあります。

町田の「まちの保健室 本人会議」や仙台の「ワーキンググループみやぎ」など、認知症の当事者である本人のみなさんが、「自分はこう思う」「この街がこうであったらいいね」と話をする集まりをはじめています。

このような活動はやがて世界にも日本にも大きなインパクトを与えることでしょう。それは私たち自身でもある『本人』の思いから始まっている活動なのですから。

訪問していただきありがとうございます。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。