水【インタビュー #7】vol.3・2『私の”つくる”について』by松田拓也さん

みなさん、大変お久しぶりです。

今回のテーマは『私の”つくる”について』、

第二回目です。

ゲストは、松田拓也(まつだたくや)さん。

松田さんとは、去年の夏に企業のインターンで知り合いました。

そのときの第一印象は「自由で楽しそうな人」。

当時は直接お話しする機会がなかったのですが、今回なんと京都でお会いすることに…!

現在、京都芸術大学でデザインを専攻し、自身の活動として「ボツ庵大百科(ボツアン ダイヒャッカ)」というコンテンツの制作・発表をされている松田さんに 「これまでの創作活動」についてお聞きします。

気になる「ボツ庵大百科」とは?、つくることの楽しさと出会った幼少期の思い出エピソード、現在の制作スタイルにいたるまでの変化など、松田さんにとっての『つくる』をじっくりお聞きしました。(※取材時は8月)

それでは、さっそく会いに行こう!

待ち合わせは、京都の四条駅。この日は午前中から音を立てつけるような土砂降りでした。しかし、お会いするやいなや晴天に!

まずは、松田さん行きつけのドトールへ。アイスコーヒーMを注文し、二階のお決まりの席へ向かいます。普段からアイデアを考えるときにこちらを利用するそうで、家では作業ができないタイプなんだとか(筆者も同じく!)。閉店時間までいることも多く、追い出されたあとはすぐ横のマックに移動するのがお決まりのコース。

さてさて、鴨川を目の前に、気持ちの良い眺めのインタビューが始まります。

●インタビューを読む前に

【ボツ庵大百科(ボツアン ダイヒャッカ)】とは

松田さんがこれまで企画されたアイデアの”ボツ案”を集めたコンテンツ。ゴミを楽しく持ち帰るための「ゴミステヨーヨー」や缶コーヒーでブーケトスを楽しむ「HORAYO」などの素敵なアイデアの数々と共にクスッと笑えるボツ理由が魅力です。本インタビューでは「ボツ庵大百科」の創作のきっかけやお気に入りのボツ案などもご紹介します。

_________________________________________________________________________________

______松田さん、本日はどうぞよろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いしてもいいですか。

「京都芸術大学 情報デザイン学科 四回生の松田拓也です。小さい頃から物語を作ることが好きで漫画やカードゲームを作っていました。その影響もあって、大学は京都芸術大学に入りブランディングやグラフィックを学んでまいりました。最近では、水族館とのクライアントワークを通してデザインと深く関わっています。こういった経験をもとに、私は新しい価値を作るデザイナーになりたいと思っています。本日はどうぞよろしくお願いします。」(笑)

______それは就活の自己紹介じゃないですか?(笑)

ここまでがワンセットです(笑)。懐かしい、ははは(笑)。

______ありがとうございます(笑)。「物語を作ること」がお好きだったんですね。

そうなんです、それが始まりですね。小学生のとき、クラスの隅っこでコソコソ漫画を描いては誰かが来たらスッと隠すみたいなタイプでした。恥ずかしいから見せなかったですね。今でもその漫画は残ってますけど見せられない…(笑)。

______隠しちゃうタイプだったんですね(笑)。私も小学生の頃は夢中で漫画を描いていました。楽しいですよね。

「妄想」から始まってますね、ものづくりは。

______「妄想」ですか。後ほどその点についてもお聞かせください!(松田さんが持っているものに目を向けて)………あの、松田さん、どうしても先ほどから気になってしまうのですが、そのバッグから見えているものは一体なんでしょうか?

「ボツ案」です。たくさん持ってきましたよ!

_____うわっ!!すごい!ちょっとギョッとするものまで(笑)。なんですかこれ、髪の毛…?

!!?!?

これは、”自分の根源”をテーマにしたポスター制作の課題で、モノに髪の毛を生やしたグラフィックを制作しました。僕は、親も親戚も全員美容師という環境で育ったんですけど、これまで美容師という職業に魅力を感じてこなかったんですよ。

でも、この課題に向き合う過程で、いつの間にか髪の毛をもとにグラフィックを制作していることに気がついて。自分のなかの「美容師の遺伝」を感じずにはいられない作品になってます。

______美容師の遺伝子がこのような形で発揮されるとは。そして、こちらはナンですね?

はい。これは「ナンがパレットになったら良いな〜」っていうだけのものです。

______ナンがパレットになったら良いな〜。

そうなんですよ。

______これは、先ほど松田さんが手に持って歩いてこられてましたね!?中身のお餅は本物?

本物ですよ。これは「KuKuKu…」という作品です。賄賂としてよく使われている和菓子を、逆に主役としたギフト専用の容器を作りました。これを周りの人に渡せば贔屓してくれるかも知れないよっていう。(モチモチ…)

______触ってる…本物だ……(笑)。

本物ですよ、ははは(笑)。これはわりかし周りからの反応も良かったですね「これは何?」って。

______そして、こちらは?

これはまだ未発表のボツなんですけど、「毛糸のうんち」。

______(笑)。どうして、毛糸の?

毛糸って、あたたかい。あたたかいもので作られたもの(うんち)は、このもの自体にもあたたかさが移るんじゃないかみたいな。ボツ理由は「移らない」っていう(笑)。

______新しい挑戦ですね(笑)。

試行錯誤の上「いけるんちゃうか?」でやるんですけどね(笑)。これは鴨川でうんちを置いて喜んでるめちゃめちゃ嬉しそうな僕です。大学四年でうんち置いて喜んでる人。

______嬉しそう(笑)。いいですね(笑)。

すみません、カフェにうんちで(笑)。ぬいぐるみのような触り心地です。

______ほんとだ、柔らかい…。ボツ案の実物を見ることができて嬉しいです(笑)。松田さんとは去年の夏にインターンを通して出会いましたが、当時はすでに「ボツ庵大百科」の活動をされていたと思います。面接では、他にもたくさんのボツ案をアピールされたのでしょうか?

そうですね。「ボツ庵大百科っていうのをやってて〜」って、作品をバーっと見せて。

______どんな話があったのか気になります。

「これ本気で作ってるの?」って言われました(笑)。「本気で作ってます」って切実に喋ったのは覚えてますね。最初はもう全然(選考に)受かってないと思ってて。面接で自分のことをバーっと話してたんですけど、女の人が頭抱え始めて「あ、もうこれ落ちたな」って(笑)。

______そんなことが!ヒヤヒヤです(笑)

やばいやばいやばい…ってなって。それでもう悔しくて、落ちたことが!(笑)。気がついたら、そのあと家から京都タワーまで自転車でバーって行ってました…。怖いですよね、悔しさで。

______結果が出る前に絶対に落ちたと…!思い込みでも当時は悔しいですよね。しかし、気がついたときには全力で走り出していたなんて…なんかドラマチックです。

デザイン科なので周りのみんな受けるんですよ。(自転車で)走りながら「みんな受かってるんだろうな」って…。だから(自分がインターンに受かったのは)奇跡ですよね。電話が来た時はびっくりでした。ただ初日の自己紹介でみんなかましているのを見た時は、自分やっていけるかな?って(笑)。

______あはは、懐かしいです(笑)。そんなドラマを経て、今回お会い出来たことに改めて光栄です。それではさっそく、松田さんのご活動についてお聞きしていきます。まずは「ボツ庵大百科」を始められたきっかけについて教えてください。

きっかけは大学二回生の頃、ある講義で講師の方にボコボコに(ダメ出しを)言われたことなんです。でも、それがありがたくて。逆に「こんなにダメなものを生み出せるってすごくない?」って、変なマインドから生まれたのが「ボツ庵大百科」なんです。言ってしまえば開き直りですよね(笑)。

______なんと!、ダメ出しがきっかけだったんですね。人にダメと評価されたものを「逆にすごい」と捉えるマインドの切り替えは、松田さんご自身で自発的になされたのでしょうか。

いや、周りの人の影響ですね。(僕のことを)かわいそうになったんだと思うんですよ(笑)。一年間ぐらい授業の講評でいっぱいアイデアを出していたけど”ずっとダメやった男”ってかわいそうじゃないですか(笑)。

それでみんなかわいそうになってきて、(ボツ案を)それいけるよ!って。そこで逆にこれを主役にしようって生まれました。

______かわいそうだなんて(笑)。でも、周りの声によって「ボツ案で勝負する」というスタンスが確立されたというのは面白いですね。ある意味、”ずっとダメやった男”にしか生み出せないものですから。しかし、その強みを見つけるまでの期間は色々と思うことがあったのではないでしょうか。

その講義はオンラインでやってたんですけど、はじめの頃はもう病みすぎて。普通みんなは集まって受けるんですけど自分はその空間にいるのが嫌で。別に、講師の方にはなにも悪いことされてないんですけどね(笑)。負のオーラを出しちゃうだろうなって、一人で受けてました。

______そうだったんですね。その期間は、どのように活動されていたんですか。

もうほんとに追い込まれてて(笑)。追い込まれたらなんでもアイデアに昇華してしまおうってなるんです。特にこのコンテンツを始めた時は、自分が「アイデアを出せない」ってことに悩んでました。もがいてましたね、面白いってなんだろうって。そのポイントを探してました。

______面白さのポイント。松田さんの思う「面白い」とはどういったものでしょうか。

「面白い」にもたくさんあると思うんですけど、なんかギャグって感じではなくて、これ面白いわ〜…みたいなアイデアに持続性があったりするような、そういう面白さのポイントを探していました。なのに、自分はギャグ寄りになってしまったという(笑)。ドキっとなるアイデアは面白いと思いますね。あとは「わかりやすい」のが一番面白いです。日本人だけじゃなくて他の人が見ても面白い!ってすぐに見て理解できるもの。

______「わかりやすさ」。確かに、たくさん説明しなくても伝わるというのはデザインにおいてすごく重要ですよね。松田さん自身も気をつけていることでしょうか。

気をつけてますね、わかりやすさ。でも出来ないです(笑)。いつもマインドマップを広げすぎておかしなところに。メモが汚ければ汚いほどいいと思っているところがあって(笑)。

ゴミ箱から何かを拾うように、アイデアがポッと出てくるんじゃないかって思うんです。それで、結局よくわからないものが生まれる(笑)。最近は少しきれいに書くようにしています。

______「ゴミ箱から何かを拾うように」。そのような感覚があるんですね!ボツ案を考える際には、そこからどのようにして考えるのでしょうか。

ボツ案ができるのは「ボツ案を考える」過程ではないんです。ほとんどが元々は「本気」で考えたアイデアなんです(笑)。結局それが(評価されずに)ボツ案になった。(ボツ案が増えていくうちに)次第に、講師の方にも「松田はこういう人間だ」って「ボツ庵大百科」を通して認知されていきました。

______アイデアの卵のような存在でしょうか。しかしこれだけの数があると見応えがありますね。

「何かが生まれそう」ですよね。ポンコツでもいっぱい作れば、何かが。誰かが…(笑)。

______松田さんのおっしゃられる”ポンコツさ”を武器に、ボツ案がボツ案のままオリジナルのコンテンツになるとは驚きでした。これまで、授業やコンペなど様々なところでアイデアを考えられてきたと思いますが、アイデアを考える際の松田さんの視点などをお聞きしたいです。

そうですね、「こんなのあったらいいな」っていうものもあるんですけど、ほんとに「妄想」ですね(笑)。ずっと「妄想」してるんです。

「おじさんに憑依したらどうなるんだろう?」「言語能力が養えちゃうんじゃない?」とか。そんな風に“難波のエジソン”って感じで、ポンコツがアイデアを出しまくってるんです。

______難波のエジソン。妄想からものを生み出す発明家。素敵なネーミングです!では、そんな数々の妄想によって生まれた「ボツ庵大百科」について詳しくお聞きしたいです。まずは、インスタグラムのステイトメントにある〈載せているボツ案を踏み台にして、創造を絶する素晴らしいアイデアを生み出して下さい〉という文。こちらは、見る人へ何か期待のようなものが込められているように感じました。何か意図があれば教えてください。

ボツになった作品を(そこで”ボツ庵”として)完成させちゃった人がいるわけで、僕みたいに。「なんで良くないのか」に気づけなかったんです。これらは、まだアイデアでさえない。だからこれを見て(誰かにとって)何かを付け足すきっけにくらいになればいいなと思ってますね。

僕にはない感性が絶対にあると思っていて。踏み台にして欲しいです。それで、また僕のボツ案も新たな視点が入ったらめちゃくちゃ良いイノベーションを起こせるものになるんじゃないかなって思ってます。

でも(見方としては)、ボツ庵でこんなのあったから自分の案はダメなんじゃない?でもいいですし(笑)、ただのおもしろとして見るだけでもいいですね。

______「誰かの視点」を通してみることで「ボツ庵大百科」のボツ案が新たなアイデアへと昇華するきっかけになるかもしれない。そのような期待もあるのですね。面白いです。それではさっそく、松田さんのお気に入りボツ案TOP3を教えてください。ワクワクです…!

一番なんかいいなと思うのは、「おみくじストロー」っていうものなんですけど。

お気に入りボツ案・その1「おみくじストロー」

これはストローがおみくじになっていて、飲み終わった後でも遊べる、ゴミの分別も楽しくできちゃうというものです。ストローの番号がアプリと連動していておみくじになっています。これは「本当にいいのできたんじゃない?」と思ってたんですけど。(ボツ理由としては)大体のグラスは透明なのでおみくじを引くっていう動作の前に、飲み終わったら番号が見えちゃうなって。でも好きですね(笑)。

______いいですね!!いまお聞きしていてシンプルに「飲み終わるまでわからないおみくじ」という面白さがあると思いました。番号を「引く」という行為が「飲む」に変わっている。飲むだけでおみくじができるという。

あ、面白いですね…(笑)。それめちゃくちゃいいじゃないですか、今できました(笑)。いいですね「飲むおみくじ」、作ります。

______あはは(笑)こういう形でアイデアが変化していくんですね!

今、間近で感じすぎてびっくりしてます。生まれた!と思って(笑)。ありがとうございます。

______こちらこそ素晴らしいボツ案ありがとうございます(笑)。それでは、二つ目のお気に入りを教えてください。どれも面白そうです。

気に入っているやつですよね…。

______「気に入っているもの」と「オススメ」とはまた別でしょうか。

なんかこう、時間をかけたやつは…、好きじゃないですか(笑)。なので、これも好きなんですよね。

お気に入りボツ案・その2「止められた時計」

これは、地球環境を考えようみたいなコンペの企画プレゼンで出したものです。高級時計って130個くらいの部品から1秒を作り出しているんですけど、20〜30万円くらいするんですよね。それの部品を、一つだけ抜こうって。

______抜いちゃっていいんですか!(笑)

抜いちゃっていいんですかね(笑)。絶対ダメなんですけど、抜いちゃってるんですよ。

______続きはどうなるのでしょうか。

その「動かない時計」を販売します。部品が一つ足りない時計を動かすためには、(購入者は自身で)プラスチックを集めて、工場で部品に交換します。そして、できた部品を時計にはめよう、そしたら時計が動き出すよっていう。

______なるほど。購入者の地球環境への意識と行動で時計が動くという仕組みなんですね。

時計を見るたびに環境について思い出してほしいんです、という風に(プレゼンをしました)。こういうのめちゃくちゃ良くない?と思ったんですけど。

______ボツ案の理由はなんでしょう。

20〜30万もするのに動かない時計買うやついねぇよなっていう(笑)。

______あはは(笑)。生活者の動機作りって難しいところですね。

ニーズが全然ない…(笑)。難しいですよね。一方的な想いすぎたのかもしれないです。(自由なコンペとかで)1からやれって言われたらやりたいことやっちゃうんでニーズがないっていう(笑)。

______自由だからこその難しさがありますね。それでは、三つ目を教えてください。

これもいいと思ったんですけどね(笑)。

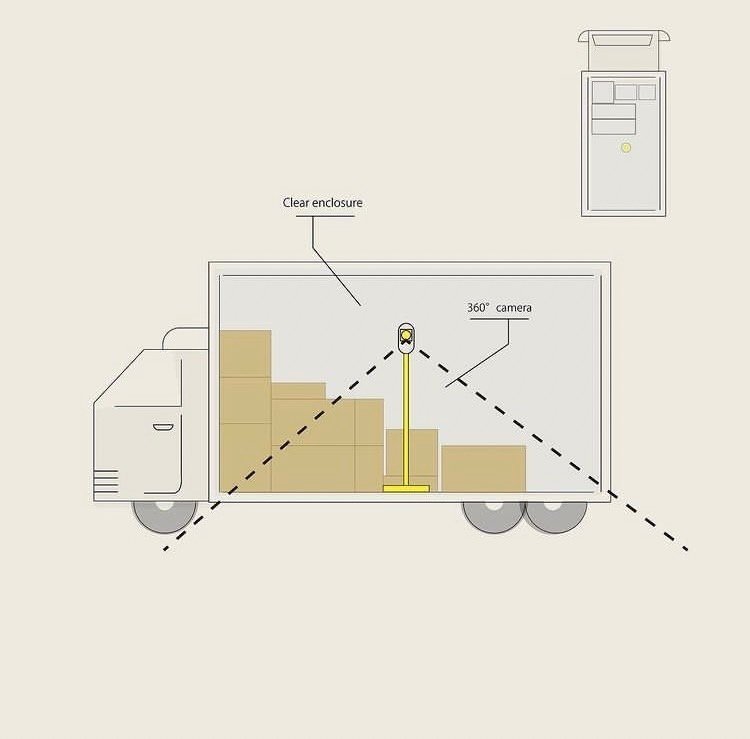

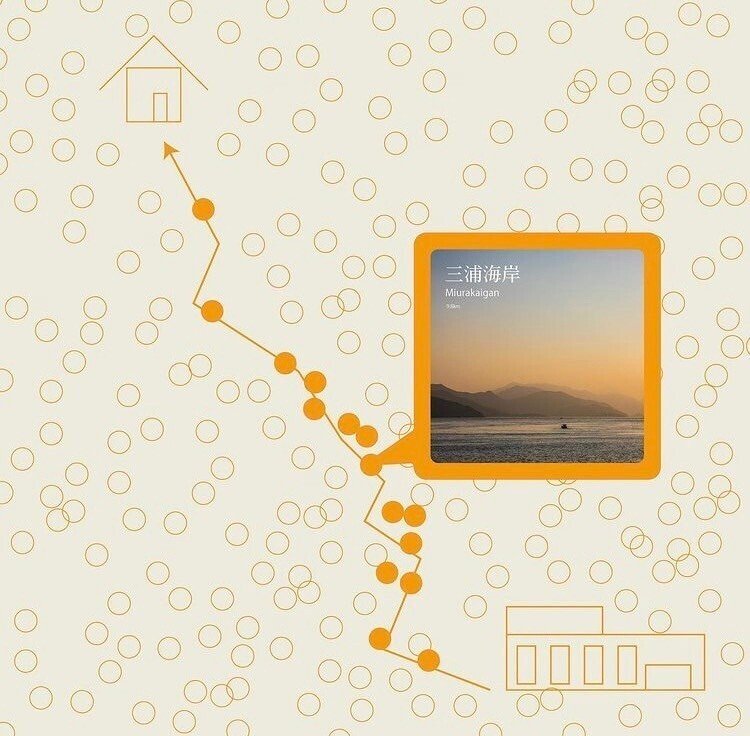

お気に入りボツ案・その3「Where's my stuff?(私の荷物はどこ?)」

______これですね!私は好きですよ!(インスタグラムでもコメントする程)

ありがとうございます(笑)。これは「With・Afterコロナの新しい旅行」というインターンでの課題です。コロナ禍の旅行では人を動かすのは難しいなと思ったんです。なので、どうにか外に行かずに家にいながら楽しめる旅行は何かなって。

それで、Amazonと地方自治体が組んだらいいんじゃないかなと思ったんです。配達トラックにカメラが付いていて、Amazonで購入した商品が移動する様子をアプリから見られます。商品の到着後はそれまでの道のりに、地方自治体が見せたい観光地の印が点々でついていてマップになるという。

でも、これもややこしかったですね(笑)。(利用者がその後)近かったら今度行ってみようとか、新しい観光地を知るきっかけにもなるんじゃないかっていう提案でした。

______面白いですよ。私は利用したいです!ちなみにボツ理由はなんでしょう?

講師の方に「いつも景色が綺麗なわけではない」「高速通るでしょ」って。あ〜確かにって(笑)。

______なるほど(笑)。でも、”荷物目線”の旅、面白いと思いました。観光地のおじいちゃんおばあちゃんとかがカメラに手を振っていたり、話しかけたりしてきても楽しいですよね(笑)。そこに自分は行っていないけどそこに住んでいる人と関われる。松田さんの「旅行」というお題に対して、「行かなくてもいい旅行」から「荷物」×「地方自治体」にまで焦点化されていくのがすごいと思います。

「そこへ行ってなくても地域と関われるんです!」ってもっと熱く語っておけばよかったです(笑)。いや、ありがとうございます。(自分も)思い入れはすごく強いですね。

______もっとお聞きしたくなってしまいました。すみませんが「番外編」もお願いします!

はい!これも好きだったんですけど。

番外編のボツ案・その1「ぎょみ袋」

______好きです、これ!

ゴミ置き場って、結構カラスに荒らされてることが多いなと思っていて。その原因って「(ネットの中に)ちゃんと袋を入れてないから」だったりすると思ったんです。

なので、ちゃんとネットに入れたくなるようなゴミ袋をデザインしたらいいんじゃないかというアプローチで、ゴミ袋に魚を描いて、まるで漁をしているようにしました。

______なるほど。ゴミ出しなのに「漁に行ってくる!」と率先してやりたくなっちゃいますね。日常の中にほっこり感があって素敵ですが、社会に対する問題意識がスタートにあってすごいです。ボツの理由が全然わからないのですが…どうしてボツに?

「魚の描かれた袋にカラスが寄ってくる」って講師の方に言われて。

______えっ!そうなんですかね…。

いやぁ〜そうかぁって(笑)。もう、このときの講評は地獄で(笑)。その場が「・・・」って(笑)。

______なんと…難しいですね…(笑)。ぎょみ袋、あったら良いけどなぁ。お写真もユニークで素敵でした。個人的に少し気になっていたのは「HAKO美TE」なんですけれど、お聞きしてもいいでしょうか。

番外編のボツ案・その2「HAKO美TE」

これは、駅にある「広告」を、美術品が見れるようにしたらめちゃくちゃ通勤が楽になるんじゃないかって考えました。

______広告で美術品を。「通勤が楽」というのはどういうことでしょうか?

これは「早寝早起きを増やすアイデア」というインターンの課題で、「駅を美術館に変えよう」をコンセプトに考えたものです。単に学校や会社へ行くための「移動の手段」として駅に行くんじゃなくて、「娯楽」として美術館に寄って行くというような「駅」に新しい考え方を提案できないかと思ったんです。(駅の存在に新しい意味を加えることで)会社や学校に行く前にちょっと時間を作ろう、早起きして観に行こうみたいな。

______なるほど…!面白いです。「早寝早起きを増やす」という課題に、こういった思考回路での提案ができるんですね。勉強になります。

ありがとうございます(笑)。

______「HAKO美TE」や「ぎょみ袋」などを見ると、松田さんのアプローチにはデザインの力で「行動を変える」という面がすごく大切に考えられていると感じました。推奨する行動を押し付けることなく、それが「楽しくできること」「ついやってみたくなること」という人を動かすための仕掛けが感じられます。

う〜ん…(考える表情)。それは多いかもしれませんね。

______「HAKO美TE」のボツの理由はなんでしょうか。

講師の方から「美術品はデジタルじゃなくて生で見たい」と言われたんです。ポスターとか絵画とかだったらいけたのかなぁって思いますね。

______なるほど、それは確かに少しあるかもしれませんね。新宿駅では絵画作品がポスターになって話題になっていましたよね。しかし、このアイデアでは工芸品だからこその面白さがあるのかなと思います。

工芸品にしたのは、デジタルサイネージを使ったら画面上で回せたりするのが魅力だなと思いました。あと、(デジタルの利点として、美術館などから本物を借りなくて済むため)お金がかからないともプレゼンでは言ってましたね。

______「デジタルじゃなく生で見たい」というボツ理由は、松田さん的にはどう考えましたか。

確かにそうだよなって思います(笑)。ちなみに、この「HAKO美TE」のロゴは講師の方が作ってくれたもので、インターンの最後に封筒が送られてきてその中に入ってました。

______え、すごい!!ラブレターじゃないですか!!(笑)

あははは(笑)。嬉しかったですね、愛がありますよね。このアイデアが印象に残ってたんだ〜って思いました。ロゴ綺麗ですよね。

______エピソード含め素敵です。それでは、最後の番外編を一つ教えてください。自分らしいなと思うようなアイデアがあれば。

そうですね、この「食拓」っていうやつなんですけど(笑)。

番外編のボツ案・その3「食拓」

______おお!(笑)

自分が食べてきた物を魚拓みたいにとっていくんです。僕の字に「松田拓也」で「開拓」の「拓」という字があるんですけど、そこから何かできないかなっていうアイデアで。「松田拓也の食拓をとる」っていう、日常を(テーマに)。

______「松田拓也の食拓」、なんか番組名みたいですね(笑)。

あはは(笑)。これは課題とかでもなんでもなくて、ただ僕の食べている物をとってみました。でも「食べ物で遊んではいけないよね」っていうボツです。

______食べ物で遊んではいけない、確かにそうですね(笑)。

食拓して墨がついたものを食べてたんですけど、遊んじゃいけないよねって反省しました(笑)。なんか紙のボコボコ感とかも気持ちいいなと思いましたけどね。結構周りからも(遊んじゃダメだよって)言われました。

______質感が視覚的に気持ち良いですね。松田さんは遊んでもちゃんと食べているのでアリだと思いますが、続けていたら健康に害がありそうです(笑)。たくさんのボツ案のご紹介、ありがとうございました!

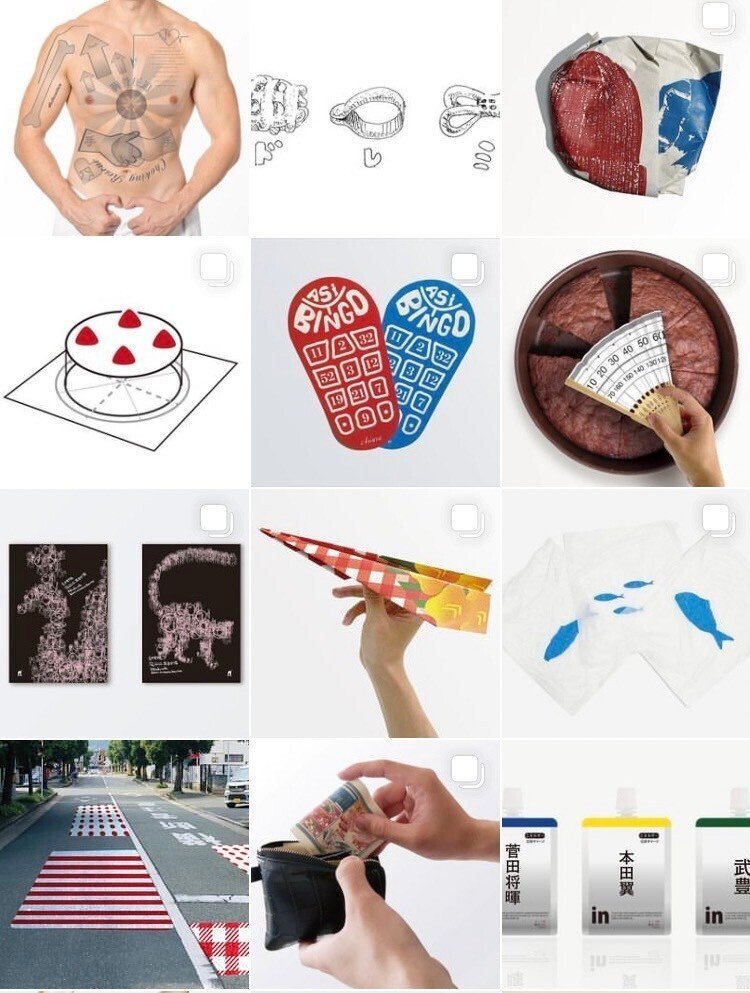

今回の記事ではすべてのボツ案をお伝えしきれないのが悔しいですが、その他の素晴らしいボツ案の数々は、ぜひ公式SNSにてチェックしていただきたいです!(SNS情報は、記事の最後に記載しています)

それでは引き続き、松田さんの「原点」についてお聞きしていきます。先ほど「妄想からものづくりが生まれる」とお話がありましたが、幼少期の頃はどういったことに興味があったのでしょうか。漫画やカードゲームを作られていたという当時のエピソードを教えてください。

そうですね、原点ですか。カードゲームは、絵を書いたり物語を考えたりっていうのもそうなんですけど、勝ったり負けたりのシステムを考えるのが面白いなって思っていました。それで、小学生の頃なんですけどね、自分でカードゲームを作ってみたら……それが爆当たりしまして(笑)。

______爆当たり!(笑)

いつも教室の隅っこにいるような子が作ったカードゲームが、学校中で流行ったんですよ(笑)。爆当たりしすぎた結果、小学6年生のときの劇の主役になりましたよ、僕(笑)。カードゲームでのし上がりすぎました(笑)。

______自作カードゲームの大ヒットで劇の主役。すごすぎて面白いです(笑)。

周りが「ちょっと(松田くんって)面白いんじゃない?」みたいになってきた感じで(笑)。

______ちなみに、どんなカードゲームだったんですか?

「ムシキング」ってわかります?虫が戦うみたいな。あれのオリジナルの「化け物」バージョンを作って(笑)。虫っぽい化け物のカードなんです。それがなんか流行って。この時にシステムとか面白いな〜って思いましたね。

______自分が考えたものでみんなを楽しませるって嬉しいですね。

そうですね、嬉しかったですね。ほんと隅っこにいるような子だったので。小6の奇跡(笑)。

______すでに小学生でヒット作を生み出していたとは驚きです。その後、中学・高校とはどういった活動をされていたのでしょうか。「デザイン」との出会いも気になります。

中学まではちょっとだけ漫画は描いてたんですけど、高校からはもう全く何も描いたり作ったりしてなくて。でも漠然と美術の時間に絵を描くのは楽しいな、みたいな。もう(絵を描いたりしていた過去を)忘れてたんです(笑)。

それで大学に入るギリギリに、何やりたいんだっけって考えて、自分が描いてた漫画の本とかを振り返ってみたら「なんかものづくり好きだったよな」って。最初は絵を描きたいって思ってたんですけど、親に絵は食えないからって言われて、それならグラフィックデザイナーになろうって。親もデザイナーは食えると思ってたらしいんです。

そのとき初めて知ったのが、亀倉雄策(かめくら ゆうさく)っていうデザイナーでした。ずっと絵は描いていたいなって、デザイナーっぽい絵描きになりたいなって。亀倉雄策のポスター作品があるんですけど、そういうのを見て、絵を描いてる延長線上でなにか仕事にできないかなと思ったときにグラフィックデザイナーが自分のやりたいことに近いんじゃないかって思ったんです。

______なるほど。あくまで「デザイナーっぽい絵描き」を目指していたんですね。当時、高校は美術系ではなく普通科だったのですか?

全然、美術系ではなくて。デザイン科の受験はデッサンと平面構成と、あとちょっと勉強ができれば(笑)。僕、高3の冬まで進路を何も決めてなかったんです。それで全部の受験が終わったときに「そうだ、京都芸大にいこう」ってなって一年浪人してるんです。浪人してからデッサンも平面構成も習いました。

______たった一年で!入学後はデザイン科での学びを通して、どのように現在のような「デザインを通した企画」などへの興味を深めていったのでしょうか。

幼少期でいうとカードゲームを作ったときがそうですね。大学に入ってから影響があったものは、九州新幹線のCMで、祝!全線開通!ボーンボンボボーン(歌のニュアンス)ってやつがあるんですけど…すみません音痴で(笑)。これを大学に入ってから初めて見たときに、感動したんです。

こんなにも多くの人たちから”本当に”祝福している様子が伝わって、うわ〜すごいなって。それまで広告って「嘘っぽいな」って思ってたんですけど、そのとき初めて純粋に感動したんですよ。

______良いですね…。みんなの「うれしい」がちゃんと伝わる映像です。

めっちゃ良くないですか?2011年のCMなんですけど、これを見て広告は嘘だけじゃないことを知りました。そのあと大学にアートディレクターの方が講義で来てくださったんです。それからいろんな広告の企画を知るようになって。他にも、パナソニックが2016年にカンヌ(広告賞)を獲った企画も面白いんですよ。

いろんなところから電気を取って、ハムスターの運動とか、ダンサーとか。果物なんかも繋げたら電気が発生するんですよね。電気って普通に使っているけどこういった風に示すことで、電気をもっと大切に使えるように変えていけるんじゃないかって。

______電池1つにもこんな見方や考え方があるんだ。ハッとするような面白さですね。

ハムスターが一生懸命に漕いでつくった電池ですって言われたら大事に使わなきゃって思いますよね(笑)。広告っていいなと思ったのは九州新幹線のCMがきっかけなんですけど、このパナソニックの企画は高2のときに見ていて、それからずっと覚えていて。めちゃくちゃ影響を受けました。

______美大に入学すると、身近な学生との間でもさまざま表現に出会うと思います。そうした中で、ご自身の制作に対する心境などの変化はありましたか?

はじめの頃は自分の作れるものを「適当に」って言ったらあれですけど、ラクラク出してたんですよ。でも、さっきもお話しましたけど、二回生の時にボコボコにやられてからは「あ、俺って面白くなかったんだ」って気付いてしまって。「あれ…?俺、昔は爆当たりしてたよな…?」って。

そういうことを思い出しながらどんどんと下に落ちていったんです。でもそこで「もう考え続けるしかないんだな」っていうのは、入学してから思うようになっていきましたね。

______考え続けるしかない。そうしたご自身の葛藤を経て、現在はこうしてオリジナルなスタンスで作品発表を続けていらっしゃることが本当にすごいと思います。なかなか出来ないです。

自分は「天才じゃない人」の戦い方なんですよね(笑)。

______松田さんらしい戦い方、その魅力的なポンコツさを最大限の武器にして。それがとても自由で見ていて楽しいです。ものづくりをされている方のお話をお聞きする中で、みなさんのこうした挫折や葛藤を乗り越えながら続けていく姿にとても勇気をいただきます。これまでの松田さんの制作活動も、こうして記事を読んでくださる方にとって勇気や活力をもたらすのではないかと思いました。

それでは、インタビューも終盤へ。松田さんは最近、どのようなモノやコトにご興味がありますか。

なんか「アーティストの脳」ってどうなってるんだろうってよく思います。卒業制作とかでは自分の作りたいものを作りなさいってなると思うんですけど、自分はそれまで課題を通してアウトプットをしてきたので、縛るものがなくなった途端に何も作れない人になっちゃうんだなって痛感したんです。

作りたいものを作って、って言われた時に出てこないなって。「人間としての厚さ」みたいなものがアーティストさんと比べて違うんだろうなって、(アーティストは)経験を通して考えたものをアウトプットすると思うんですけど、なんせ楽してきたので(笑)。天才じゃないのに楽してきたので(笑)。

悩むことはできるんですけどね、なんか内から出るものっていうのが。(最近見た美術家ヴォルフガング・ライプの作品について)普通、花粉を集めてきて四角にしようって思わないじゃないですか(笑)。それが作品として成立しても良いって思えちゃうんだっていう、それをみんなも認めちゃうんだっていうのにすごく衝撃を受けましたね(笑)。そういうところが気になります。なのでデザインだけじゃなく、アーティストさんの作品展は見に行きたいと思っていますね。

______デザインを考えるのとはまた別の思考回路のような気がしますね。

ですね。本当に作ることが好きじゃないと思いつかないだろうしって思いました、花粉を見て(笑)。自由だなって(笑)。

______松田さんもかなり自由ですよ(笑)。それでは、最後の質問です。今後、松田さんがやってみたいことなどがあればお聞きしたいです。

う〜ん、そうですね。ボツ案を通しては…、だんだんと、できれば消えていきたいんですけど。

______えっ。ボツ案を?!

これからも出し続けるんですけど、静かに消えていきたいです(笑)。

______まさかでした(笑)。それは、どうしてでしょう?

とりあえず、目標100個で。なんか、ずっと成長してないのは嫌だなぁって、長く続けるのはダメなやつだと思っています(笑)。メンタル的にも(笑)。だから静かに消えていく、それが今のやりたいことですね(笑)。

______今現在のボツ案は、いくつあるんですか?

今、53個くらいです。

______半分まできてる!少しさみしいですね…

最後、展覧会とかして終わろうかなと。ギャラリー貸し切って、全部のボツ案を並べてっていうのはやりたいですね(笑)。100個を区切りに展示して、あれどうなった?って感じで終わりたいと思います。

ただ、さっきもアイデアを出してくださったように、ボツ案から生まれた新しいアイデアを発信していくっていうSNSをこの次はしたいですね。新しいアイデアの原案として「ボツ庵大百科」があるような。なので、まずは「ボツ庵大百科」をより多くの人に知ってもらって、いずれ自分のボツ案が新しいアイデアに進化できたらと思っています。

______それは今後も目が離せませんね!ユニークなボツ案たちがこの先どんなふうに形を変えていくのか、とても楽しみにしています。松田さん、本日はたくさんのお話をどうもありがとうございました!

______________________________________________________________

今回は、京都芸術大学の情報デザイン科に通う松田拓也さんにお話をお聞きしました。「才能では敵わないとわかってから、とにかく大量の時間だけを費やした」と語る松田さん。周りの友達が遊んでいる時にも、ひたすら考える時間に全振りして過ごしていたのだそう。「その結果、変なものがいっぱいできました」と笑う松田さんはとてもいい表情を見せてくれました。ドトールから鴨川を眺めながらのインタビュー。この場所でアイデアに煮詰まりながら作業をしていた当時の自分を思い出しながら、これまでの制作におけるエピソードをたくさんお話くださいました。松田さんのアイデアに欠かせないのは「妄想力」。しかしこれは、単に企画やデザインをするためだけの力ではなく、私たちの普段の日常にも活かせる力だと感じました。松田さんのように「もしも〜だったら?」と身の回りの日常をいつもとはちがった視点で見てみることで、なんとなくあった違和感や普段は気していなかったところに新たな発見があるかもしれません。身の回りのことを、今よりもっと楽しくしたりワクワクさせる方法を考えてみることで、ついつい予定調和な日々をクリエイティブなものに、当たり前にある日常を自分がつくっていく日常として生きていけるのではないかと思います。これまでの葛藤を乗り越え、新たな戦略として生み出された「ボツ庵大百科」は、松田さん自身の歴史でもあります。この先、ボツ案から新たなアイデアへと進化していく様子も楽しみにしながら、私自身も「妄想力」を鍛えてもっとクリエイティブな日常を求めていきたいです。

それでは、次回もお楽しみに!

_____________________________________________________________

●ボツ庵大百科 公式SNS

【ボツ庵大百科 公式ホームページ】※ 現在、PC版のみ観覧可能

すっごくかっこいいサイトです!ゴミ箱の中でくしゃくしゃになったボツ案たちをこっそり拾って眺める。そんなHPになっています。今スマホでご覧になられている方は、ぜひPCでチェックしてください!ボツ案の購入も可能です。

【ボツ庵大百科 公式LINE】

公式LINEでは、驚いてしまうほどの大量のボツ案と企画段階のメモを公開中。一日これで遊べちゃうようなコンテンツとなっていて最高に楽しいです!今すぐ、友達追加で要チェック!

【ボツ庵大百科 公式Instagram】

公式Instagramでは、いいねの数がアイデアの価値になるのだとか。「ボツ庵大百科」は、今日もあなたのひらめきで「ボツ案」が「名案に生まれ変わる」のを待っています。ぜひ、あなたのアイデアをコメントで共有してみてくださいね!

______________________________________

水【インタビューvol.3・2】「私の”つくる”について」

取材協力:松田拓也さん

企画・取材・撮影・編集:岡本彩江

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?