風邪をひく

やけに疲れやすい。

体が重い。

少し快くなったような気がするが、咳が出るようになる。

鼻水が出る。

熱が上がる。

熱が下がる。

葛根湯を飲む。

蜂蜜入りのレモネードを飲む。

痰が出るようになったら治りがけだ。

加湿器をつける。

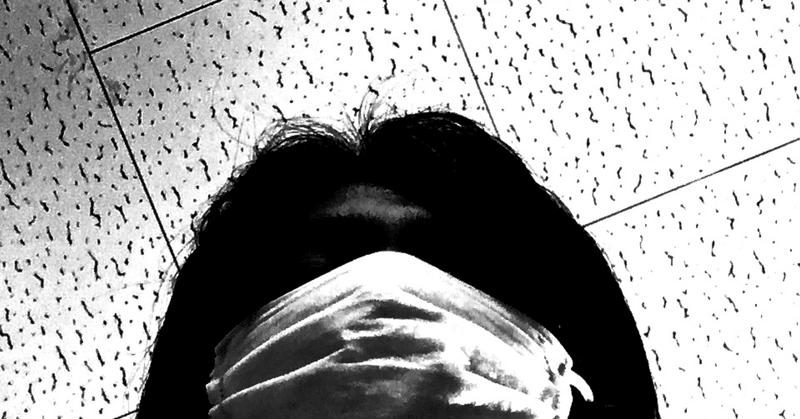

マスクをする。

体の節々が痛い。

周囲の人が優しくなる。

分析哲学は、パラフレーズによって記述の厚みを消し去り、大陸哲学は、還元によって記述の奥行きを否定する。記述とはまさしく紙の上の出来事であって、平面的である。

わたしたちは恐怖ゆえに精神に向かって身体を差し出す。生贄の儀式は今も行われている。

身体と精神の関係については、さまざまな側面があり、それらは幾つかの形で記述することが出来る。

まずは、身体が、他の身体との関係を規定する(あるいは、規定される)際に媒介するものとしての精神があり、それはまさしくコミュニケーションツールである。

また、閾としての精神がある。身体は、その一部を他者に、要するに死に差し出すことによって、精神という自分だけしか足を踏み入れることの出来ない閉ざされた彼岸を手に入れることが出来る。もちろん、この他者としての身体は、人間に限定されるものではない。我々は、「現実界」にコミットすることによって、それと相対称を成す様々な可能世界を胸中に得る。

わたしたちが死に逃げ込むのは、自殺をするときに限ったことではなく、それは精神のそもそもの性質であって、わたしたちの日常である。精神とは、死の蓄積されたものなのだから。わたしたちは死体の山の上で安らぐ。

わたしたちの性質は、デイヴィッド・ルイスが反事実的条件文について論じたこと、あるいは、フリードリヒ・シェリングが「無底」という概念によって説明しようとしたことに似ているのかもしれない(もちろん、彼らはそれを完璧に理解しようとしていたのだ)。ただし、彼らは、精神と身体を転倒して捉えている。

わたしたちは、身体の媒介によって精神的事実を知るのではなく、精神を媒介することによって身体に刻印を得るのである。

自由を精神に求めれば求めるほど、身体の刻印は増え、自由は制限されていく。

昔、不思議なことを言う同僚がいた。彼のことをSと呼ぼう。Sは、インフルエンザや花粉症の流行が、ファッションや食べ物などのそれと同じだと考えていた。彼は、インフルエンザにかかったなどという人に会うと、顔をしかめて言うのだ。「また流行りにのって」と。彼は大真面目で、少しも冗談めかしたところはなく、本気でそう信じているのだった。

多くの人が、彼のことを気違いじみた人間だと捉えていたが、これは大いに検討しうる価値のある言葉だと思う。

アルトーは、ペストの発生を社会的なものとして(彼流に解釈された様々な身体のぶつかり合いとしての社会を、一気に浄化するものとして)考えていた。彼はペスト菌の存在など、少しも信じていなかった。

インフルエンザの流行に乗じて、会社、学校、共有空間、家庭の中に、医学を媒介した「社会」が、普段では見られぬ場面に介入してくる。

これは、フーコーがペストに関して考察したこととよく似ている。彼は、ペストを、規律権力が支配を拡大するための契機となった、と考えていた。

Sは支配を拒んでいたのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?