「蒲原 夜之雪」−斜めの効果−『東海道五十三次』

早く秋になってほしいです。

服装も身軽な夏よりアレンジしやすいし、涼しいし。

ここ数年の秋の思い出が全てキラキラしすぎて、人より秋冬に期待しすぎている可能性があります。笑

それまでの暑い期間を家でおとなしく過ごして涼しい時期に合わせておきたいと思います、、笑

そんな涼しい家に引きこもる今日も広重。今回は『東海道五十三次』の「蒲原 夜之雪」です。

◼️ファーストインプレッション

これもまた『東海道五十三次』シリーズの中で非常に有名な作品の一つですね。

確かこの作品は雪の描写というより、背景の山の描写が中国山水画の影響を受けている説や、あえて手前の崖を描きこむところが広重特有の近くのものをズームアップして描く構図の先駆けとなっている説があり、構図や描写に特徴があります。

また、今回の絵では人物にのみ色が付けられていて、人物が浮き上がってくるように見えます。

しかし彼らが何かを交わした様子は描かれておらず、黙々と足元の悪い道を進んでいるように見えます。

人々には雪が降り注いでいる様子はありませんが、背景の空に降雪の様子は描かれているのでしんしんと雪が降っている気もしてきますね。

手前の崖がとても急ではありますが、それに反して人々の歩いている道は割と緩やかな坂でその坂がずっと下まで緩々と続いていきそうです。

多分背景は宿場町なのでしょうけれど、人っ子一人おらず、灯りもついておらず。なんなら黒い影でどんよりしている描写が敢えてなされているとさえ感じられますね。

確かに夜の雪の景だと光は月からしか与えられないことを考えるとここまでどんよりしていても違和感はないのかな?

どこか物寂しくて、朝まで大人しく座って待ちたいくらい心細さが演出されています。

今日はこの描かれた位置と、斜めの構図の他の作品を見ていきたいと思います。

◼️蒲原

蒲原という作品は幾度となく見るけれどそれが実際どこに位置しているかはあまりわかっていません。

前回の吉原との距離感がわかるような地図にしました。

富士川という大きな河川を渡ってからが蒲原なのですね。

かといって何か目印になるものが描きこまれているわけではないのでこれ以上場所を特定することは私の力では不可能です。

前の宿場との距離感がわかりますし、どんな場所と近いのかがわかった気がします。

◼️斜め構図

このように坂道を用いる構図は他ジャンルの絵画からの影響が指摘されています。

まずは、広重が斜めの構図を用いている作品をいくつか出してみましょう。

これは横画面である『東海道五十三次』に多いみたいです。

『東海道五十三次』の「庄野」です。

これもまた坂を用いた斜め構図で横の画面に左右の奥行きを醸し出しています。

笠を被っている点や人々がすれ違っていく様子は今回の絵に非常に似ていますが、この絵の面白さを引き立たせているのは雨の角度と背景の木々の靡き方ですね。

広重は坂の角度を意識してそれに垂直レベルで対比するものを置きがちですね。

『東海道五十三次』「亀山」です。

坂に対してのモチーフはありませんが、やはり遠景が遠ざかってしまうような遠近感。画面の対角線を張っている坂は横枠の画面を広く使っていますね。

あと他の作品を探してみていますが、なかなか見つからず。

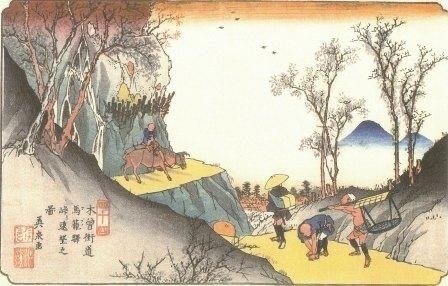

渓斎英泉の『木曽街道』「馬籠」です。

木曽街道は広重との共作なので何かしら影響を受けていた可能性はありますね。

崖を手前に置いて、坂道のその先を見せないことで奥行きを感じさせます。

で、

この斜めの構造は四条派という京都の画派からの影響と言われています。

江戸後期に栄えた画派。創始者松村月渓 (げっけい) すなわち呉春 (ごしゅん) (1752―1811)が、京都四条東洞院 (ひがしのとういん) に住していたのでこの名がある。彼は、初め与謝蕪村 (よさぶそん) に師事、のち円山応挙 (まるやまおうきょ) の画風に強くひかれるが、最後は自らの様式を確立して四条派を創始する。南画の叙情的傾向と円山派の写生的・現実的表現とを総合したような作風で、円山派にかわって京都画壇の中心的勢力をなした。以後、異母弟の松村景文 (けいぶん) 、門人の岡本豊彦 (とよひこ) らが続き、その伝統は明治時代の日本画壇にも影響を及ぼし、竹内栖鳳 (せいほう) 、幸野楳嶺 (こうのばいれい) らを輩出している。

このような画派なんですが、その中のいくつかの絵師の影響を受けてこうした斜めの構図を用いているみたいです。

一例として河村文鳳の『文鳳画譜』初編

坂道の線は描かれていないのに坂道に家屋が建っているのがわかります。

そこに旅人がいますね。

どこか向こうへの遠近感が感じ取れる点や、横画面を広く使う斜め構造を用いている点は広重が見ていた可能性がありますね。

同作品からです。

斜めの構造とまではいきませんが、上下の落差を表現しており、軒がこうした坂道に描かれることで人間が歩いていても違和感はありませんね。

しかし今回は人間がいる道がカーブして、下に伸びていない点でちょっと比較しにくいですね。

やはり下に伸びていないことでその先の想像はこの枠内で済んでしまいますね。

というか、実際にこんな崖は命綱ないと無理ですね、、。

あまり根拠という根拠を出せなかったけれど、本で読んだものを実際に比較できてよかったです。

四条派との関係について参考にした本はこちら。

今日はここまで!

#歌川広重 #東海道五十三次 #蒲原 #庄野 #東海道 #渓斎英泉 #木曽街道 #四条派 #アート #美術 #芸術 #日本絵画 #江戸時代 #江戸絵画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?