『万物の黎明』読書ノート その8

"WD"はDouble David(著者である文化人類学者デビット・グレーバーと考古学者デビット・ウエングローの二人のデビット)の略です

第8章と9章は初期の都市が論じられます。

第8章『想像の都市』要約

8章で取り上げられる「都市」は、ウクライナの「メガサイト」、古代メソポタミアの諸都市、インダス文明の都市、そして中国の都市ですが、それらの話が始まる前にp.314で前置きがあります。

都市のスケール

エリアス・カネッティという思想家が旧石器時代の狩猟採集民であっても、自分たちの集団の外に存在する「見えない」人間の群れは想像できた筈であり、その見えない群衆こそが最初の都市だと主張したことを紹介しています。なぜ、こんな話から本章が始まるのかというと、この後から集団の「スケール(規模)」と都市の発生を絡めて議論する「常識」にWDは異を唱えていくので、その布石のようなものでしょう。

その「常識」では、人類は長い間、小規模なバンドで暮らしており、名前や顔を把握する能力もそれによって限定されていたとします。人間が名前や顔を把握できる人数の上限は「ダンバー数」と呼ばれ、だいたい150人くらいだろうとされています。それ以下の規模の集団ならば、人々は集団内の人たちを身内として(家族の延長として)付き合うことができますが、それを超えた集団では心理的処理能力が不足するために集団を「組織」化する必要が出てくるとし、それが国家に繋がったとするのです。つまり、大規模な集住が文字・管理者・貯蔵庫・再配分施設・作業場・監督者などを産み、そうした「文明」と共に、社会階層が現れるということですが、ここからWDの反論が始まります。

ノート:日本語だと分かりにくいのですが「文明」のcivilizationは「都市化」という意味を含みます。ほぼ「都市化=文明化」と考えて良いみたいです。

ここ数十年の考古学的成果によれば、何世紀にわたって自己統治した都市があり、神殿も宮殿も後から現れたケースもあり、あるものは最後まで神殿や宮殿が現れなかった都市もあるのです。管理者階級も支配者層も存在した証拠がない初期の都市国家は多くあります。そうかと思えば集権的権力が現れたり消えたりした都市もあります。都市があれば、必ず集権的政治組織があったとは限らないのでは無いかとWDはいいます。

集団のスケール(規模)と集団の構造についての議論について、WDはまずバンド=家族という思い込み(あるいは強い社会的紐帯は親族に基礎を置くという思い込み)をオーストラリアのマルトゥ族の例を引いて覆すのですが、重要な論点は次です。

人類社会は、もともと二つのスケールで成立しているのではないかとWDは言います。ひとつは小規模で親密な社会、そしてもうひとつは広大なテリトリーに広がる社会との二段重ねで昔から人類は社会を認知していたのではないかというのです。現在の狩猟採集民は、かなりの長距離を旅して同じトーテムに属する集団に入ることができます。顔や名前を知らない人々の集団に入るということは、彼らの「社会」が長距離に渡って広がっていることを意味します。太古の狩猟採集民もおそらくはそうだったのでしょう。私たちは「おそらく一度も対面することもないだろう人々とつながっているように感じる能力をもっている」のです。

そして、第4章で議論したように後期旧石器時代から中石器時代、新石器時代にかけて、「文化圏」が細分化されていって、人類の社会はどんどん狭くなっていきました。都市とは、その狭くなった「社会」なのではないかとWDは言います。つまり、都市とは私たちが「心の中でつながっていると感じる」人々の集まりであり、これが冒頭で引用したカネッティの「見えない群衆」に他なりません。じっさい、都市に住む人たちは、都市から外に出ることなく一生を終えることも珍しくなくなります。都市=社会なのです。

初期都市の世界

数万人規模の都市が現れるのはおよそ6000年前で、そこから一気に増殖していきましたが、かつては都市と国家と官僚と社会階層がセットになって一気に現れたとされてきました(たとえばゴードン・チャイルド)。しかし、初期の都市は様々な形態をとっておりその図式は成り立っていません。階級分化や富の独占、行政的なヒエラルキーが認められない都市があります。そもそも権威主義的支配の痕跡がとても少ないのです。そして、「農村という後背地に依存する都市」という図式に当てはまらない初期都市もありました。小規模園芸・動物の飼育、野生の動植物の狩猟採集も重要であり、場所によって様々に生業が組み合わされていました。

これらの初期都市では、市民の結束を自覚的に表明していましたし、なんらかの計画性が反映された建設空間がみられます。古代メソポタミアでは市民集団が「人民」あるいは「息子や娘」と自らを表現しています。「人民」を結びつけているのは、都市の祖先、神々、英雄、公共インフラ、儀礼歴でした。

都市に住む人々は、出身地が遠方であることもしばしばでした。メキシコ盆地のティオティワカンはAD.3-4Cにはユカタン半島やメキシコ湾岸から住民を集めています。移民たちは出身地ごとに固まって居住しています。

私たちの目から見ると、初期都市はいろいろなものが欠けています。冶金技術、集約的農耕、行政技術、車輪などのテクノロジーなどは、場所によってあったりなかったりします。アメリカ大陸の大半では金属製の道具もウマ・ロバ・ラクダ・ウシも車輪も官僚制も無かったのに、テオティワカンやティノチティトランは中国や古代メソポタミアを凌駕する規模を誇りました。

従来の説明では、巨大都市の発生原因は技術的要因によるものでした。つまり「農耕革命」で人口が増加に転じ、交通技術、行政技術などが連鎖して開発されて大規模な集中居住が可能になり、さらに人口が大規模化して国家が招聘されるというものですが、事実による裏付けに欠いています。そして、さまざまな事例があって初期都市に共通する単一のストーリーは見つけるのが困難です。

ただ、唯一言えるのは、都市の出現は、BC5000年頃に始まった生態系の変動に関係ありそうだということです。氷河期後からすこし経過したその頃に世界の大河が安定して流れるようになり、肥沃な氾濫原が形成されるようになります。氷河の融解も減速して海面が安定することで大きな河川の河口で肥沃なデルタが形成されます。大海原と広大な湿地帯に隣り合って水生資源や葦、繊維、沈泥の供給に事欠かない環境が整えられたのです。

内陸部でも肥沃な沖積土に支えられて動物が引く鋤が発明され、羊毛用の羊が飼育されるなど専門的な農耕が発展しました。そうした農耕で何を作るのかという選択は、初期都市で発展していた工芸(とくに繊維製品)や酒やパンや乳製品に関係していました。

湿地帯や氾濫原に発生した都市は泥の中に沈んでほとんど残っていません。我々が見ることができるのは、都市がかなり発達した段階のものに限られます。中国山東省の黄河下流域には少なくともBC2500までに300ヘクタール以上の集落があったことが確認されていますが、これは殷帝国の1000年前です。ペルーのスペ川流域のカラル遺跡では、インカ帝国よりも4000年古い広場やモニュメントの基壇が発見されています。マヤ低地の巨大祭祀センターはBC1000に遡る可能性があり、これは古典期マヤの王より1000年前です。これらは、権威主義的政府も文字による行政管理技術も無かった状態で初期都市が始まった可能性を示唆します。では、都市をまとめあげたものは何だったのでしょうか?

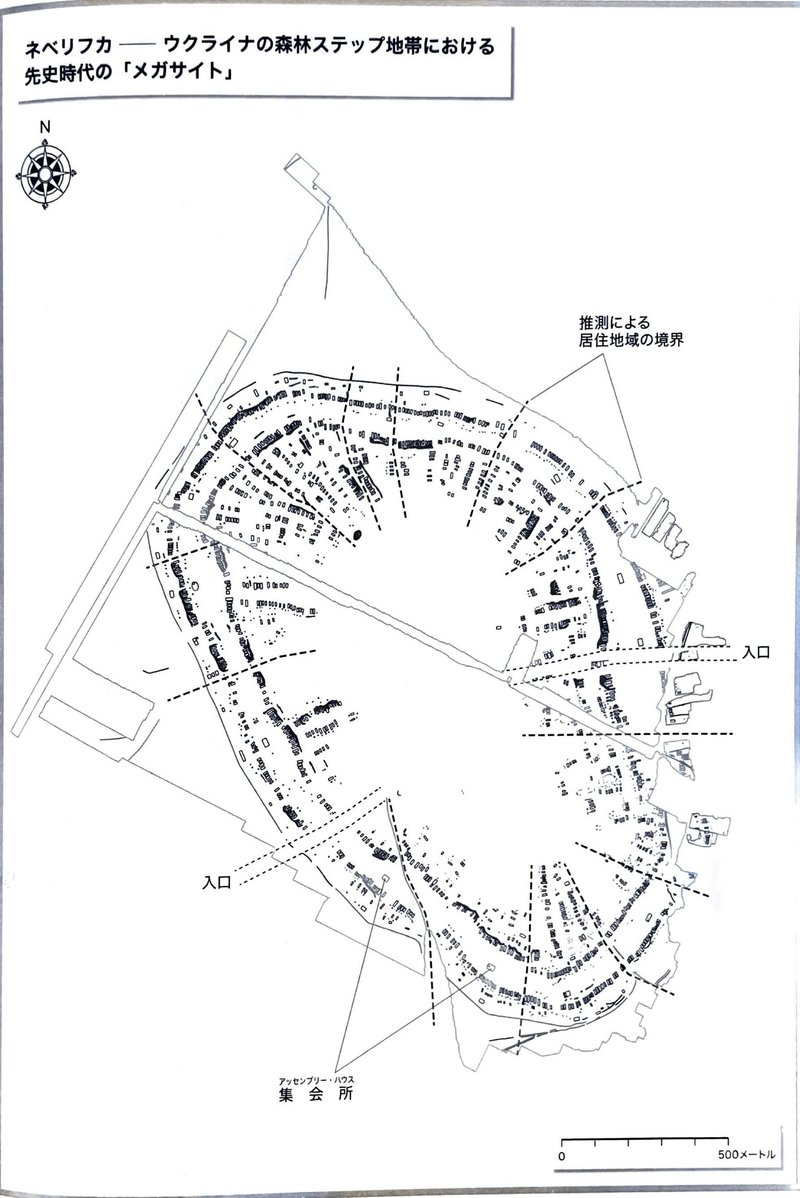

ウクライナの「メガサイト」

黒海周辺の古代史は戦士王の豪奢な埋葬と大規模な馬と家来の殉死などが有名ですが1970年代になって巨大な集落の遺跡がいくつも発見されるようになります。メソポタミアの都市よりも古いBC4000年期の前半のものとされ、その規模も巨大です。しかし、都市的な特徴に欠いているために「都市」と呼ぶことが躊躇われるのか「メガサイト(巨大遺構)」「過剰成長村落」と呼ばれています。中央集権的な政府や行政、支配階級の存在を示す証拠が一切出土していないのです。

最大のメガサイトであるタリャンキは300ヘクタールでメソポタミアのウルク諸都市の最初期段階を超えていますが、中央管理施設、共同貯蔵施設、要塞、モニュメント、神殿、広場、公共地区、大沐浴場など一切無く、あるのは1000を超える家屋です。それが円形状に並んでいて、中央には何もないスペースが広がっています。集落内では小規模園芸、家畜の飼育、果樹園栽培が行われ、そこに狩猟採集活動が組み合わされて多種多様な食物を得ていました。そして遠方から塩を輸入し、フリントを加工して道具を作り、土器を焼き、バルカン半島から銅を輸入していました。ですから、かなり複雑な社会ではあった筈なのですが、存続していた800年間、戦争や階層分化の証拠が見つかっていません。

それぞれの世帯はおおまかな構造は同じですが、それぞれに個性があります。食器などは世帯ごとに異なる、多様性のあるデザインが認められるのです。そして女性の小像、家屋・家具・食器のミニュチュアがよく見つかっており、女性が重要な役割を果たしていたことが伺えます。

個々の世帯は3〜10世帯からなる集団としてまとまり、周辺部へ広がって行くこともありました。それぞれの集団は集会所を使っていましたが、使用目的はわかっていません。集会所には食料の貯蔵設備、儀礼所、行政施設の痕跡がないのです。

メガサイトに見られるおおまかな統一性はどのように形成されたのかは考古学的証拠からは推測できないのでWDはフランスのピレネー高地にあるバスク集落の事例を説明しながら、推測を働かせています。そのバスク社会でも集落は円形に組織され「万人に左隣と右隣がいて、誰が最初でも誰が最後でもない」状態になっています。集落での大事な仕事(たとえば教会で二つのパンを祝福してもらい、一つを家で食べて一つを隣に贈る)は、常に左隣から右隣に渡されていき、約2年で集落を一周します。死者や瀕死の病者のケアはそれとは逆向きに流れていきます。こうした社会は、中央集権的な統制や管理を使わずに、複雑な相互扶助のシステムで、様々な課題を解決していました。ウクライナのメガサイトでそっくり同じシステムが動いていたとは思えませんが、中央集権的な統制や管理を使わずに大きな集落を運営することは可能だとWDは言うのです。

バスクの100世帯の村では村民の数はダンバー数(150人)を超えており、昔はさらに大規模でした。それでも共同体は平等主義的に維持できています。ウクライナのメガサイトの例も、高度な平等主義的組織が可能であることを裏付けているとWDは言います。

メソポタミアの民主制

メソポタミアの都市の歴史は南部でBC3500、それより北側の土地ではBC4000以前に遡る可能性があります。聖書に描かれていたこともあり、古代メソポタミアは帝国とか君主制のイメージが強い場所ですがその図式はこれまた近年覆っています。メソポタミアの最初期の都市には君主制の存在を示す証拠が無いのです。都市ができて500年後(BC2800以降)には、宮殿、貴族の埋葬、王家の碑文、都市の防御壁、民兵などが登場するので「初期王朝」が始まったと判断できます。逆にいうと、君主制の登場以前から都市はあったということです。

かつては賦役制度(労働奉仕制度)は典型的な君主制の事例と思われていましたが、メソポタミアでは万人の義務であり、支配者ですら奉仕義務がありました。メソポタミア人の視点では、神が人間を創造したとき以来の義務だったのです。ですから神殿建設には王、神官、役人も市民と共に粘土を入れた土籠を運んでいたのです。一種の祝祭であり、働いた後にはパンやビール、ナツメヤシ、チーズ、肉などが配給されていました。そして祝祭日には債務の帳消しが宣言されています。祝祭のひととき、市民たちは平等な「人民」となったのです。

さらに王朝開始前から続く制度として町会や合議体があり、のちの支配者たちもこれらを無視することができませんでした。これらの組織には男女が参加し、都市の「息子たちと娘たち」は自分たちの声を国政に届けていました。古代ギリシャに比較すれば、その力は弱かったかもしれませんが、古代ギリシャに比べれば奴隷の数は少なく、女性の排除も進んでいません。

これらは「原始民主制」と呼ばれていますが、粗野でもなければ、洗練されていないわけでもないので「原始」と呼ばれる理由はありません。「原始民主制」を1940年代に唱えたのはジェイコブセンですが、後継者たちは地区評議会や長老集会がアッシリア、バビロニア、ペルシャ帝国の時代に至るまで続いていたことを明らかにしています。メソポタミアの外のヒッタイト、フェニキア、ペリシテ、イスラエルにも統治形式として認められています。古代オリエントで民衆合議体(ポピュラー・アセンブリ)を持たない都市はまったく無いとWDは言うのです。

旧約聖書に残虐な王として描かれる皇帝たちも、市民組織に完全な自治権を与えており、市民組織が自ら兵士や税金を調達して事業を行い、ときには統治者を翻弄していたことも文書から分かっています。町会は、殺人事件の裁判、離婚、財産争いを調停していました。とある殺人事件の陪審員の構成は、鳥猟師1名、土器職人1名、庭師2名、神殿兵士1名でした。

こうした合議体は居住区ー都市区ー都市全体というふうに階層化されていたらしいのですが、どのように機能していたのか、具体的には分かっていません。書面によるやりとりがほとんど無かったらしく、つまりは中央行政体から独立して運営され、報告も承認もなかったということのようです。

ウルクの南東にあるマシュカン・シャピルはジグラッド(聖塔)の神殿が聳えていましたが、5つの主要地区には生産拠点や行政設備が均等に分散されており、都市全体のセンターがありません。

都市住民は自己統治していて、それは王が誕生する前と後も変わらなかったのではないかとWDは推測します。また、それとは逆方向の事例も紹介しています。シリア・ユーフラテスを広範囲に征服したアムル王朝系のリムと、リムが征服した都市の一つであるウルケシュの主君テーイッルとが交わした書簡では、テーイッルが都市評議会に手を焼き、彼らが自分の寝首をかこうとしているとリムに訴えています。テーイッルはその後、ウルケシュから逃亡しています。メソポタミアの都市住民たちは、攻撃的な支配者に対しては、逃亡するか、支配者を追放するかしていたと考えられます。

以上は王権が現れてからのメソポタミアの話です。では、王権が出現する前はどうだったのか、WDはそれをウルクの町に答えを求めています。

BC3300年当時、ウルクは200ヘクタールの都市で他を圧倒しており、人口は2〜5万人と推定されています。文字が発明されたのも、この時代のウルクですが。文字の主目的は神殿の簿記でした。ウルクの公共建造物は、一般世帯をモデルにしながら、それをスケールアップして「神々の家」としてプランされたものであり、実際には共同体の大集会場として使われたもののようだとWDは推測します。王権以前から民衆合議体があったとすれば、まさにこうした場所で集会が開かれていたであろうというのです。そしてそれはギルガメッシュ叙事詩で登場する合議体であろうとも言います。

BC5Cのペリクレスの時代のアテネのプニュクスで行われていた民衆集会では、くじ引きで任命された500人の評議員が着席し、自由成人男性6000〜12000人が起立して参加していたとされますが、これは当時の都市人口の20%程度の規模でした。これに対して、ウルクの集会所である<大中庭>ははるかに広大であり、参加者の割合はアテネより大きかったのではないか、女性も排除されていなかったのではないかとWDは推測します。

その後、状況が変化します。BC3200年頃に公共建築物が破壊され、聖なる空間が再構築されています。BC2900には近隣都市国家間でウルクの支配権をめぐる争いがあり、都市の周囲に要塞としての壁が築かれます。そして数世紀のうちに都市の支配者たちは神々の隣人として宮殿を建ててレンガに名前を刻みます。

ウルク・エクスパンション

文字は王の支配より以前から使われ始め、そのほとんどは官僚の簿記記録であり物財やサーヴィスの取引が記されていました。また、文字の教科書も出てきています。どうも「神々の家」では儀礼だけではなく、管理下に置かれた物財や工芸活動があり、教育が行われていたようなのです。そのうえ人間の労働力を標準的な作業量と時間の単位で計量化して記録していました。メソポタミアの「神々の家」は教会というよりも工房に似ているのです。

では「神々の家」で組織化され、食事が割り当てられ、生産量を記録されていた労働者たちはどんな人たちだったのでしょうか?リストには子供も入っているので、住み込んでいた人たちもある程度はいたようであり、都市の困窮者、未亡人、孤児などで構成されていたのではないかと推測されています。楔文字の記録からは、乳製品、羊毛、パン、ビール、ワインが生産され、標準化された梱包のための設備も整っていました。80種類の魚も他の食料品と共に保存されていました。一般家庭で作られるものとは異なる加工品を生産管理していたものと推測されており、しかも中央行政の管理下に行われていました。この点、合議体で管理されていた公共事業や外交関係と異なります。つまり、現在であれば「経済」や「商品」と呼ばれるものの領域はトップダウンの官僚的手続のもとにありました。

もっとも、シュメール人は「経済」という観念を知らず、彼らが意識する工房の仕事の目的は神々へ上質の衣食住を提供奉仕することにありました。その上質の布や食品が、肥沃な三日月地帯の高地の木材、金属、宝石類と何らかの方法で取引されていたのでしょう。ウルクは交易路の要所に植民都市を作りましたが、それらは商業的な前哨基地であると共に宗教的なセンターであり、北のタウロス山脈、東のザグロス地方(イラン)に及んでいます。考古学的には「ウルク・エクスパンション」と呼ばれており、暴力的な征服が行われた痕跡はありません。しかし、近隣の人々の生活を変化させ、都市の新しい習慣を積極的に広めようとしていたようです。神殿工房で品質管理されて円筒印章で品質された新しい衣服、乳製品、ワイン、毛織物が現地の住民に広められました。ある意味での植民地化です。

都市に対抗する英雄社会

ここで、少し脱線に入るのですが、WDの世界観の中ではとても大事な話題が挟まります。それは、こうしたウルク・エクスパンションに代表される都市文明の侵食に対する反動として「英雄文化」が形成されたのでは無いかと言うのです。(これは『負債論』でも議論されていました。)

WDが例にあげるのはトルコ東部のアルスランテペ(ライオンの丘)です。冬は雪に閉ざされ、広さが5ヘクタールを超えることもなく、数百人程度しか住んでいませんでした。ウルクが大規模な都市になったBC3300頃、ウルクのものとよく似た神殿が建てられましたが、数世代ののちに解体されて謁見の間と居住空間、武器庫を含む貯蔵エリアからなる「世界最古の宮殿」が建てられます。ウルクのような低地で作られていた武器とははっきりと異なる精巧な剣や槍先は武力礼賛を示唆しているとWDは言います。

BC3100頃からは、トルコ東部の丘陵地帯を中心として、金属製の槍や剣で重武装して、砦や小さな宮殿に住む戦士貴族が台頭してきた証拠が出ています。それと同時に官僚制の痕跡が消えてしまいます。豪勢な副葬品(武器、財宝、織物、飲食用の道具、部下)と共に葬られた墓も見つかり、しかもそれが氷河期の「プリンスの墓」ように孤立せず集中して現れており、戦死貴族階級が支配する社会が現れていたものと推定されています。

これはチャドウィックが「英雄社会」と呼んだものの、歴史上最初の登場でしょう。とすると、英雄社会は、官僚制に秩序づけられた都市の周辺で生まれたのではないかという推測が成り立ちます。チャドウィックは1920年代に、北欧のサガ、古代ギリシャのホメロス、古代インドのラーマヤナなどの叙事詩は「都市文明と接触し、その文明に仕えつつも、最終的にはその文明の価値観を拒絶する人々」から生まれているようにみえるのはなぜかと言うことを考察しました。叙事詩は人々の空想のなかの出来事とはされていますが、考古学者たちが発見した英雄的埋葬では、宴と酒、男性戦士の美しさと名声を重視する文化が示されます。それがユーラシア大陸の青銅器時代に、都市生活の周縁部に繰り返し現れています。そのパターンは、北米北西海岸のポトラッチ社会やニュージーランドのマオリ族とも共通する貴族的なものであり、中央集権的な権威や王権は不在です。多数の英雄的人物が家臣や奴隷を巡って激しく競い合うのです。ここでの「政治」とは個人間の忠誠心と復讐心から形成される負債(貸し借り)の歴史です。さらにはゲーム/競技会が政治的生活の中で重要視もされ、膨大な戦利品や富が演劇的パフォーマンスのうちに浪費されます。

英雄社会は文字にはっきりと抵抗した社会でもあり、記憶術と口承の技術を重んじました。通貨は避けられ、物質的宝物が重視されます。

つまり、世界最初の「英雄社会」は、世界最初の大規模な都市が作り出した文化圏の周縁部に現れたのであり、貴族政治そして君主制はメソポタミア平原の平等主義的な都市に対抗して現れたのだとWDは言います。その対抗意識は、ゴート族のアラリックがローマに、チンギス・ハーンがサマルカンドに、ティムールがデリーに抱いた意識と同じであったろうというのです。それは複雑だけれども、突き詰めれば敵意と殺意です。

インダス文明は平等主義社会だったのか

次にWDが話題を移すのはBC2600頃のインダス文明のモヘンジョダロで、支配階級や官僚不在の都市の例として挙げられます。町の大部分は煉瓦造りの家が並ぶ市街地区であり、大通りがあり、碁盤の目のように街路が配置され、トイレと浴場と排水設備が整っていました。都市のセンターとして聳える城塞区域には大浴場がありました。同時期の広い地域に似たような都市が分散し、イラン、アラビア、メソポタミアなどと交易をしていたと考えられています。

インダス文明にも文字があり、都市と共に現れては消えており、解読はされていません。発掘調査の不備も手伝って多くのことがいまだに不明です。しかし都市のセンターと目される城塞地区には富の集中がみられません。それどころか、金属類や貴石、貝の加工品は低位居住区域でも出てきます。また腕輪や冠を身につけた土偶も居住区では見つかりますが、城塞地区では見つかりません。文字の痕跡や工芸活動も居住区だけです。城塞地区には長さ12メートル深さ2.5メートルの巨大なプールがあり大沐浴場とみなされていますが、個人に捧げられた記念碑的なものは見当たりません。そもそもモニュメント的表現がないのです。インダス文明は「顔なき文明」なのです。

煉瓦造りの浴場は低位居住地区のほとんどの住居にも標準装備されており、身を清めるための施設が、都市生活の中心だったとWDは推測しています。大沐浴場の近くで工芸活動が行われていた証拠はありません。そもそも城塞へ通じる道は狭隘で物資の運搬には向いていません。大沐浴場に隣接するバラックや貯蔵庫はスタッフや必要物資を収容しており、一般居住区と一線を画する特別な地区「都市の中の都市」だったという見解をWDは引いています。

ここで大沐浴場という特別な空間と後のカースト制(サンスクリット文献に現れるヴァルナ制)との間に関係はあるのかと議論が展開されますが、これは脱線と考えて置いておきます。

ただ、インダス文明では戦士貴族階級が居た証拠がないことを指摘されているところは拾っておく必要があります。また「神官王」と呼ばれる小さな像も出土していますが、それが本当に「神官」あるいは「王」なのかはわかりません。根拠がないのです。つまり、インダス文明では神官階級や戦士貴族階級がいたという証拠はなく、我々が考えるような国家はなかったとするのが大方の見方だとWDは言います。では、それは「平等主義的都市」だったのでしょうか?

もし、城塞地区が脱俗的身分の人々によって支配され、一般居住区が富裕な商人によって支配されていたとすれば、集団間には明確なヒエラルキーがあったことになります。しかし、そのことと、社会全体が階層化されていたことにはならないとWDは言います。脱俗的社会身分を有しながら、平等主義的な社会があっても良いのではないか。その可能性を否定する必要はないというのです。

このあたりの議論は少しわかりにくくなりますが、WDは仏教教団(サンガ)の例と、バリ島の例を引いて、そのような可能性はあるのだと言います。

「サンガ」という言葉はもともと南アジアの都市を統治していた民衆合議体に対して使われていました。初期仏教はこの形式を踏襲し、全僧侶の参加する集会で全会一致の決定を重んじ、合意が得られない場合においてのみ多数決に頼りました。こうした平等の理念に基づいて行われた統治は、初期仏教当時の都市においても行われていたのだとWDは言います。

そしてバリ島のスク・システムが紹介されます。バリにはヒンドゥーに基づくカーストよりもさらに厳格なヒエラルキーがあり、すべての個人が、自分以外の他人との上下関係を把握しているとされます。原理的に平等な人間はいないのです。しかし、その一方で、共同体や寺院、農耕生活の管理運営はスク・システムに基づき、メンバー全員が対等に参加して、合意の上で決定がなされるように求められています。地位の高いことを自認している人間が下っ端の隣人と車座になって座ることを不快に思う場合は、彼は不参加の罰金を払う必要があるのだそうです。

4000年前のインダス文明にバリのスク・システムと同じものがあったという根拠はどこにもありません。しかし、こうした実例から、社会的ヒエラルキーの観念と、地域の統治の実際の仕組みは必ずしも一致しないことは言えるでしょう。

また、バリ島のスクの例は、通常言われている王政の起源についての反例ともなっています。通説では複雑な灌漑システムの維持のために、行政的な調整や管理が必要となり、それを統括するのが王政の始まりだということになっています。バリ島はその歴史のほとんどで小王国に分かれてお互いに延々と争い続けていたような土地ですが、王制は灌漑に全く関与していません。灌漑システムは「水の寺院」によって管理され、水の分配は合意に基づく意思決定により農民自身で管理されていました。

以上、インダス文明が平等主義的だったかという問題は、断言はできないものの、その可能性は十分にあるというものでした。

ここまでで言えること

これらユーラシア大陸の3つの事例では、最初は王がいなかったこと、戦士エリートが居た証拠もないこと、共同体の自己統治システムがあったらしいこと(その可能性があること)が指摘されました。しかし、その伝統はひどく違うようでもあります。ウクライナのメガサイトとウルクの拡大(エクスパンション)の違いはその最たるものでしょう。

平等には二つの方向があります。「万人が全く同じ」であるべきとする社会と、「万人はそれぞれ異なるが、比較は意味がない」とする社会です。生活用品が標準化され、神殿の働き手に一律報酬が支払われ、合議制が取られていたメソポタミアは前者に傾いた社会であり、各世帯が独自の芸術スタイルと家庭内儀礼を持っていたと考えられるウクライナのメガサイトは後者に傾いた社会と考えられます。さらに言えばインダス川流域の社会は、厳格な平等性もあるけれども、それ以外の部分であからさまなヒエラルキーで補完されている社会だと想像できます。

世界のどの地域でも最初期の都市が平等原則で建設されたとは限らないのですが、そういうパターンが多いのも事実なのです。となると、都市のスケール(規模)に合わせて、社会階層(ヒエラルキー)が現れるという進化論的な歴史観は根拠が失われます。ここまで見てきた3例では集落の規模が劇的に増加したのに、富や権力が支配エリートに集中した痕跡がありません。

しかし、この3例も動乱、変革、体制転覆のリスクと無縁だった訳でもありません。モヘンジョダロでは都市滅亡の200年前に大沐浴場が荒廃しています。工房や一般住居が城塞区域に侵入し、大沐浴場跡にまで広がっています。市街区域には宮殿のような規模の建築物が現れ、工房を従えていました。それまでのヒエラルキーが別のものに変化したようなのです。そして、ウクライナと同様に都市は放棄され、英雄的貴族の支配するはるかに小規模の社会にとって代わられることになります。メソポタミアの諸都市にも宮殿が出現します。

非常に長い目でみれば、歴史は権威主義的な方向に進んでいるようにも見えます。しかし、その逆方向に動いた例もない訳ではありません。次にそれを中国の例で見ていきましょう。

中国で起こっていた最初の都市革命

中国の最初の都市と、最古の王朝である「殷」のあいだには大きな隔たりがあります。初期都市時代と目されているBC2600〜の「龍山時代」には、黄河流域全体に土壁に囲まれた集落が広がっていました。その規模は300ヘクタールを超えるものから、村落規模の要塞化されたものまで様々です。大きな都市の多くに共同墓地があり、個々の墓には彫刻を施された祭祀用の玉が収められていました。これらの都市文明を、従来の中国の歴史書の中に収めることは困難です。さらにモンゴル国境近くに位置する北の果てでは400ヘクタールにおよぶ4000年前の都市が発見されました。完全に「中華」から外れた場所です。

陕西省禿尾河のシーマオ遺跡はBC2000のもので、高度な工芸品と大量殺略された捕虜の埋葬が見つかっています。明らかに戦争の痕跡です。その南の山西省の陶寺ではBC2300からBC1800にかけて3段階で発展しています。村落の跡地に、60ヘクタールの要塞都市が現れ、その後に300ヘクタールに拡大しているのです。初期と中期は、シーマオと同様の社会階層の証拠が見つかっています。巨大な城壁、道路網、防御された大規模な貯蔵エリアがあり、平民とエリートは厳格に分離されており、宮殿らしき建造物の周囲には工房やモニュメントが集まっていました。庶民の墓は質素でしたが、エリートの墓は豪勢な副葬品に満ちていました。

ところが、BC2000頃にこれが一変します。街の壁が取り壊され、平民の居住エリアが全域を覆い、大規模城壁をも越えて総面積が300ヘクタールに達しました。儀礼エリアは放棄され、宮殿があった場所には質の悪い建築が並び、ゴミ捨て場がそれを取り囲むようになります。町は首都の地位を失い、無政府状態にあったとみなされています。エリートの墓地に平民の墓が侵入しており、宮殿区域では損壊された(拷問跡のある)死体が集団埋葬されていました。政治的報復行為とみられ、このときの変革が暴力的なものだったと思われます。

ここまで、WDは発掘者たちの報告を引きながら解説をしているのですが、「無政府状態」が200〜300年続いたこと、都市面積が280ヘクタールから300ヘクタールに拡大していることなどから、「崩壊」した時代と捉えるよりも厳格な階級制度が廃止された後の「繁栄」を謳歌した時代ではないのかと疑義を挟みます。宮殿の崩壊後の都市はホッブス的「万人の万人にに対する戦争」に陥ることなく、より公平な自治システムを築いていたのではないかというのです。

これは世界最古の社会変革の事例なのでしょうか?WDはあくまでもその可能性があったと言うにとどめています。彼らが強調したいのは、規模の大きな都市でも、社会変革による可能性はあるのだということなのでしょう。

そして次章ではメキシコ中部の例を紹介しながら政治的な都市革命は、人類の歴史の中で考えられているよりも一般的だったことが示されます。

(その9に続く)

『万物の黎明』読書ノート その0

『万物の黎明』読書ノート その1

『万物の黎明』読書ノート その2

『万物の黎明』読書ノート その3

『万物の黎明』読書ノート その4

『万物の黎明』読書ノート その5

『万物の黎明』読書ノート その6

『万物の黎明』読書ノート その7

『万物の黎明』読書ノート その8

『万物の黎明』読書ノート その9

『万物の黎明』読書ノート その10

『万物の黎明』読書ノート その11

『万物の黎明』読書ノート その12

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?