#004 「100人の村」で考える適正価格

付加価値とは、仕事の金額的価値で、その分配が労働者の所得となります。自社の仕入れは、仕入先の付加価値の合計でもあります。

今回は、仕入れの適正価格はあるのかを100人の村で簡単なモデルを作って考えてみます。

1. 100人のラメン村

ある世界に人口100人のラメン村がありました。

この世界にはラメン村ただ1つしかありません。

ラメン村の人々の主食はラーメンで、村人たちはラーメンを作る仕事に携わる事で生計を立てています。

ラメン村の人々は100人全員が働いています。

そのうち70人はラーメンの材料を生み出す仕事をしていて、材料屋で働いています。

残り30人は、ラーメン屋で働き、材料屋からラーメンの材料を購入しラーメンを作る仕事をしています。

ラーメン屋で働く30人は、自分たちにしかラーメンを作り出せないので、少し偉そうです。

材料屋の70人は、材料しか作り出せず、ラーメンを作る能力が無いため、ラーメン屋に頭が上がりません。

ラーメンの価格は、村の掟でなぜか1000円に固定されています。

これまでは、ラーメン屋からの材料の仕入価格は300円でした。

この村では、仕事がラーメン屋と材料屋しかなく、稼いだ利益(付加価値)は全て労働者に分配されます。

(企業の営業余剰や、政府による再分配、海外(村外)との交易などは存在しない世界を想像してください。)

ラーメンは村の人数分(100杯)生産されています。

(1) 材料屋は70人で100人分の材料を生産し、ラーメン屋に販売し、付加価値30,000円を稼ぎます

(2) ラーメン屋は30人で100人分のラーメンを生産し、販売します

(3) ラーメン屋は所得が高いので30人全員がラーメンを1杯ずつ食べられますが、材料屋は所得が低いため70人で30人分しか購入することができません

30人分を70人で分け合いながら細々と暮らしています

(4) ラーメン屋がせっかく100人分作っても、毎回40杯売れ残ってしまいます

2. 困窮する材料屋→価格改定へ

材料屋で働いている70人は、このような生活には耐えきれず、村長(ラーメン屋の社長)に直訴して仕入価格をあげてもらうようお願いしました。

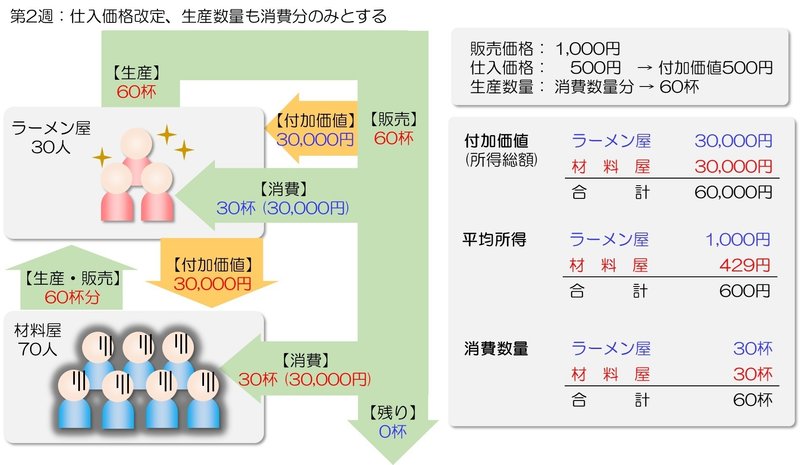

同情した村長は、仕入価格を500円に改定する事を認めました。

ただし、掟によってラーメン価格は1000円で据え置きです。

また、売れ残りが出るともったいないので、消費(販売)する分だけ生産することにします。

仕入価格を500円に変えたことで、ラーメン屋のラーメン1杯あたりの付加価値は500円に減ってしまいました。

村長が消費数と販売数が釣り合う生産数を計算すると60杯分となります。

ちょうど今まで販売してきた数量と同じなので、無駄のない事業になると考えました。

この価格改定でラーメン屋の平均所得は1000円に下がり、多少の不満も出ましたが、何とか全員1杯ずつ食べられる環境が維持できました。

困ったのは材料屋の人々です。

価格を上げてもらっても、結局実入りは変わらず、食べられるラーメンの量も変わりません。

3. 更なる改定で立場が逆転

材料屋は結束し、村長に更なる抗議を行いました。

「仕入価格がまだまだ低いから、私たちの取り分が増えないんだ!」

「私たちの取り分が増えれば、もっと食べる数が増えるのだから、生産量も増え、ラーメン屋だって儲かるはず!」

「このままだったら、仕事しないぞ!!」

村長はしぶしぶ仕入価格を800円まで値上げする事を認めました。

ただし、販売価格は1000円ですので、ラーメン屋の1杯あたりの付加価値は200円にまで減ってしまいます。

村長が生産と消費が釣り合う販売量を計算してみると、88杯という結果になりました。

確かに、仕入値を上げたことで、材料屋の購買力が上がり、生産数量(販売数量)を増やす事に繋がりそうです。

早速村長は、材料屋に88杯分の材料を発注します。

材料屋は88杯分の材料を生産し、対価である70,000円を受け取ります。

そうすると、材料屋で働く全員がラーメンを1杯ずつ食べられるようになりました!

材料屋の人々は大喜びです。

しかし、困ったのはラーメン屋の方でした。

ラーメンを1杯作っても200円しか付加価値を生み出せないので、30人で18杯分の所得しか稼げなくなってしまったのです。

今度はラーメン屋がひもじい思いをする事になってしまいました。

4. 全員が幸せになれる価格

ラーメン屋で働く30人は考えました。

「このままでは今度は私たちが我慢を続けなくてはいけなくなる。」

「何とか材料屋も困らず、我々も幸せになれる方法はないだろうか?」

仕入価格が500円だと材料屋が困り、800円だとラーメン屋が困ります。

そこで、ラーメン屋と材料屋は相談し、お互いに妥協できそうな700円という仕入価格で合意しました。

村長は改めて、消費数=生産数となる販売数を計算してみました。

これまでは、全員が満足に食べられるだけの販売数にはならなかったので、今回も誰かが貧乏くじをひく事になりそうです。

なんと、不思議なことに仕入価格を700円にすると、見込まれる販売数は全員分の100杯という結果になりました。

早速ラーメン屋は100杯分の材料を発注し、100杯のラーメンを生産することにします。

まず先に100杯分の仕事をした材料屋70人がちょうど人数分のラーメンを食べる事ができました。

更に、ラーメン屋の人々もちょうど30人分食べれるだけの所得を得られ、1人1杯食べることができたのです!

ラメン村の場合、700円という最も合理的な仕入価格が存在したことがわかったのでした。

材料屋の70人は毎日700円で100杯分の材料を作り、人数分のラーメンを食べます。

ラーメン屋の30人も毎日300円の付加価値で100杯分のラーメンを作り、人数分のラーメンを食べます。

こうしてラメン村では、全員が無理なく働きながら十分な生活をする事ができ、お互いに不満を抱かず幸せに暮らしましたとさ。

5. ラメン村の秘密

今回は仕入価格と販売価格、仕入数量と販売数量、消費数量の関係を筆者自身が理解するために、無理くり100人のラメン村という設定でお話を作ってみました。

ラーメン屋と材料屋の比率が3:7とか、ラーメン価格が1000円で固定されているというのは、少しある国をイメージしています。

会社側への余剰がゼロで稼いだ付加価値は全て所得として分配するという設定だったり、ラーメン以外の食べ物を食べれば良いのでは?とか色々と突っ込みどころもたくさんあるでしょう。

最後の計算結果を見れば、当然そうなるだろうなという数値になっていますので、なーんだと思った人も多いのではないでしょうか。

ここでお話ししたかったのは、同じ販売価格でも、仕入価格の設定次第で、双方が納得できる合理的なバランスがあるのではないかという事です。

図1はまさに今の日本に近い状況ではないでしょうか?

たくさん作って、余ったものを廃棄しています。

サプライヤーは自分たちの所得分しか消費できていません。

図3は逆にサプライヤーが強くなりすぎたパターンです。

日本はとにかく取引価格の据え置きが重視されています。

極端に安い仕入価格でずっと成り立っている領域も多いものと思います。

特に製造業では図1のような状況が続いてきました。

それが、近年では安く請け負う業者の廃業が続き、今度はサプライヤー側が急に値上げを始めている状況です。

ある領域では、まるで図3のような状態が起こりつつあります。

実は図4のような状況となれば、全体の付加価値(=GDP)は最大化します。

格差が減り、社会全体の所得水準(平均所得)も高くなりますね。

サプライヤー側とメーカー側がしっかりと話し合って、適正な仕入価格を導き出し、図4のような双方が豊かになれる取引関係を改めて結べると良いのではないでしょうか。

そんなことを考えて、かなり極端で強引ではありますが、ラメン村のお話を作ってみました。

また、このお話を更に発展させて、色々なシミュレーションをしてみると面白いかもしれません。

例えば、村長が掟を破ってラーメンの価格を値上げしたらどうなるか、売れ残りを無償で分配したら良いのではないか、材料屋がスキルアップしてラーメン屋に転職したらどうなるか、政府を作り所得を再分配すれば良いのではないか、投資をして生産能力をあげたらどうなるだろうか、などなど色々と考えられそうです。

そもそもお金がいらないのではないか?という意見もあるかもしれませんね。

状況を仮定し、制約を設けて、限られた理想的な状況で思考実験をしてみるというのは、現実社会に対して何か示唆を得る事に繋がるかもしれません。

一方で、現実社会は極めて複雑で、非合理な意思決定の積み重ねですね。

理想と現実のバランスを考えた中で、自分も含め全体がより豊かになれる行動を選んでいけると良いですね。

参考 村長の魔法 (ソルバー機能)

今回のラメン村のラーメンの生産では、村長が販売数と消費数が釣り合う生産数を計算していました。

お話の中では、村長がそのような能力(魔法)を持っているような、ふわっとした設定でごまかしています。

しかし、実際に計算してみようとすると、ラーメン屋の販売数によって、ラーメンの消費数が変わり、お互いが影響しあう関係になっていて、一発で計算値が出ません。

このような問題を数式的に解いても良いのですが、おススメはエクセルのソルバーという機能です。

非線形計画法と呼ばれる問題の解き方を、セルを使って簡単に実行してくれます。

今回のお話では、上図のようなエクセルファイルを作って計算をしてみました。

例えばF列は、村長が500円に価格改定を決めた第2節を計算したものです。

ここで、消費数と販売数を一致させて売れ残りの出ない生産数を計算する必要があります。

このような問題を手で計算しようとすると、何度も数字を入れ直して検証する必要がありますが、ソルバーでは一発で自動計算してくれます。

つまり、販売と消費は常に一致するように、誤差(F21)をゼロとすることを目的とし、生産数(F10)を自動で計算させることができるのです。

慣れれば色々とできることの幅が広がりとても便利なので、是非活用してみてください。

なお、ソルバーは、エクセルに標準的に備わっている機能ではありますが、オプションからアドインで追加する必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?