地震の経験を知見に。「防災ゆるトーク」イベントレポート。

こんにちは。

小高パイオニアヴィレッジのスタッフ野口です。

先日3月16日夜に、福島県沖を震源とし、南相馬市で震度6強の揺れを観測する地震が起こりました。

停電、断水、落下のインフラ被害に加えて瓦の落下による雨漏りなど、尾を引く災害です。

不幸中の幸い、スタッフのご家族や施設インフラには大きな被害はありませんでした。

しかし、「こんな経験をした」、「こうしておけば」、、、と言う後悔があったのも事実です。

その時の経験や恐怖を一緒に話すことで和らげ、次への教訓にするためのディスカッションを行ってみました。

本noteはそのイベントログとなります。

移住1年目の冬の大地震、大きな後悔。

個人的な話で恐縮ですが、私は昨年2021年の2月にも福島県沖を震源とする震度6強の地震をしています。

移住して一年目の冬、早々と寝ていたタイミングでの発災。

最初の数秒は寝ぼけていたものの、これが現実であることを認知して、恐怖で身が固まってうまく動けなかったことを覚えています。

シェアハウスのルームメイトが不在の中、津波が来るのか、この家は大丈夫なのかと逡巡しながら死の恐怖を実感しました。

その時同時に、最低限命を守るための知識、備え、地域の方とのつながりも何もなくて非常に後悔をしました。

大急ぎで防災リュックを買い、津波のハザードマップ、避難所を調べて頭に叩き込んだのが懐かしいです。

今も多くの方が移住してくるだけに、同じ轍を踏んでほしくない。

喉元をまだ過ぎていない、記憶が鮮明なうちに、次に同じ規模の物が来たときも命を守り、できれば他者を気遣えるよう。

経験を個人の経験にとどめず、共有することで「知見」にしてみようと開催しました。

それぞれの立場から集まる声。

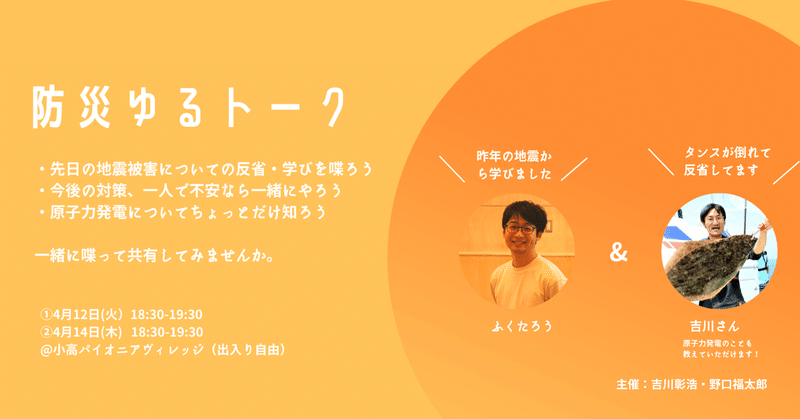

会は4月12日と14日の2回行われ、初日、2日目とそれぞれ立場の違う人が集まりました。

あの時どうしていた?どうだったか?をそれぞれにシェアしてもらうと、実にさまざまな声が上がりましたので、一部を共有します。

・普段は企業で防災領域を担当しているため、自宅に関しては意識している。ただし、旅先で被害に遭うときのことももう少し想定したい。

・地震がおさまった後に寝室に戻ったら、固定をしていなかった箪笥が寝床に倒れていて、一緒に寝て居るペットのことを思うとゾッとした。

・人生で初めての規模の揺れで、本当に死を意識した。

家が崩れると思い裸足で外に飛び出してしまったが、ご近所の方の落ち着きようにも驚いた。

・過去に震災の時の経験があるので、原発の状況をニュースでとにかく確認。いつでも車で逃げられる準備はしておいた。

・津波警報が鳴ったので、少し大袈裟かもしれないけれど避難所の小高体育館に行った。

そこまで避難している人がおらず、これで大丈夫なのかと少し不安になった。

・鹿島区の自宅は過去に津波の被害にあっているので、家族で一目散に車に乗って山手に避難をした。

断水が長く続いたため、市内の入浴施設を使った。

・市内でも北の鹿島区では地震により屋根瓦が落ちている事例が多く、人の繋がりの縁を伝ってボランティアに行った。

ここには書ききれませんでしたが、経験や立場により、自分一人では知り得なかった情報が多く集まりました。

この地域と関わりの深い原子発電について、教えていただきました。

初めての人にも伝わりやすいようお話いただきました。

東日本大震災に伴う原子力災害により、全町民が避難を余儀なくされた南相馬市の小高区。

今回開催をしたもう一つのテーマは、移住者の方達が原子力発電について正しく理解し、余計な不安を抱かずに済むように、というものです。

OPVの会員で、一般社団法人AFWの代表をされている吉川彰浩さんにご協力いただきました。

吉川さんはかつて東京電力にお勤めだった際の知見を活かし、執筆や講演、教育現場に還元することで廃炉に向かう会社、地域社会、人との関わりをより良いものにする活動をされています。

直近ではYahoo!Japanの3.11企画 「これからも、できること」において、今の福島を知るためのコーナー「福島のこと、どれだけ知っていますか?廃炉と復興、その先へ」の監修もされました。

毎度、地震が起こるたびに原子力発電の冷却処理の状況について、報道がなされます。

過去に大きな事故が起こっただけに、想像以上に不安を煽られるもの。

どういう状態が「まずい」のか、仮にそうだとしてどれだけの猶予があるのか、そこについてを知らないと、不安が大きくなるばかり。

吉川さんには、

・基本的な原子力発電のメカニズム

・当時の事故がいかにして起こったのか

・そして現在、私たちは何に気をつければいいのか

この3点をメインに解説いただきました。

整理して得られた、「次」に向けて備えたいもの。

第二夜は情報を共有して終わらせるのでなく、「次の災害に活かすには?」をテーマに話してみることに。

必要なものは何か?を整理してみて、以下のように分類ができました。

情報

地震の規模、津波注意報、避難場所までの経路等は、場合によっては生死に関わるものです。

正しい情報にアクセスできることの重要性が身に染みた一件でした。

ちなみに、南相馬市では全世帯に防災ラジオが配布されます。

AM,FMラジオに加え南相馬市の防災無線を受信できます。

全国ネットではなく、地域に絞った情報のみを取得できる点でも一点持っておくのがよろしいかと。

水・食料、物資、

水が出るうちにお風呂の水を溜めておく、防災リュック等物資を備蓄しておく、ペットボトルにて水を常備しておく、電源の確保等々。

悪いシナリオを前提にして備える、分散しておくなどの対策があると、なお安心ですね。安心な空間

学校の体育館などは物理的な安心安全面を確保できますが、「心理的な安全」の確保までは難しいです。

小高パイオニアヴィレッジは先日の災害の際は3日間電源、水道、シャワー等のインフラを無償で解放しましたが、用がなくても来れる、顔見知りに会えるということも一役買っていました。移動手段

いざ避難をするときに、圧倒的に車の利便性が高いです。

中には移住をしたてで足がない人も。そんな時は日頃から声を掛け合い、「いつでも頼りあえる」という関係性を築いておくことも重要なことです。

車を持って居る方は、長距離移動、中長期的にガソリンの供給不足の可能性も想定して「メーターが半分になったらガソリンを補給する」ことを心得にしているという声も聞けました。

最後に:この集った経験が、必要なときに、必要な人に、必要な手段で伝わる「知見」になるにはどうすればいいだろう?

直近でも浜通り地域は台風、二年連続での大地震など大きな自然災害の被害に遭っています。

地震直後も、地域に昔から住まわれている方達が異常なほどに落ち着いて居ることに驚きます。

震度4程度では動じなくなりつつあった自分も、「移住をしたての人にとってはこれほどにも不安だったのだ」ということを思い出し、他者を気遣うようになりました。

あの場に集った方達には、旅先で地震に遭遇した方、日常の中にあった方、移住をしたてだった方などさまざまな背景があっても、語り合うことである程度の共通認識が生まれています。

あの場にいた人たちも、地震も、このままでは忘れてしまう。

このむずむずと衝動をどうにか何か形にできないでしょうか。

少し時間は空いてしまいましたが、皆の知見を活かし、生きた防災の知恵になるように加工していければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?