《QC検定1級への軌跡》生成AI&Excelを使用した最新勉強法.

QC検定1級への軌跡

QC検定1級への軌跡というのは、QC検定1級に合格するまでの過程や経験を記録したものです。(まだ受かってません) QC検定1級は品質管理検定の最上級で、非常に難易度が高い試験です。

そのため、合格するには多くの勉強や努力が必要です。QC検定1級への軌跡は、受験者が自分の学習方法や試験対策を共有するために書いたものです。

QC検定1級に挑戦する人や興味のある人にとって、参考になる情報になればと思い、

随時更新していきます。

2024/1/26

勉強開始の前の下準備《データベース構築の為、AIに質問する》

QC検定1級は常識的な勉強法ではまず受からない(私の場合)

追憶すると...QC検定2級

QC検定2級の勉強ではノートを取らず、全データをパソコンに取り込み(Excel) 検索、抽出、ジャンプさせるVBA を生成AIに聴きまくり、データベース作りながら勉強したが、

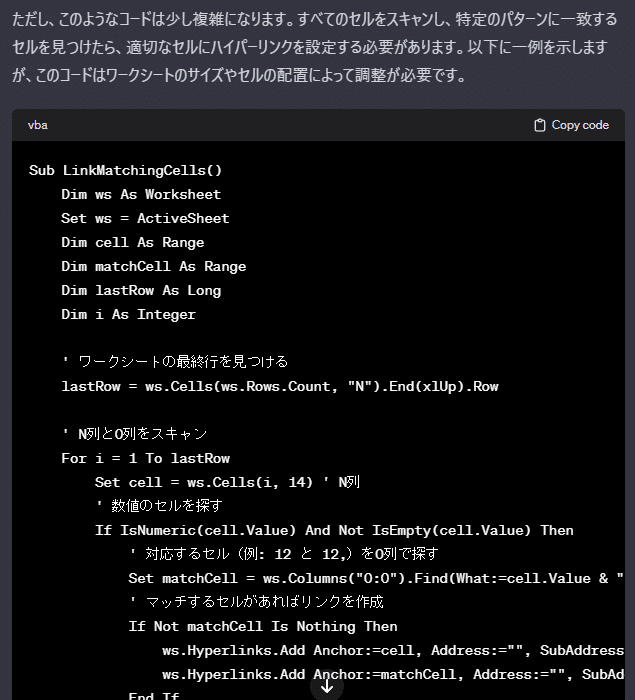

さらにデータベースに改良が必要だと感じ、AIにVBAを聞き始めた

AIによって出力されたVBAは、私のイメージする動きをしなかった。

再生成が必要・・・

2024/1/27

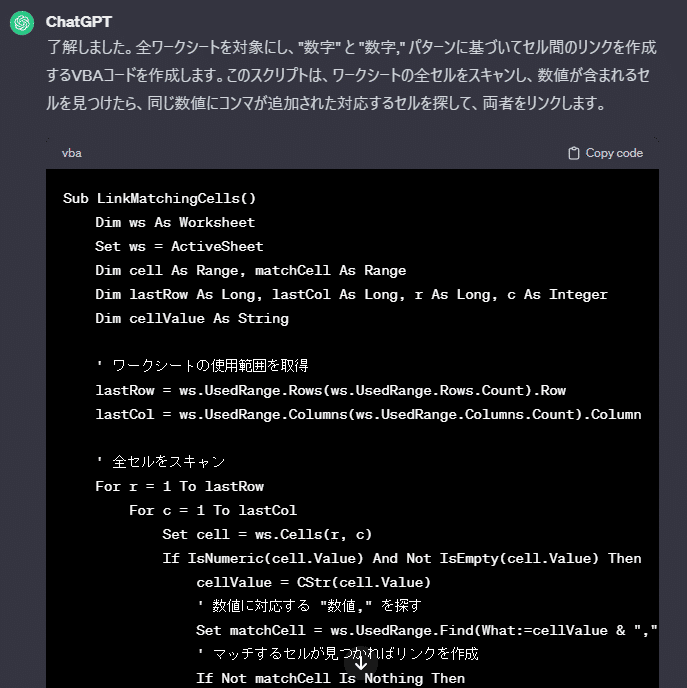

生成AIにVBAコードを聞く

昨日のコードでは自分のイメージ通りの動きをしてくれないので、

再度生成AI に聞き直す。

1 と 1, のセルをハイパーリンクで繋げたいと言う意図。

生成AIを使いこなすには、AIに自らのイメージをプロンプトとして上手く伝える技術が必要

これがなかなか難しい、QC検定2級は受かったのだが、

自分は高卒、数学すら学んだ事もなく、品管の経験も無い私が

QC検定2級と言う物に興味を持ち勉強始めたのが、2023/4月

それから5ヶ月

2023/9月の第36回試験には1発で受かったのでその手法を下記ノートに記載してあります。

一発合格出来たのは、生成AIを勉強に利用したおかげかと…

なので…

昨日から開始した

QC検定1級の勉強にも同じ手法を実践しようと考えたのだ。

そこでまた生成AIにエクセルVBAを聞き始めた。

まず過去問データベースの構築を生成AIに聞きながら行なうと同時に、

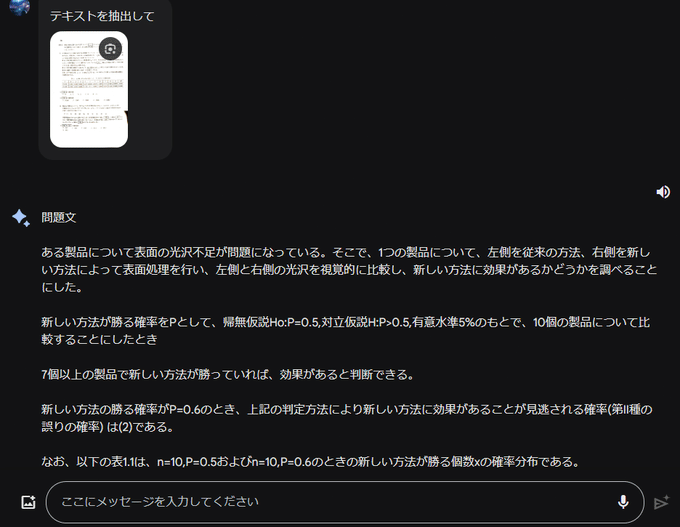

前回QC検定2級勉強してた時には実装されていなかったAIによる画像解析を行なってみる。

↓解析してもらいたい内容ではなかったのでさらなるプロンプトを導き出さないと...

生成AIにやってもらいたい事は 単純なテキストの抜出し...

解説や要約はいらない

プロンプトを調整しても色々なAIを使っても上手くいかない

さて、思案...

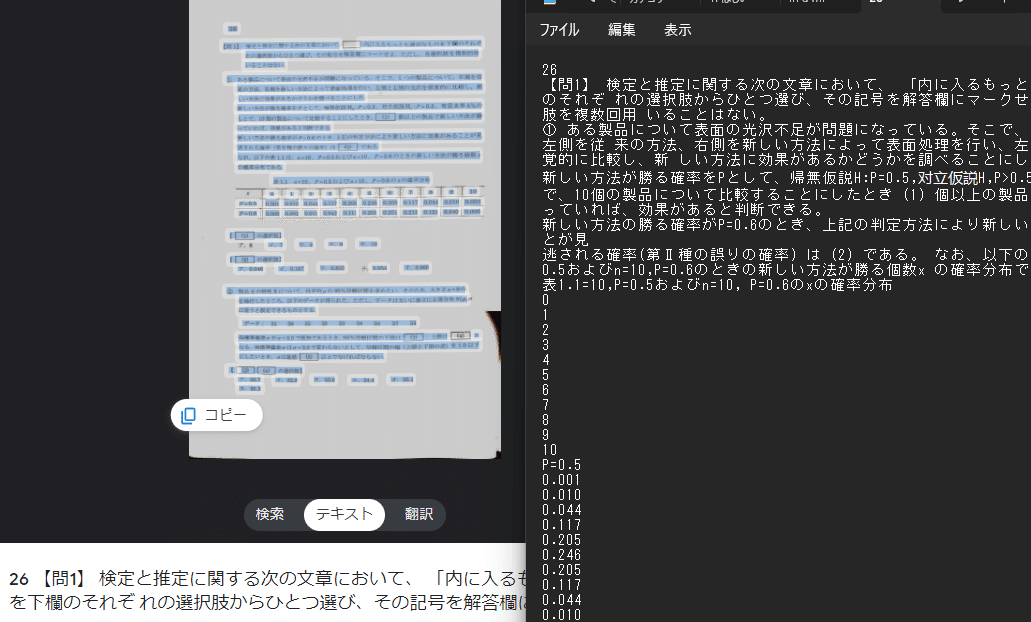

色々なツールを検討した結果 簡単で正確なOCR結果を引き出す事に成功↓

画像からのOCRは満足いく結果を引き出せるツールを発見できたので、

次は、先日の課題

【Excelでセル間の相互リンクを作成するためのVBA】

を生成AIに記述してもらうためのプロンプトを調整していこう…

10回ほどAIとやりとりしてやっと望むコードを書いてもらえた。↓

これでQC検定1級の学習時間が半分以下になる。

これ、第36回QC検定2級受験の為作ったデータベースに実装しておけばかなりの時短になったはず。 それはさておき... 早速Excelに実装してみよう

Excelに実装してみた結果

1から1,に相互リンクを貼り ページ下にある1,へ飛ぶと

確かにフォーカスは移る

けど1,へ飛びたい意図は その下の記事を見る為

1,へ飛んだ後、手動で下へスクロールしたのでは時短にならない

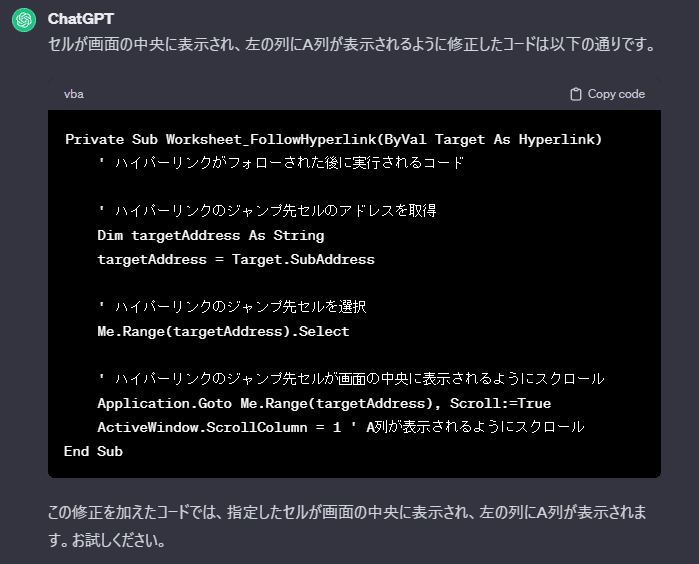

そこを何とかするために生成AIにVBAを生成してもらおう

1,セルは行の下の方にある為、飛んだとき、画面の下セルにフォーカスしてしまう。その挙動は下記動画で↓

そこで、どのようなプロンプトで生成AIに聞けば良いか思案

フォーカス先【1,】が【1】の行よりも下行に存在する場合、

【1,】へ飛んだとき、画面一番下になってしまう。

それを画面一番上に表示させたいので、

手動で《上へスクロールさせる》

必要がある。

では、

自動で《上へスクロールさせる》

ようなVBAを教えて貰えれば良いのではと考えた

何回かのAIとのやりとりの後

イメージした内容のVBAを書いて貰えた。

このコードを実装した結果、

リンククリック後フォーカスされたセルが自動で画面上部へ移る

(自動上スクロール)されるように出来た。

修正結果の動画↓

追憶すると... QC検定2級

過去問の問題や解説を Excelに取り込み管理した

問題【1】 解説【1】 を写真撮り、

パソコンへ転送

問題【1】

↓

解説【1】

の順番でシートに貼り付けていく

QC検定2級の勉強の際 、手動で1枚のシートに 1問の問題&解説を貼ったので

シート数は300近く

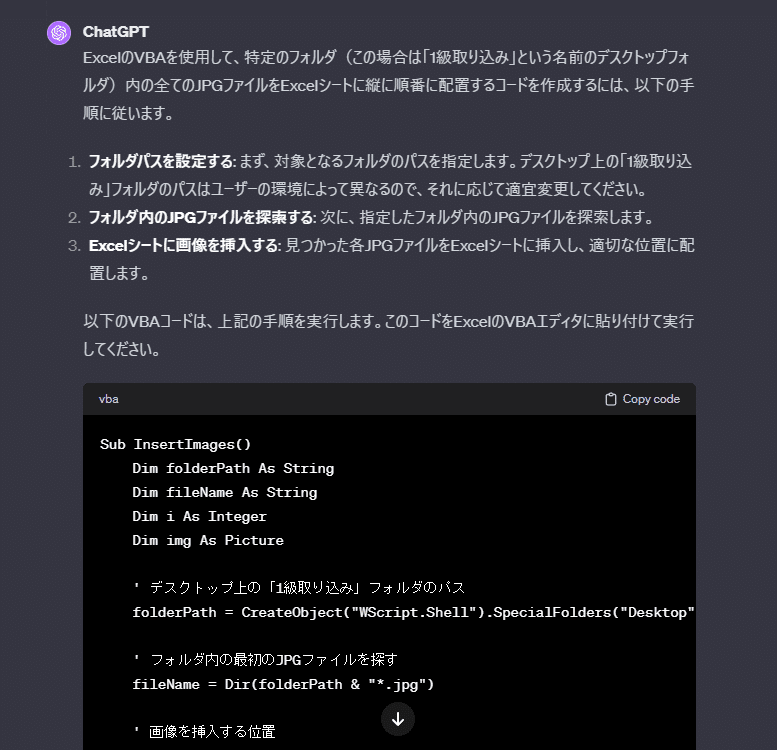

QC検定1級の勉強にあたってはそこを自動化しようと思う。

行いたい事は、

【任意フォルダ内の画像ファイルを

Excelアクティブシートに順番に埋め込んでいってもらう】

これがVBAで出来れば

問題【1】 と 解説【1】を1枚のシートへ自動で埋め込みが出来る。

生成AIに聞きたいのは、そのようなVBA。

2024/1/31

生成AI に聞いた結果

下記の回答が得られた

上手くいった。

本1冊あたり300枚の画像を手動でExcelに貼付ける作業が

これで、不要になってしまった。

QC検定2級のデータベース作成時にこのVBAを聞けば良かったのだが、

その時(2023/4月)は思いつかなかった。

2024/2/1

追憶すると... QC検定2級

過去問の問題や解説を Excelに取り込みExcelVBA使い勉強

ワークシート数300シート以上 過去問第9回〜35回を繰り返し

暗記しまくった為、一発合格出来た。

同じ手法で1級の勉強を開始 過去問数問データベースに取り込み始めてみたけど、既にある確信を得た、それは......

QC検定1級は

QC検定2級の時と同じ勉強法では おそらく合格は出来ない

データベースに改良が必要

半年前と違って今は 生成AIという強力なツールの使い方が上手くなってきている

生成AIとExcelを組み合わせ 本質を理解していく勉強法をあみ出さないと.. ...

さて、どうしたものかな

2024/2/3

過去問 第24回 問1 をデータベースに取り込み

学習を始める。

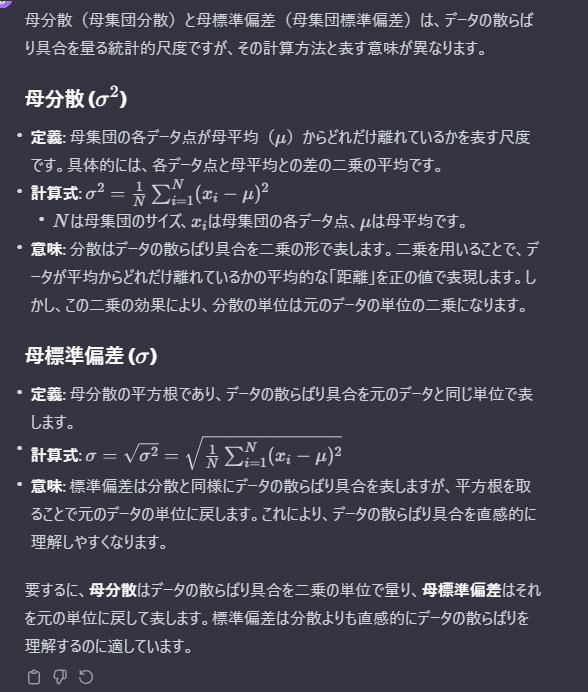

【母標準偏差 (σ)既知の時】

信頼区間の計算が出題されたが、

2級の公式では

【母分散 (σ2)既知の時】

の場合を暗記していた。

回答解説を見るとどちらも同じ公式を使っている。

いきなり理解の足りなさを思い知る。

そこでAIの出番。。。

AIはよく間違えるので、2つのAIに聞き回答を比べ確認していく

このような形式での説明はどんなテキストやネットにも載っていない。

【母分散と母標準偏差の違いは?】といった比較をAIに聞くことは、資格試験勉強にとてもやくにたちます。

AIに母分散と母標準偏差の違いなど、統計学の基本概念に関する質問をすることは、資格試験の勉強にいくつかの効果や利点があります。

1. 即時フィードバック

AIは質問に対して即座に回答を提供します。これにより、学習者はすぐに疑問点を解消でき、理解が不十分な概念を即時に補強することができます。

2. 概念の明確化

複雑な統計学の概念や数式を理解する際に、AIは簡潔かつ明確に説明を提供できます。これにより、学習者は概念を正しく理解し、記憶に定着させやすくなります。

3. 学習の効率化

特定のトピックについて深く理解するために必要な情報を素早く取得できます。これにより、学習時間を効率的に活用し、広範囲のトピックをカバーすることが可能になります。

4. 個別化された学習

AIはユーザーからの具体的な質問に基づいて情報を提供するため、学習者のニーズに合わせたパーソナライズされた学習が可能です。これにより、個々の理解度や興味のある分野に応じた学習が実現します。

5. 多様な説明

同じ概念についても、異なる視点からの説明を得ることができます。これにより、より広い視野での理解を深めることができ、概念を多角的に捉える力を養うことができます。

6. 学習リソースとしての活用

AIを活用することで、追加の学習リソースや参考資料を探す手間を省き、集中して学習に取り組むことができます。

7. 継続的な学習の促進

質問や疑問がすぐに解決できる環境は、学習者のモチベーションを維持し、継続的な学習を促します。

AIを学習ツールとして利用することは、資格試験の準備だけでなく、一般的な知識の習得や専門スキルの向上にも大きな助けとなります。

2024/2/4

AIを駆使した難関試験勉強: 新たな学習の次元へ

AI技術が日々進化する中で、教育分野におけるその活用もまた重要性を増しています。特に、難関試験の勉強にAIを取り入れることは、受験生にとって大きな助けとなり得ます。AIを活用した独学により、過去問の分析から数式の解法まで、従来の学習方法では得られなかった深い理解と効率的な学習が可能になるのです。

AIによる過去問分析

過去問をただ解くだけではなく、AIを用いてそれらの問題を深く分析することができます。例えば、過去問の画像をAIに読み込ませ、その中に含まれる概念やキーワードを抽出させることが可能です。このプロセスでは、テキストに明示的に書かれていない概念や、問題文の背後にある思考法も理解することができます。AIは、問題を解くために必要な論理的なステップや、潜在的な解法パターンを提示することができるため、受験生は新たな視点で問題にアプローチすることができます。

数式の解法とAIの役割

特に数学や物理などの科目では、数式の理解と解法が鍵となります。AIは、これらの数式を解析し、ステップバイステップの解法を提供することができます。また、AIは様々な解法を比較し、最も効率的な方法を提案することが可能です。これにより、受験生はより複雑な問題に対しても、効果的な学習戦略を立てることができます。

AIを使いこなす技術の習得

AIを効果的に活用するためには、その基本的な操作方法を理解することが必須です。プログラミング知識があれば、AIをカスタマイズし、自分の学習スタイルに合わせた学習アシスタントを作ることも可能になります。また、AIの学習結果を分析し、自己の理解度を確認することも、学習効率を高める上で重要です。これらの技術を習得することで、受験生はAIの可能性を最大限に活かし、効率的かつ効果的な勉強法を実現することができます。

革命的な学習方法の未来

AI技術を難関試験の勉強に取り入れることは、受験生にとって革命的な学習方法を提供します。AIによる過去問の深い分析から数式の解法提案まで、従来の学習方法では得られなかった洞察を得ることができます。しかし、この革新的な学習方法を最大限に活用するためには、AI技術の基本を理解し、使いこなす技術を身につけることが不可欠です。AIと人間の協働による学習は、受験生にとって未来の学習スタイルを切り開く鍵となるでしょう

2024/2/10

過去問分析してて気がついたが

2級用に作り使用していた、【検定と推定一覧】

が、そのまま使える。

この公式集をまず暗記しよう。

2024/3/10

過去問分析してて気がついたが、

実験計画法と、統計学の専門書を手に入れた方が良さそう。

早速本の選定に入る。

福岡の1の蔵書を誇る巨大な書店に行ったが、実験計画法の本はほとんど取り扱っていなかった。

中身を確認し購入するタイプなので、ネットで買いたくはない。

何が自分に合う書籍なのか?

つづく。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?