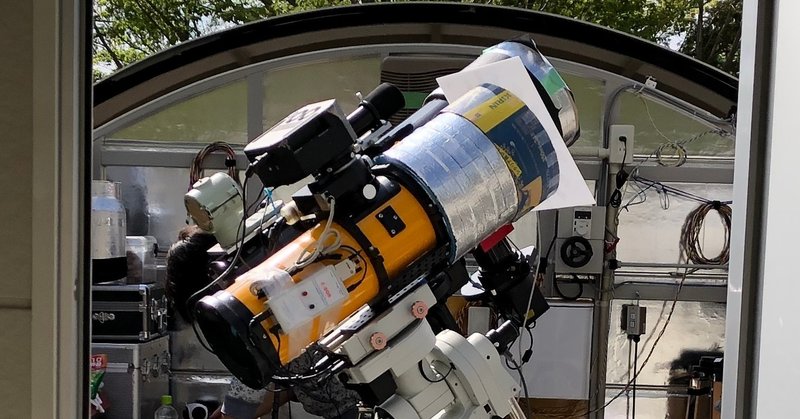

現在の天体写真の撮影機材 (2020年7月時点のε-130Dスタイル)

はじめに

どんな機材で撮影しているのかということについて書いてみました。いまのところ非常に安定しております。

機材構成

こういう感じでテクニカルデータとして天体写真につけているのですが、反射望遠鏡とCCDカメラと赤道儀という一般的な構成となっています。

[Technical Data]

Object Name: IC1396

Date: 2020/06/27, 2020/06/29

Location: Fujigane, Yamanashi, Japan

Scope: ε-130D βSGR

Mount: iOptron CEM60-EC

Autoguider: QHY5L-II, KOWA LM100JC, PHD2

Camera: Moravian G3-16200, -15C

Filter: Astrodon LRGB Gen2 E-Series Tru-Balance Filters

Exposure: L 1x1 600sec x 12, R 2x2 300sec x 15, G 2x2 300sec x 8, B 2x2 300sec x 10, Sequence Generator Pro

Processing: PixInsight 1.8, StellaImage7, Photoshop CC 2020

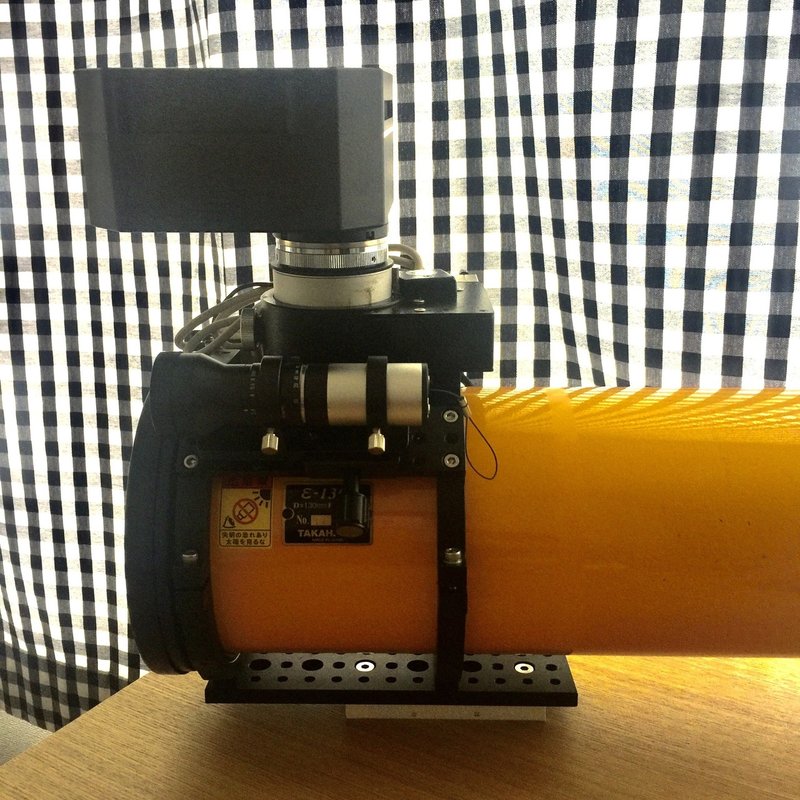

鏡筒

全世界のアマチュア天体写真家が知る日本の「高橋製作所(通称:タカハシ)」が開発生産している「ε-130Db」を使用しています。イプと呼んでいます。口径130mm、焦点距離430mm、F値3.3のニュートン反射望遠鏡ですね。

このイプ、実は、天体写真をやっていると誰もがお世話になるAstroGPVのサイトを運営し、天体雑誌のフォトコン常連で、天体写真の鉄人と呼ばれている深夜道楽の「ぴんたん」さんから中古で購入したものです。購入した際に、三基光学館のε130D専用軽量アルミ鏡筒バンドやベースバンドが装着済みで多変助かりました。この鏡筒バンドだと、赤道儀に載せた時に、DECの回転中心にカメラ軸を近づけることができるので、バランスがとりやすいです。

このβSGR付きのε-130Dbについては協栄産業のサイトをみたところ販売終了となっておりました。βSGRは電動フォーカサーと呼ばれるもので、日本ではダイイチさんが製造販売されております。

アストロドラゴンさんが、ほしぞら工房さんにε-130D用のβ-SGR接続リングを発注されておりましたので、もしノーマルのβ-130Dでβ-SGRを装着したい場合には相談されてもよいかと思います。

カメラ

モノクロ冷却CCDを使っています。CCDセンサーにKAF-16200を使った、チェコの天体カメラメーカー「Moravian」製造のG3-16200です。センサーサイズが27.2×21.6mm、画素数4500 x 3600ピクセル、画素サイズが6μmという仕様で、画角的にすごくフレーミングしやすいです。

冷却性能としては、外気温20度で-15度で80%の性能で可動でき、安全に運用するなら外気温-35度、頑張れば外気温-40度で可動させることができそうです。

丈夫で壊れることもなく、それにセンサー面のスケアリングも良く、さらに価格も安いほうなのでオススメですよ。しかし、日本だと販売代理店はありませんので、購入はTelescope-Expressからです。いまは、G3-16200 Mark IIという名前にバージョンアップされて、ダウンロードスピードが高速(2.5倍)になっているので、これから購入するのであれば、マーク2を購入すべきです。

サポートについてはMoravian社に直接メールします。すぐに返事が帰ってくるので満足しています。

ε-130DbとG3-16200との接続については、付属のキヤノン用のアダプタを使用すればバックフォーカスもバッチリな状態で利用することができます。しかし、私のカメラが1.9kgあるので、スケアリングが心配で、「ほしぞら工房」さんに接続用アダプタの作成を依頼しました。スケアリング調整機構付きで数万円だったと記憶してます。

上が鏡筒側の補正レンズにネジ込むテーパーアダプターと、下2つがカメラ側に装着する、スケアリング調整式アダプターとなります。

5つのフィルターを内臓できるモデルなので、AstorodonのLRGBとHaとO3フィルターを使い分けています。2インチです。高価なのですが性能面からAstrodon以外は選択できないでしょう。ゴーストとか発生したことありません。

赤道儀

現在は、iOptron社のCEM60ECを使っています。タカハシでいうとEMー200クラスの搭載量でしょうか。エンコーダー付きなので非常に精度がよく、オートガイドは10秒露出毎で使っています。

2度ほど不注意で故障させています。一度目はショートさせてしまってCPUが死亡。もう一回はUSB端子を折ってしまいました。両方ともiOptronのサイトから基盤をオーダーして、自分で交換しました。iOptronはそういった交換部品までを販売しているので非常に助かります。

ガイドシステム

ガイドカメラはQHY5L-II、ガイドカメラ用のレンズはKOWA LM100JCです。QHY5L-IIについては、ハングアップすることがたまにあるので取替を検討中です。

リモート観測所

現在は富士山の麓に仲間と一緒に建てた観測所に機材を設営してリモートで撮影をしております。ニッシンドームさんのスライディングルーフ(モータ開閉ユニット付き)です。モーター開閉などを遠隔コントローラーは仲間の一人に得意な方がいらっしゃるので自作していただいています!非常に助かってます!

よろしければ、サポートをお願いします!いただいたサポートは記事を書くための費用として使わせていただきます!