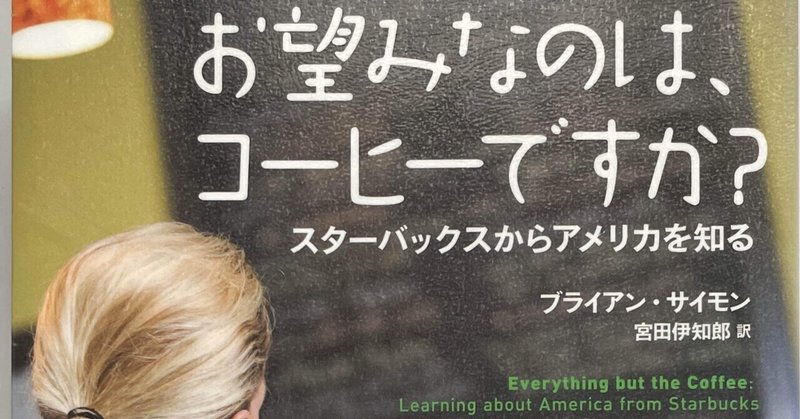

『お望みなのは、コーヒーですか?』

スターバックスからアメリカを知る

Everything but the coffee

Learning about America from Starbucks

著者:ブライアン・サイモン

訳者:宮田伊知郎

出版社: 岩波書店 2013.04.09発行

サイズ:19cm/295,46p

ISBN:978-4-00-025894-4

2000年問題の直前まで、シンガポールのオーチャードホール駅の近くのホテルに3ヶ月程滞在した事がある。オーチャード通りの奥まったところにスターバックスがあり、人々で賑わっていた。

喫煙者の私はタバコの匂いからコーヒーの香りを守るため禁煙にすると言う事に、なるほどねと思っていた。

しかし、ニコチン欲求を抑えるほどの魅力は感じられずスターバックスではなく少し離れた "The Coffee Bean"がお気に入りだった。

禁煙だけではなく、昔からスターバックスは少し苦手だ。

先日、『スターバックス』を読んでからスターバックスのことが気になってもう少し後に書かれた本を読んでみた。

創業者の一人であるジェリー・ボールドウィンは現状のアメリカにおける生産者と繋がりが見えない大量生産された冷凍、乾燥のパック詰などの食品に疑問をもっていた。

反体制のバイブル『全地球カタログ』より

すべてが、すべてにつながっている。

すべてが、どこかに行き着く。

すべてが、かならずなにかでできている。

そして、真正(オーセンティシティ)を追い求めてスターバックスを開業したと言われている。

1970年、ボールドウィンはシアトルへ引っ越し、 (中略) ポスト・ヒッピー系の二人の美食家と 出会った。2人ともじっとできないたちで、他人がやらない何かをする ことに生き甲斐を感じていた。とりわけ三人とも作り物(インオーセンティック)でまがい物のアメリカ文化に不満を抱いていた。

この理想がいまでも、スターバックスの基本理念になっている。

(実際にこの基本理念を実行しているかどうかは疑問が残るが。)

そして、ハワード・シュルツの出現によってスターバックスは巨大化を邁進してゆく。

真正なコーヒー、環境への積極的な取り組み、18世紀のカフェハウスが目指していたサードプレイスを目指して突き進んでゆく。

しかし、そこにある「サードプレイス」は本来の姿ではなかったようだ。

活気あふれる議論の場であるイギリスのコーヒーハウス、フランス革命の発端となったコーヒーハウスなどとは程遠いものがスターバックスである。

「一人を望むだけではなく、同じ様に一人でいたい多くの人に囲まれていたい人々のための場所」なのだ。

安心して一人で居られる場所を提供したと言う表現はアメリカならではの現象の様に思う。

そして「自分へのご褒美」と表現するちょっと高価でも、手の届く贅沢品を買うことで自分も、ちょっとハイソサエティの仲間入りができる感覚を人々に与え続けてほぼ全世界を征服してきた。

フェアトレードコーヒーの問題や、2007年のエチオピア商標権の闘争は人々に疑問を抱かせ、「スターバックスは真正で理想的ではなく、普通の巨大企業なのではないか」と。

その通りで、スターバックスは利益を追求する企業に過ぎないのである。熱狂的なファン達は裏切られたと悲しみスターバックスから離れた人も少なくない。

しかし、スターバックスは沢山の夢を見させてくれ、安心、安全を提供し続け、アメリカでのコーヒー文化に多大な貢献をしてきた。

本書の題名である「お望みなのは、コーヒーですか?」はスターバックスはコーヒーだけを提供する単なるカフェではなかったと言う様に受け取れる。

気軽に読める本だと思っていたが300頁を超え活字も小さく、2段組のボリュームがあったが、内容は濃くスターバックス派や反スターバックスの人にもぜひ読んでもらいたい一冊だ。

近所のスターバックスには買い物帰りの人が多く訪れていた。

その中で、ショーウィンドウに飾られたコーヒー豆の賞味期限は一年だった。これはコーヒーに対する真正さを持ち続けた企業ではなくなったことを意味しているように思える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?