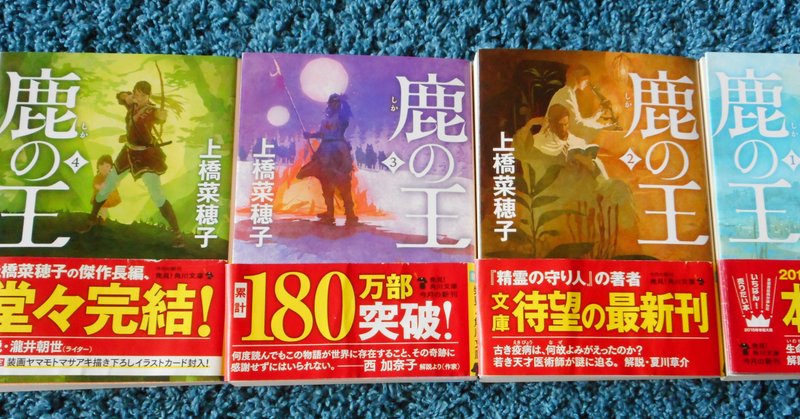

「鹿の王」上橋菜穂子 読書感想

ストーリー

飛鹿乗りの戦士団「独角」の頭ヴァンは東乎瑠帝国との戦いに敗れ、岩塩鉱に囚われ捕虜として過重労働を課せられる日々を送っていた。そんなある夜、不気味な犬の群れが岩塩鉱を襲い、謎の疫病が発生。奴隷も看守も岩塩鉱にいたすべての人が死滅する中、犬にかまれながらも生き延びたのはヴァンと炊事係の女の娘らしき幼子の二人。ヴァンはその幼子にユナと名前をつけ、共に岩塩鉱から逃走する。

一方、東乎瑠帝国の若き天才医師ホッサルは、岩塩鉱を訪れ、遺体を調査。その病は250年前に自らの故国オタワル王国を滅ぼした伝説の疫病「黒狼熱」であることに気付く。なぜ今になって疫病は蘇ったのか。その原因も治療法も見つからぬ中、岩塩鉱の惨事から生き延びた囚人がいると知る。その男が何かしら疫病の謎を解くカギを握っていると考え、ホッサルは東乎瑠帝国のオタワル領主、王幡候の次男、与多瑠の後ろ盾を得て、逃走した囚人に追っ手を放つ。その追っ手として選ばれたのが奴隷狩人の一族「モルファ」の頭マルジの娘サエ。

物語は幼子を連れて逃げるヴァン、パンデミックの阻止に奔走するホッサル、のW主人公形式に、狩人サエの視点を交互に織り交ぜながらスリリングに進行していく。

総評

かつて国を滅ぼしたほど猛威を振るった伝染病再発の謎と、その特効薬の開発に奔走する様を描き、重厚な医療ミステリーの要素が強いです。

文庫2巻の解説をされた医師の夏川さんは

「膨大な医学の知識に裏打ちされた現代免疫学の形態はほとんどそのままの形」

と評していますが、医療知識を、おそらく膨大な資料を読み解き、たくさんの取材を重ね、ごまかしなく真摯に描いている様には頭が下がります。

ファンタジー作品という形式であるのだから、現実にはあり得ない、超常現象的な事を、

‟物語の世界観の中の常識“として描いてもいいところでしょうが、上橋さんは決してそういう描き方をしません。そこが好きです。

反面、本作はエンターテイメントとしては「獣の奏者」などと比較すると躍動感にかけ、若干難解な印象でした。

ただ何といっても

歴代の作品のすべてに通じる上橋さんの真骨頂ともいうべき魅力は、本作も健在で、

総評としては、たくさんの事が心に残る、十分に満足できる、素敵な作品でした。

上橋さんの作品の魅力の真骨頂とは

主人公たちが真摯に、地道に相手の声に耳を傾けようとするところにあると思います。

特に声なき者やと言葉の通じない動物などに対しての向き合い方。

例えば、本作で言えば

狩人のサエは、

岩床に頬をつけるようにして、ごく低い位置から床の上をながめ

追跡する、今はそこにいない相手のわずかな痕跡から、行動心理を量ろうとします。

飛鹿乗りのヴァンは

長い年月をかけて鹿と寄り添い少しずつ絆を深めていきます。

医師ホッサルは、病巣と真摯に向き合い、地道な試行錯誤を繰りかえし、疫病の原因究明と、拡散防止に奔走します。

上橋さんの作品は、架空の異世界を舞台に描かれるので、ファンタジー作品に分類されているようですが、既存のファンタジー作品によくあるような魔法や超能力は一切出てきません。現代の、普通の人間でもやろうと思えばできる方法で、しかし、そう簡単に誰もがやろうとしない方法で、真摯な姿勢と地道な努力で少しずつコミュニケーションを深めていく、主人公の姿に胸を打たれます。

前作「獣の奏者」はドラゴン使いの少女エリンが主人公の話ですが、

まるで日本の小学生のウサギの飼育係のように、毎日ドラゴンの檻に寄り添い、

その微小な動きを観察しながら、長い時間をかけ少しづつ意思疎通ができるようになっていきます。

そんな登場人物たちが素敵なんです。

僕なんかはどうしても、自分の気持ちや考えをどう伝えるか、という事ばかりに腐心して、人の声を聴かないことが多い気がします。

「ああオレも、人の声にちゃんと耳を傾けなきゃいかんなあ」

と思ったりしたのでした。

もう一つの魅力は、物事の善悪や価値観を一つに断定しないところです。

主人公たちは、常に迷い、揺れながら模索し、物事の表と裏を見つめる視線があります。

例えば

この物語の世界では、オタワル医術と清心教医術という2つの医療術式があります。

簡単にいえばオタワル=西洋医学、清心教=東洋医学のようなものです。

主人公ホッサルはオタワル医術師ですが、

清心教医学が東乎瑠帝国の司祭医(政府公認医術師みたいなもの)で

オタワル医術はどちらかといえば邪教とされています。

日本の時代背景に当てはめると、江戸末期から明治にかけてぐらいの文明背景で、そのころは東洋医学が主流だったような事、と考えれば分かりやすいのではないでしょうか。

それとも微妙に違うのですが・・・。

清心教医術の理念は司祭医長の呂那がこう語っています

「私どもが救いたいと願っておりますのは、命ではございません」

「私どもが救いたいと願っておりますのは、魂でござりまする」

「命あるものはみな、いずれ必ず死にまする。大切なのは、与えられた命をいかに生きるかであって、長短ではござりませぬ。穢れた身で長らえるより、清らかな心で安らかに全うできるよう、私共司祭医は微力を尽くしているのでござりまする」

対して

オタワル医術師の理念はホッサルの祖父リムエッルがこう語っています。

「司祭医は人が病で死ぬことを、はなから諦めてしまっている。清心教が持ち出す神の道理というのは、そのあきらめを、患者と身内に納得させ、自らの無力を納得するために生み出した究極の理屈だ」

「我らは、あきらめない。決して。そして、患者にもあきらめさせぬ。決して。病は、患者一人の問題とは限らない。感染症の場合は、あきらめて治療を拒んだ者がいることで、ほかの人々に病を広げてしまう可能性があるのだからな」

この二つの医術師は、真っ向対立しています。

しかし、こうして並べてみるとどちらも一理あると思わせられます。

ただ、主人公はホッサルで、彼があきらめずに病の究明に奔走する姿が描かれていくわけですし、現代医療の考え方にも近いオタワル医術に、我々読者は、どちらかといえば傾倒して読み進めていくのではないでしょうか。

そんな折、ホッサルが懸命に治療を続けていた鷹匠が亡くなります。

伝染病であったため、妻と娘たちは近寄ることすらできず、泣き崩れます。

治療に手を尽くしつつも及ばなかった、ホッサルの妻ミラルは深くため息をつき、定型的なお悔やみを言い、静かに頭を垂れます。

そこへ清心教医術師の真那がやってきて妻子に声をかけます。

そのシーン抜粋します

───

「苦しい最期であられましたが、天の神はあの苦しみを見ておられました。いま、神はその御手に御夫君を抱き、よく頑張った、よく生きた、とお認めになって、天上での安らぎへと導いておられます」

「おつらいでしょう、しかし、頑張って、よく生きてください。神はみておられます。神に与えられた、この地上でのいっときの生、見事に遂げれば、やがて、天上にて、御夫君と、いま一度抱き合うときが訪れます。それまでの辛抱です。どうか、よく生きてください」

妻子が声をあげて泣き始めた。その泣き声は、しかし、さっきまでとは違う、どこか、解き放たれたような、ほっとしたものを感じさせる泣き方だった。

マコウカンはわずかに腰をかがめて妻子を慰めている真那を見ながら、

人の力では及ばぬところへ来たときは、司祭医の方が、人を救えるのかもしれない。

と、そんな思いが、ふと心によぎった。

───

上橋さんが、ホッサルの味方になっている我々読者に、

「本当にそれでいいの?」

と、問いかけてくるようでした。

そういう問いかけは、私たちの人生においても必要だなあ、と思うのです。

「鹿の王」について

ヴァンはこう語ります

「飛鹿の群れの中には、群れが危機に陥ったとき、己の命を張って群れを逃がす鹿が現れるのです。群れの長ではなく、かつては頑健であった牡で、いまはもう盛りを過ぎ、しかし、なお敵と戦う力を充分に残しているようなものが、そういうことをします。私たちは、こういう鹿を選び「鹿の王」と呼んでいます。群れを支配する者、という意味ではなく、本当の意味で群れの存続を支える尊むべき者として」

飛鹿乗りたちの「王」に対する概念。カッコいいじゃねえか。

と思わせられるのですが

ヴァンの父親は、

「そういう鹿のことを、呑気に「鹿の王」だのなんだのと持ち上げて話すのを聞くたびに、おれは反吐がでそうになるのだ。弱い者は食い殺されるこの世の中で、そういうやつがいるから、生き延びる命もある。助けられたものが、そいつに感謝するのは当たり前だが、そういうやつを、群れをたすける王だのなんだのと持ち上げる気持ちの裏にあるものが、おれは大嫌いなのだ」

といいます。

なにか一つの正解が浮かび上がってくると、すぐさま正反対の考えをぶつけて、本当にそれでいいの?と問いかける姿勢・・・。

おかしいんじゃない?バカじゃない?狂ってるよ。

と思ってる相手を、本当にそうかな?と理解しようとする姿勢・・・。

上橋さん自身がそういう人なのだと思います。

僕もそういう人でありたいと思いました。

2017・10・8