地図で見る! シン・世界史概観(後編)

〇大西洋時代その二

南北アメリカ大陸との航海を行っていたヨーロッパ人たちだったが、彼らは同時にアジアへも進出していた。ヨーロッパからアフリカ大陸沿いに大西洋を南下し、喜望峰を通りインド洋へ入るというルートを使って、東方との活発な交易を行ったのだ。

遠洋航海には中継地点が必要になる。そこでヨーロッパ人たちは、アフリカ大陸やインド、東南アジアの沿岸に「植民地」という名の拠点を建設し始めた。

植民地は、当初はアジア各地を支配していた強大な帝国(ムガール帝国や明清帝国など)の目の届かない、辺境の地に築かれた。この時点でのヨーロッパは、インドや中国に到底及びもしない、貧弱な力しか持っていなかったからだ。

しかし、新大陸とアジアからの富によって、ヨーロッパは徐々に豊かさを手に入れていく。同時に、度重なる戦争を経験して軍事的にも強大になっていく。一方のアジアは、ヨーロッパ経由で入って来た新大陸の銀によって好景気に沸いてはいたものの、社会的停滞は否めなかった。

こうしてヨーロッパとアジアの力関係は少しずつ逆転していった。ヨーロッパ勢力がアジアの大帝国に対して優位に立つという前代未聞の時代が到来しようとしていたのだ。

スペイン、ポルトガル、オランダ、そしてイギリス、フランス。これらの西欧諸国は強大な軍事力(特に火力と海軍力)を活かして、植民地を少しずつ拡大させていき、アジアの老大国を侵食していった。「西欧列強」の誕生である。

また、これとは違う方面から新たな列強も現れる。ロシア帝国だ。ロシアは東ヨーロッパから東へ東へ、その領土を拡大させていき、極東にまで到達した。ちょうどイスラーム圏と中国圏の真北の全てをその支配領域に押さえた形となる。ロシアも西欧諸国と同じくアジアの富を欲していたので、ユーラシア大陸を南下し始める。イスラーム圏と中国圏の北端を侵し始めたのだ。

これに危機感を募らせたのは、西欧列強、特にイギリスである。北からアジア目がけて南下する大陸国家のロシア。南からアジア目がけて北上する海洋国家のイギリス。この対照的な二国間の激しい対立と攻防は「グレート・ゲーム」と呼ばれる。

そんな中、西欧とロシアの他にも、またもや新たな列強が現れた。日本である。この国もかつては西欧と同じようにシルクロードの外れに位置する、辺境の貧しい地域だったが、近代に入って急に覚醒、富国強兵化を急速に押し進めて列強の仲間入りを果たす。

※南下するロシアを抑え込むために、イギリスが日露戦争時の日本に援助を行ったのは余りに有名な話だ。

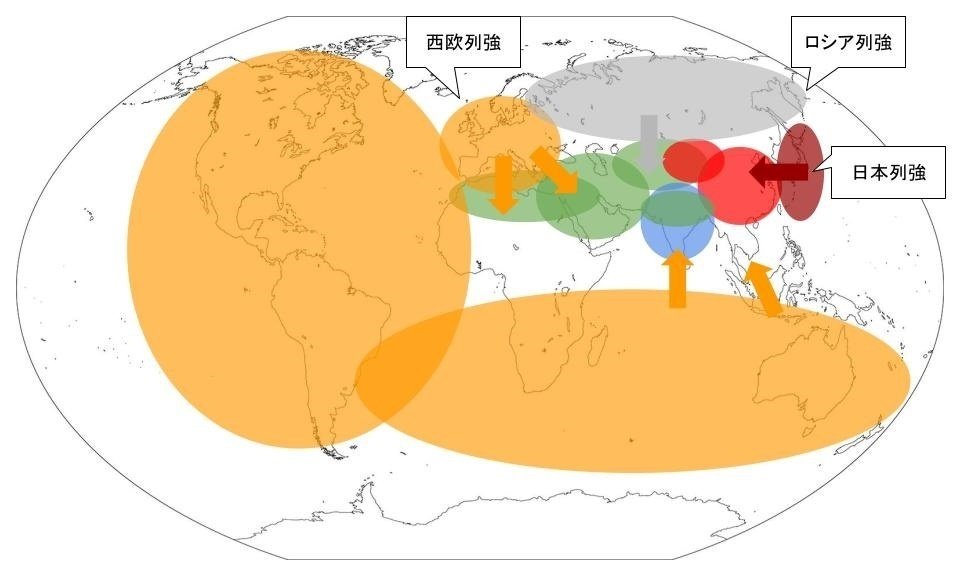

以上の世界情勢を地図に表すと、以下のようになる。

イスラーム圏、インド圏、中国圏という近世までの三大先進文明圏が、東西南北の四方位から列強に包囲されているのが分かるだろう。東からは日本列強(小豆色)が中国圏へ侵食し、西からは西欧列強(橙色)がイスラーム圏へ侵食し、南からは西欧列強(橙色)が中国圏、東南アジア圏、インド圏へ侵食し、北からはロシア列強(灰色)が中央アジア圏へ侵食している。

近代の「帝国主義」とは、列強による「アフロ・ユーラシア大陸包囲網」でもあったのだ。

さて、このようにしてアジアを支配し、アジアの富を収奪した列強国たちだったが、それによって彼らの世界が安定したのかというと、答えは「否」である。近世の新大陸発見から続く熾烈な競争はとどまることを知らず、ヨーロッパは依然として不安定な状態が続いていた。様々な近代的システムが誕生したにも関わらず、社会はまったく統合されなかったのだ。

その果てに起こったのが、二度の世界大戦であった。

〇大西洋時代のその先へ

第一次世界大戦と第二次世界大戦によって西欧列強、特にイギリスとフランスは完全なまでに荒廃し、その力を大きく失った。戦後、この二国にはもう植民地を支配するだけの余力は残っていなかった。こうしてアジア、アフリカ諸国は西欧の支配を脱して、独立を取り戻す。

英仏の二国に代わって力を得たのは、アメリカ合衆国であった。大英帝国の後継国家であるこの国は、ロシア帝国の後継国家であるソビエト連邦と「第二次グレート・ゲーム(冷戦)」を繰り広げることとなる。

北からアジア目がけて南下する大陸国家にして共産主義国家ソ連。南からアジア目がけて北上する海洋国家にして資本主義国家アメリカ。これはロシア帝国と大英帝国の対立時とまったく同じ構図である。朝鮮半島、ベトナム、中東地域は、この対立の係争地となり、激しい被害を被った。

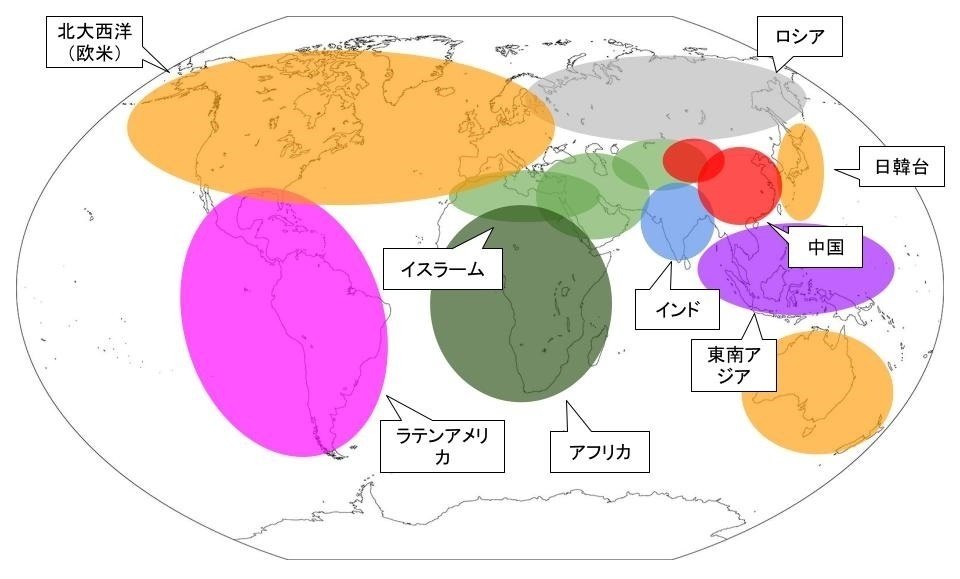

そんな冷戦もソ連崩壊に伴い、四十年ほどで終わりを迎える。西側と東側に分断されていた時代も終わり、世界は21世紀に至る。地図にすると以下のよう。

世界6の地図と見比べると、かつて巨大だった橙色の領域が著しく縮小しているのが分かるだろう。今や北大西洋の周縁部(北アメリカ、ヨーロッパ)と、オセアニアの一部(オーストラリア、ニュージーランド)と、極東の一部(日本、韓国、台湾)だけになってしまった。

※第二次世界大戦にて日本が敗れた結果、極東はアメリカ合衆国の支配域となった。

これらの国々はまとめて「西側先進国」と呼ばれる。20世紀後半までは、近代帝国主義時代の遺産によって、経済的、軍事的、政治的に世界全体に影響力を与えてはいたものの、21世紀前半となった現在では、その力は年々衰えている。

一方で、冷戦末期ごろから急速に成長を遂げているのが、上の世界7の地図で橙色以外の色で塗られた地域である。中国、インド、中東、中央アジア、ロシア、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジア、これらの国々はまとめて「新興国」と呼ばれる。

しかし、ここまで本文を読んで頂いた方ならお分かりの通り、先進国と新興国という呼び方は、実は正確ではない。歴史上の大半の期間において、人類文明の最先端を突き進んでいたのは、今「新興国」と呼ばれている地域だったからだ。一方、その進んだ文明を後ろから追いかけ、その豊かさを追い求めていたのが、今「先進国」と呼ばれている地域だ。

近代とは「貧国と富国」「弱国と強国」「辺境と中心」そして「後進国と先進国」が綺麗に入れ替わっていたという、実に変な時代だった。「大西洋時代」の終焉が近い今、前近代を見直し、近代を総括し、その先の時代がどんなものになるかを楽しみにしながら生きてみるのも一興だろう。

参考:

ピーター・フランコパン「シルクロード全史(上)」

ピーター・フランコパン「シルクロード全史(下)」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?