利己と利他、どちらがよりしあわせか_100日後にZINEをつくる、51日目

気のおけない友人と「結局、嫌われる勇気を発動して自分の幸福を追求することが一番幸せになれるのかもね」という話をしていた。

しかし自分にとって大切な存在ができたときに「自分だけが幸福を追求すること」は果たして幸せなんだろうか。という問いを抱えたまま夜の家事タイムに突入。

食器を洗いながらぼやぼや長女に尋ねてみる。

ねえねえ、「自分の幸せを100にすることに集中する家族」と「みんなが妥協したり譲歩しあって50の幸せを保つ家族」どっちが幸せ?

うーん、と悩んだのち彼女の答えは「50の方、かな」。

でもさ、たとえばうちは5人家族だから、みんなが100でいたら幸せの総量が500になるでしょ。50ずつだと250でしょ。みんなが100でいる家庭の方が幸せなんじゃない?

「えー、うーん・・・でも、それちがうよ」

以下、彼女の話に耳を傾けよう。

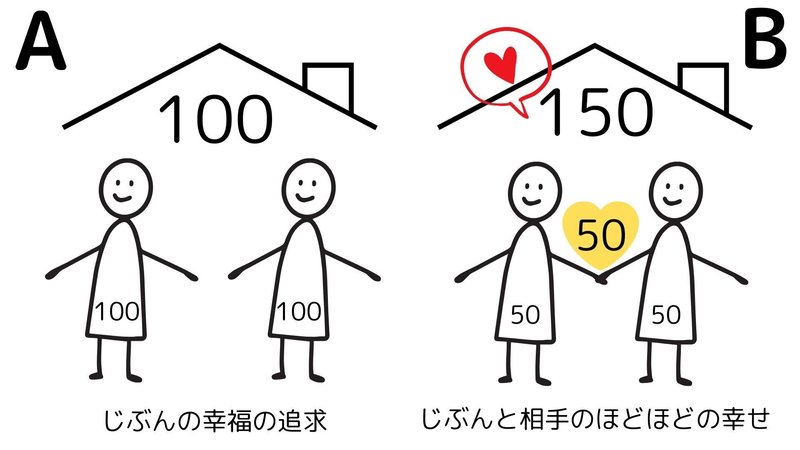

ここにA【じぶんの幸福の追求をがんばる家】とB【じぶんと相手のほどほどの幸せを保つ家】がある。

AとBの幸せ総量をくらべてみる。

Aの幸せ100+100=200、Bの幸せ50+50=100。

やっぱりAの家の方が幸せじゃないか。

しかし、長女いわく「違う」。

幸せの計算はこうならない。

なんで?なんで?と彼女に話を促す。

Bには、「お互いへの思いやり」という幸せが発生する。

お互いが相手に差し出した「50」は、消えるのではなくて、一緒に抱えているもの。(彼女はこれを「かさなり」と表現してたけど、わたしは「一緒に抱える」をイメージする)

Aは「じぶんの幸福」にしか興味がないので、相手が0でも100でもじぶんの最大幸福はつねに100だ。

つまり、こうなる。

おー!たしかにAとBの幸せは逆転した。

「だから、うちも各自が100を目指したら100にしかならないけど、みんな50なら250の幸せだってことだよ」

なるほど!確かに。

でも性格の悪い疑問も浮かんでくる。

みんな50相手に差し出してるのに10しか差し出さない人は、ずるくない?

「んー、まあ、10しか出さない人は10しか重ならない(共有できない)から、幸せも少なくなるんじゃない?」

90(じぶんで追及する幸福)+10(相手へのおもいやり)+50(相手がじぶんで満たす幸福)-40(相手の満たされない気持ち)=110

なな!な!る!ほ!ど!!

満たされていない人の心がマイナスされるって公式ね。

そうか、利他ってこのメカニズムでじぶんを満たすのか。

じぶんが0になってしまった時にAを待っているのは絶望。

Bが絶望に直面した時は誰かと抱えている思いやりが希望になる。

もちろん、他者と自分に境界をつくることは最重要だ。

しかし、そこから勇気をもって手をつなぐこと。

それも「幸福」なのかも。

利己より利他に生きる方が幸せって話ではない。

つながりのために自分を差し出しすぎて、0を超えてマイナスになる場合は多くある。

相手と自分の「ほどほど」の幸せが一致することの方が少ないから、家族は傷つき合いながら「ほどほど」のチューニングをしてなんとかやっていく。

チューニングがむずかしい場合は、つながりを断ち切ることも勇気だ。

その時に「嫌われる勇気」が必要になるし、勇気をもって利己をつかまなくてはいけない場面もある。

哲学に年齢は関係ないってことを体現してる子どもの存在はわたしの大きな希望。

誰かとつながることは、めんどくさいし、大変だし、見たくない自分に気づかされて打ちのめされることもたくさんある。

でも、このままならなさこそ人間の面白さであって、結局わたしは、甘い、辛いではなくて、何十種類もの野生のスパイスが入ったカレーがたべたいとおもって生きている。

アドラーさん、あなたの教えてくれた「嫌われる勇気」ではない勇気を使って幸せになる方法もあるみたいですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?