藤沢周『世阿弥最後の花』/鎌田東二『世阿弥/身心変容技法の思想』

☆mediopos-2520 2021.10.10

世阿弥は七十歳を過ぎ

奥義相伝を授けた元雅を喪い

その二年後佐渡へ流される

(八十一歳で亡くなるが

佐渡で亡くなったか

帰洛できたかは明かではないという)

藤沢周の『世阿弥最後の花』は

その佐渡での世阿弥を描いたものだ

世阿弥は元雅を喪ったことで

「元雅口伝の秘伝」である『却来花』を

「後代の形見」として記し残したが

その「形見」ともなる奥義は

「無用の事をせぬと知る心」と

「却来風」であるという

藤沢周『世阿弥最後の花』から

引用しているのは

その「却来風」とも呼ばれる「風」位としての

「せぬ所」「せぬ隙」を描いたところである

それは「望却来、却来不急」と説明される

「望まないということ。望んで望まない。

急いで急がない。求めて求めない。探して探さない」こと

禅の公案のごとく「逆理の即のままでいること」

「せぬ」ということは「しない」ことではない

外からみれば何もしていないかのように見えるが

むしろ「心をつなぎ」

すべての身体能力や作法を

「一心」で繋いでいる事態であり

鈴木大拙のいう「即非の論理」でもある

それは「間」であり

形の見えない「中心」であり

止まっているように見えるが

高速で回転している独楽のようなものである

人間にとって

花が咲き月が光るように

「ただある」ということ

「せぬ所」にいること

「無心」であることはむずかしい

人間は自我を行使し

「する」ことでみずからを表現しようとするが

それはある意味で自我の病でもある

承認欲求もその病のひとつ

人間が「無心」にまで至るには

あらゆる「有心」「自力」を尽くさねばならないが

その極北にあるのは

絶対的なものにみずからを委ねる他力であり

「せぬ所」「せぬ隙」である

世阿弥が生涯の最後に至ったのは

その「せぬ隙」にみずからを置く

不断の「無心」だったのだろうが

それはおそらくすべての人間にとって

歩む必要のある道であり

それそのものが「花」でもあるのだろう

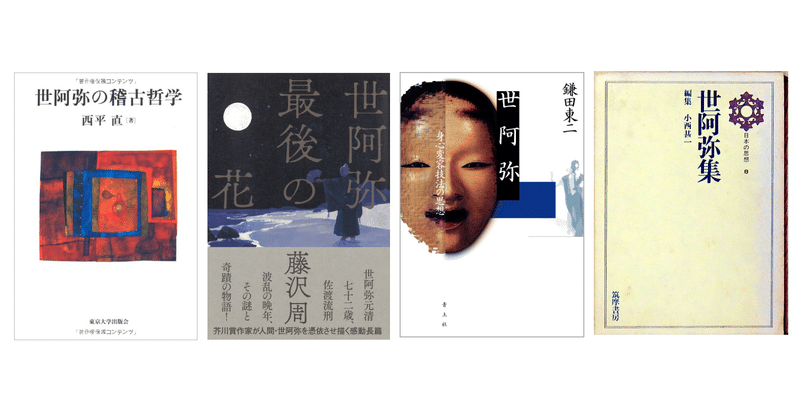

■藤沢周『世阿弥最後の花』(河出書房新社 2021/6)

■鎌田東二『世阿弥/身心変容技法の思想』(青土社 2016/3)

■小西甚一 編集『日本の思想〈第8〉世阿弥集』 (筑摩書房 1970/7)

■西平直『世阿弥の稽古哲学』(東京大学出版会 2009/11)

(藤沢周『世阿弥最後の花』より)

「月や花は、輝こうとも、喜ばせようとも思うてはいない。ただ、光り、ただ、咲く。ただ、欠け、ただ、萎れる。人だけは、この心なるものがあるゆえに障礙となって、邪魔をする。いかに、このうまく舞おうとする己れを、無にするか・・・・・・。

−−−−せぬ所と申すは、その隙(ひま)なり。このせぬ隙はなにとて面白きぞと見る所、是は、油断なく心をつなぐ性根也。舞を舞ひ止む隙、音曲を謡ひ止む所、その外、言葉、物まね、あらゆる品々の隙々に、心を捨てずして、用心を持つ内心也。この内心の感、外に匂ひて面白きなり。

『花鏡』で、私は舞歌の肝として、せぬ所、すなわち、態(わざ)と態との間の空隙こそが大事だと書いた。何もしない、ただ立っている、ただ静かにしている。その時こそ、心を捨てずに集中し、すべてをつなぐ張り詰めが肝心であり、それが自ずと外に表れて、面白いものになるのだ、と。

だが、まだそれでは足りぬ。月にも花にも到底かなうまい。何もしない、ということをしようとしている心、があるからである。

−−−−かやうなれども、此内心ありと、よそに見えては悪かるばし。もし見えば、それは態になるべし。せぬにてはあるべからず。無心の位にて、我が心をわれにも隠す安心にて、せぬ隙の前後を綰(つな)ぐべし。是即、万能を一心に綰ぐ感力成。

せぬ所を面白くしようと、すべてに用心し、張り詰めている内心が、外に表れては、操り人形の糸が見えるようなものである。いかに、見事な舞歌であれ、その内心が漏れてしもうたら、それは単なる態。自らのさような心をも、己れにも隠しながら、何もしないということをつないでいかねばならぬ。森羅万象の一つ一つと己れが同じうなって、もはや一心、我が万象であり、万象が我であり、それすらも分からぬままに、ただあるということ・・・・・・。」

(鎌田東二『世阿弥/身心変容技法の思想』より)

「七十歳を過ぎてすべての奥義相伝を嫡男元雅に授け、もう死ぬのを待つばかりであった世阿弥は、思いもかけず、自分より先に息子元雅を喪い、自分の芸流が絶え、一座も破滅してしまったと悲嘆に暮れている。

(・・・)やむなく「元雅口伝の秘伝」であるこの一書(『却来花』)を「後代の形見」として記し残し置くと言う。

その「形見」ともなる奥義とは、「無用の事をせぬと知る心」と「却来風」であるという。無用のことはしない。これが「能の得法」、すなわち悟りであるという。これは初期『風姿花伝』「第一 年来稽古条々」の「五十有余」に記された芸境の「せぬならでは手立てあるまじ」の境位を、中期の代表作『花鏡』の「せぬ所が面白き」を経て、さらに徹底深化させたものである。」

「「せぬ」ということは、単に「しない」ことではない。気を抜かず、油断なく「心をつなぎ」、すべての身体能力や作法を「一心」で繋いでいる事態である。最大限にはたらいていて、外見的には何もしていないように見える。百%フル活動していて、〇%のように見える完全矛盾の融合態。卜部兼友が『神道秘説』の中で、「神道の玄旨とは、円満虚無霊性」と極言したこととも共通する即非の論理(鈴木大拙」である。そこでは、「無心」は「一心」と成り、「一心」という「有心」は「無心」である。

このような禅的パラドックスの言説の中で、『花鏡』の有名な対象化されない無差別的全体知としての「離見の見」も成立する。

このような「せぬ所」とか「無用の事をせぬ」とかの境位が、「却来風」とも呼ばれる「風」位である。そしてこの「却来風の曲」は「無上妙体の秘伝」、「口外なき秘曲」で、元雅ただ一人の相伝であったが、早世したゆえ「紙墨」に載せておくという。「却来風」とは、「望却来、却来不急」と説明される。「却来」を望んで、「却来」を急がない。つまり、望まないということ。望んで望まない。急いで急がない。求めて求めない。探して探さない。そのようなダブルバインドな逆理の即のままでいること。

このような禅の公案のような事理を、「無上妙体の秘伝」として書き記しておくのだから、世阿弥の執念も半端なものではなかった。

永享六年(一四三四)、世阿弥は佐渡に流罪になる。その二年後の永享八年『金島書』が書かれた。

これは、興福寺の薪能を思い作った小謡に七篇の小謡を添えたもので、この七篇の小謡「若州」「海路」「配所」「時鳥」「泉」「十社」「北山」は、永享六年の離京から泉に転居するまでの事跡を題材としているのだが、その詠のトーンは悲嘆よりも法楽に満ちているように言える。流罪という否応ない境遇であるにもかかわらず、自らの境遇と環境を楽しんでいる様子が窺え、透明感と明澄さに貫かれている。その詠は、目前の情景を刻み、記録文学のようである。「初心忘るべからず」の「却来」であるかのように。」

妄執のような執着が消え、「金島」の景色の中に透明に昇華されているかのようでもある。まぎれもなくこれは、世阿弥が描いた終末の風景であるが、実は新たな時の始まりと再生を意味しているかのようである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?