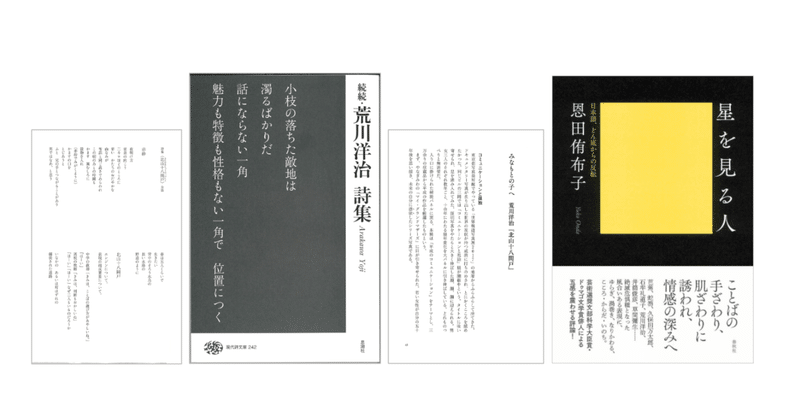

恩田侑布子『星を見る人 日本語、どん底からの反転』/『続続・荒川洋治詩集』

☆mediopos3223 2023.9.14

『渾沌の恋人(ラマン)』に続く

(mediopos2786(2022.7.4)でとりあげている)

恩田侑布子の評論集から

荒川洋治の詩について

さらに荒川洋治の示唆する詩と散文について

俳人でもある恩田侑布子は

「記号と同等の「情報」になり下がりつつある」

日本語について深く危惧している

井筒俊彦の『意識と本質』について

とりあげている章もあるが

言語は現代において

生成AIに象徴されるように

ますます記号的で「水平的」なコミュニケーション

へと向かっている感は否定できない

「ゲームとスマホ漬けで読解力は衰弱し、

語彙のまずしさは認識をがさつにする」

それゆえに「現代詩は凍え」

「文学評論は瀕死となり」

「俳句は名句も駄句も味噌クソ一緒」となる

「書きたい」「表現したい」という人が

少ないわけではないけれど

それらのほとんどがおそらくは

きわめて「水平的」であり

井筒俊彦の言葉でいえば

「形而上学的な深みを欠いた」

「実存的意味のないあだ事」でしかない

そんななか現代詩のなかで

荒川洋治という詩人は

「意味の伝達性を第一義」としたような

「水平」的な言葉から

「ぬきさしならぬことばの質感と官能性によって」

「記された言語をつねに遡源しようと」し

「意味以前の共通の地下水脈で

万人につながろうとする」

いわば「垂直」な言葉へと

未踏の旅を続けているように見える

ここでとりあげられているのは

主に『北山十八間戸』(二〇一六)の

「北山十八間戸」という詩についてだが

恩田氏はその詩を

「近現代史におけるしずかな事件」であるという

ここではその詩を具体的にご紹介はできないが

「荒川の詩の大地は積年の落葉が堆積する森を

朧夜の雲が踏んでゆくよう。

この世に傷んで、誰にも振り返られない生にみちる。

それは告発の高い声をもたない。

作者自身がぬかるみを引き受けることで生まれた、

丸ごとの「をこ」と「あはれ」のつぶやきの詩である」

という

そうした荒川洋治の基本的な姿勢については

その「詩」と「散文」の言葉の差異

についての視点が興味深い

その差異は簡単に説明できるものではないが

「散文は、多くの人に、

伝わるようにと念じて書く」ため

「読む人のために、作者個人の知覚をおさえこむ」

「個人の認識をまげて。散文はできあがる」

散文は「理路整然としているから

「正しい」ものであるように思われているが、

散文が本質的に異常な因子をかかえていることを

知っておく必要がある」

それに対して

「詩には、それがたとえ「異常」とみえるものでも、

そう感じた人が確実にそこにいる」

「個人の事実に即したものである」のだという

また「詩は、そのことばで表現した人が、

たしかに存在する」が

「散文では、そのような人が

ひとりも存在しないこともある」

「いなくても、いるように書くのが散文なのだ。

それが習慣であり決まりなのだ」ともいう

とても重要な示唆である

散文に意味がないというのではない

散文には散文にしかできない働きがある

しかしそれはまさに「水平」的であり

その言葉を発する人はそこにいなくてもいい

科学の言葉がまさにそうだ

だからこそ客観性を装うことも可能である

しかしほんらい言葉は

その深みから訪れるものであり

それはそれを発する人がたしかにそこにいる

そんな言葉の水脈へ

そして淵源へと

私たちを誘い目覚めさせてくれるのが

詩の言葉であるともいえる

そんな言葉がいまや

「水平」の意味と使用だけで

ゲームのように戯れるばかり

人間もまたそんな言葉のように

「水平」だけを生きる存在として

機械のいちぶになってしまいかねない

言葉よ

いったいどこへゆく

■恩田侑布子『星を見る人/日本語、どん底からの反転』(春秋社 2023/9)

■『続続・荒川洋治詩集』(現代詩文庫242巻 思潮社 2019/6)

(恩田侑布子『星を見る人』〜「序 星を見る人」より)

「 単純率直に申しますと、形而上学的な深みを欠いた水平的言語コミュニケーションは、禅に言わせれば実存的意味のないあだ事であります。

X章で詳述する井筒俊彦『意識と本質』にある言葉である。あだ事、フェイクこそ旨味になる時代である。話題のチャットGPTに代表される生成AIは膨大なデータから確率論によって、最適解の単語を次々につないでゆく。それは大海の表面の「はりぼて」にすぎない。規格品の実用文はスピーディーに難なく作れるが、そこに想像力のダイナミズムが働くことはない。横紙破りはあらわれないのだ。なぜならモーツアルトの『魔笛』も、北斎の『富嶽三十六景』も、ピカソの『ゲルニカ』も、すべての芸術は人間の足元の苦悩と感動と、形而上の憧憬とを往還する葛藤のなかからしか生まれようがないものだから。

(・・・)

この国では、何事も旧態依然で、世界底辺に貼り付いた男女格差が正直に少子社会を招来した。これは日本の女性一人ひとるのしずかな反乱である。不測する労働力はもはや高齢化社会を支えきれない。原発事故は未来世代に莫大な負担を強いる。ゲームとスマホ漬けで読解力は衰弱し、語彙のまずしさは認識をがさつにする。視野と感情は断片化し、現代詩は凍える。文学評論は瀕死となり、俳句は名句も駄句も味噌クソ一緒。バラエティ番組のオモチャの太鼓だけが音高い。

日の丸に日本はない。日本語のゆたかな語彙のなかに日本はある。その日本が痩せ細ってゆく。情報社会の奔流のなかで、言葉は陰翳をなくし、記号と同等の「情報」になり下がりつつある。

かつて文学は匂い立つものであった。」

(恩田侑布子『星を見る人』〜「Ⅱ 被膜と「興」 草間彌生と荒川洋治」より)

「荒川洋治は、若くして達成したことばの才気を、中期の詩集群ではことさらやつし、やわらかな諧謔に包んだ。詩集『北山十八間戸』は、ことばのつや消しにはげんだ歳月のはてに、うちがわからぼおおっと火がともるような六十代の作である。」

「詩歌は散文とちがって、意味の伝達性を第一義としていない。ぬきさしならぬことばの質感と官能性によって、詩は記された言語をつねに遡源しようとする。全人的な「垂鉛」の深みからゆらぎ出ることばは、意味以前の共通の地下水脈で万人につながろうとする。

(・・・)

ことばと現実が肉離れした時代にあって、垂鉛からもどってくるはるかな道のりにしか詩歌の往還は実現しない。グローバル・情報社会というまことしやかにしてイミテーションの「永遠の生」があふれるなかで、死と隣り合う有限の生の深みをさぐる。効率主義にかえりみられることのない深さこそ遼遠である。」

(恩田侑布子『星を見る人』〜「みなもとの子へ 荒川洋治『北山十八間戸』」より)

「東京都写真美術館でやっている「世界報道写真展2017」の地階かたふらふらして出てきた。

(・・・)

どの写真も何かが欠落している。地階の報道写真に刻まれた世界の無慚な叫びはどこになかった。だが、この鳥肌の立つ寒さはなんなのだろう。会場には撮影者と被写体が織りなすはずの、この「いま」を感じさせるぬくもりがどこにもなかった。すっぽりと現在が抜け落ちているのだ。そうか。コミュニケーションのないところには、はなから孤独さえ、存在しないのだ。現代は「現在」を表現できない時代なのだ。

こうした平成の末期に荒川洋治の詩集『北山十八間戸』は登場した。

大量虐殺と原爆の前世紀から人類は何一つ学び得なかったかのように、今世紀も憎悪と殺戮の嵐のなかである。日本も戦争に向かった着々と準備をすすめている。三・一一では無辜のものが何のこころの用意もなく津波に呑まれ、放射能に追われて、いまだに多くの人が「実家」を奪われている日本。十万年先まで核のゴミを未来の子どもたちに押し付ける日本。すべてを怺えて『北山十八間戸』は顕れた。

それは、やわらかな地平をかかえこんだ詩集である。読むほどに謎めいた雪洞のうちへうちへと誘われてゆく。荒川の詩の大地は積年の落葉が堆積する森を朧夜の雲が踏んでゆくよう。この世に傷んで、誰にも振り返られない生にみちる。それは告発の高い声をもたない。作者自身がぬかるみを引き受けることで生まれた、丸ごとの「をこ」と「あはれ」のつぶやきの詩である。

詩集タイトルとなった「北山十八間戸」は近現代史におけるしずかな事件であろう。「赤江川原」は読後がこわい。これから好きな川原を歩くたびに幻影の髪がちらめきそうだ。「東京から白い船が出ていく」は現在である。純情と傍観と虐待と増上慢の感情が絵巻のようにあらわれ、四聯目の村の子ども三人が木に腰かける描写はどんな現代美術さえ凌駕しそうだ。わたしたちは詩の行間において、無垢のこどもの感情と、素肌を接するのである。」

「詩を「人間のコミュニケーションの手段のもっともデリケートな部分」とした辻井喬の慧眼は、荒川の新しさを時間表現に見出していた。

時間が、過去から未来に向かってひとつの直線のように流れていると思っている人にとっては、荒川洋治の作品がきわめて難解になるのは当然です。今の「時間」は、垂直にも斜めにも、あるいは渦を巻いたりしながら進んでいるといえます。(辻井喬『詩が生まれるとき』講談社、一九九四年)

辻井に共感し付け加えたいのは、直線でもリニアでもない荒川の「時間」は、じつは日本文化の古くからの伝統でもあり、親しみ深い感触としてさまざまな表現形態を彩ってきたことである。どこに、古くは仏教美術に、平安末以降は絵巻や屏風絵に、たとえば国宝『伴納言絵詞』の、檜皮葺きの屋根を舐め、にゅるうっと欄干へ伸びる牛の舌のようなすやり霞を思い起こされたい。それらを美術史家たちはたんなる場面転換として片付けてきたが、そんなうすべったいものではなかった。精神性を帯びた雲の表現は、さかのぼれば法隆寺の釈迦三尊像の光背、七仏が乗る瑞雲に始まり、紫雲、来迎雲へ、また、絵巻のすやり霞から狩野永徳の屏風の金雲へ、洛中洛外図では犬た子どもに踏んづけられもして、葛飾北斎の浮世絵の雲霞への至るのである(『渾沌の恋人』)。」

(『続続・荒川洋治詩集』〜荒川洋治「散文」より)

「散文は、多くの人に、伝わるようにと念じて書く。「雲をかぶった山が見える」などと書く。「谷間の道を、三人の村人が通る」などと書く。いまぼくはチェーホフの「谷間」を読みなおしたところなので、こんなことを書いた。いま引いたのはチェーホフの文章ではない。

多くの人に、情景をまっすぐ伝える。散文の一大使命である。そこからの恵みはおおきい。でも人は「谷間の道を、三人の村人が通る」のを見たとき、あるいは思い浮かべたとき、実際に「谷間の道を」「三人の」「村人が」「通る」というふうに順序だてて、知覚するのだろうか。そうする人もいるだろうが、「三」「村人」「谷間」というふうに進む人もいるはずだ。そのほうが自然だろう。でも「三」「村人」「谷間」と書いては、なんにことかわからない。それで散文の習慣にしたはって「谷間の道を、三人の村人が通り」と書くことになる。読む人のために、作者個人の知覚をおさえこむのだ。個人の認識をまげて。散文はできあがる。つまり散文とは、つくられたものであり、異常なものなのである。散文は、理路整然としているから「正しい」ものであるように思われているが、散文が本質的に異常な因子をかかえていることを知っておく必要がある。

たとえば詩では「谷、三」と書く。あるいは、情景にはないのに「紫」と、突然書くこともある。これが詩である。個人が感じたことをそのまま表す。他人には、なんのことかわからない。意味が通らないので、きもちわるい。だが詩は、ただ伝えるために書かれるものではない。個人の感じたものを、どこまでも保とうとするためにそのような表現をとるのだ。詩は、標準的な表現をしないために、異様な、個人の匂いがそこにたちこめる。(・・・)詩には、それがたとえ「異常」とみえるものでも、そう感じた人が確実にそこにいる。その一点では偽りはない。個人の事実に即したものである。

詩と散文の違いは、簡単にいえるものではない。だが小説をこころざす人で、散文のことだけを思っている人が、いまはとても多い。散文とは、何か。散文について考えなくなる。そうならないためにも、早くから考えをもちたい。詩を書く人も、同様である。(『黙読の山』みすず書房・二〇〇七)」

(『続続・荒川洋治詩集』〜蜂飼耳「見たことのない谷間のかたち」より)

「若いときから継続的に詩を書き続けている詩人の多くが、いつのまにか本人の自覚とは別に、詩の傾向としては守りの大勢を取りがちになる。珍しい眺めではない。そんな中、時期によって書き方を変えながら攻めの姿勢を持続する数少ない詩の書き手の一人が荒川洋治だ。なにがこの現代詩作家に、そうした活動の持続を可能としているのか。もっとも簡潔にいうならば。おそらく、散文も射程に入れた視野に根差す深い批評性だろう。」

「『北山十八間戸』(気争社・二〇一六)について書く。鎌倉期の僧、忍性によって奈良坂に作られた救済施設・北山十八間戸が出てくる表題作の他、保元の乱、日韓の間に横たわる竹島問題に触れる作品など、一冊を通して、歴史や現在の事柄を取り入れた詩が目に立つ。現実はどのように切り取られるのか。物事の切り方は、一般に想像されている以上にいくつもあるのではないか。そのような目線が強く感じられる作品集だ。

先に、批評性と書いたけれど、荒川洋治の場合、散文系の言葉も多く執筆する中でかえって詩の姿が見えてくる、という場に身を置き続けることそのものが、この書き手に新たな詩の鍵を提供している。そのように見える。散文とは何か、詩とは何か。仮に、詩と散文、と対比的に見ることが可能だとして、その差異をめぐる考察をもっとも深めた言及は『詩とことば』(岩波書店・二〇〇四)の中の、たとえば次の箇所だ。

〈詩は、そのことばで表現した人が、たしかに存在する。たったひとりでも、その人は存在する。でも散文では、そのような人がひとりも存在しないこともある。「白い屋根の家が・・・・・・」の順序で知覚した人が、どこにもいないこともある。いなくても、いるように書くのが散文なのだ。それが習慣であり決まりなのだ〉。

(・・・)

散文は、文法や語順などの面から見ると確かに「操作、創作によるもの」だ。だから「それは人間の正直なありさまを打ち消すもの、おしころすもの」であり、それに気づいた人は「詩のことばにも価値を見る」と進んでいく文脈に、躊躇は見られない。」

「ここから先が少し複雑なところだが、詩と散文が対峙する分岐点を見つめようとする荒川洋治の詩は、実際には、散文の要素を取り込んで進行する。その点において『北山十八間戸』は、これまでの荒川洋治の詩集でも発揮された方向性を引き継ぐもの、深めたものといえる。散文の要素を取り込む。という動きは、そうなってしまうから、ということではもちろんなくて、意図的な選択の結果、あるいは散文の要素が侵入することを自覚的に許した結果とみられる。」

「表題作「北山十八間戸」は、読めば読むほど言葉の向こう側に潜伏するものの気配が動いて、戦慄させられる。」

「荒川洋治の場合、詩の中に出て来るさまざまな固有名詞や具体的な事柄は、その向こうへさらに突き抜ける視点を用意するためのものなのだ。固有名詞が描出する次元に目標があるわけではなく、またそこに留まることもない詩の世界だ。『北山十八間戸』は、私の視界には、見たことのない谷間のかたちをして現れている。(「現代詩手帖」二〇一七年九月号)

○恩田侑布子

俳人・文芸評論家。1956年9月、静岡市生まれ。早稲田大学第一文学部文芸専攻卒。「酔眼朦朧湯煙句会」、連句「木の会」に終会まで所属。攝津幸彦の「豈」同人を経て、現在「樸(あらき)」代表。

日本文藝家協会会員、現代俳句協会賞選考委員、神奈川大学全国高校生俳句大賞選考委員。

国際交流基金の援助のもと、パリ日本文化会館客員教授としてコレージュ・ド・フランスを始め、リヨン、エクスマルセイユの大学などで6回の講演をおこなう(2014年、2019年)。

句集に『イワンの馬鹿の恋』、『振り返る馬』、『空塵秘抄』、『はだかむし』。評論に『余白の祭』、『渾沌の恋人(ラマン)――北斎の波、芭蕉の興』。編著に『久保田万太郎俳句集』(岩波文庫/Amazon オーディブルによる解説朗読)。共著多数。

評論集『余白の祭』により第23回Bunkamuraドゥマゴ文学賞。句集『夢洗ひ』により第67回芸術選奨文部科学大臣賞、2017年第72回現代俳句協会賞。論作の実績により2018年第9回桂信子賞。

○荒川洋治

1949年4月18日、福井県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1976年、『水駅』(1975)で第26回H氏賞を受賞。1996年より肩書を現代詩作家(みずからの造語)とする。詩集に『渡世』(1997・第28回高見順賞)、『空中の茱萸』(1999・第51回読売文学賞)、『心理』(2005・第13回萩原朔太郎賞)、『北山十八間戸』(2016・第8回鮎川信夫賞)、評論・エッセイ集に『忘れられる過去』(2003・第20回講談社エッセイ賞)、『詩とことば』(2004)、『文芸時評という感想』(2005・第5回小林秀雄賞)、『過去をもつ人』(2016・第70回毎日出版文化賞書評賞)などがある。2019年、日本芸術院賞・恩賜賞を受賞。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?