マルティン・ブーバー『我と汝』

☆mediopos-2477 2021.8.28

ブーバーの『我と汝』が

講談社学術文庫ででている

訳者は野口啓祐

かつて読んでいた岩波文庫の

植田重雄訳とは異なった訳である

新たな訳かと思ったが

むしろ今回の野口啓祐訳が昭和三十三年

植田重雄訳は単行本が昭和三十九年のもので

むしろ少し前

今回の野口啓祐訳版の解説に

「長く読み継がれてきた偉大な書物には、

複数の訳者による複数の翻訳が存在すべきである」

というブーバーの言葉が紹介されているが

「複数の翻訳」での「出会い」をと思い

比較しながら久々読み直してみた

その冒頭の部分とあとがきの

同じ箇所を引用比較してみたが

どんな書物でも

同じ本を最初に読むときと読み返すときでは

おなじ「出会い」ではない

まして異なった訳者による「出会い」も

さらに別の意味もふくんだ「出会い」となる

もちろん人との「出会い」も同じである

同じ人なのに会うたびごとに

あらたな「出会い」であるといえる

さらにいえばじぶんと向き合うときも

向き合うごとにあらたな「出会い」となる

そのことを忘れ

「出会い」を自動化してしまったとき

〈我と汝〉の「出会い」は

真実の生から離れたものとなる

いうまでもなく『我と汝』のテーマを

簡単にいえば次のようになるだろうか

〈我〉は〈汝〉と出会うことによって

はじめて真の〈我〉となる

わたしが〈我〉となることで

わたしは相手を〈汝〉と

呼びかけることができるようになる

すべての真実の生とはまさにその出会いである

引用にもあるように「根源語」には

〈われ−なんじ〉と〈われ‐それ〉の二つがある

現代は〈われ−なんじ〉という真の出会いが失われ

〈われ‐それ〉が支配的になっている時代だといえる

そして実際に対している〈わたし〉と〈あなた〉もそうだが

みずからの内なる他者との関係において

「すれちがい」もまた起こらざるをえない

そんななかでいかに「耳」をひらいて

つねにあらたな「出会い」の可能性を生きられるかを

わたしたちは日々みずからに問いかける必要があるのだろう

その問いかけもまた

〈なんじ〉に出会うということに他ならないのだから

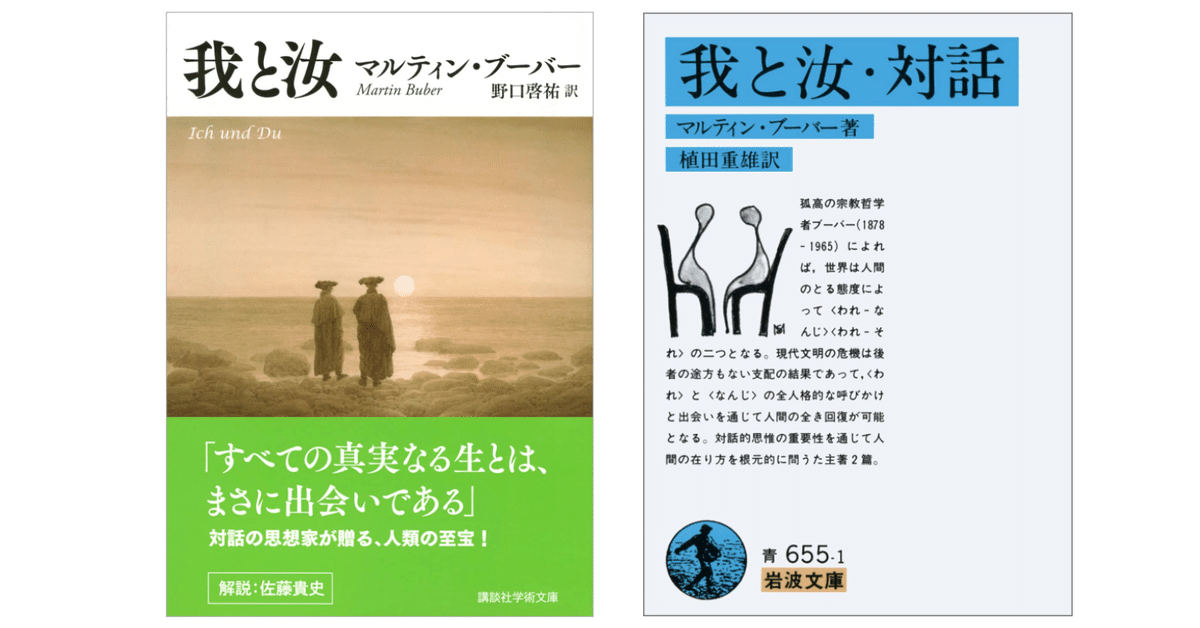

■マルティン・ブーバー(野口啓祐訳)

『我と汝』(講談社学術文庫 2021/8)

■マルティン・ブーバー(植田重雄訳)

『我と汝・対話』(岩波文庫 1979/1)

(『我と汝』(野口啓祐訳)〜佐藤貴史「解説 出会いとすれちがい−−−−マルティン・ブーバーを再読するために」より)

「長く読み継がれてきた偉大な書物には、複数の訳者による複数の翻訳が存在すべきである−−−−マルティン・ブーバー(一八七八 −− 一九六五年)の『我と汝』(一九二三年)こそ、この考え方にふさわしい書物ではないだろうか。巨大な哲学大系が構築されたり、近寄り難い堅牢な論理が張りめぐらされたりしているわけではない。むしろ詩的で美しく、過度な装飾で飾られることのない文章が連なり、何となく先に読み進めてしまう。しかし、ここには一体何が書かれているのだろうと思った瞬間、不意に心が揺らぎだし、宙を見つめて考えてしまう。そして、こちらの翻訳はどう訳しているのだろうと別の『我と汝』を書棚から取り出す。わたしにとって『我と汝』とはそんな書物である。」

「ある日、ブーバーのところに見知らぬ青年がやってきた。ブーバーは彼を迎え入れ率直に語ったが、この青年が抱えていた問題を読みとることはできなかった。のちに青年の友人から教えられたところによれば、「彼は事のついでにではなく、運命に導かれてわたしのもとに来たのであり、むだ話のためではなく、決断するために、他ならぬわたしのもとに、まさしくあの時期に来たのだった」。青年はその時すでに第一次世界大戦で亡くなってしまっていたため、ブーバーが本人からその深刻な問題を聞く機会は永遠に失われてしまった。

この青年との出会いがあった当時、ブーバーは「物事の経過から取り出されてしまった時間」に浸るような非日常における「宗教的なもの」、人々を日常的生の外へ連れ出すような「宗教的経験」を重視していた。実はその出会いの日の朝にも、彼は「「宗教的」歓喜」に満たされていたのである。しかし、そのような宗教的経験は思いつめた青年の前では無力だった。

「われわれが絶望して、なおかつ、ひとりの人のもとにおもむく場合、われわれは何を期待しているのだろうか」と、彼は自問する。「例外、離脱、脱出、脱我」に身を委ねる宗教的歓喜だろうか、そうではない。重要なことは、生の連関から離れて、「実体なき人」に変貌することではなく、他者とその場にいることである。絶望のなかにいる人間が他者を求めて訪れたとき、その人は「現に居合わせること」、つまり「それにもかかわらず、なお意味があるということが、それを通してわれわれに語りかけられる、その現に居合わせること」を期待しているのである。

ブーバーは、この青年との出会いを「ある裁きの出来事」と呼んでいる。裁きは回心をブーバーに引き起こし、これを機に彼にとって宗教とは、「単純にすべて」を、すなわち「対話の可能性のなかで素朴に生きられることすべて」を意味するようになった。」

「ブーバーはこのテキストのなかで、彼の思想に決定的影響をお呼びしたと思われるいくつかの契機を語っている。先に述べたある青年との出会いはこの契機に数えられるものの一つだが、もう一つ、ブーバーと彼の母親との関係にも言及しておこう。

ブーバーの幼年時代の過程は両親の離婚によって崩壊していた。そのため彼は父方の祖父母のもとで育てられたという。ある日、バルコニーで少年ブーバーが年上の少女と一緒にいたとき、その少女はブーバーに対して「いいえ、あんたのお母さんは決して帰ってきはしないのよ」と言った。その後、彼はこの言葉を「単にわたしのだけに関わるものでなく、人間に関わるものとして感じはじめていた」という。最終的にブーバーは母と再会することができたようだが、彼は「人と人のあいだの現実的出会いを逃すこと」を示すために、「すれちがい(Vergegnung)」という言葉をつくったと書いている。

出会いの思想家には母との「すれちがい」が暗い影を落としていたのかもしれない。思いつめた青年との出会いは、すれちがいによって「ある裁きの出来事」に変貌した。『我と汝』にも、〈われ〉と〈なんじ〉の生きた関係の崩壊や「〈われ〉と世界とのくい違い」について書き込まれている。世界は、幸福な出会いだけで満たされているわけではない。

書物と人間のあいだでも、つねに出会いとすれちがいが起こっているのではないか。偉大な書物が複数の訳者によって複数の言語に翻訳され、さまざまなコンテクストのなかで読み継がれていくという出来事は、出会いだけでは語り尽くせない複雑な事態だと言える。そうであるならば、いまこの本を手にとっている〈あなた〉にも、『我と汝』との出会いと、そしてすれちがいが到来しているはずである。」

(『我と汝』(野口啓祐訳)より)

「ひとは世界にたいして二つのことなった態度をとる。それにもとづいて世界は二つとなる。

ひとの態度は、そのひとが語る根源語の二つのことなった性質にもとづいて、二つとなる。

根源語は孤立した語ではない。複合的な語である。

根源語の一つは〈われ〉−〈なんじ〉であり、他は〈われ〉−〈それ〉である。ただし、この場合、〈それ〉のかわりに、〈かれ〉あるいは〈かの女〉という言葉を使っても、根源語にかわりはない。

上のことからして、ひとが〈われ〉というとき、その〈われ〉には二重の意味があることがわかる。なぜなら〈われ〉−〈なんじ〉における〈われ〉と、〈われ〉−〈それ〉における〈われ〉とは、たとえ言葉は同じでも、意味するところはまったく違っているからである。」

「神との対話、つまりわたしが本書やその後に続いたほとんどすべての書において語らなければならなかった対話を、日常の外であるいは日常を超えたところでのみ起きるものとして理解することにはとりわけ注意しなければならない。人間に対する神の語りかけは、われわれ自身のうちのそれぞれの生における出来事、われわれの廻りにある世界で起きるあらゆる出来事、生涯に関わるすべてのものや歴史に関わるすべてのものに浸透し、これらのことをあなたとわたしにとっての導き、要請とする。出来事に次ぐ出来事、状況に次ぐ状況は[神の]人格の語りかけによって、人間の人格に対する確固たる立場と決断を要請する力や権限を与えられる。何も聴きとることができないと、われわれはあまりに頻繁に思うが、久しく以前からわれわれはみずから耳に蝋を突っ込んでいたのである。

神の存在が証明不可能であるように、神と人間のあいだに相互関係があるということも証明不可能である。それにもかかわらず、その相互性の存在についてあえて語る者は、証言をしているのであり、現在の証言であれ将来の証言であれ、彼が語りかける者たちに証言をするよう呼びかけているのである。」

(『我と汝』(植田重雄訳)より)

「世界は人間のとる二つの態度によって二つとなる。

人間の態度は人間が語る根源語の二重性にもとづいて、二つとなる。根源語とは、単独語ではなく、対応語である。

根源語の一つは、〈われ−なんじ〉の対応語である。

他の根源語は〈われ−それ〉の対応語である。この場合、〈それ〉の代わりに〈彼〉と〈彼女〉のいずれかに置きかえても、根源語には変化はない。

したがって人間の〈われ〉も二つとなる。なぜならば、根源語〈われ−なんじ〉の〈われ〉は、根源語〈われ−それ〉の〈われ〉とは異なったものだからである。」

「わたしが本書とその後に著したほとんどすべての著作で語っている神との対話は、日常生活以外のところ、あるいはその上の方で生起する何かとして理解されてはならない。人間にたいする神の語りかけは、われわれそれぞれの生のうちに現れる。それは、われわれを囲む世界におけるすべての出来事や、すべての個人の生涯や、すべての歴史的な出来事などを貫いており、またあなたにとってもわたしにとっても道しるべや要請たらしめるものである。生起につぐ生起、状況にまつわる状況は、神の人格的な語りかけによって、人間の人格に確固たる立場と決断を可能ならしめる力が賦与されているのである。われわれは聴くべきものは何もないのだと思いこんでいる。しかしじつは、ずっと前からわれわれ自身、蝋でもって耳をふさいでいたのだ。

神と人間の間の相互性は、神の存在証明ができないのと同じように、証明できない。それにもかかわらず、あえてこれについて語ろうとする人は、現在の証言であれ、未来の証言であれ、証言しているのであり、彼が語りかける人々にも証言をするように呼びかけているのである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?