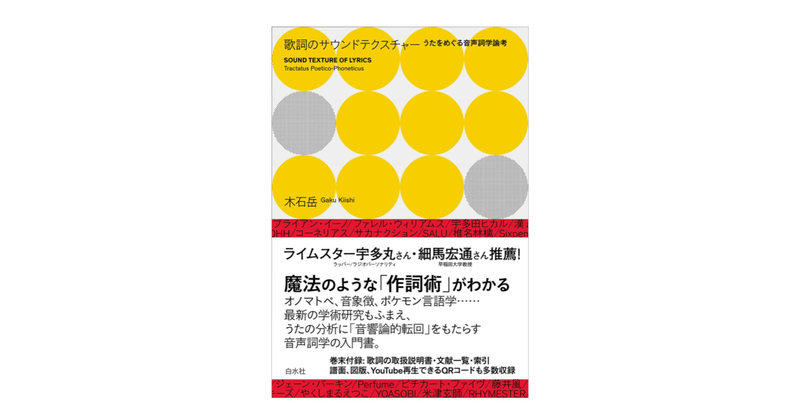

木石岳『歌詞のサウンドテクスチャー/うたをめぐる音声詞学論考』

☆mediopos3407 2024.3.16

歌詞カードに書かれてある歌詞(言語詞)と

実際に歌われている歌詞(音声詞)は同じではない

木石岳『歌詞のサウンドテクスチャー』は

「音声詞」の視点から

歌詞について考えてみようというもの

(「音声詞」「音声詞学」というのは木石氏の命名)

わたしたちが音楽を聴くときは

実際に歌われている/演奏されている

「音の織物」を聴いている

その歌の響きを聴き

誤読(誤聴)を伴いながらも

そこになんらかの意味を読み取(聴き取)り

「歌詞(言語詞)」を読んだりもするが

「音声詞」は

歌詞(言語詞)が伝えてくれる「意味」とは別に

私たちにさまざまな印象を与えてくれる

「詩や会話では決して許されないような

音の組み合わせ、リズムの組み合わせが

歌のなかでは容易に実現され、

また同音異義語や不確かな発音による

聴き間違いなども相まって、最終的に歌詞は

歌詞カード上に印刷された文字情報とは

まったくかけ離れたものとして受容される」

のである

木石氏は序章で

チャップリンの映画『モダン・タイムス』での

歌うのよ、言葉はどうでも良いから!

(“Sing!! Never mind words.”)

というヒロイン役のポーレット・ゴダードの要求を

本書のテーマを貫く「宣言」としているが

いうまでもなく言葉がどうでもいいわけではなく

「歌われる歌詞」

響いている「音の織物」そのものに注目することで

音楽受容の豊かさを広げようとしている

木石氏は「昔から、歌詞の印象というものに

興味を持っていた」という

ザ・ビートルズの「Love Me Do」の

「歌詞(言語詞)」は

「うんざりするほど単純でつまらない」けれど

「音声詞」は素晴らしい

それはなぜなのか

本書にまとめられているような方法で

歌詞について考えるきっかけを得て

「歌詞は歌われるものであるという」という

「まったくもって当たり前の大前提」から

「音声詞学」的な考察ははじめられることに・・・

歌われている歌詞が

書かれている歌詞と何らか異なっていることは

おそらくだれでも感じていることだろうが

「言語学+音声学+認知心理学+脳科学」として

こうして「音声詞学」が論じられ

「音声詞」と「言語詞」の

それぞれの位置づけが明確になることで

歌を聴くことそのものが

どこか解放されていくように感じられる

あらためて本書の視点から

じぶんの聴き方をふりかえってみると

とくに外国語で歌われる歌の歌詞の多くは

まさに「音の織物」としか聴いていないことが多く

その響きとタイトルから

その音楽のテーマを勝手に想像したりしながら

さらに興味がでるとその「言語詞」を確認し

そこで何が歌われているか

その「意味」を理解しようとし

想像していた「意味」とは

しばしばずいぶん異なっていることに苦笑したりもする

けれど「音の織物」は「音の織物」

その素晴らしさを「言語詞」の「意味」で

説明され規定されすぎないほうが

音の響きを豊かに味わえたりもするのである

■木石岳『歌詞のサウンドテクスチャー/うたをめぐる音声詞学論考』

(白水社 2023/7)

*(「あとがき」より)

「私は昔から、歌詞の印象というものに興味を持っていた。ザ・ビートルズの歌詞がいかに素晴らしいかを論じることはできても、なぜ素晴らしいと「多くの人は感じるのか」という、印象にまつわる単純な疑問さえ、クリアに説明することは難しい様に思えたからだ。

愛して、愛しておくれ

ぼくは君を愛しているよ

いつまでも真実を誓うから

愛しておくれ

このうんざりするほど単純でつまらない詩は、ザ・ビートルズの「Love Me Do」を私が訳したもの。このつまらない詩が詠われたときにどんんふうになるかは、おそらくみなさんご存じだろうと思う。私はこの曲がとても素晴らしいということを知っているが、このように文字情報として読んだときに、その印象は完全に失われてしまう。であればこの曲は、歌詞は素晴らしくないけど、歌詞以外のボーカルの声質や発声法やコード進行や演奏法などが素晴らしいのだ、とは思えなかった。私は依然として、「Love Me Do」の歌詞が素晴らしいと感じて、この曲を歌うたびに、その響きの美しさにうっとりとする。しかし、なぜそのように感じるのかはあまり説明できなかった。

本書のような方法で歌詞について考えるようになるきっかけは、ふたつある。

ひとつは図書館でなんとなく借りた、兼常清佐の『徳川時代の音楽』という本。この本は要約すると、「江戸時代の音楽は、実際問題どんなだったか」ということを考えるものだ。私はこの本の結論に衝撃を受けたのだが、それは「わからない」というものだった。

兼常はさまざまに考察を続けた結果、江戸時代の音楽がどんなものだったかわからないと結論づけてこの本は終わる。わたしは吉本新喜劇の伝統芸のように椅子から転げ落ち、一人で「わからへんのかいな」と呟いたように思う。

しかし私は落胆ではなく。感動していた。この結論が、彼の学者として真摯な態度に思えたからだ。

正直なところ、私はそれまで音楽について論じられる本が、どれも好き勝手な解釈を好きなだけして、やれ隠された記号を暴き出し、やれ著者の隠された無意識を暴き出し、古今東西さまざまな文献への言及を織り交ぜて披露されるしゃべくり演芸だと思っていたからだ。

二つ目は、これまた図書館でなんとなく借りた『ワーグナー著作集』の第1巻だった(なぜこんな退屈しそうな本を借りたのかは定かではない)。

「オペラの作詞と作曲について、各論」のなかでワーグナーはベートーヴェンの第九交響曲の歌、俗に「歓喜の歌」と呼ばれる部分の歌詞を批判していた。この曲はシラーの「歓喜に寄せる賊」という詩をもとにつくられたものなのだが、同じくそれをもとに歌にしたナウマンは詩のアクセントをめちゃくちゃにしていると批判されている。

面白いのはそこからで、逆にベートーヴェンは「正しいアクセント」で歌にしているにもかかわらず、ナウマンよりも批判されているのだ。そしてワーグナーは「歓喜の歌」に現れる韻を「文学の韻」と呼んだ。つまりそれは文学としてだけで成立する韻であって、歌われるときには消え失せてしまう「視覚上の韻」なのだった。

私はこの文章を読んだときに、歌詞についてどのように考えるべきかというきっかけを見出したように思う。それは、歌詞は歌われるものであるという、まったくもって当たり前の大前提であった。せっかくなので該当箇所を引用する。

ナウマンは、見かけ上の韻のために詩のすべてのアクセントを滅茶苦茶にしてしまった。ベートーヴェンは正しい位置にアクセントをつけたが、その結果、ドイツ語の合成語では全版にアクセントがあるため、アクセントの弱い語末を使って音楽的な韻を踏むことはできないということが判明したのである。作家がこのことに気づかなければ、韻は単なる視覚調の韻、文学の韻にとどまり、耳では聞き取れず、それゆえ聴衆の生き生きとした知性にはまったく届かないで終わってしまう。こうした質の悪い韻は、言語テクストを下敷きにしてつくられたあらゆる音楽に有害をもたらし、フレーズを歪め、ずらし、まったく不明瞭にし、ついにはその存在さえわからないようにしてしまう。」

*(「序章 音の織物」より)

「歌詞には響きがあって、綺麗な響きや汚い響きがあるということを私たちは当たり前に知っている。しかし同時に私たちは不思議なことに、その事実を無視して音楽について語る癖があるようだ。歌詞について話すとき、その響きの印象は一旦どこかへ追いやって、言葉の意味の分析に集中しようとする。」

*(「序章 音の織物」〜「煙、幽霊、魔法————音の織物としての歌詞」より)

「歌詞にはその言葉の意味とは別に、音の響きが個別に何らかの印象を私たちに与えている。」

「中原中也は言葉の先にある「あれ」のことをいつまでも遠くでなたびいている「煙突の煙」と表現した。歌詞の響きの印象はまさに煙のように、摑みどころがなく、しかし確かに存在はしているのだ。

専門家によるもっと怪しげな表現を紹介しよう。ベンジャミン・リー・ウォーフという言語学者はそれを(ユングになぞらえて)「幽霊」と表現した。

さらにもう一人、ローマン・ヤーコブソンという、本書でたびたび採りあげることになる偉大な言語学者をここで紹介したい。彼は詩を巨大な一つの「音の織物(sound texture)」とみなしていて、そのなかに潜んでいる音のイメージの重要性について書いた。

歌詞が音の織物であるという表現は、私のような音楽家にとっては、非常に納得のいくものだ。私はこれまでたくさんの歌詞をつくってきたが、言葉の意味内容はまるっきり後回しにして、まず最初に、音をどのように紡いでいくかというこにばかり注力してきたからだ。

音から始まって歌詞を作ることは、作詞に取り組んだことがない読者にとっては意外な創作法に思えるかもしれないが、実際にはそうではない。このような方法は昔から詩の分野でも試されてきた。」

*(「序章 音の織物」〜「歌詞の体験」より)

「私たちは音楽を聴いたときに感じる印象と、歌詞カードに書かれた文字情報を読んだときの印象を、ごちゃごちゃに混ぜこぜにしている。

(・・・)

歌詞の音楽的な体験と、文学的な体験をごちゃまぜにするのは、おかずとデザートをミックスしたジュースのようなものだ。

そればかりか、歌詞の体験は、かなり上書き保存されている、多くの場合、歌詞を読んだときの印象が聴いたときの印象へとすり替わっている。

音楽がまるで文学作品かのように論じられる批判は、私にとって何の意味もない。歌詞は歌われるときに、旋律のリズム構造や音程関係や音素対立、和声やアレンジやミキシングなどによってさまざまに印象を変化させる。

詩や会話では決して許されないような音の組み合わせ、リズムの組み合わせが歌のなかでは容易に実現され、また同音異義語や不確かな発音による聴き間違いなども相まって、最終的に歌詞は歌詞カード上に印刷された文字情報とはまったくかけ離れたものとして受容される。」

*(序章 音の織物」〜「シング!! ネヴァーマインド・ザ・ワーズ————本書のテーマを貫く「宣言」」より)

「ボーカルのレッスンではよく「歌詞の意味をもっと考えながら歌いなさい」というようなアドバイスを受けるが、チャップリンの映画『モダン・タイムス』ではそれとは真逆の素晴らしい教訓が登場する。

(・・・)

ヒロイン役のポーレット・ゴダードが直前にチャップリンに向けて放ったとんでもない無茶な台詞を改めて思い出してみたい、この言葉こそが、映画史上に残るナンセンス・ソングのきっかけとなった。

歌うのよ、言葉はどうでも良いから!(“Sing!! Never mind words.”)

この一見まともとは思えないゴダードの要求は、本書のテーマを貫く宣言だと思ってほしい。」

*(序章 音の織物」〜「「歌詞カード」という概念」」より)

「本書は歌詞に関する本だ。とはいっても、紙に印刷された歌詞のことではない。歌われる歌詞のことで、聴かれる歌詞のことだ。この本では、書かれた歌詞を文章として読解したり、文芸批評のように隠された記号を読み取っていったりすることはない。」

*(序章 音の織物」〜「「音声詞学」という視点————本書の構成」」より)

「第一章でが、歌詞の言語的な面と音楽的な面の違いを考えるところからはじめて、発音の問題、次に音素、次に言語リズム、アクセント、母音性など、音声学や音韻論で研究されてきたものを、音楽的な観察と合わせて歌詞へと向けてみた。作詞をする上でアクセントとメロディーは一致している必要はないし、そもそも昔から一致していなかった。作詞本に登場する「一音符=ひらがな一個」や「アクセントと旋律を一致させる」というルールが架空のものであることが、この章を読むとわかると思う。また、なぜ歌詞カードから離れる必要があるかも理解してもらえると思う。」

「第二章(・・・)ではとくに音象徴と呼ばれる、音声の響きはもたらす「イメージ」について注目する。これが煙や幽霊や魔法の正体を知るための最初の鍵となる。」

「第三章からは、どんどん実際の可視を分析する。この章を読めば、歌詞が音の織物であるということが実感できるだろうと思う。子音と母音の対立。スケールと歌詞の関係を見ていきながら、そこから導き出されるイメージのようなものを探る。」

「第四章もさまざまな楽曲を扱っている。この章は言葉の意味よりも音響に特化した歌詞(本書では音声詞と呼んでいる)の分類から始まる。なかでもオノマトペと呼ばれる特殊な言葉を扱う歌や、さらに言語の意味内容がまったくわからないような歌詞を中心に扱っている。最後には歌詞音響は歌詞カードを改ざんするまでに至るコンダライズという現象に触れた。また音と意味が衝突するときに、音素を逆転したまま配置することで期待されるイメージの転移について触れた。」

*(「第四章 音声詞とコンダライズ」〜「歌詞のコンダラ化──そして音声詞学となるより)

「私は意味よりも響きのほうが重要などとは思わない。アクセントとメロディーを一致させるべきともさせないべきとも思わないし、本書でいうところの言語詞も音声詞もどちらも好きだ。

何が良くて何が悪いなどというつもりは毛頭なく、「このような視点(聴点)で歌詞について考えてみよう」という提案をしたかったのだ。なので私は早々にこの不安定な議論に「音声詞学」よいう名前をつけ、なんら芸術論のディベートがしたいわけではないことを宣言し、ひとつの学問分野のふりをして平穏無事に淡々と分析をこなしていくようなそぶりをした。

私自身は単なる音楽家で、研究者ではない。これまでも、これからも、何かを研究するようなことはないだろうと思う。音声学や音韻論、認知心理学や神経科学、音楽理論など、さまざまな素晴らしい先行研究があって、私はそれをビュッフェ形式で自由に歩きながら皿にのせていった。」

[目次]

序章 音の織物

火星の音楽学者──言葉の響き

第一章 歌詞の響き

歌と歌以外の情報──言葉の意味/たくさんの「ん」とひとつの「ん」──発音と音素/歌詞の一卵性双生児──モーラと音節/アクセントとモーラという神話──赤とんぼからKOHHへ/失われた母音を求めて──無声化と音声詞/母音と子音の狭間で──ソノリティ・スコア

第二章 音象徴

可愛い音響兵器──PONPONPONの分析/音象徴と忙しい言語学者──プラトンとZeebra/結局、私は共感覚者なんですか? ──クロスモーダルな五感/錬金術──言語の音楽性と音楽の言語性/でも、意味のほうが大事ですよね?──詩的言語と流動的意図性

第三章 音響サブリミナル

無声閉鎖音が示すもの/風の音象徴──King Gnuと森山良子の摩擦音/音素の対立──宇多田ヒカルから/愛してるの響き──共感覚的なメタファー/ペンタトニックとブルーノートの言語──藤井風のまつり/音響サブリミナル──革命と摂食障害

第四章 音声詞とコンダライズ

音声詞(一)──意味からの脱出/音声詞(二)──体系化された音象徴、オノマトペ/音声詞(三)──交感的な歌とナンセンス/音声詞(四)──言語以下の歌/歌詞のコンダラ化──そして音声詞学となる

歌詞の取扱説明書/あとがき

索引/註記/参考文献

○木石岳(きいし・がく)

音楽家。山口県下関市生まれ。

エレクトロニカ・ユニットmacaroomで作詞作曲および編曲、プログラミングなどを担当。作曲家の川島素晴とともにジョン・ケージ演奏のプロジェクト『cage out』をリリース。音楽家の知久寿焼と共同プロジェクトで『kodomono odoriko』をリリース、NHKドラマ『星とレモンの部屋』の主題歌提供と劇伴制作。スコットランドやイングランドなど海外アーティストとのコラボレーションも多数。NHKドラマ『生理のおじさんとその娘』劇伴など。他の著書に『はじめての〈脱〉音楽 やさしい現代音楽の作曲法』がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?