寺村摩耶子 『オブジェの店/瀧口修造とイノセンス』

☆mediopos-2351 2021.4.24

「シュルレアリスムのオブジェ展」は

一九三六年にパリで開催された

「オブジェについて考えることは、

物について考えることであり、

それは世界をどう捉えるかということにつながる」

瀧口修造の一九三八年のエッセイ「物体の位置」は

そうしたオブジェについての考えを

いちはやく日本で紹介するものでもあった

そこで瀧口修造は

「オブジェの潜在的内容の作用」について語り

「シュルレアリスムのオブジェは、

こうした物体的認識の再開発にほかならな」らないという

それは「物をあらたな目でみつめなおす」ということであるが

瀧口修造はウィリアム・ブレイクの

「イノセンスの思想」から影響を受けているという

「物体的認識の再開発」は

視覚だけではなく触覚にも関わるものだ

手や身体と深く結びついた「世界のてざわり」

オブジェというのは

もともと「投げる」というラテン語が語源で

「目の前に投げ出されたもの」を意味している

つまり目の前にあるもののこと

目の前に訪れる

人や物そして風景や言葉も

驚きをもって向こうからやってくる

「イノセンスの思想」からすれば

すべてははじめての出会いのように

「そういうものだ」という

既成概念で物を世界を捉えるのではなく

問いをふくんだ驚きをもって捉えるということだ

すべては世界にひとつだけしかないものだ

訪れたものは私たちに

そのはじめての物語を語りかけてくる

大人には子どものイノセンスは失われているが

それを新たに獲得することが

おそらくはシュルレアリスムのオブジェをめぐる

重要な試みだったに違いない

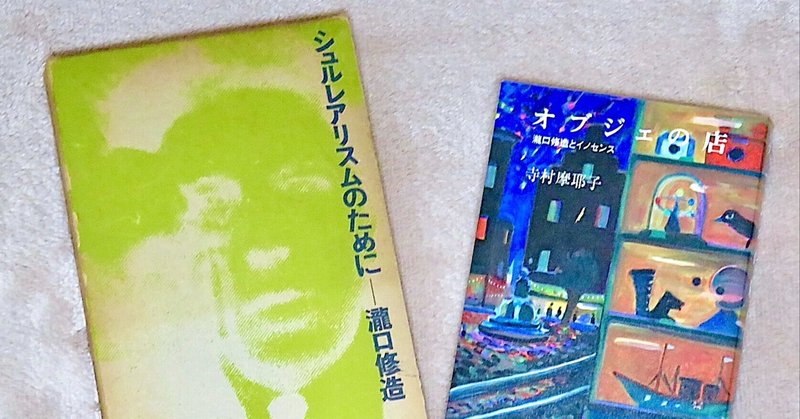

■寺村摩耶子

『オブジェの店/瀧口修造とイノセンス』

(青土社 2020.12)

■滝口修造

『シュルレアリスムのために』

(せりか書房 1968.4)

「オブジェについて考えることは、物について考えることであり、それは世界をどう捉えるかということにつながる。かつて、そのように広い視点からオブジェをみつめていた人々がいた。二十世紀の偉大な思想家であるダダ、シュルレアリスムの詩人と画家たち。彼らを中心とするアヴァンギャルドの芸術家たちである。

物の見方をとらえなおすこと。それは第一次大戦という人類史上未曾有の戦争を経験したヨーロッパにおいて、それまでの見方や価値観が崩壊したゼロ地点からわきおこってきた動きだった。

人間絶対主義、西欧絶対主義の考え方にはもはや限界がある。そのことを見抜いていた若い芸術家たちが、より広い世界の芸術にまなざしを向けたのは当然だろう。プリミティヴな芸術や民俗芸術。それらを新たな目で発見しようとしたのもアヴァンギャルドの芸術家たちだった。

一九三六年パリで開催された「シュルレアリスムのオブジェ展」は歴史的な展覧会として語りつがれているが、その会場となったシャルル・ラットン画廊はプリミティヴな美術の蒐集で知られるギャラリーだったという。」

「瀧口修造の「物体の位置」と題する一九三八年のエッセイは、こうしたオブジェをめぐる同時代の動きをすばやく伝えるものだった。オブジェを日本にはじめて紹介する文章のなかで、彼は次のように書いている。

もっとも広い意味に解するならば、われわれが特殊な風景(それは岩であろうと、山であろうと)に直面して感ずる説明しがたい不思議な顫慄も、詩的な対称がわれわれの精神に呼び覚ます捕捉しがたい昂揚感も、窮極において、オブジェの潜在的内容の作用であるということができるであろう。いわばシュルレアリスムのオブジェは、こうした物体的認識の再開発にほかならないのである。(「物体の位置」『近代芸術』美術出版社)

物体的認識の再開発。難しい言葉だが、つまり物をあらたな目でみつめなおすということだろう。」

「子どものイノセンスは天然自然だが、大人のそれは獲得されたものだった。瀧口修造がウィリアム・ブレイクの影響を受けたという「イノセンスの思想」。それはおそらく本書の中にも、いたるところに見出すことができるだろう。

オブジェはまた、視覚のみならず触覚にも関わるものであり、手や身体と深く結びついている。そのことも私には興味深く思われる。それは世界のてざわりについて語りかけてくる。

「澄むは物質のまなざし」(瀧口修造)。本書は物たちが語るもうひとつの物語でもあるだろう。」

「オブジェは美術用語として知られるが、「物」や「対象」をあらわす言葉でもあり。もともとは「投げる」というラテン語の動詞を語源として「目の前に投げ出されたもの」を意味するという。つまり目の前に存在するものすべてを指す。目の前にあるもの。これは一見あまりにも漠然としているようだが、なるほどと思えるところもある。自分の中でもうしろでもなく、「前」であること。少なくとも私にとって、オブジェはつねに向こうからやってくるものだった。

こちらから目的をもって探すものではなく、出会うものである。人や物であれ、風景や言葉であれ、そこには何らかの驚きがともなう。

シュルレアリスムのオブジェもやはりそうした他者との出会いの沸き立つ場として見出されてきたものだった。」

「「夢の漂流物」と題する瀧口修造のコレクション展が世田谷美術館で開催されたのは二〇〇五年のことである。

ひろい会場には国内外のアーティストたちの作品がずらりと並んでいた。

マン・レイのメトロノーム《不滅のオブジェ》。マルセル・デュシャンの《グリーン・ボックス》。ムナーリの赤い折りたたみ式彫刻《旅行のための彫刻》やカラフルなキューブ型の灰皿。岡崎和郎の《贈物》と題する贈りもの。同時代のアーティストたちとの交流を物語る作品は持ち主の生の軌跡そのものだろう。

だがじつをいうとそれらのオブジェ作品にもなして私が大きな感銘をうけたのは、一見何でもないような小石やボタン、ガラスのビー玉、星砂、ゴム製のミニチュア人形、ひょうたん、熊型のテラコッタといった物たちがひしめきあうようにして並んでいたことだ。それらの名なきオブジェたちが、著名なアーティスト作品とまったく区別されることなく、同じ重みをもつ物として同一地平線上に存在していたこと。そのことが新鮮であると同時に衝撃でもあった。」

「物たちはじつに個性的であり、世界にただひとつしかない物たちである。それらは名づけられ、言葉をあたえられることによって、とくべつな「記念品」----「スーヴニール」として光り輝いていた。しかし、それらをみつめる眼と言葉がなければ、物たちはやはりただの物にすぎない。

私は物たちの異様なきらめきに圧倒されていた。人との絆が絶たれた物たちは、とたんに輝きを失い、朽ち果ててしまう。そう思っていた私にとって、残された物たちがあたかも永遠の生を受けたかのように光り輝いてみえることは驚異であり、ひとつの希望であるようにすら思われた。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?