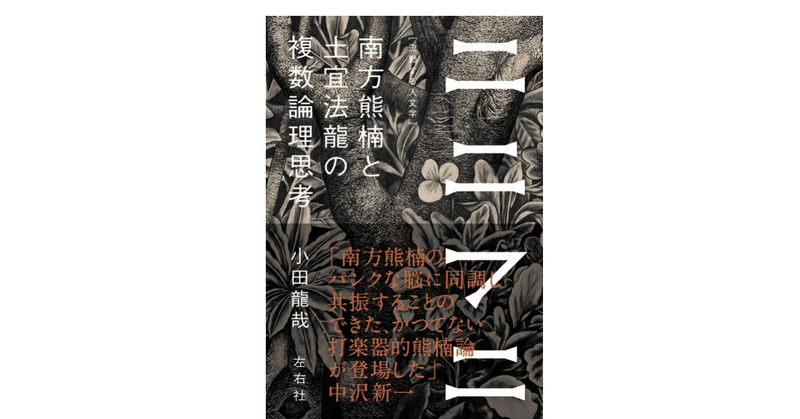

小田龍哉 『ニニフニ 南方熊楠と土宜法龍の複数論理思考』

☆mediopos-2401 2021.6.13

ひとつの物差しで世界を測り

明らかにできると思いこむためには

それで世界が測れるのだという臆見と

測ることが明らかにすることなのだという臆見を

両輪の輪にして他を排することが必要になる

そのように

ひとつの論理

ひとつの方法だけで

語られてしまう論理は

固定された中心をもつ全体主義になり

そこで見えなくなってしまうものは

世界のなかに存在を許されなくなってしまう

だからといって

多様な価値観が重要だとばかりに

あらゆる視点を持ち込むだけだと無秩序になり

そこにはどんな論理も働かなくなってしまう

人が生きるときにも

あるていど統合する中心が必要となるが

ひとつの論理だけで生きることはできない

感覚にも感情にも思考にもそれぞれの論理があり

それぞれひとつとっても

ひとつの論理だけがそこに働いているわけではない

たとえば思想家が

ある思想のもとに生きようとするとしても

その思想家はからだをもって生きている

思想家の論じる思想が

からだの論理と矛盾していることもあるはずだ

科学者の研究する内容が

じぶんの感情や感覚を省みないこともあるだろう

論理は往々にして思考世界だけで暴走し

じぶんから切り離されて矛盾のなかで分裂する

さらにいえば

人間は霊魂体という三分節の存在であり

地上的なものだけで存在しているわけではない

古代中国の魂魄のとらえかたでも

地上的な魄と天上的な魂とは

往々にして折り合いが悪い

そうした矛盾するさまざまな要素を含みながら

中心をもちつつそれを固定しないで

複数の論理を柔軟に使い

しかも「生」も「死」をも排しない

そんな「複数論理思考」を夢想する・・・

上記の「夢想」は

本書で「ニニフニ(二而不二)」として

論じられていることでは必ずしもないのだが

「一」が「一」でしかない論理

「二」が「二」でしかない論理ではなく

「「一」ならぬ「一」や、

「二」ならぬ「二」とでもいうべき、複数性の認識」が

南方熊楠と土宜法龍のあいだで

さまざまに議論され深められたことは

もっと注目されてしかるべきではないか

さらにいえば本書でいわれる

「たんなるバイロジックにはとどまらない。

もちろん、たんなるロマンティックでもない、

バイロジカル・ロマンティック」であるという視点で

南方熊楠の語りをとらえることは

さまざまな可能性に向かってひらかれている

■小田龍哉

『ニニフニ 南方熊楠と土宜法龍の複数論理思考』

(左右社 2021.4)

「その場所は「ニニフニ(二而不二)」と呼ばれる。説明するのはやさしくないが、あえていうならば、「一」でもあるが「一」ではなく、「二」でもあるが「二」ではない----、そんな、「距離」や「時間」の状態を考えるための言葉である。

「ニニフニ」の広場をひらいたのは、南方熊楠と土宜法龍という、ふたりの人物である。のちに世界的な植物学者・民族学者として知られることになる南方と、真言密教の僧侶であった土宜。彼らが交わした往復書簡の文面のそこかしこに、その場所へといたる地図が残されている。「ニニフニ」は、もともと真言密教の教義に由来する概念だった。それを、彼らは近代のフィルターをとおした視点でさらに語りなおしたのだ。」

「 小生は土宜師への状を認むるためには、一状に昼夜を兼ねて眠りを省き二週間もかかりしことあり。何を書いたか今は覚えねど、これがために自分の学問、灼然と上進せしを記臆しおり候。

のちに南方本人がそのような回顧した土宜との濃密なやりとりのなかで、最終的に彼がたどり着いたのは、形而上学的な「一」なる真理でもなく、あるいは「一」との対立概念として結局は全体の枠組みの内部に回収されてしまう「多」でもない、「二而不二」、つまり「一」ならぬ「一」や、「二」ならぬ「二」とでもいうべき、複数性の認識であった。そしてその到達点が、後年、和歌山県田辺に居を定めて以降の彼の文体にどのように反映されていったのかについて、(・・・)「恋」と「戒律」とをキーワードにして論じる。

南方の学問は理論がなく、いたずらに知識を浪費するだけのものだったわけではけっしてない。それが、本書の主張である。土宜との「二而不二」の議論で示されるように、南方は統合的な、ひいては少なからず一元的でもある思考に惹かれつつも、それによって言説と自己とが一体化してしまうことや、反対に、「二」としてよそよそしく分離してしまうことを拒否しつづけた。そうではなく、理論が立てられる過程でこぼれ落ちてゆく一見取るにたりない「事」の数々にさまざまな角度から言葉を与え、語ることが彼の学問の眼目であった。そればかりではない。彼は、「南方熊楠」という語り手である彼自身をも、それら「事」どものひとつとして含んだかたちで----たんに行為遂行的であるというよりも、むしろ彼の人生の時間にわたって実践的・継続的に----、テキストを構成しようと企てたのだった。「恋」と「戒律」によってそれが成功したことは、洋の東西を問わず、近代史上まれにみる思想達成だったといえる。

現代に目を向ければ、西洋近代の一元的な真理体系や、それを支える二項対立の論立てを疑問視し、東洋世界で伝統的に培われてきた価値観を多様性として讃美する言説は、すでに人文学・自然科学を問わず、また、学問の範囲を超えて枚挙にいとまがない。あるいは、ポストモダン以降、明白な「一」や「多」としては立ちあらわれない潜在性に注目した議論も、G・ドゥルーズやG・アガンベンをはじめとする多くの論客たちによって掘り下げられてきた。では、そうした「一」ならぬ「一」や「二」ならぬ「二」とは、具体的にどのように実践が可能なのだろうか。その問題についての考察は、まだ拍子抜けがするほど少ないのが現状である。(・・・)

南方の思考は、没理論にみえてしまっていただけなのだ。それは、当時の学界のみならず、むしろ、二一世紀の私たちもいまだその支配性から脱せられていないような、言説としての「理論」や「思想」の範疇に収まるものではなかった。やや使い古された表現を持ち出すなら、彼の実存との不断の関係性において、南方のテキストは読み直されなくてはならないのである。」

「中沢新一は、かつて『森のバロック』で、南方の民俗学を「ひとつの主体をつくりあげようとしている」と評し、主体化論としてそれを読み解く必要性を強調した。中沢の理論は、その後、『熊楠の星の時間』でJ・ラカンへの接近を経て、『レンマ学』(二〇一九年)では、世界の全体をまるごと把握するような知のありかたとされる「レンマ」の論理と華厳思想を結びつけ、ポスト・ヒューマンの状況における非ロゴス的な人文知のありようを展望しようとしている。

同書のなかで中沢は、人間の無意識やアーラヤ識を、ロゴス的知とレンマ的知との「バイロジック」としてとらえている。そしてそこから、ロゴスが統辞法を、レンマが喩法をそれぞれ発生させてホモサピエンス特有の言語体系を生み出したと説く言語論や、他のあらゆる数を潜在的に含み、マトリックス構造を持つレンマ的「一」を考察する数論など、きわめて多彩で刺激的な議論を展開している。同書は南方熊楠という人物の人生や学問を主題に据えたものではないが、文中では、土宜宛南方書簡が「レンマ学」の「いちばん重要な直接的源泉」として紹介されているほか、南方自身も「粘菌、華厳学、曼荼羅を結ぶ先に、熊楠は近代科学の限界をある部分では超えてそれを補完する「新科学(ノヴム・オルガヌム)」の創造を考えていた」と評価される。

本書のタイトルも、こうした中沢の議論から着想されたものだ。そして、バイロジックという観点からみた場合、私たちが考察してきた南方の文体には、「レンマ学」が提唱したよりもいっそうラディカルなそれが指摘できるように思われるのである。後者がポスト構造主義の議論を反省的にふりかえりつつも、ロゴスとレンマとの組み合わせが最終的にはレンマの絶対性に依拠するとして、思弁的・説得的に議論を構築してゆくのにくらべ、前者における組みあわせは、テキストと書き手との関係性へと不断に開かれたまま、けっして収斂される気配がないからである。

つまり、その文体には、「南方曼荼羅」を捨てて森を出た南方熊楠という「わたし」が織り込まれているのだ。そこでは、世塵のただなかで彼が生き延びてゆくための技術としか形容しようのないような、開かれへと向けた公共性が実現されている。ある意味ではその構造こそ、まさにかつて中沢が言い当てていた、「主体化のプロセスだけがあって、主体などはどこにも存在しないような生命」における、他者との適度な「距離」であったといえるかもしれない。」

「南方の学問は、『華厳経』や華厳思想と強く響きあいながらも、その思弁性からあえて現実に(バイロジックなかたちで)踏みとどまっているように見受けられる。そして、むしろそのことによって、彼は、繁太郎・蕃次郎兄弟への想いを聖化しようとしてやまないみずからのロマンティシズムを、言説の支配性に縛られた状態から超出させたように思われるのである。

とりもなおさず、それこそが、南方が土宜との往復書簡で維摩居士の前世仏・金粟王如来を批判したこと、そして、彼が「律蔵」に法の複数性を見出していったことに、紛れもない理由なのだった。さらにいえば、現代において南方の文章が読まれるとき、私たちは、二一世紀のいまなお「思想」とみなされ流通している知的営為の枠組みを、まさに南方本人がそうしたように、生きるための技術・実践という領域にまで拡大して読みなおす作業を求められているのである。

南方を読むということは、そうした体験にほかならない。

南方の思想は、市塵のただなかに回帰した、巨人の思考である。それは、たんなるバイロジックにはとどまらない。もちろん、たんなるロマンティックでもない、バイロジカル・ロマンティックなのだ。その場所から、彼は失われた時をまなざしながら、けっして飽くことなく語りつづけた。

天上の恋に向けて、地上の「事」どもに向けて。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?