金子晴勇『東西の霊性思想/キリスト教と日本仏教との対話』

☆mediopos-2504 2021.9.24

キリスト教と仏教は

「神を信じる人格的宗教」と

「悟りを獲ることをめざす知的な宗教」

という点で相違しているのは確かだが

おそらく教義や儀式といった

歴史的につくられてきた形や

それにともなって生み出されてきた

感覚や感情や思考のあり方を超えた深みに

おりていくことさえできれば

その根底に流れている霊性においては

通じ合っているはずだ

それはキリスト教と仏教にかぎったことではない

キリスト教はその当初から

ミトラ教のような古代秘教などだけではなく

ゾロアスター教や仏教などの影響を受けてきたはずだし

仏教もまたとくに大乗仏教的な展開においては

キリスト教的な衝動をさまざまに受けてきた

そうしたなかでキリスト教も仏教も

決して一枚岩ではなく

その進展のなかでそれぞれの内においても

さまざまな対立や融合などが生まれてきている

単純に比較することはむずかしいだろうが

東西の宗教の秘教的な側面

つまり神秘主義的な傾向においては

顕教的な側面では形式的な信仰のなかに

隠されてしまっている霊性の場所において

たとえば祈りや瞑想といった観点でも

共通している霊性を見いだすことも可能だろう

もしそうでなければ

そもそも「霊性」といったことが

否定されてしまうことになるはずだからである

もちろん現代においては

かつての神秘主義というあり方を脱した

あらたな時代のための

いわば「神秘学」が必要とされている

そのひとつが

シュタイナーの神秘学だと

個人的には考えている

シュタイナーの霊性のベースにはキリスト教があり

それと関係するキリスト者共同体があるが

シュタイナーも生前強調していたように

それはあくまでもシュタイナーが

指導をもとめられたが故に生まれたもので

神秘学そのものが狭義のキリスト教的なもののみを

対象として探求されるものではなく

宗教的な信仰がそこに求められるわけでもない

あくまでも科学を含む「学」の

霊的な領域を含めた拡張にほかならない

日本において東西をむすぶ「霊性」を説いたのは

鈴木大拙だったがその探求は

禅宗だけではなく真宗へも向かったように

またエックハルトなどのキリスト教的神秘主義を

それらと比較したりもしているように

「神秘学」はそれぞれに特有の霊性に基づきながら

さまざまに連携し深め合っていくことが求められる

ひとつの霊性がすべてを

兼ね備えているわけではおそらくなく

さまざまな霊性がむすびあい補完しあい

深めあうことによってしか可能ではない

そんな霊性の拡張こそが

これからますます必要になってくるはずだ

たとえ過渡的には対立のほうが

顕著になることがあるとしても

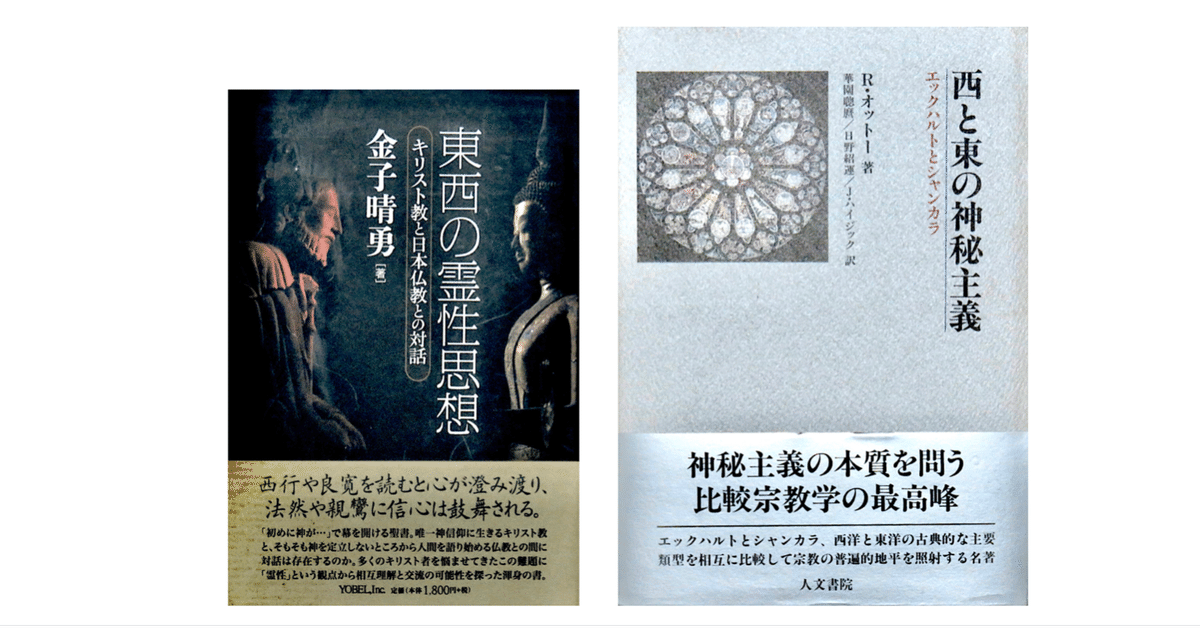

■金子晴勇『東西の霊性思想/キリスト教と日本仏教との対話』

(ヨベル 2021/9)

■ルードルフ・オットー(華園聡麿ほか訳)

『西と東の神秘主義/エックハルトとシャンカラ』

(人文書院 1993/3)

(金子晴勇『東西の霊性思想』より)

「確かに仏教とキリスト教はともに歴史的に成立した実定的な宗教であるかぎりにおいて、教義に関しては両者の対立は簡単には解消できる性質のものではない。しかし教義を信じる主体の機能面に関しては、相互に学び会うことによって信仰のいっそうの発展に寄与できるのではなかろうか。一般的な理解によればキリスト教と仏教との思想上の対立は神を信じる人格的宗教と悟りを獲ることをめざす知的な宗教との相違にあると考えられており、それは東西宗教の間に横たわる克服しがたい深淵的な対立とみなされる。確かにこの溝は深いのであるが、霊性に具わる情緒的側面と知性的側面の考察を通して両者の比較が可能である。実はキリスト教の中にもこの二つの側面が含まれており、ディオニュシオス・アレオパギテースとアウグスティヌス、エックハルトとルター、カントとシュライアーマッハー、ヘーゲルとキルケゴールなどの思想的な対立を通して考察することができる。また仏教においても禅宗と浄土教の思想的な対立を通して解明することができるのではなかろうか。」

「注目すべきは、ルドルフ・オットーの『西と東の神秘主義/エックハルトとシャンカラ』である。彼によると西方と東方の神秘的な体験と思想では人間の霊的体験の最深の衝動において驚くべき一致があり、人種や風土や時代から全く独立した、人間精神の隠された内面的な究極的なる類似性が認められる。それは神秘主義という同一の本性について語ることができるからである。それは霊性の深みから発現しているがゆえに、東西の神秘主義を比較考察することが必要である。そこから東西の神秘主義には次の共通点が見いだされる。

(1)風土や地理的条件は人種の違いによって全く影響を受けない、人間精神の原始的に強力な衝動があって、そこには体験の内的な関連における驚くべき類似が見られる。

(2)神秘主義がつねに同一の性質であるとの主張は誤りであり、他の精神的な領域と同じく多様な表現と変化が認められる。

(3)この多様性は人種とか地理的条件によっては決められないのであって、同じ人種や文化的なサークルの中でも見られる。

そこで東西の神秘思想を比較してみると、①形而上学的思弁における類似性、②その教えは形而上学ではなく救済の教えであること、③認識の方法、アートマンと魂、被造物とマーヤー、自己高揚としての宗教という点に共通点があるが、相違点は、①生命力、②高揚と謙虚およびその対極性、③ゴティック的人間や倫理的内容において指摘される。このような神秘主義の特質は霊性思想と読み替えることができる。

さらに西田幾多郎も『場所的論理と宗教的世界観』という論文の終わりで自説をさらにキリスト教に接近させて考察し、キリスト教と仏教に関して相反する両方向を認めることができる、と説く。彼は二つの宗教について言及し、単にその一方の立場にのみ立つものは、真の宗教ではないと語って、相互の理解を促進すべきであると主張する。そして「絶対愛の世界は互に捌く世界ではない。互に相敬愛し、自他一となって創造する世界である」と説いて、念仏の行者は非行非善的で、他力にして自力を離れた愛に生きており、我々の自我が「創造的世界の創造的要素」として活動しなければならない。」

「この最晩年の思想の中で西田はキリスト教も仏教も相互に相手から学ぶべきものを示唆する。わたしたちにとってそれぞれの信じる教義は互いに譲り合うことができない性格をもっているとしても、信仰の主体に起こっている信仰の機能、つまり霊性作用を通して互いに学び合うことができる。これまで論じてきたことからこの点を再考すると、わたしたちは信仰の主体における機能を霊性の機能として詳しく考察してきた。その内容を単純化して言い直すと、霊性の機能は神を受容する働きではあるが、そこには同時に愛による創造作用が内蔵されている、と言えるであろう。したがって受容する機能には単なる受け身の姿勢だけではなく、受容しながら同時に新たに創り出す創造機能が内蔵されているといえよう。愛の創造作用はこれまでヨーロッパで大いなる歴史的な展開を見せており、日本におけるキリスト教徒も行動的になったが、そこには同時に思想的にも深化することが勧められよう。したがって日本仏教からもその知性的で深淵的な洞察力を学び得ることも多くあるのではなかろうか。」

「キリスト教も仏教もそれぞれ宗教的な世界観として、時代とともに個性化による多様な姿を造形してきたといえよう。この二つの宗教が出会うことにちょってさらに個性化は進展するように思われる。それゆえ日本の精神状況は両宗教が邂逅することによっていっそう優れた形態を生み出すことが期待されるのではなかろうか。」

「キリスト教と仏教との間には霊性の人格的情緒的側面と知性的直観的側面との相違が影響して、やがてキリスト教は道徳主義に転落し、仏教の場合には静寂主義に陥る傾向が見られる。両者の対話的な交流によってそれぞれ他者からこれらの点を学び合うべきである。こうして無信仰とニヒリズムが蔓延する現代社会にあって協力して、時代精神を克服する希望をもつことができるであろう。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?