『着座について~なぜ着座が難しいのか?』

おはようございます。

本日も臨床BATONにお越し頂きありがとうございます。

401日目担当の、理学療法士のジュニアです

★はじめに

臨床において立ち上がり動作に関しては評価・アプローチをすることは非常に多いと感じています。しかし、臨床において着座動作について評価・アプローチする人は少ない印象です。実際に着座について患者さんに助言していることは多いと思います。例えば、「ゆっくり座りましょう」ということをよく声掛けしていますよね?では、このゆっくり座るということが出来なかった時にどのように解釈するかというと大腿四頭筋の遠心性収縮が乏しいのだと解釈してしまいます。これが間違いだと否定することはありません。

そして、立ち上がり動作と着座動作は同じ動作だと解釈してしまっていることもよくあります。立ち上がり動作と着座動作には関節運動においてはそれほど大きな違いはありませんが、臨床上においては大きな違いがあると僕自身は感じています。そこを解釈することでアプローチする部位や方法は大きく違ってきます。

僕自身も立ち上がり動作と着座動作においては同じような見方をしていました。そしてゆっくり座る練習を反復していましたが、上達することは少ないと感じています。

また、文献においても立ち上がり動作に関するものは多いが着座に関するものは少ないです。

なので、今回のブログを機に一度着座について評価・治療していただけると幸いです。

★着座動作について 重心移動

着座において重心移動は非常に大事な要素の一つです。

立ち上がりでは前方と上方への重心移動が重要となってきます。しかし、着座動作では大きな前方への重心移動はほとんどなく、後方への重心移動がキーとなってきます。また、重力に抗する動きではなく重力に伴って着座が行われていきます。それが上手くいかずドーンと尻もちをついてしまう事が多くあります。

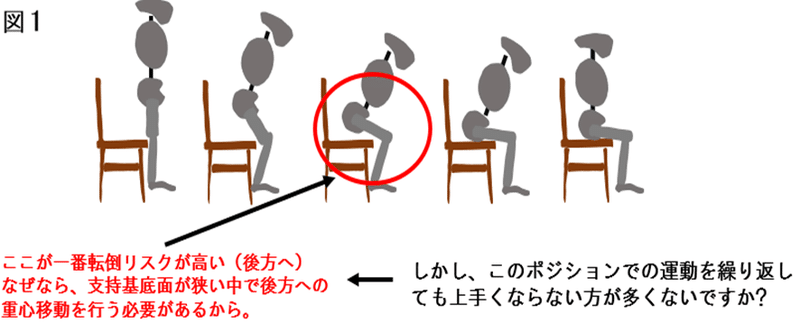

着座動作では図1の赤丸でコントロールするが難しく従重力の影響でドスンと座ってしまう患者さんが多いです。なので、赤丸部分を反復・保持することを繰り返しましたが多少の変化が出る程度の結果しか生まれませんでした。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?