2021年6月の記事一覧

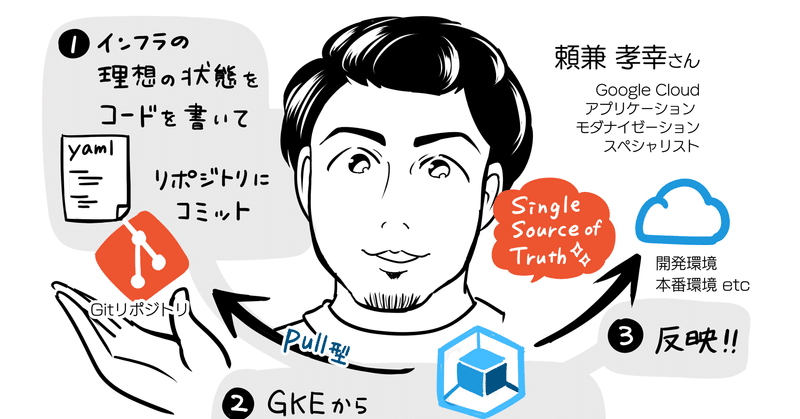

絵でわかるGoogle Cloud 『GitOps でインフラ構築 ~ yaml で定義して sync everything ~』 #gc_appmodern #湊川あいグラレコ

こんばんは! IT漫画家の湊川あい(みなとがわ・あい)です。 Google Cloud Japan さんのオンライン放送「App Modernization OnAir」。先週に引き続き、第12回目に湊川あいがグラフィックレコーディングで参加。セッションの内容を、イラストでわかりやすくまとめました! 今回イラスト化したセッションはこちらです。 【タイトル】 『GitOps でインフラ構築 ~ yaml で定義して sync everything ~』 #gc_ap