初心者「マティス展」へ行く

僕は、美術館に1人で行ったことがない。

美術館に行く機会があったとしても、いつも誰かと一緒に行っている。

美術館自体は、非日常の空間なので好きだ。

しかし、作品を見る時間は、人によって違う。

だから結局、一緒に行く相手に気を遣いながら、鑑賞することになる。

それでも、今まで、それを不満に思ったこともない。人と行くとはそういうものだから。

しかし、今日、4月27日。「アンリ・マティス展」が、東京上野の、東京都美術館で開催されるという。

昔、読んだアート関連の本に、「アンリ・マティスは近代アートの先駆者」的なことを書かれていたのを思い出した。

名前の知ってる芸術家の展覧会があるなら、興味がある。

今月は、もうライブがない。やる事もない。ただ、noteは書きたい。

この機会に、「マティス展」に1人で行ってみることにした。

上野公園へ

10時から11時入場のチケットをネット予約したので、朝から上野へ向かった。

今日は、めちゃくちゃいい天気だった。

本当に雲ひとつない。

上野公園に着くと、異常に制服を着た学生が多かった。なんか、学校行事で来ているのだろうか。それとも、いつもこうなのだろうか。

いい天気と、学生服ってなんか青春って感じで素敵だった。

道も広くて、途中にスタバもあって、いい場所だなと思った。上野動物園もあるし。

うん。改めて、ここに1人で来るの、もったいないような気がした。

ただ、もう遅い。今日は、1人で美術館にいくのだ。それだけで、ブルジョワな感じがする。

美術館に入場した。すると、音声ガイドもあるようだった。

上白石萌歌さんの音声ガイド。確かに、いい声だもん。

1人で寂しい心に、上白石さんの声は、沁みるかもしれない。かなり、そそられたが、今日は1人で楽しむと決めたので、上白石さんとは、ここでお別れをした。いつも応援してます。

「アンリ・マティス」の解説

感想の前に、僕の、少しの美術知識で、マティスについて解説してみる。

「アンリ・マティス」は、リアルとは離れた、芸術でしかできない表現を模索した、芸術家の一人だ。1864年〜1954年まで生きたので、割と最近の芸術家である。

「リアルとは離れた表現」とは、どういうことだろうか。

もともと西洋美術は、宗教と深く結びついて、発展してきた。

絵や彫刻は、宗教を広く布教するために、文字が読めない庶民にも、ビジュアルで「神」の存在を伝えることができるからだ。

なので、西洋美術は、偶像である「神」の存在を、より現実感を持って、人々にも伝えるために、光の取り入れ方や技法など「リアル」に描くように発達してきた。

※コメントで指摘があり加筆します。キリスト教では基本的に偶像崇拝を禁じてきた歴史があり、時代によっては「リアル」で「写実的」が絶対でない時があったようです。

その後、西洋美術は、宗教以外の世俗的な景色や人物も含めて、全てをより「リアル」に描くことを、重視しつつ発展してきた。

しかし、19世紀前半、西洋美術の目指してきた、「リアル」という価値観が揺らぐ、ある事件が起きる。

カメラが普及し始めたのだ。

どれだけ、リアルでうまい絵を描いても、そこで競っても、写真には敵わない。そこから、今まで「絶対」であった「リアルな絵」の芸術的な価値は低下していくことになる。

そこで、当時の芸術家たちは「アート」とは何かを、もう一度問い直すことになる。

その挑戦が、近代芸術の始まりというわけである。マティスは、その真っ只中にいるのだ。

マティスの魅力は「自由な色彩」だと言われている。その野蛮な、色彩のために、野獣派(フォービスム)とも呼ばれ、現代の芸術にも大きな影響を与えている。

マティスは、自分の奥さんの鼻を緑に塗ってる絵が有名だ。とても自由な色使いである。「色彩の魔術師」とも呼ばれている。

「マティス展」の感想

率直に行ってよかった!!

かなり満足感のある、ボリューム満点の展示だったと思う。3フロア、ブチ抜きで作品数も多かった。

展示は、初期の作品から始まり、階を上るごとに、マティスの作風の変化、ラストは晩年の作品となり、歴史も一緒に楽しめる構成になっていた。

驚いたのは、作風の変遷である。僕らは、その作品が完成系だと思って受け取っているが、年代別に見ていくと、マティスも1人の人間で、悩みながら、挑戦しながら作品作りを続けて行った事がわかった。

芸術家の歴史は、試行錯誤の歴史なんだと思った。

マティスは20歳から本格的に、芸術の道を志すのだが、初期の「読書する女性」という作品は、どちらかというと、写実的な絵であった。マティスといえば、「鮮やかな色彩」というイメージだったので、裏切られた。

いい絵ではあるが、マティスの絵であるのは、正直、言われなければわからない気がした。

文化や伝統の革新者は、初期はその芸術の型を守っている。ピカソもそうだ。そこから逸脱して、自分の表現を模索していくのだ。

まさしく「型があっての、型破り」ということなのだろう。何事も基礎が大事だ。

「マティスの絵の面白さ」

絵を見て回っていると、他の鑑賞者は割と、すぐに次の絵に行ってしまうことに気づいた。

僕も人と一緒に回るときはそうだと思う。なんとなく観た気になって、次の絵に向かう。

しかし、今日は、1人なのだ。とことん、絵を見続けてやろうと思った。

すると、マティスの絵は見れば見るほど、新たな発見があるのだ。

マティスの独特の色使いは、本当に唯一無二なのだ。どうして、そこにその色が入るの?という絵がたくさんある。

例えば、自画像。暗い色調の絵のはずなのに、背景にピンクが映えていたりする。着ているスーツは緑と茶色で右左に描かれていたりする。

「あ、こんなところに、こんな色を使っている。」

じっと見れば見るほど、違う何かに気づける。それがマティスの絵の面白さだと思った。

きっと、鑑賞者は、作者が、その作品を描くのにかけた時間の1000分の1の時間も、絵の前にいないと思う。時間をかけたものには、時間をかけてみて初めて、わかる何かがあるのかもしれない。

マティスの絵を見ていくと、顔を美しく綺麗に描くというところに重点を置いていない事がわかる。目は真っ黒で、ただの点だったりする。とにかく、色彩への意識が強い。

僕は、そのビビットな色使いの絵が好きだと思った。

マティスは、絵への考えを整理するために、ブロンズの彫刻も作っていた。

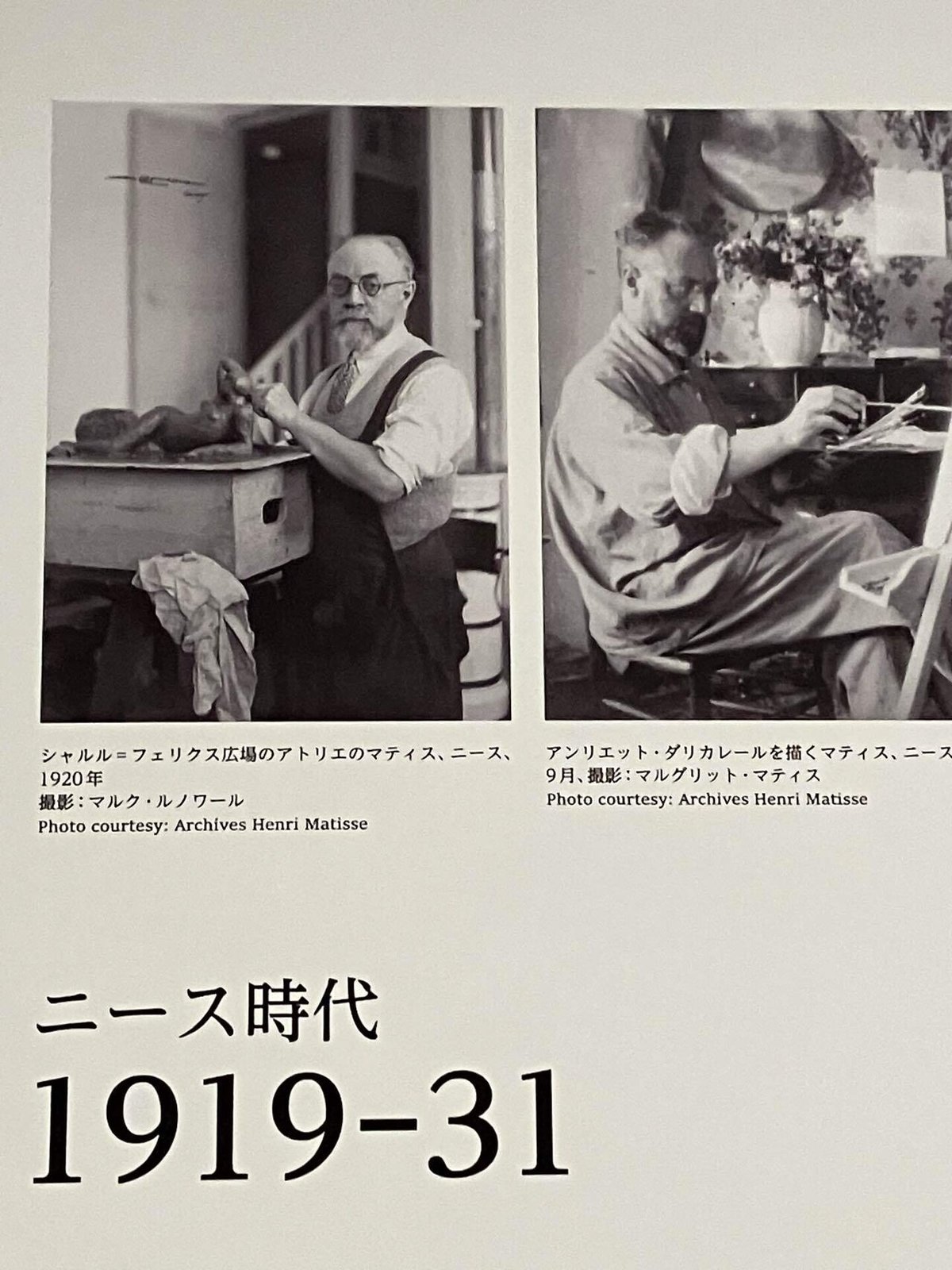

その時の写真がパネルになって飾られていた。それが個人的にすごく良かった。イケオジすぎる。

ブロンズ像もたくさん、展示されていた。絵は、平面だけど、ブロンズ像は立体なので、360°と上と下のいろんな角度から眺めることができる。

特に裸婦のブロンズ像は、どれも女性なのに筋肉のゴツゴツした感じもして、生命感があった。

その、彫刻の裸婦のモチーフは、絵の作品にも使われていた。「豪奢、静寂、逸楽」という作品にも登場していた。

2階の展示は、写真撮影OKだった。ただ、写真を撮れるフロアの絵はあんまり、好みじゃなかった。

1914年ごろ、第一次世界大戦の時の絵は、全て色調が暗かった。マティスの息子2人も戦争に行っているらしい。

やはり、表現者は人間であって、その時の気持ちは、作品に色濃く反映されていると思った。暗い色調の絵は、あまり僕の好みではなかった。

目玉であり、傑作であると言われる「大きな赤い室内」の絵は写真撮影OKのフロアにあった。「自由な色彩」が溢れていると思う。

正直、僕は、フォービスムの初期の絵と、裸婦のブロンズ像が好きだと思った。

そして、マティスの晩年は、切り絵を用いたアートを作成していた。この切り絵の色使いも、唯一無二だと思った。

子供のような自由さと、マティスの経験による大胆な色づかい。切り絵はどれも、めちゃくちゃ良かった。

特に、1953年、死の直前の作品、切り絵と墨で書かれた「オレンジのあるヌード」は、大きくて、インパクトもあって、生で見てすごく良かった。

キャンバスに、切り絵でできたオレンジが貼られており、それと真ん中の大きな裸婦が、ブロンズ像に近い造形で美しいと思った。

これは、マティスにしか作れない芸術作品だと思った。

展示の最後にある、グッズコーナも豊富で、入館してから、2時間以上がいつの間にか経っていた。めちゃくちゃ楽しかった。

記念に165円でポストカードも買った。

もちろん素晴らしかった「オレンジのあるヌード」だ。

嬉しくて、働いてる奥さんに、このポストカードを買ったと自慢のLINEをした。

するとお昼休憩だったようで、すぐに既読がついた。

そして「え、、、買ったポストカードがこれ、、?」と、返ってきた、、、。

あーあ。、、、バカにされてるわ。

きっと、このnote読んでる、あなたもそう思うんでしょう?

「わざわざ、これ買ったの?」って。

8月20日までやってるらしいので、自分の目で確かめてみてください!

では。

明後日、また更新できたらします。