【番外編】書けなかった映画レビューを蔵出し!

2022年のマイベスト映画の選出時に困ったのが、古い映画、名作映画たち。

今年は批評の独学として古い映画をたくさん見ましたが、その多くはレビューが書けていません。

名作と言われる映画を”自分なりに”とはいえ、あーだこーだと批評するのも恐れ多く尻込みしてしまう。が、そうこうしているうちに「はて、どんな内容だったかしら......」となりかねません。

というわけで、年末のベスト映画の番外編「レビューが書けなかった名作映画」をザックリとご紹介します。

レビューが書けなかった名作映画 こんな映画を見てました

『審判』(1962年/オーソン・ウェルズ)

カフカの小説の映画化。理由がわからぬまま逮捕され裁かれることになる男。が、一向に裁判は始まらず、という不条理劇。

冒頭のアニメ寓話「掟の門前」がテーマ。自分にとっての「門」とはなんだろうと考えさせられます。

監督はオーソン・ウェルズ。完璧なカメラと美術が神がかり的でもはやムカつきさえ覚える傑作です。

『忘れられた人々』(1950年/ルイス・ブニュエル)

映画評論家ドナルド・リチーの著作『Viewing Film 』で紹介されていた映画のひとつ。

舞台は発展途上のメキシコ。貧困ゆえに破滅に向かう若者。リチー曰く、ブニュエル監督は近代化と貧困の対比だけでなく人間の悲劇性そのものを描いているという。

その「救われなさ」が深すぎる1本でした。

『銀河』(1969年/ルイス・ブニュエル)

同じくルイス・ブニュエル監督作品。

スペインの聖地へと旅する2人の放浪者が出会う、さまざま時代のキリスト教の教義と異端を描く。

無神論者だからサッパリわからないのかと思ったら、そうでもなく、やたらと"呪いあれ"と歌ってくれるシュールな作風の映画です。

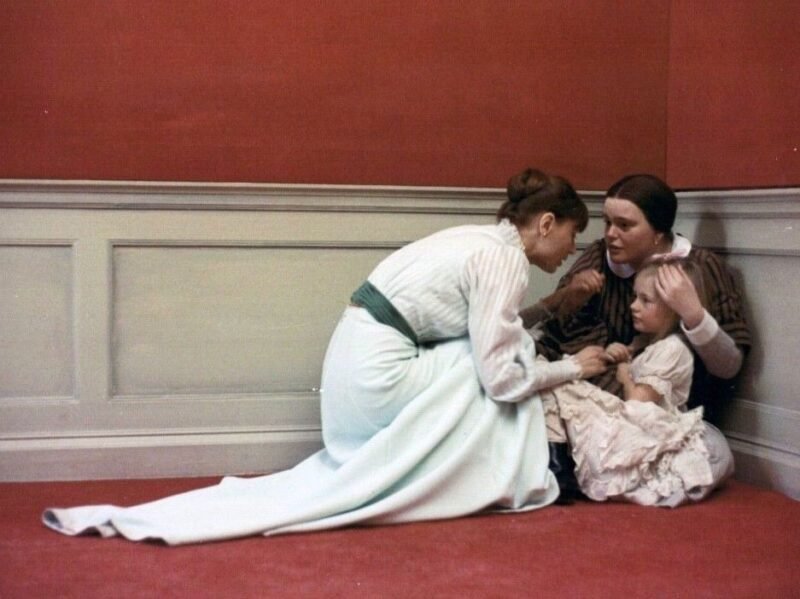

『叫びとささやき』(1972年/イングマール・ベルイマン)

おそらく一番苦手な映画監督イングマール・ベルイマン。

昨年(2021年)見た『仮面/ペルソナ』(1966年)は、ほとんどわからなかった(失語症の女優とそれを看病する看護師の自意識がなんやかんやという←スイマセン)けれど、それよりは楽しめたかな、と思います。

「楽しめた」、といってもこの映画は、病に伏す次女とそれを看取る姉妹の確執を描いたもの。そこにキーマンとなる侍女を加え、赤い壁、赤いカーテン、赤いシーツが作り出すただならぬ不穏な世界観。

やっぱり苦手です。

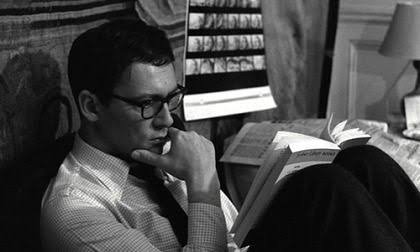

『鬼火』(1963年/ルイ・マル)

アル中で死を決意した男の2日間を、モノクロの映像とサティのピアノで描く美しいモラトリアム陰鬱映画。

ヌーヴェル・ヴァーグのカイエ派とは一線を画していたルイ・マル監督作品。自罰的な内容はキツイけれど見やすい(わかりやすい)映画でした。

『夕なぎ』(1972年/クロード・ソーテ)

これは面白かった。ロミー・シュナイダー演じるロザリーと今カレ、元カレの大人の三角関係。

今カレ(イブ・モンタン)が幼稚でキレやすい中年男。元カレはシュッとしたイケメンのサミー・フレイ。どう考えても元カレでしょ、なんだけど、そうもいかないところがニクイ。

若い頃のイザベル・ユペールも出ています。

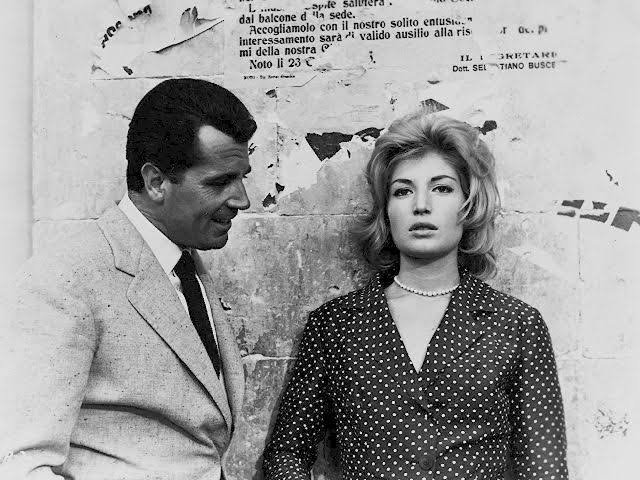

『情事』(1960年/ミケランジェロ・アントニオーニ)

ミケランジェロ・アントニオーニ監督のミューズ、モニカ・ヴィッティが2022年2月に死去。『情事』はそのコンビの代表作です。

旅先で失踪した恋人を探す男と恋人の親友が惹かれ合うようにー。

不条理な行いをしてしまう人間とその葛藤を、ストーリーではなく象徴的な映像で見せる。黒インクからの黒装束集団のシーンはゾッとしました。

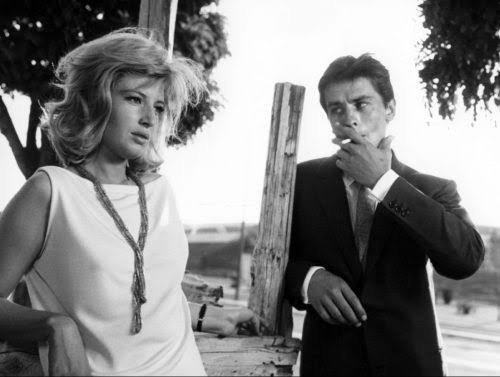

『太陽はひとりぼっち』(1962年/ミケランジェロ・アントニオーニ)

こちらもアントニオーニ ✕ ヴィッティによる”愛の不毛”映画。

モニカさんとアラン・ドロンがトンデモなく美しい。が、「何かを象徴しているんだろうな」と考えさせられるシーンの連続で鑑賞力を求められる1本です。

『赤い砂漠』(1964年/ミケランジェロ・アントニオーニ)

アントニオーニ監督初のカラー作品。

神経症を患う女性(モニカさん)を工業の発展と環境破壊の危機と重ね合わせて描く。進化や発展のなかにある暴力性と適応できない主人公。

あえてペンキを塗ったという灰白の森に赤や黄、青の人工的な色彩、そして電子音が印象的でした。

『バリー・リンドン』(1975年/スタンリー・キューブリック)

18世紀、農村の出から貴族に成り上がるバリーの物語。

こだわりつくした全編絵画のような美しさ。185分の長尺。なのに見終わったあとに残るのは充実感ではなく虚無感。

そうなるように仕掛けているというスタンリー・キューブリック監督作品です。

『ノスタルジア』('83/アンドレイ・タルコフスキー)

ロシアの映画監督アンドレイ・タルコフスキーの晩年の作品です。

水や火のゆらぎに反映したのは祖国と一体化できない(タルコフスキーはこの映画のあと亡命)思いなのか。ストーリーが難解であろうとも芸術は人の心を揺さぶる。 犬、名演です。

『エクソシスト』(1973年/ウィリアム・フリードキン)

絶対怖いやつと思ってこの歳までちゃんと見ていなかったこの映画。 が、同系の映画も見慣れたのでいざ、ということで鑑賞。

ホラー感は控えめで信仰心というものを真正面から描いているのが意外でした。怖いだのグロいだの思わなくなった今こそ見どきだった、と思える1本でした。

『サボタージュ』(1936年/アルフレッド・ヒッチコック)

俳優にとって見せ場となる殺しのシーンを、あえて台詞による演技をさせず俳優と物のショットの並列によって表現したシーンがあるというので確認のため視聴したヒッチコック作品。 なるほど。

幼い弟を死に追いやったクソ夫への恨み。泣きわめくよりこうよ。勉強になります。

レビューが書けなかった名作映画 日本映画も見ました

『羅生門』(1950年/黒澤明)

言わずと知れた黒澤明監督作品。カメラワークとボレロ風の音楽、アーティステックなイタコのシーンが印象的。

「羅生門」なのに老婆が出てこんな......、と思ったら、ストーリーは「羅生門」じゃなくて同じ芥川龍之介の「藪の中」なんですね。知りませんでした(恥)

人は自分に都合のいいように見て語る。素晴らしい映画でした。

『儀式』(1971年/大島渚)

衝撃度で言えばこれがナンバーワンでしょう。大島渚監督の映画『儀式』

戦後、自壊していく家父長制を旧家の冠婚葬祭を通して描くダークな作品です。

見るものにやわな感情移入など一切させないストーリーと圧倒的な画力。 めっちゃ死ぬし、眉毛もないっ! こういう映画を”金ロー”でやってほしい。

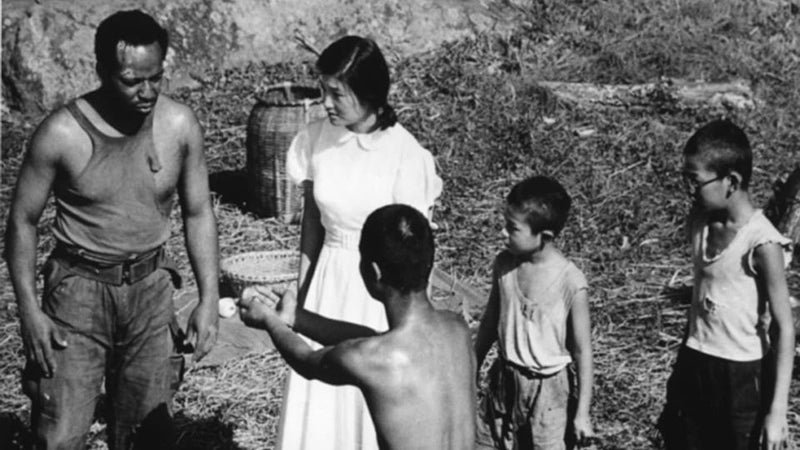

『飼育』(1961年/大島渚)

こっちもかなりー、な大島作品。太平洋戦争の末期、山村に墜落した黒人米兵を捕え「飼育」する”ムラ社会”を描いた大江健三郎の同名小説の映画化です。

感情的な場面はあえてのロングショットで台詞も聞き取りにくい。そこが「何やってんだろ、この人たち…」というリアルに不快にさせる1本です。

以上、「レビューが書けなかった名作映画」でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?