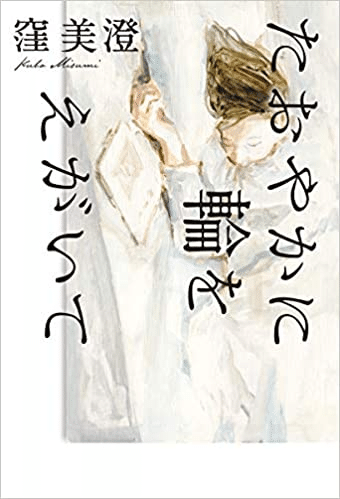

B41-2021-22 たおやかに輪をえがいて 窪美澄

同時代の女流作家を、私はあまり読まない。

それでも気になっている作家をあえてあげるなら金原ひとみ、角田光代、窪美澄、桜木紫乃くらいだろうか。なかでも窪美澄は私としてはかなり注目したい作家のひとりだ。

この作家の魂の中にある何かが、私の心にひっかかるのだ。それが何かはわからないけれども、何かとても切実なるものが、あるような気がする。それが伝わる。

この小説は、夫が風俗に通っていて、それを知った主婦が苦悩するといった内容であるが、話はそれだけではもちろんない。

世の夫が風俗にのめりこむなんてザラにあることだし、そのことについてこれほどまでに悩む妻を描く姿が、現実的に考えて少しトゥーマッチなような気もする。

だけども窪美澄という作家は、そのこと以上のことを行間から訴えかけてくる。その非言語的なメッセージというか、圧力が、ひとつの訴求力になって読みすすめる私の首ねっこを否応なしに引っ張ってゆく。

云いたいことがあるのだ。この作家は。

そのことがひしひしと伝わってくる。

云いたいことを、たくさん持っている作家、それが窪美澄だ。

もちろん作家というものどの作家も、云いたいこと、世に問うていきたいものはそれこそ山のようにあると察する。

でも窪美澄は声を張り上げない。

ことさらに正義を振りかざさない。

常に弱者の小さい声に耳を傾ける人だと思う。

その小さい声を、彼女はぜったいに聞き逃さないのだ。

聞き逃さなかったつぶやきのような声を、彼女はそっと拾い上げて小説という形にしているのだと思う。

タイトルが、うまいですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?