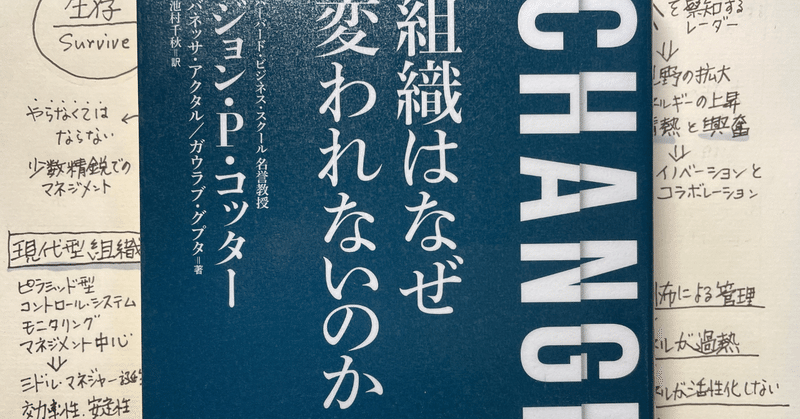

繁栄チャネルを活性化しよう!|28冊目『CHANGE 組織はなぜ変われないのか』

ジョン・P・コッター(2022, ダイヤモンド社)

組織はなぜ変われないのかという問い

「組織はなぜ変われないのか」という問いかけの裏には、「変わる必要があるのに」という言葉がかくれています。

それでは、なぜ組織が変わる必要があるのかといえば、世の中が変わっているからです。

ディール&ケネディは企業文化を4つに分類しています。

すなわち、①たくましい、男っぽい文化 ②よく働き/よく遊ぶ文化 ③会社を賭ける文化 ④手続きの文化 です。

私は学校法人に事務職員として勤務しています。

学校は(教員の文化は必ずしもそうではありませんが)「手続きの文化」が根付いていて、当然のことながら効率や安定が重視されています。

そのため、公務員と同じような能力や思考の人が集まり、官僚的で保守的な文化の特色がつくられています。

その組織が位置する業界や、事業の特色に組織文化は大きく影響されます。

ディール&ケネディは「よく働き/よく遊ぶタイプの人に自分の当座預金の口座の管理を任せたい人がいるだろうか?」と言っていますし、学校は何事もない平和な時代ならば「手続きの文化」がもっともふさわしく、官僚的な職員こそが必要な組織なのだと思います。

ところが人口の激減により、学生募集に深刻な時代がやってきます。

というか、(目を伏せて、気づかないふりをしている学校も多いと思いますが)すでにやってきています。

学校は大きくパラダイムを変える必要があり、パラダイムを変えることができる組織に、組織が変わらなくてはなりません。

と、気づいているかどうかが前提のお話となります。

学校を例えに出しましたが、社会の変化に合わせて変わるべき組織が変わる必要を感じていることが大前提であり、組織が変わる必要を感じていなければ「なぜ組織は変われないのか」という問いは決して生まれてこないでしょう。

ディール&ケネディのシンボリック・マネジャーについての読書エッセイはこちらに書きました↓

生存チャネルと繁栄チャネル

社会の変化に合わせて組織が変わる必要を認識していて、組織を変えようとしているがうまくいかない、ということであればジョン・コッター教授の出番です。

組織変革という文脈において、「戦略プランニング」「デジタル・トランスフォーメーション」「リストラクチャリング」が行われますが、従来、一般的には①戦略の成否は最高幹部たちが賢明な選択ができるかどうかである ②重要なのはデータと分析 ③リーダーシップではなくてマネジメントを重視すべき という方法論がとられていたといいます。

人間の性質について目を向けると、「生存チャネル」と「繁栄チャネル」の2つの異なったメカニズムが作動していることがわかります。

生存チャネルが過熱すると、生存しなくてはという強い本能によって「やらねばならない」と考え、不安や恐怖に支配されます。

生存チャネルを過熱させるような施策(それは多くの場合マネジメントと呼ばれるものですが)を行うと、迅速な問題解決のみに焦点が当てられます。

また自分の身を守ることに必死で、いつも不安を感じて、仕事はぜんぜん楽しくありません。

繁栄チャネルとは、脅威ではなく、機会に焦点を当てて繁栄していこうとする本能で、情熱と興奮が活力となります。

繁栄チャネルが活性化するような施策(多くの場合リーダーシップに基づくものです)を行うと、視野が拡大し、情熱と興奮でイノベーションやコラボレーションにつなげようとします。

当然おもしろいので、主体性が芽生えます。

対比して書いたので生存チャネルが悪者のようですが、生存チャネルの活性化を促すマネジメントがまったく不要ということではありません。

生存チャネルが過熱すると繁栄チャネルが活性化しないということです。

マネジメントは効率性や安定性を高め、問題解決能力があり、結果的に組織の信頼性を上げることに貢献します。

いいとこ取りのデュアル・システム

そしてコッター教授が提案するのが、マネジメントのプロセスを重んじると同時に、大勢の人がリーダーシップを発揮できるデュアル・システムです。

コッター教授は「現代型組織」と表現していますが、産業革命以後に組織の規模が拡大し、分業が進み、複雑化した組織をコントロールするために、マネジメント中心のピラミッド型の組織が発展しました。

こうした組織は機会よりも危機と問題にフォーカスをしていて、縦割りと官僚主義を助長してきました。

そしてマネジメントは少数精鋭のエリートマネジメント層によって行われています。

これまでの時代はそうしたマネジメント中心の組織が適していたのかも知れませんが、現代以降は、変化の速い世界に適した方法論を適用する必要があります。

不安と恐怖でコントロールするのではなく、情熱と興奮とやりがいで組織を動かしていく方が組織としてのパフォーマンスは上がります。

エンゲージメントをもった大勢の人たちがリーダーシップを発揮できるようにする仕組みを加えデュアル・システムにしよう、とそういう結論です。

繁栄チャネル活性化のヒントはソーシャルセクターにある?

今年も日本ファンドレイジング協会が主催するイベント「FRJ2023」が2月に開催されました。

FRJ2023に登場するソーシャルセクター、NPO、NGO、ソーシャルアントレプレナーの方々のお話を聞くと、まさに一人ひとりのエンゲージメント、社会に対するコミットメント、情熱、興奮、やりがいを感じずにはいられませんでした。

感度の高い人たちはすでに、NPOやソーシャルビジネスの活躍に注目していると思います。

これからの組織のあり方のヒントはこうした組織の中にあるのではないかと私は思っています。

最後までおつきあいいただきありがとうございました。

スキ♡の応援よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?