常連の林さんとALSの妻、利恵子さんのこと

私がアルバイトをしているイタリアンの常連さんの一人、林隆志さん(52)はもの静かで人当たりがよく、ゆったりとした大人の余裕を感じる人だ。

別の常連の男性たちから「岩永さん、常連の中で誰が一番紳士?」とふざけて聞かれた時、「林さん!」と即答すると、「それは納得だな」とみんな真顔で頷いていた。

好奇心旺盛で新しいメニューが出るとすぐ試してくれるので、シェフも新しいメニューを作ると「林さんに食べてもらいたいなあ」と心待ちにする。

その林さんがこのバイト日記を読んで私が医療記者であることに気づき、「実は自分の妻はALS※(筋萎縮性側索硬化症)なんですよ」と教えてくれた。

以前は夜間の介護は自身が担っていたのだが、ヘルパーによる24時間の介護が認められて、うちの店に飲みに来られるようになったそうだ。

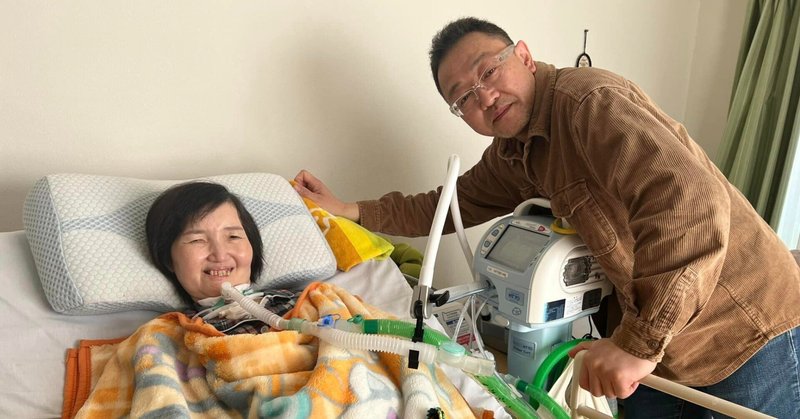

それはぜひお話を伺いたい。店の近所のご自宅に林さんと妻の利恵子さん(50)を訪ねた。

※手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん動かなくなっていく進行性の神経難病。治療法がまだ見つかっていないが、人工呼吸器や胃に開けた穴から栄養を補給する胃ろうなどを作って長く生きられるようになった。体が動かなくなっても感覚や内臓機能などは保たれる。

長男が2歳の時にALSと診断

林さんは31歳の時、大阪で働く妹の親友だった利恵子さんと出会った。東京のパチンコメーカーの開発者として働いていた林さんの元に、妹と一緒に遊びに来て紹介されたのだ。

すぐに意気投合した二人は遠距離恋愛を経て、1年も経たない2002年10月に結婚。5年後には待望の長男、倖大(こうた)君(15)も誕生した。

その倖大君が2歳になる直前の2009年の春頃、ベビーカーで保育園に連れていく時に、利恵子さんはいつもより重く感じて疲れやすいことに気づく。

そのうち喉にも違和感を覚えるようになり、しゃべりづらくなっていった。確実におかしいと感じたのは、買い物で店員に「これください」と言おうとするのに声が出ず、ジェスチャーで伝えなければならなかった時だ。

「色々な医者に診てもらっても原因がわからない。半年ぐらい病院を転々としました」と林さんは振り返る。

何がどうなっているのかわからないまま少しずつ声を失っていき、家事や育児もままならなくなった。母子で大阪の実家に戻り、東京で働く林さんが週末だけ大阪に通う離れ離れの生活が始まった。

最終的にALSと診断が確定したのは2009年の12月。利恵子さんが37歳、林さんが39歳の時だった。

涙の日々から気持ちを切り替え「りえこ新聞」を発行

「何で?何で?何で?何で?何で?私ばっかり」

実は利恵子さんは21歳の時に脳出血で倒れ、左半身まひの身体になっていた。その時は懸命にリハビリに励んで社会復帰し、病気の経験を活かせる仕事がしたいと26歳から福祉の専門学校にも通い「第二の人生」を前向きに突き進んでいた。

30歳で結婚し、34歳で母になり、育児をしながら福祉関係の仕事も続けて、順調に人生が回り始めた時に下されたALSの診断だった。

子どもの顔を見れば涙が止まらず、先を考えれば不安で涙が溢れる毎日でした。ほぼ毎日、涙を流して気づいた大切なことが一つありました。それは自分一人だったらここまで辛くなかったのかもしれない。フッとそう思ったとき、改めて母になった喜びと責任を感じ、親としての責任を全うすべく『生きる』決意ができました。

林さんももちろんショックを受けていた。

「あの頃は夫婦で『どうすっかな』ばかり言っていた気がします。でもそのうち、りえの方が『何とかなるっしょ』と言うようになり、自分もそう思えるようになった。子どもがいたのも大きいと思います」

1年以上かけて気持ちを切り替え、親しい人たちに近況を伝えるために毎月1回、作り始めたのが、ここで引用した「りえこ新聞 3rd Life〜私はお母さん〜」だ。利恵子さんが文案を考え、パソコンを操るのが得意な林さんが編集し、新聞の形にレイアウトして印刷する。

ALSを得てからの毎日を「第三の人生」と前向きに捉えようとする思いをタイトルに込めた。紙の形にこだわり、家族、親戚、学生時代の友達、医療関係者ら80人ぐらいに郵送していた。封筒に入れて切手を貼るのを息子も手伝ってくれた。

林さんは第1号の「旦那後記」にこう書いている。

突然妻が「新聞を作る!」と宣言したとき、正直なにを言っているのかよく分かりませんでした。…が、こうやって形になってみると、いつもながら妻のひたむきでがむしゃらな行動力に驚かされます。「伝えたい」という想いのたけが詰まったこの新聞から、みなさんが何かを感じていただければ幸いです。

呼吸困難になり、人工呼吸器をつける

2012年に入ると徐々に食べ物を飲み込みづらくなり、その年の8月には胃に開けた穴から栄養を補給する「胃ろう」を造設した。

生活のリズムができてくると、東京で家族3人で暮らしたいと考えるようになり、そのための準備が必要になった。2013年1月から入院し、林さんもたん吸引の方法など、自宅で暮らすためのケアの仕方を学び始めた。

その入院が始まってすぐ、利恵子さんは深夜に急に意識を失って呼吸困難となる。医師から「気管切開しかないです」と言われ、考える間もなく緊急で気管切開をして人工呼吸器をつけた。

「もし入院していなかったらそんなにスムーズにはいかなかった。危ないところでした」と林さんは振り返る。

ALSは発症から3〜5年で呼吸するための筋肉も衰えていくため、気管切開をして人工呼吸器をつけるかどうかの判断が迫られる。治療法がない過酷な病気のため、日本では3割程度が装着し、7割程度がそのまま苦痛だけ緩和して死を迎えることを選んでいるのが現状だ。

呼吸器をつければ長く生きることも可能だが、家族の介護の負担を考えて悩む人もいる。しかも、一度つければ後から外すことは難しくなる。死に直結するからだ。

実は人工呼吸器をどうするかは事前に夫婦で話し合っていなかった。

利恵子さん自身、診断当初は「延命はしない」と考えていたが、その後、「息子に寂しい思いをさせたくない」と人工呼吸器をつける方向に気持ちが傾いていった。だが、家族の負担を考えると「人工呼吸器を装着して生きていきたい」とはなかなか言い出せなかった。夫の気持ちも分からなかった。

このことについて、利恵子さんは「りえこ新聞」にこう書いている。

実は、私はこれまでに主人から「呼吸器を付けて生きてほしい!」と言われたことは一度もありません。また、私自身も「呼吸器を付けて生きたい!」とは決して口にしませんでした。(中略)

主人が何も言わないことを思い悩んだ時期もありましたが、今思うと、この道を歩むことが二人のあいだで暗黙の了解だったような気がしています。(中略)主人と二人でゆっくり話せたときのことです。そのとき初めて主人が「呼吸器を付けて欲しい」と言わないように意識していたことを知りました。理由は私に「生きることへのプレッシャー」を与えたくなかったからだそうです。私は私で介護することを義務だと感じてほしくなくて「呼吸器を付けたい」とは言えずにいたので、お互いが相手のことを思い、あえて話し合わなかったのかもしれません。

主人の思いを聞いて、これまで以上に「この人とならやっていける!」と感じました。

どんな状況であっても、それを楽しむことができるのは私たち夫婦の才能で、その素質は倖大にもしっかり受け継がれています。今現在、充分楽しく幸せに生活できていることを考えると、ALSは確かに過酷な病気ですが、私にとっては『人生を諦めるほどの病気ではない!』と感じています。

そう思えるのは主人や倖大、そして周りで支えてくれる多くの方々のおかげだと感謝しています。家族の本音が気になり人生の決断に影響するのは事実だと思いますが、私は自分の思いを言葉で表現せずに、それでも主人と同じ決断ができたことが幸せです。

林さんは実は、一緒に生きたいと願っていたと語る。

「一番大きかったのは子どもの成長を一緒に見たいという気持ちでした」

それでも「呼吸器をつけて生きてくれ」と言えなかったのはなぜか。

「生きることを義務だと感じてほしくなかったんです」

確かに利恵子さんは、「生きるも死ぬも相当の覚悟が必要な状況」とその選択の重さをりえこ新聞に綴っている。

一番近しいパートナーの林さんでさえ想像しようのない重い病を抱えることになった妻への精一杯の愛情だった。

林さんは言う。

「他のALSの患者さんで完全に生きる気力を失っている人も目の当たりにしてきました。それを考えると、よくここまでタフなメンタルで頑張ってくれているなと尊敬しています」

東京で家族3人暮らしスタート 夜間介護や育児も

2ヶ月半の入院生活の後、2013年4月に東京に引っ越した。

当時は朝8時にヘルパーさんに来てもらい、林さんが息子を保育園に連れていってから出勤し、帰宅して午後9時から翌朝8時までは林さんが一人で介護する体制だった。

「ALSの介護の記事を読むと、1時間おきに起きてたん吸引しないといけないなどと書いてあるのですが、その頃の妻はたん吸引はそんなに多くなかったので眠れていました。夜間のトイレのケアをやるぐらいでした」

「一番しんどかったのは東京に引っ越してすぐの頃、抗生物質が合わなくて下痢が続いた時です。一晩に13回排便の世話をして、さすがに妻の方から『しんどいから入院させてくれ』と言われました」

東京に移って妻の実家の支援がなくなり、子どもの世話も林さんが全面的に担うようになった。それまで家事はほとんどやったことがなかったが、子どもの朝、夜のご飯作りも、洗濯や掃除も一手に引き受けた。

「お弁当も運動会とかイベントの時は作っていました。結構、自分はできる方なんです(笑)。クックパッドを見たら作れますし、人は必要に迫られると何とかなるものですよ」と何事もないように林さんは微笑む。

りえこ新聞には徐々に進む症状に苦悩する気持ちも書かれるが、家族での四国や沖縄旅行、結婚10周年でもあった倖大君の七五三にウェディングドレスとタキシード姿で家族写真など、毎日の生活を慈しむ様子も伝えられる。

そして、利恵子さんから夫への感謝の気持ちも率直に綴られる。

今では私の方が恥ずかしくなるぐらい、真っ直ぐな気持ちで私をサポートしてくれていることに、心から感謝しています。その姿を一番近くで見ている倖大も、とても思いやりのある優しい子に成長してくれています。

主人を知る周りの人は看護師さんも含めて皆一様に、「何でもしてくれて助かるね。本当にいい旦那さんやね」と言ってくれます。

ヘルパーさん曰く「一番すごいのはすべてを楽しんでやっているところ」だそうです。

日々ヘルパーさんや看護師さんの評価がうなぎのぼりの主人は、ミキサーを使って私も食べられるしっとりしたカボチャケーキやさつまいもケーキ、ムースなどを作ってくれ、週末は家族3人で優雅に家カフェをして過ごしています。

面と向かってはなかなか言えない感謝の気持ちや互いに対する思いを伝える手段としても、りえこ新聞は役立っていた。

引っ越してきた先に美味しいパスタ屋を発見

妻が病気になるまで外で飲むことは大好きだったが、夜間の介護を担い始めると気晴らしにフラッと外に飲みに行くことは難しかった。

「会社の飲み会など限られた時だけ、ヘルパーさんに延長をお願いして行くぐらいでしたね。残業の多い職場だったのですが『介護があるので』と午後6時頃には退勤していました。子どもも保育園に迎えに行かなければなりませんでしたし、夕飯も食べさせなければなりませんしね」

ちょうどその頃、会社に通いやすい場所にある手頃な物件を探していた。

1年ぐらいかけて見つかり、2014年12月に引っ越してきたマンションの近くに美味しいパスタ屋があるのに気づいたのだという。それが私のバイト先のイタリアンだ。

ヘルパーさんがいる土日のランチの時間に息子を連れて食べにいくようになった。

そんな時、勤めていた大手パチンコメーカーがコロナ不況の煽りを受け、大規模なリストラをする。巻き込まれた林さんもまた大きく労働環境が変わり、生活が変化していった。

(続く)

【後編はこちら】いつでもそばにいてくれる喜び 「店に来ることが僕の活力に」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?