サーキュラーエコノミーを知る(上)

今年の夏、オンライン留学という形式でベルリン工科大学にて「循環型経済(Circular Economy)」について学んだ。

中国、イタリア、サウジアラビア、チリからの参加者が集まるクラスで、4時間の講義を10日受講した。ちなみに講義時間は日本時間で19時〜23時であり、欧州は正午過ぎ、アメリカ大陸は早朝の時間帯ということで、国際的なやりとりにおけるゴールデンタイムであることが実感できた。

循環型社会に向けて日本では3Rが推進されてきたが、シェアリングやサブスクリプションといった循環性と収益性を両立する新しいビジネスモデルの広がりも踏まえ、持続可能な経済活動として捉え直されたのがサーキュラーエコノミーである。

これまでの経済のあり方

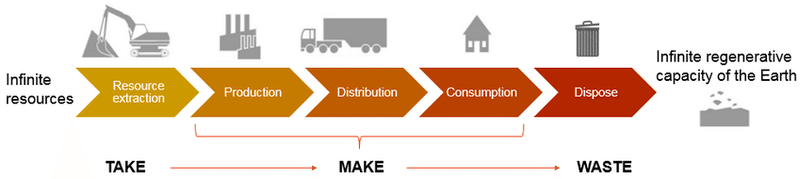

循環経済について理解するためには、前提として「リニア・エコノミー(Linear Economy)」のあり方を理解する必要がある。

ざっくり言えば、自然から採取した資源を使って製品を生産・消費して捨てられるまでの流れのことだ。

しかし当然自然資源の量は有限だし、ゴミを埋め立てる場所や自然の回復力にも制約がある。

こうした直線的な消費経済の見直しを図っているのが循環型経済である。

循環型経済の仕組み

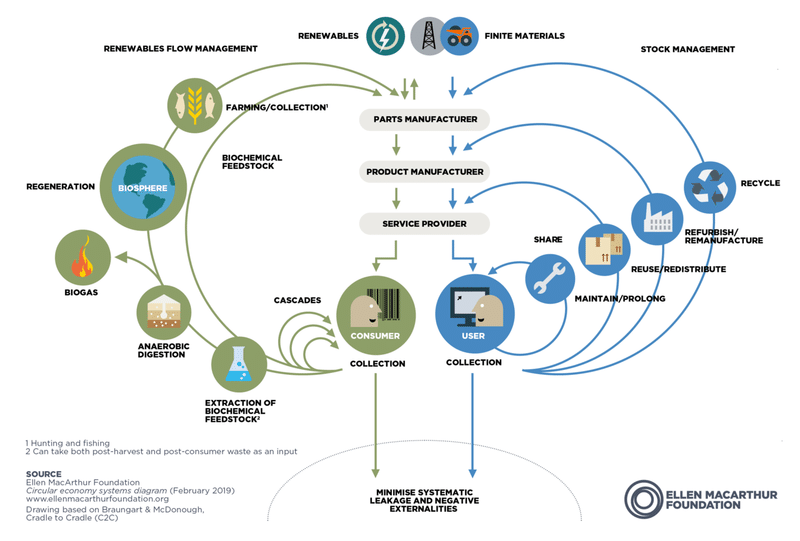

循環型経済を理解するには、このバタフライダイアグラムを理解するのが第一歩であると言える。

循環型経済では、「Biosphere(生物サイクル)」と「Technosphere(技術サイクル)」の両面から循環を生み出し、資源の消費量や廃棄量を最小限に抑えることが目指される。

Biosphere(生物サイクル)における循環

・植林

・農業

・堆肥の活用

Technosphere(技術サイクル)における循環

・メンテナンス、修理

・シェアリングエコノミー、サブスクリプション

・3R

・アップサイクル(元の製品よりも次元・価値の高いモノを生み出す)

・リファービッシュ(不良品や中古機器を新品に準じる状態に整備する)

消費者から消費者への矢印はメンテナンス、消費者からサービス提供者への矢印はシェアリングエコノミー、…というように、消費のプロセスにさまざまな循環を生み出すことで資源消費の速度を抑える、というのが循環型経済の考え方である。

ビジネスにおけるサーキュラーエコノミーとReSOLVEフレームワーク

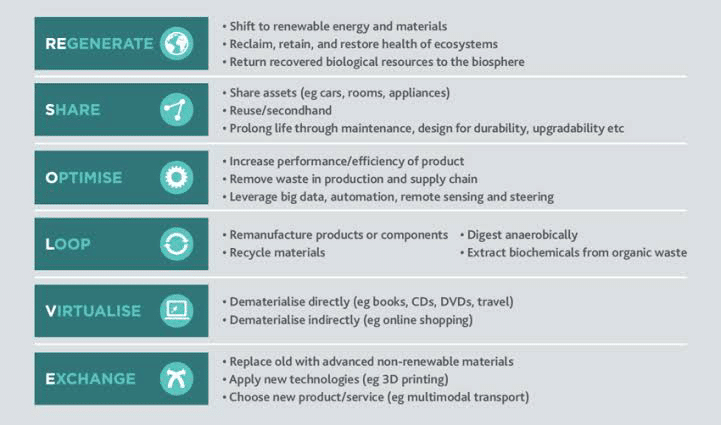

実際にビジネスにおいてサーキュラーエコノミーを実践するには、ReSOLVEフレームワークが参考になる。

①Regenerate 再生

・再生可能エネルギーへの転換

・生態系の回復

・生物学的資源の還元

②Share シェア

・資産の共有(車、部屋、家具など)

・リユース/中古の活用

・メンテナンスや耐久性の向上により製品寿命を伸ばす

③Optimize 最適化

・製品の機能/効率の改善

・サプライチェーンにおける廃棄の削減

・ビッグデータ、自動化、リモートセンシングの活用

④Loop 循環化

・3R

・生分解性物質の抽出

⑤Virtualize バーチャル化

・脱物質化(本、CD、DVDなど)

・移動距離の縮小(旅など)

⑥Exchange 代替

・再生可能な素材の利用

・新技術の活用(3Dプリンティングなど)

様々な課題を包含するサーキュラーエコノミーの枠組み

ここまで見てきたように、サーキュラーエコノミーはシェアリングやサブスクリプションといった新たなビジネスモデルから、再生可能エネルギーへの転換、新技術の活用といった幅広いトピックを包含していることがわかる。

では、こうしたサーキュラーエコノミーを実践するにあたって、どのようなツールを用いることができるのか。「サーキュラーエコノミーを学ぶ(下)」で詳しく紹介したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?