サーキュラーエコノミーを知る(下)

前回のnoteでは、サーキュラーエコノミーの基本的な考え方について紹介した。

今回は、講義で紹介されたサーキュラーエコノミーを考えるためのツールについて紹介する。

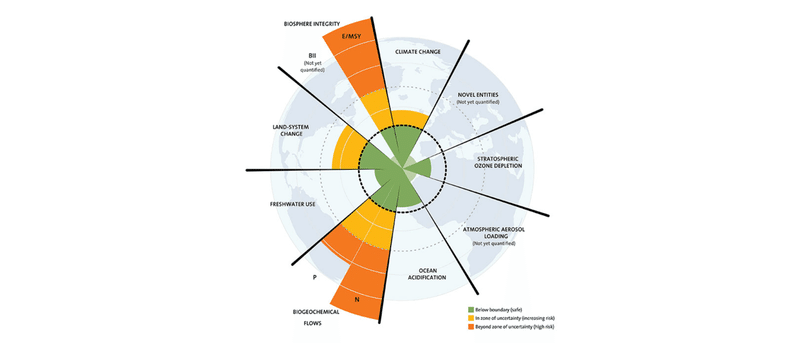

地球の限界を可視化する:Planetary Boundaries

人類が地球環境に与えている負荷を、気候変動、海洋酸性化、成層圏オゾンの破壊、窒素とリンの循環、グローバルな淡水利用、土地利用変化、生物多様性の損失、大気エアロゾルの負荷、化学物質による汚染に着目して可視化したもの。

内側の緑色の線の中に入っていれば健康な状態だが、オーバーしている領域は危険な状態、赤い枠を超えてしまうと不可逆的で壊滅的な変化を起こすといわれている。

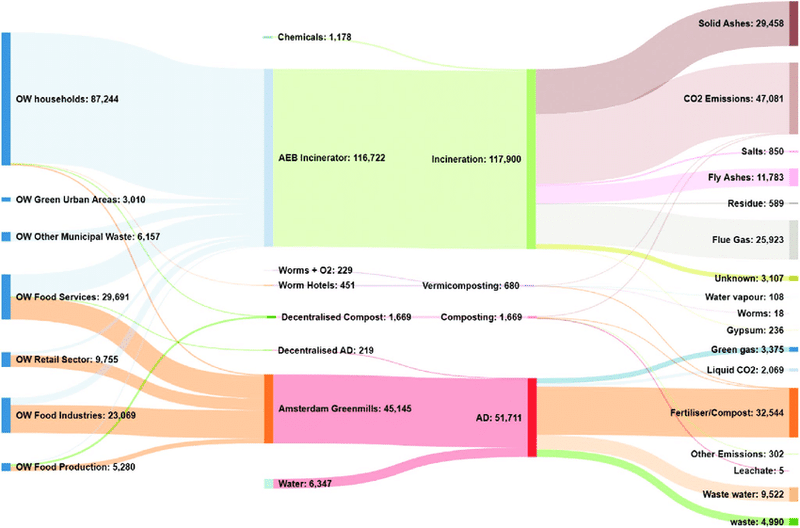

資源の流れを可視化する:Material Flow Analysis

あるまとまりのあるシステム(国や地域など)における一定期間内のモノの流れ(投入・排出・蓄積)を、系統的にかつ定量的に分析する手法。

ダイアグラムによって資源のフローを可視化することで課題を抽出し、レバレッジの効いた解決策の立案をする助けになる。

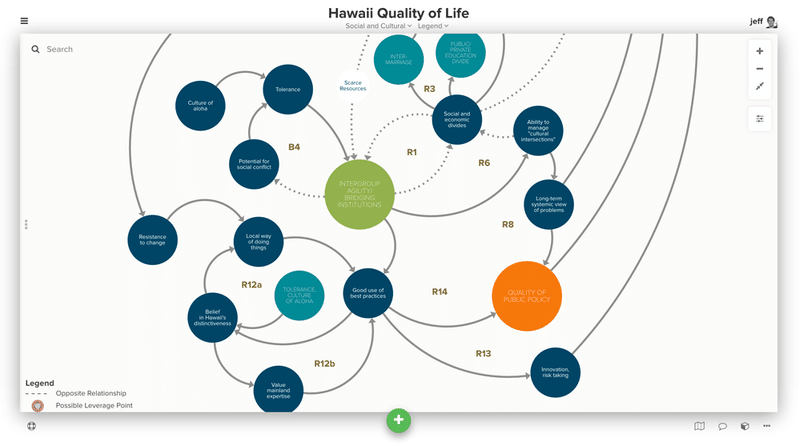

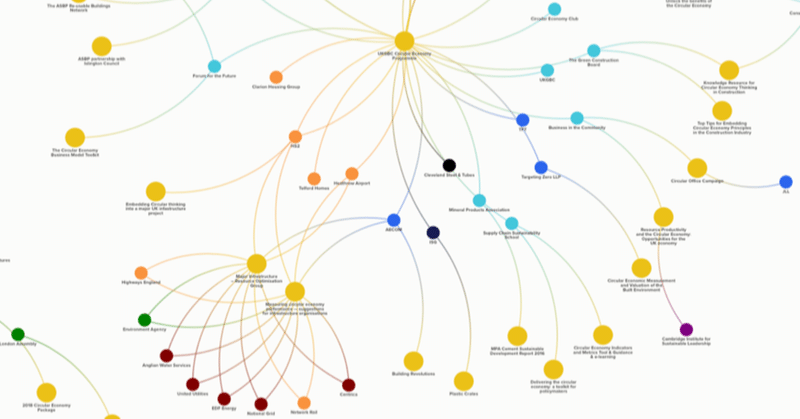

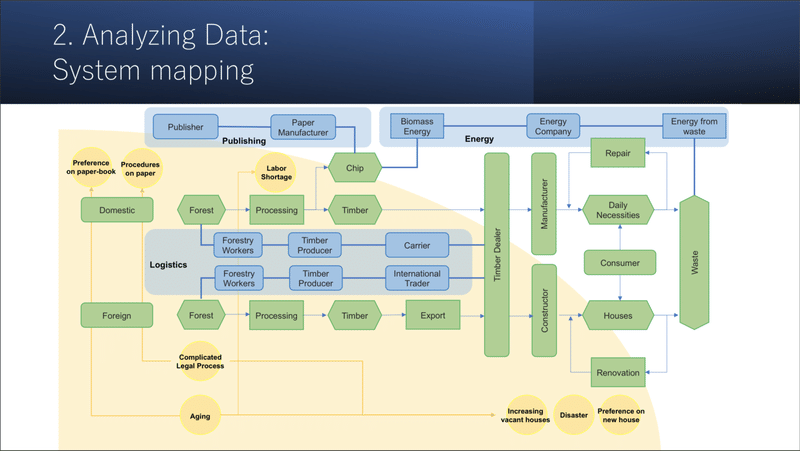

議論の対象範囲を可視化する:System Mapping

システムの全体像と構成要素、そして要素間の関係性を可視化するためのツール。これを使うことでどこまでが議論の対象となるか共有することができる。

講義では「Kumu」と呼ばれるオンラインツールが紹介されたが、筆者はPowerPointを用いて日本の木材資源のシステムマッピングを行った。

(緑:資源の流れ、水色:ステークホルダー、黄色:文化的背景。)

拙い内容ではあるが以下に提示しておく。

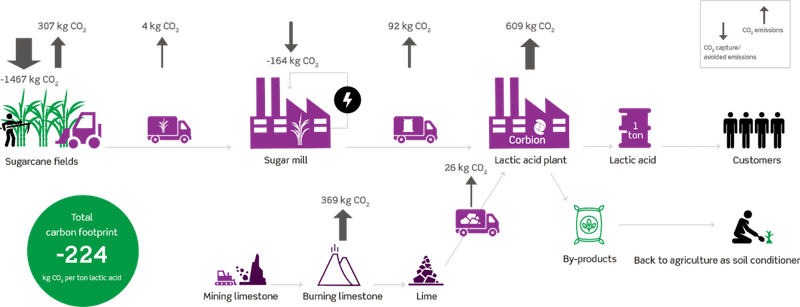

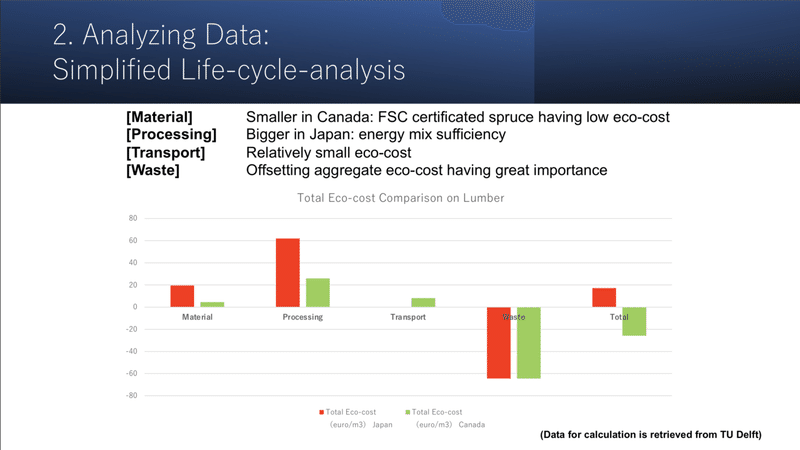

製品の環境負荷を定量化する:Life Cycle Analysis

製品の原料調達から廃棄までのライフサイクルにおいて、どれだけの環境負荷がかかっているか定量化する分析手法。

定量化の指標として「Eco cost」が紹介された。Eco-costsとは、ある原材料を生産する過程で環境に与えた負荷を回復するためにかかるコストのことである。この指標ではカーボンフットプリントだけでなく人体の健康や生態毒性、資源の枯渇度なども考慮される。

実際に私が講義で行ったライフサイクル分析は以下のようになった。

ここでは日本の木材の地産地消とカナダの木材の輸入のエココストを比較している。驚くべきことに、全体でみると日本の木材の地産地消の方がエココストが高いという計算結果になった。

この背景には船舶輸送の環境負荷の小ささや日本のエネルギーミックスにおける環境負荷の大きさがあると考えられる。国際社会で脱炭素やSDGsへの関心が高まる中で、今後エネルギー政策の重要度がさらに高まることが予想される。

最後に

今後欧州を起点として、サーキュラーエコノミーの取り組みは加速していくことが想定される。国家レベルでも企業レベルでも、こうした流れに取り残されないよう行動する必要を強く感じたオンライン留学だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?