「本と活字館」と「印刷博物館」

大手印刷所がある市ヶ谷/飯田橋近辺には、2つの印刷系ミュージアムがあります。大日本印刷の「本と活字館」は活版印刷に焦点をあて、凸版印刷の「印刷博物館」は印刷全般を幅広く取り扱っています。

活版印刷全盛期の雰囲気を建物ごと味わいたければ本と活字館、印刷について全体的に勉強したいときは印刷博物館がおすすめです。それぞれ魅力もベクトルも違うミュージアムなので、方向性がわかりやすいようにひとつの記事にまとめました。

はしごできなくもない距離ですが、このあたり高低差が大きいので、炎天下に坂道を歩くのはちょっと危険かも…という感じはします。

市谷の杜 本と活字館

本と活字館は、JR市ヶ谷駅から神楽坂方向へ坂を登ったところにあります。当時は山の上の印刷所さん、という感じだったんじゃないかなあ(今もそうだけど)と思うくらい、坂が急です。市ヶ谷が「谷」であり、神楽坂が「坂」なのを実感しました。

坂を登っていくと、レトロな感じのこの建物が見えるので、バイトに行くジョバンニ気分を味わえます。

本と活字館は、大日本印刷が運営するミュージアムです。活版印刷に焦点を当てていて、活字や印刷機などが展示されています。これらは実際に使えるように整備されていて、たまにワークショップなども開催されるようです。

まんまるさんたちがよくここの2階でワークショップされているのと、もともと建物に興味があって、行ってみたいと思っていたんですよね。

1階は活版印刷関係の展示

1階全体が、かつての印刷所を再現した展示になっています。

流れはだいたい、

文字の原図を描く

活字の母型を彫る(@ベントン母型彫刻機)

活字を鋳造する(@万年自動活字鋳造機)

活字を拾う

印刷する(@平台印刷機)

製本する(@糸かがり機)

という感じで、工程に必要なものがぜんぶ揃っています。現在は1から4までの工程が、PCとフォントと組版ソフトでできてしまいます。

便利な技術が開発されると、それまでの作業がそれに置き換えられていく、という流れは止めようがないものですが、以前の作業を知ることで、現在の技術のありがたみも感じられます(フリーズしても、あの頃に比べたら楽だな…と前向きになれます…)。

建物は元・印刷所のオフィス

ミュージアムの建物自体が歴史的建造物なので、展示以外にも見どころがたくさんです(わたしはどちらかというとこちらが目当てでした)。

配布されているパンフレットを読むと、建物の沿革がわかります。いまどきは壊す方が楽だろうに、曳家で移動までして、この建物を残してくれてありがたいです。このほかにも、リソグラフ印刷の館内案内など、紙ものが充実していますので、フリーペーパーのラックをのぞいてみてください。

2階では企画展やワークショップなど

2階はおもに企画展とワークショップのスペースになっています。活版印刷のテキンのほか、リソグラフ機やレーザーカッターなどもあります。

日本の活字の歴史は、展示の企画者さんが書かれているこのコラムが詳しいので、興味あるかたは読んでみてください。ボリュームあるのでわたしもまだ読破できていません(読破してから行こうと思ってたんですが、無理そうだったので先に見に行きました)。

売店では印刷関係の本やグッズが売ってます。ツイートすると必ずバズってる級数表などもあります。わたしが持っているのは鴎来堂さんのですが、ここで販売されている印刷学会出版部の編集アシストセットにも入っています。

印刷博物館

印刷博物館は、凸版印刷が運営しているミュージアムです。凸版印刷の敷地内というか、一体化してます。

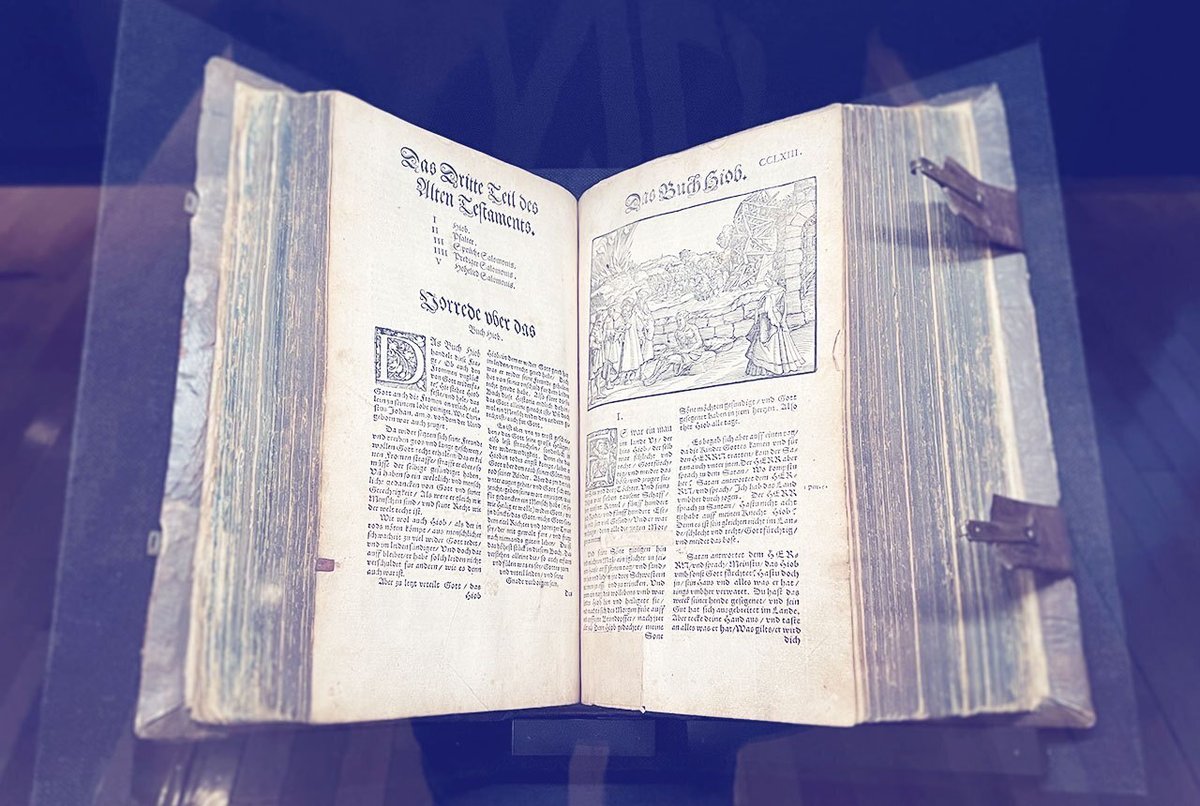

印刷博物館では、印刷の歴史と技術をテーマに、幅広い展示を見ることができます。丹念に見ていくと、本1冊読み終えたような知識が得られます。

エントランスの印刷史ダイジェスト

このミュージアムは、エントランス(プロローグ)と展示室の2部構成になっています。エントランス部分はレプリカ(一部本物かもしれない)で、本体が展示室にある感じです。

写真はガラスの反射がないエントランスのほうが撮りやすいので、あとでこっちに戻ってきて写真撮ったりしてました。撮影不可のマークが出ていない展示は撮り放題です。

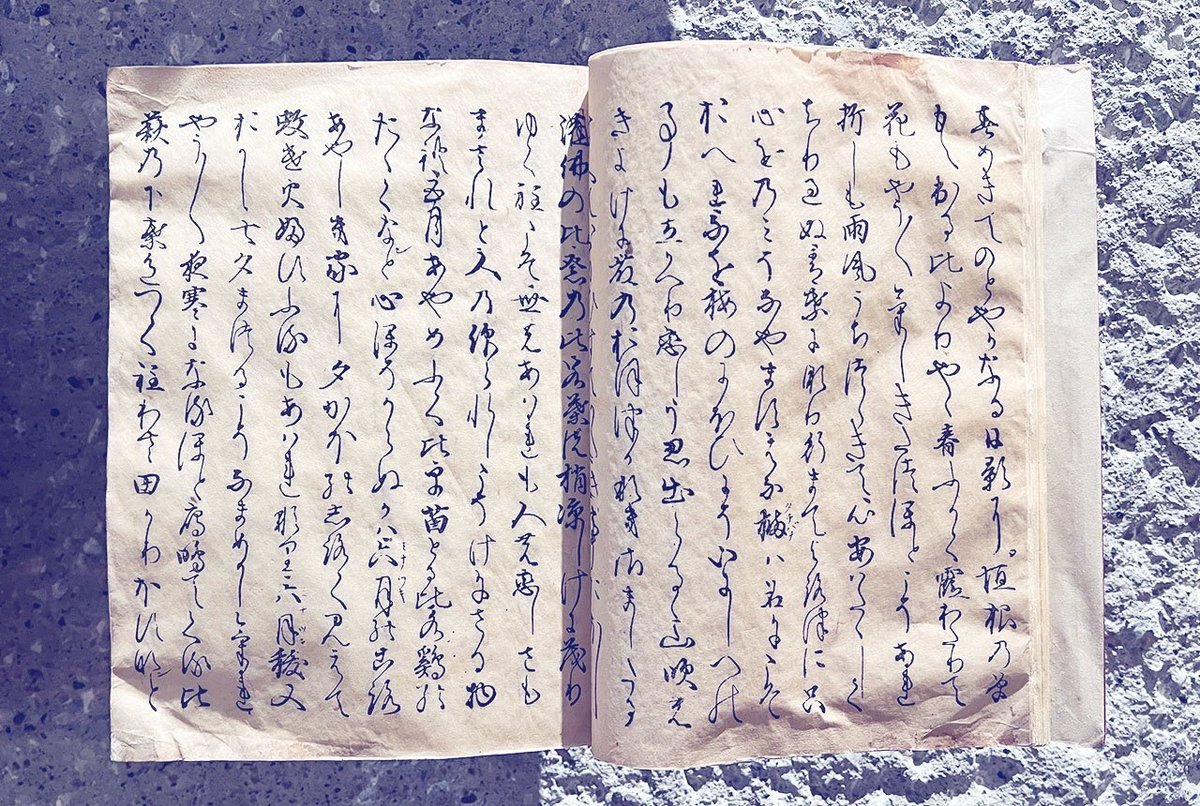

これっぽいです。

常設展の間

いろいろな印刷技術

版画からオフセット印刷まで、いろいろな印刷技術をまとめて見ることができます。「原稿」「版」「インキ」「紙などの媒体」「印刷機」の5つが揃えば印刷が成立するそうです。活版印刷や石版印刷、銅版印刷などのほか、プリントゴッコやガリ版なども展示されています。

この印刷博物館ニュースの最近のものは、PDFで読めます。本にしたらいいのに…っていうクオリティなので、興味のあるかたはぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?