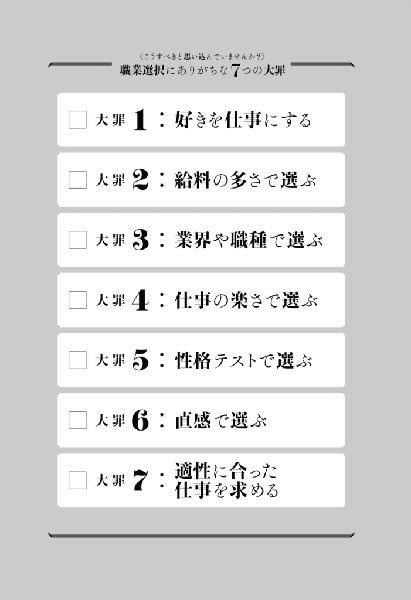

①「好き」で選んでいけない理由 〜職業選択の7つの大罪〜

仕事選びで、みんなが間違えやすいポイント。

それを筆者は、

職業選択の「7つの大罪」と名付けています

↓

これを噛みくだきながら

↓

今回は、

①「好き」で仕事を選ぶ

を解説します。

仕事選びで、間違えやすい7つのポイント❌

(解説が見たい項目をタップしてください)

①「好き」で選ぶ

②「給料の多さ」で選ぶ

③「業界、業種」で選ぶ

④「仕事の楽さ」で選ぶ

⑤「性格テスト」で選ぶ

⑥「直感を信じて」選ぶ

⑦「自分の適性・強み」で選ぶ

「好き」で仕事を選んでいけない理由

「好きな仕事がしたいなー」

とか

「楽しい仕事いいなー」

とか

思いませんか?

正直、私は思います。

ですが、多くの研究から🧪

好きなことを

仕事にできても、できなくても

『最終的に幸福度に関係はない』

むしろ、

「好きな事を仕事にしたい」と考えている人は、

幸福度、年収、キャリアまでも低くなってしまう

という結果も出ています。

なぜ、好きな仕事を選んで幸福度が下がる事があるのか?

え?好きな仕事なのに、幸せじゃないの?

マジ😓

信じられない。。。

そんな事を思う方もいるんじゃないでしょうか。

じゃあ、なぜそんな結果が出たのでしょう?

では、実験のお話しします。

↓

2つグループに分けます。

_____________________________________________

グループA

「好きな仕事がいい❗️」🤩

グループB

「やってれば仕事は、そのうち好きになるでしょ」😶

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

それぞれの幸福度を調べた結果です。

たしかに

「好きな仕事」(グループA)の人は

最初は楽しく仕事をしていました。

つまり、幸福度は高かったです。

ですが、1年過ぎてから幸福度は下がり続けて元通りになっていました。

さらに、1年〜5年スパンでみた場合、

「やってれば仕事は、そのうち好きになるでしょ」😶というグループBのほうが、

幸福度も年収もキャリアも高くなった。

という結果だったんです。

なぜ、このような結果になったのでしょう?

趣味を仕事にするといけない話

「趣味を仕事にすると、趣味がキライになるから止めた方がいい」

なんてこと聞いた事ありません?

この話は、先程の実験の結果をよく表しています。

「好きな仕事がいい❗️🤩」(グループA)

が幸福度だけじゃなく年収、キャリアまでも低くなってしまった

原因は、全て

期待値と理想が

高過ぎること

だと思われます。

期待や理想が大きいぶん

「ここは好き、だけどこの部分は好きじゃないからやりたくない」

とか

「思ってた仕事を内容と違った」

とか

「成果が出ないけど、好きだけど向いてないのかな」

とか

「やってみたけど楽しくないから、ホントは好きじゃないのかな」

とか、とか、色々な疑念を考えてしまいます。

そして、情緒が安定しずに、スキルが身に付きません。

理想と現場が違い日々ギャップを感じ続けます。

そのせいで、

モチベーションが下がっていくわけです。

そして、、、

多くの人が

「やっぱり好きじゃないから、好きな仕事に移ろう」と考えます。

その結果、グループAは離職率が高くなりました。

当たり前かもですが、

しっかりスキルがつく前に仕事を変えたり、頻繁に違う業種に転職したりすると、キャリア、年収にも影響が出ます。

この結果、

「続ければ仕事は好きになる」(グループB)のほうが年収、キャリアも高かった。

という理由だと考えれます。

好きな仕事を探す必要はない?

「でも、好きでもない仕事を続けて、やりがいは感じるの?」

こういう疑問を持たれるかもしれません。

ですが、

実はどんな仕事でも続ければすきになる。

つまり、

仕事への情熱の量は注いだリソースに比例する

という結果が出でいるのです。

だから、先程の

「やってれば仕事は、そのうち好きになるでしょ」😶(グループB)

と始めた人も、

最終的には

「この仕事は楽しい」

「情熱とやる気をもって働ける」

という気持ちになっている。

という研究結果なのです。

「好き」で仕事選んで幸せになれない結論

「幻想から目覚めよ!」

筆者は、このように語っています。

結論をまとめると以上です⬇︎

【好きな仕事を選んだのに、幸福度が低い理由】

それは

過度な理想により、期待値が高過ぎる為に満足できないからです。

そもそも好きを仕事にしても幸せは続かない、

どんな幸せが手に入っても、1年を過ぎれば慣れて幸せを感じなくなる。

では、どうすればいいのか?

好きかどうかではなく、

人に求められる仕事や、自分が必要とされている実感が湧く仕事をするべき。

仕事なんて何でもやっていれば好きになる。

これが科学的な結論です。

ざっくりと分かり易いように説明したつもりです。

省略してるところもあるので、

細かく知りたい方は下をお読みください。

↓

↓

『詳しい解説編』❶〜❸

「解説❶」

なぜ?好きで仕事を選んだ人は幸福度が高くならないのか

ミシガン州立大学が、以下のような実験を行った。

272名にアンケートを行い、すべての参加者の「仕事観」を2つに分類しました。

・適合派:「自分にピッタリの仕事がどこかにあるはずだ!」と思っているタイプ。「給料が安くても満足ができる仕事をしたい」と考えるため、転職率が高い。

・成長派:「どんな仕事でも続ければ好きになれるはずだ!」と思っているタイプ。「仕事は楽しくなくてもいいけど給料は欲しい」と考えるため、転職率は低い。

結果は、

1~5年スパンだと、幸福度や年収は、まったく同じレベルだった。

つまり、好きを仕事にすることは、

幸せや社会的成功と何の関係もない。

という結果を示した。

研究者は、この理由を次のように説明してます。

「適合派は自分の好きな職を探すのはうまい。しかし、実際にはどんな仕事にも好きになれない面が強いため、最終的には現実的なラインを探して妥協することになる」

「解説❷」

〜仕事に情熱を持つためには〜

2007年に、フロリダ州立大学が「仕事のやりがい」に関する大規模な研究を行いました。

(これは、過去に行われた259件の職業研究から、約20万人分ものデータを取り出して精査したもの。科学的な信頼度はピカイチです。)

その結果、研究チームは、「仕事の情熱を決める要素」を以下の6つに絞り込みました。

自治性:どれだけ仕事を自由にコントロールできるか

多様性:仕事の内容に幅があること

困難さ:適度な難しさがあること

フィードバック:自分の成果がハッキリ把握できるか

全体性:仕事の最初から最後まで関われるか

人様の役に立っている感:自分は他人に良い影響を与えている!という感覚

どの要素が欠けても仕事のやりがいは下がりますが、なかでもズバ抜けて影響が大きかったのが「人様の役に立っている感」です。

その影響度は、なんと他の要素の1.7~2倍。「自分は仕事を通して他人に良い影響を与えている!」とさえ思い込めれば、どんな仕事でも情熱は後からついてくるわけです。まさに職業に貴賎なし。

「解説❸」

適職をみつける方法

結局のところ

適職を見つかるパターンは

「たまたま、やってみたら面白かった」

というのが多いんです。

考え方として、

「情熱は自分の中に眠っている」

とは考えず⬇️

「情熱は自ら生み出すものだ」

と、考えていれば最初のうちに困難やトラブルに見舞われても負けずに進めるという事です。

そうしてるうちに

高いパフォーマンスが発揮できたものを続ける

としたほうが上手くいくわけなんですね。

その証拠に、過去の偉人達も

もともと

・ゴッホは聖職者になりたかった

・ココシャネルは歌手になりたかった

・ナポレオンは小説家になりたかった

のです。

ですが、たまたま他の分野で力を発揮して、

そこにリソースに注ぐうちに情熱が生まれていった。

というパターンなわけです。

つまり

「自分が好きなことは何だろう?」

とか、

「自分の夢は何だろう?」

とか考えるヒマがあるなら、

とにかく何でもいいから働いたほうがいいです。

だけど、その仕事が

「本当に人の役に立っている仕事なのか?」を見極めて、

「どうすれば今の仕事で自分は人の役に立てるか?」

を考える事が適職を見つける方法。

というのが科学的な答えです。

最後に

〜もっと詳しく知りたい人へ〜

お読み頂きありがとうございます。

読みやすく書いたつもりですが、

私の主観やバイアスなども入ってしまっていると思うので、その点はご了承ください。

もっと純粋な詳しい情報が知りたい方は

原書をチェック

🔻

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?