運指しやすい指の状態とは?その2

前回の投稿で指を横方向へ動かす際の注意点をお話ししました。

指を開く動きの範囲が意外と狭いことにお気付きの人もいたのではないでしょうか。

今回の投稿では運指する上でのポイントをいくつか挙げていきます。

・複数の方向へ力が生じるということ

実際に演奏するにあたり、横へ指を開きながらしっかりと押弦をするというのは横方向への力と指板に対する垂直方向への力を同時に発揮する形となります。

自分の指が動かせる可動範囲内であれば複数の方向への力を発揮することは容易に行えますが、時には指の可動範囲よりも広い範囲に指を開かなくてはなりません。

その状態で押弦するとしたらきっと弦を押さえる力が上手く伝わらず、コード進行を妨げる形になってしまいますね。

・指の接触角度

指が物体に接触する角度と摩擦の関係を検討した研究で

「接触角度30°における最大静摩擦係数は60°におけるそれより有意に高値を示した。接触角度が増加するに伴い、指尖部の摩擦係数は減少する傾向を示した。(嶋脇 聡ら:ヒト指尖部の摩擦特性に関する研究 日本機械学会論文集(C編)74巻 739号(2008-3) 論文 NO.07-0793)」

と述べられています。

弦楽器で考えると押弦や運指する際には指が弦に対してある程度立っている方が、指を滑りやすく(動かしやすく)させられるということになります。

ここまでの内容を踏まえて、横方向への運指を無理なく行いながらも押弦する力を保つためのエクササイズや注意点をお伝えします。

・ 自分の指がどの程度曲がっている時に、どの程度開くことができるのかを知る

① 画像のように全ての指が伸びた状態で掌を台の上に載せる

② 指先の前面が台から離れないように意識しながら指を開く(ジャンケンのパーの動きをする)

③ 指の付け根の関節(MP関節)を少し曲げた(屈曲)状態で②の動きを行う(手首の付け根は浮かないように注意)

④ MP関節の屈曲角度を少しずつ大きくしながら②の動きを行なっていき、「MP関節がどの程度屈曲している時にどの程度指を横に動かせるのか」ということを自覚する

上記のエクササイズを行うことで自分の指の横へ開く可動範囲をある程度把握することができます。

ここで注意してもらいたいのは、上記のエクササイズは指の開く範囲を拡げるのではなく、あくまで「指の開く範囲を把握する」ということが目的であるということです(指は画像のように靭帯によって制限されており、動きを無理に拡げようとすると靭帯の強度を弱め、構造的に指を不安定にしてしまう可能性があります)。

指に限らず自分の身体の動きを知ることは、練習の効率化・技術の向上だけでなく怪我の予防にも役に立ちます。

・ 指だけでなく手首の動きも組み合わせる

運指をするにあたり、指の動きだけで目的の弦を正確に押弦することには限界があります(指の動きは横方向の可動範囲に制約があるため)。

そこで「指を開いて弦に届かせる」のではなく、「目的とする弦へどのようにして指を届かせるか」ということを考えたときに1つの要因となるのが「手首の捻り」になります。

指の動きは横方向よりも前方向への動き(以下:屈曲)の方が、最終的に指先が到達する距離が遠くなります(前方向の動きの方が大きく動かせる)。

また弦に対して指を立たせることに関して、指の屈曲運動が重要になりますが、指が屈曲するにつれて横方向への可動範囲が狭くなることは前回の投稿でお伝えしました。

ここまでを踏まえて、「掌を内側に向けるように手首を捻る」ことで無理に指を開くことなく弦をしっかりと押弦することができます。

掌を上に向けた状態での押弦

人の指は横方向には大きく開かないため、関節への負担もかかりやすいです。

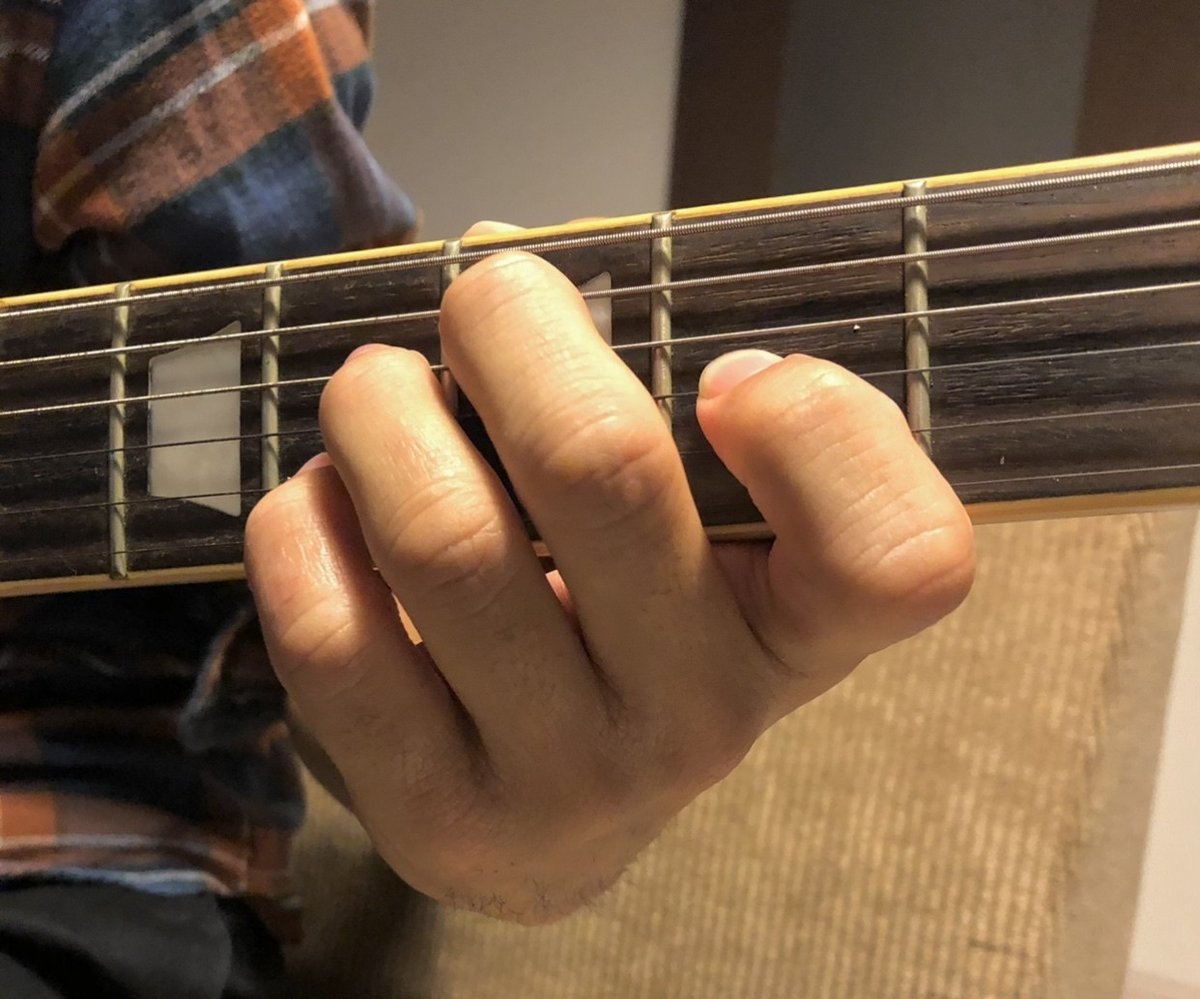

掌を内側に向けた状態での押弦

人の指は前方向には大きく動かせるため関節への負担は少なく、運指の幅も大きくなります。

関節の動きで言うと「前腕の回内」と言う動きになるのですが、画像のように手首を捻ることで掌や指先の向きがボディの方向へ向きます。

その結果、指の屈曲運動によって運指の幅が拡がり、フレットが離れた位置への押弦が容易に行えるようになります。

以上、運指しやすい指の状態を考えてみました。

今回はここまでのお話となりますが、何か1つでも皆様の演奏活動の手助けになれば幸いです。

それではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?