スラップ奏法を考える その3〜メリットとデメリット〜

前回の投稿でスラップ奏法における手首の動きについてお話をしました。

今回は手首を小指側に傾ける動き(以下:尺屈)のメリットとデメリットについてお話をしていきたいと思います。

メリット

尺屈することで親指と人差し指で弦を弾く部分が、弦の走行と平行に位置します。

その結果

① 同一弦をサム・プルの繰り返しで弾きやすくなる

② サムをした後に人差し指を弦の下に入れやすくなる

ということが可能となり手数の多い曲でも指の動きが対応しやすくなります。

↓親指が弦と平行の場合、親指と人差し指の間には指1本半くらいの隙間が生まれます。

↓尺屈により4弦から1弦方向に向かっての親指と人差し指の間の距離は短くなります。また弦と弦の隙間に平行に人差し指が入っていく為、サム 後に人差し指を弦の下に潜り込ませやすくなります。

③ 2連サムしやすくなる

1打目の後に更に尺屈していくことで弦と指の間に隙間(角度)ができます。

↓普通の手首の状態でサム

↓尺屈した状態でのサム (赤い線で表した角度が大きくなっています)

弦と指の間に角度がつくことで弦と指との間の摩擦・抵抗が減少する為(以前の投稿参照)、そのまま親指を下の弦に向かって弾くことで2連サムが容易に行えるようになります(以前の投稿でも述べた母指対立筋を使って「親指と小指を近づけるイメージ」で親指を動かすと楽に2連サム が行えます)。

デメリット

場合によっては手首の怪我をする可能性がある(TFCC損傷)

手首の小指側には三角線維軟骨複合体(triangular fibrocautilage complex 以下:TFCC)と呼ばれる組織があり、手首の骨折やスポーツ等で損傷しやすい部位になります(転倒等による手首への過度の荷重や、グリップ動作に伴う手首の捻れや圧迫ストレスが生じ痛みにつながります)。

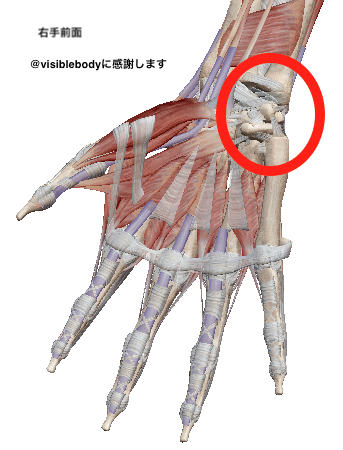

TFCCは複合体という言葉の通り軟骨や靭帯、腱など様々な組織の集まりを総称した部位を表しており、関節の安定化や手の力の伝達を担う機能を持っています。

↓画像は赤丸の部分の筋肉は削除したものですが、靭帯等が入り組んでいる様子が分かります。

スラップ奏法におけるこの部位の怪我の仕方として、

① 尺屈により手首の小指側が圧迫されるストレス(赤線)

② 前腕を回旋することによる捻れのストレス(黄色線)

が挙げられます。

この2つが過度に合わさることで手首の小指側には「圧迫されながら捻られるストレス」がかかることになります。

そのためスラップ時に手首を尺屈する際には大きく動かすのではなく、あくまで少しだけ小指側に手首を傾ける程度(ストラップを短くして構えた時に手をダランとした時くらいの角度)にしておく必要があります。

そもそも前腕の回転軸も大きく傾いているわけではない為、機能的に考えてもほんの少し手首を尺屈すれば充分であると考えられます。

今回はスラップ奏法についてのメリット・デメリットについてお話しましたが、TFCC 損傷の話については他の楽器の演奏動作にも言えることだと考えていますので1つの参考にしてみてください。

手首の怪我は他にも色々あり、多くの音楽家の方々が苦しめられていることでもある為、今回の記事が少しでも自分の体のことを振り返るキッカケになればと思います。

今回はここまでのお話となりますが、何か1つでも皆様の演奏活動の手助けになれば幸いです。

それではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?