8通りの本の読み方 (中編):蔵書3000冊超のボクの読書

かなり前に(前編)を書き、尻切れトンボ状態になっていました。先生のオンライン事業立ち上げのスケジュール案作成までは完了し、ちょっと時間ができたので続きを書きたいと思います。

前編はこちら

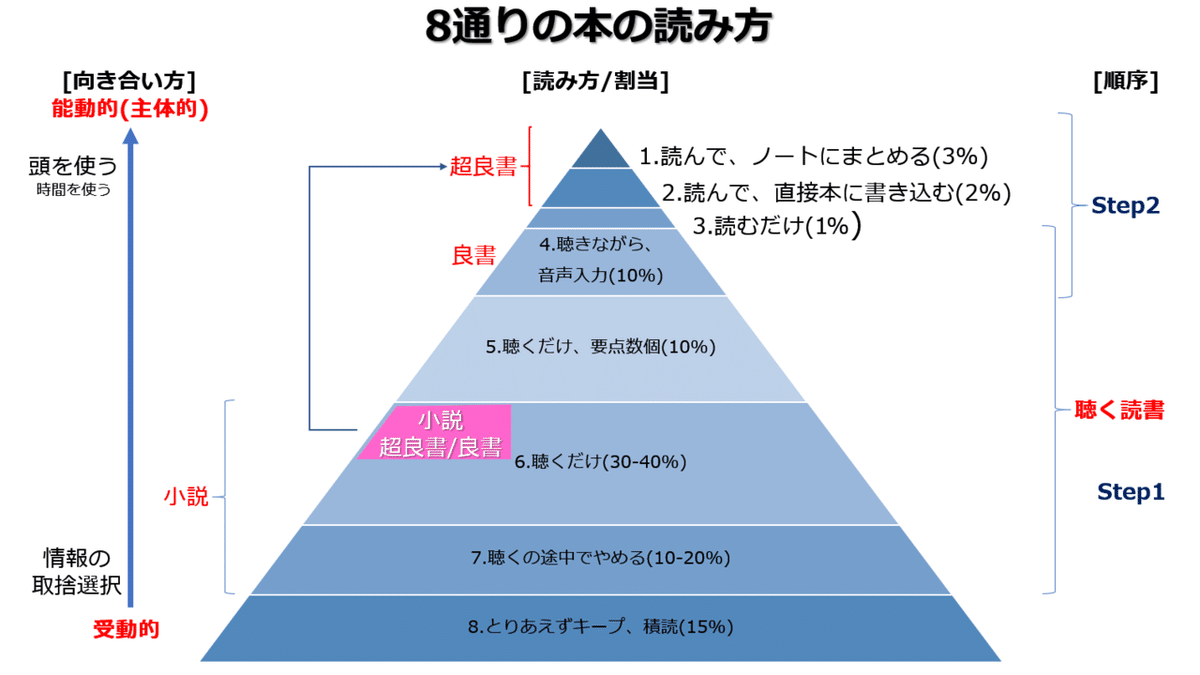

8通りの本の読み方

(前編)を超要約すると、ボクは、「自分にとって”いい本”の”いい部分”だけを、たくさん、ラクに読むため、まず最初に”聴く読書”を行っている」になります。

その理由とやり方として、「本読みの基本スタンス」と「順序(図の右側)」の説明をしました。今回は、図の左側[向き合い方]と実際の[読み方]を紹介したいと思います。

ボクの読書量や蔵書数は、公開されている日本人の平均読書量(年間ほぼ6冊未満)、平均蔵書量(91冊)と比べ圧倒的です。もっと本を読みたい、あるいは本を読めるようになりたい、と思っている方の参考になればと思います。

ちなみに、ここまで多く本が読めるようになったのは、(前編)の”超要約(「自分にとって”いい本” ~ ”聴く読書”を行っている」)”を行うようになってからです。それまでは、平均以上には読んでいましたが、そこまで圧倒的な量ではありませんでした。そんな”普通の読書好き”の頃、ボクの30代のときの本の読み方を紹介したいと思います。「もっと本が読みたいのに、読めない」と思っている方が陥っている物理的制約に気付くことができると思います。

30代のときの本の読み方

30代のときは、一般的な書籍に書かれている多読術やフォトリーディング、速読術による読み方をしていました。ちゃんと身につけられたかは疑問ですが、それなりに、それらしき読み方はしていました。しかし、量や充実度としては、今の1/4程度だったと思います。理由は単純で、これら方法は、集中力が必要で、ラクじゃないし、座って行う必要があったりするからです。「これから本を読むぞ!」という、精神的な集中と、物理的にも時間や場所の確保が必要でした。

そんな当時のボクのメイン読書の場は通勤電車の中でした。かばんも持たずにハードカバーの本と蛍光ペン(ピンク)だけを持って、満員電車の通勤中に本を読んでました。要点や響いたところが出ては、キャップを口にくわえマーキングしながら読みます。

帰りは仕事終わりの疲労のため、寝落ちしながら読むこともありました。乗り換え時間や歩いている時には読めないので読める時間は20-30分程度。途中、乗り換えによる中断もあります。通勤時間が50分程度なのを考えると、とても効率の悪い読み方をしていました。

せっかく読んだ本の内容を自分のものとするために、読後のまとめは結構ちゃんと行っていました。蛍光ペンでラインが引かれているところをまとめようと思うと、パソコンの前に座って入力する必要があります。蛍光ペンでラインが引かれているところを中心にまとめます。前後文脈を読み、まとめるのでそれなりに時間がかかります。

文章を理解し、それをまとめるので、アウトプットといえばアウトプットです。しかし、筆者の”まとめ”や”主張”をそのまま書き写している場合も多くあります。後で読み返す場合には、要点がまとまっており、いいのでしょう。しかし、筆者の主張をピックアップしているだけだなので、生産的かといえば、生産的ではありません。所詮、まとめにしか過ぎません。もっと付加価値を付けるか、付加価値を付けられないのなら効率的に行うべきです。

本を読む姿勢は立派なのですが、今のボクから見ると、無駄が多すぎます。

どうでしょうか? 結構一般的な読書家の読み方ではないでしょうか?

まず、気づく点は、蛍光ペンを持って本を読むという姿勢はいいのですが、その本を読む目的が明確ではありません。後で読み返すための要点ピックアップなのか勉強なのか。

後で読み返すための要点ピックアップであれば、マーキングするのは理にかなっています。ただし、それを1冊の本の要約としてまとめるのは如何なものでしょう。マーキングしたところを中心に読めばいいだけです。

1冊の本の要約だけを行うのであれば、時間をかけずに、効率的に行うべきです。その方法は後述します。

勉強の場合は、マーキングしたところを、関連ノートなどにまとめることになると思います。この効率的な方法は、うーん、わかりません。受験勉強などであれば、1冊の母艦参考書に新たな知識などを書き加えていくことが効率的だと思います。しかし、社会人になってからの勉強は、限定的な範囲だけを勉強するわけでもありません。母艦参考書などは存在しません。

自分で身につけ、活かしたいと思う知識は、自分で咀嚼し、自分で使えるようにまとめるしかありません。残念ながら、そこまで効率的にはできないと思います。

本との向き合い方

前編で書いた「本読みの基本スタンス」にも通じますが、今は本を読み始める前には聴く読書をしているためか、全く”気負い”がありません。”気負い”というと言うと大袈裟なのですが、テレビ、それも毎朝のニュース番組を付けるぐらいの感覚で本を読み始めます。とりあえず、情報として本を流す感覚です。知っておくべき情報や知識があれば、そこで初めて意識のベクトルを向ける感じです。

朝のニュースをイメージしてみて下さい。これから学校、会社に行くため(今はもう行かないかな!)、朝ごはんを食べながらTVニュースをぼーと見ている感じです。XX市でYYが発生した、タレントのZZがAAと交際発覚、なのどの情報は入ってきますが、右から左に頭を通り抜けていく感じです。

ここで、自分に関連する業種のテーマがトピックスとして登場したらどうでしょう? 急に意識のスイッチが入るのではないでしょうか?

ボクの聴く読書もまさにそんな感じです。受動的に音声情報を3倍速で流しておき、あるキーワードやある文脈で勝手に意識のスイッチが入ったら、そこから意識的に聴くようにします。”します”と書くまで明確なシフトチェンジが起きるわけではなく、意識的に聴くように”なっていきます”ぐらいが正しい表現のような気がします。その時の自分にとって重要、役立つ情報かの取捨選択をするモードに勝手に変わるぐらいの感覚です。

”ちょっとは意識したが、どうでもいい内容”であれば、また受動的な聴くだけモードに変更。”ちょっとは面白いな”と思えば、意識的に聴くモードを継続。”いいこと言ってるな~、自分の血肉にしたい知識や意見だな”と感心したら、そこで初めて能動的なアクションをとります。

Google Keepを起動、音声認識で、聴いた内容を自分で要約したメモとして残します。あるいは、歩いていたら立ち止まり、読まれている部分をコピー&ペーストします。

「8通りの本の読み方」の「4.聴きながら、音声入力」にあたります。詳しいやり方はこちらで紹介しています。聴く読書でもちゃんとメモをとれる仕組みがあります。

また、ボクの聴く読書はテキストファイルをTTS(Text To Speech:音声合成)ソフトで読ませる方法です。

人が朗読するAudibleやAudiobookとは異なり、読まている内容がテキスト化されています。テキストを機械が読み上げているので当たり前なのですねw。これにより、読まれている重要部分をコピー&ペーストすることができます。

この能動的なアクションが終了すると、また受動的なモードで、そこまで意識しない聴くだけ状態に戻ります。気になったら”情報の取る”、そこまでは能動的に本を読まないので、とてもラクです。

「ラクかもしれないけれど、そんなので本の内容が頭に入っているのか?」と聞かれそうです。

答えはYesであり、Noです。通常の目で読む読書と同様に、読んではいるが頭に入っていない時もあります。別のことを考えている時です。そんな時はNoです。

しかし、とりあえずボーと朝ごはんを食べながらテレビのニュースを見ている時にニュースの内容が頭に入っていないか?と言われると、違うと思います。「XX市でYYが発生した」という内容が人との会話で登場したら、概要は理解しているものです。そのレベルの内容は頭に残っています。

では、本を目で読んだ時、テレビのニュース並に頭に全部残っているか?というと、人によって異なるとは思いますが、残っているものもあれば、残っていないものもある、というのが正直なところではないでしょうか。常に意識した状態では読めていないものです。

そういう意味では、目で読む読書も受動的に読むことが可能なのかもしれません。しかし、耳で聴く読書と全く違うのは、同時に他の行動をできない点です。

通勤電車での読書は例外かもしれませんが、歩きながら、犬の散歩をしながら、車の運転をしながら、家事をしながら、目で読む読書はできません。

耳で聴く読書は、より明確に受動的に読書ができると言えると思います。

後編につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?