8通りの本の読み方 (前編):蔵書3000冊超のボクの読書

先週末のこと。大学生の娘と久々に真面目な話を長時間しました。父としてはプライスレスな時間を過ごせました。

しかし、認識はしていましたが、彼女の語彙力や論理的思考能力がかなり劣っているのが見受けられました。

ボクの娘なので遺伝子的には頭はいいはずですw 自分自身、地頭はいいと認識しているようですが、明らかに勉強や学習、読書によって得られる後天的な知識、教養、思考力が不足しています。

反抗的であったり、集中力が続かなかったりと、娘の非受容な態度を理由に、この重要性を身に付けさせなかったことを、親として反省しました。ただし、いいことに、今はこの重要性を自分でも認識し、身につけたいと思っているようです。

そこで、今回のnoteでは、知識、教養、思考力を身につける方法の一つである本の読み方について、ボクの8種類の本の読み方を中心に考察してみたいと思います。

*本を読めば、情報としての”知識”は読んだ量に比例して増加します。しかし、”教養”と”思考力”の獲得には”読書”の絶対量が必要となります。その蓄積量があるピークを超えると、徐々に読書の効果が出てくると思います。情報としての”知識”をつなぎ合わせる、そこからの法則性を見出す、といった脳内での抽象化、構造化、論理化が、”教養””思考力”になると考えます。その”思考”を適切な言葉で人に伝える能力が”言語化(力)”です。"言語化(力)"はアウトプット習慣ならびに訓練が必要となり、次のステップとなります。

**本noteでは、ボクが実践している「聴く読書」も含め、総称して”読書”や”読む”という言葉を使います。具体的な読み方としての、”聴く読書”(聴覚)と”読む読書”(視覚)は明確に区別して記述したいと思います。

本読みの基本スタンス

まずは、ボクの本読みの基本スタンスをご説明します。あくまでも個人の意見です。この基本スタンスの上に成り立っている本の読み方になります。

[本読みの基本スタンス]

✔本にはいい本と悪い本がある

✔悪い本は読むに値しない、取捨選択すべき

✔その本にしか書かれていない情報など存在しない

✔いい本でもいいことが書かれている部分は20%

✔多くの本を読みたい

✔人間の集中できる時間は限定的である

✔本の読み方は目的に応じて分けるべき

「本にはいい本と悪い本がある」

これはいろいろな意味を含んでいます。普通に”いい本””悪い本”というと、「高いカスタマーレビューを得ている”いい本”」と「低いレビューしか得られない”悪い本”」ということになると思います。この捉え方は、その本の一般的な評価にあたります。

と、同時に自分にとって”いい本””いい本””悪い本”も存在します。低評価の本でも「読みたいと思っていたことが書かれていた」ら、それは”いい本”でしょう。一方で、高評価レビューの本を読んでみたが、「内容が初心者向けで自分にとっては役に立たない」、あるいは、「読んでみたが、何を書いているかさっぱりわからなかった」といった場合は、”悪い本”になるでしょう。これは、一般的な評価というより、自分視点に立った本の評価です。

本を読むという行為にとって、一般的評価による本の良し悪しはあまり重要ではありません。人にとって”いい本”でも、自分にとっては”悪い本(役に立たない本)”というのは、普通にあります。人と異なる評価をしても、全く問題はありません。

重要なのは、本はそのときの自分にとってメリットをもたらすもの(情報を得る、教養を身につける、心を癒やす等々)であるべきです。

まずは、本の評価、解釈には、この2つの意味が存在することを認識すべきです。ここがスタートです。

「悪い本は読むに値しない、取捨選択すべき」

もうおわかりだと思いますが、「自分にとって悪い本は読むに値しない」がより適切な表現です。簡単すぎる本、難しすぎる本、感覚的に受け入れられない本などがこれに該当します。

このような本にあたってしまったら、躊躇なく読むのをやめます。「1500円出して買ったから頑張って読む」のは、時間の無駄です。どうぜ頭に入ってきません。”悪い本”だと感じたら、支払った本代はあきらめ、読むのをやめます。次の本に期待しましょう。本は、”読めれば読む、読まなかったら読まない”の方針の元、取捨選択すべき前提で読むのが妥当です。その理由は、次の事実があるからです。

「その本にしか書かれていない情報など存在しない」

これは、長倉顕太さんが著書で「ベストセラーは、「本質的に同じ本」を「違う本」に見えるように仕立てているだけ」と書かれていた内容のアレンジです。要は、同じようなことが書かれている本は、複数存在し、見た目、体裁、表現方法、切り口を変え、同じエッセンスが書かれており、探せば同じテーマの本は複数存在するという意味です。世の中には、同じような本がたくさん存在しています。

この前提で本と対峙すると、自分にとって”悪い本”を頑張って読む必要などないのです。

他の本にも同じこと、同じような内容が書かれている可能性が十分にあります。特に人気カテゴリの本であればなおさらです。”悪い本”はさっさと見切りをつけて読むのはやめ、新しい本に読みましょう。

もちろん、唯一無二の情報を提供している本もあるでしょう。

でも、その時の自分にとって”悪い本”であるなら、読むだけムダです。まずは別の本にトライすべきです。その別の本を読むことで、知識レベルが上がったり、好みが変わったりし、その唯一無二の情報を提供している本を”いい本”として読むことができるようになる可能性もあります。

無理して本を読む必要はありません。

(読書習慣がなくて、読めないのは別次元の話。読書習慣を付けるための我慢、忍耐、修行は必要、後述します)

自分にとって”悪い本”一冊の本に固執し読み続けるのは浪費でしかありません。即刻やめましょう。

「いい本でもいいことが書かれている部分は20%」

これは山口周さんが著書にかかれていたことで、「確かにそうだよね」と頷けたことです。飛ばし読みが有効なのは、自分にとって有効な”いいこと”を探しながら読めることです。つまり、その”いいこと”以外は、自分にとっては、あまり価値のない内容だったりします。

こういった前提で本を読むと、メリハリを付けた読み方ができるはずです。本に1500円出すのは、”本という物質的存在”や”全ページ読めるという権利”を購入している訳ではありません。この”いいこと”を得るためだということを忘れてはいけません。

不要と思うところは、極論すれば読まなくてもいいのです。

「多くの本を読みたい」

多くの本を読むことで新しい知識や情報を得られる可能性があります。また同時にそこから新しい気付きを得られるかもしれません。昔読んだ本でも同じです。その時々により、感じ方や捉え方が変わることは普通にあります。

本という外部刺激を得ることで、自分の知識や意識が反応します。

そのためには、多くの本を読むという行為が必要です。当然、量に比例し、情報量、知識量は増大します。記憶定着率やその本の認識率については人それぞれだとは思います。しかし、その個人で比較した場合は、読書量に比例して、記憶定着率や認識率も向上すると思います*。

*探せばデータありそうですが、探しません。なのでここではあくまで「の~ち推論」です。

「人間の集中できる時間は限定的である」

言葉通りの意味です。人間の集中力なんて、いくら集中したところで90-120分で切れてしまいます。本を読んでいる最中だって、別のことを考えたりします。

また読む場所により、集中できる場所やできない場所もあるでしょう。この観点からも、読み方のバリエーションを持っていた方が多くの時間を読書に使えます。ボクが実践している「聴く読書」が最たる例です。歩いている時、車を運転している時、家事をしている時、「聴く読書」は普通に行えます。

「本の読み方は目的に応じて分けるべき」

この主張は多くの読書本でも見受けられます。「ビジネスマンのための「読書力」養成講座」で著書の小宮一慶さんは、本を「速読、通読レベル1、通読レベル2、熟読、重読」で分けながら読んでいると書かれています。

「重読」は、古典などの名著を繰り返し読むこと表す”一般的な”造語です。この読み方を推奨している著者は多く、上述した山口周さん、以前「4月に読んだの最も印象に残った本」として取り上げた松本大さんも同様の読み方を実践し、推奨されています。

ボク自身は古典はあまり読まないのですが、いつも自分に新たな気づきを与えてくれる、三枝匡さん、佐藤義典さん、マイケル・ポーター教授の本は繰り返し読んでいます。

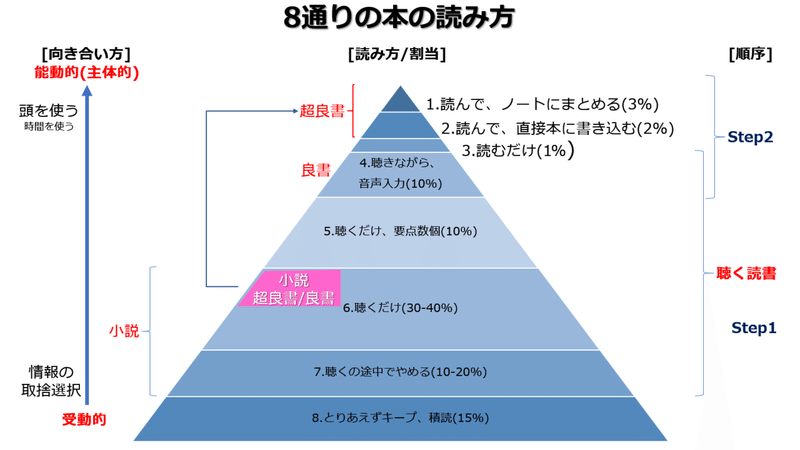

8通りのボクの本の読み方

1~8までの段階的な読み方を行っています。数字の少ない上位にいけばいくほど、時間をかけて本を読みます。8通りと書きましたが、「8.とりあえずキープ、積読」は読むうちに入らないかもしれませんね。

しかし、ボクの場合は、ほぼすべてのケースで「Step1.聴く読書」で本を読みます。読みたいと思った時にすぐに読めるように、準備しておく必要があります。そのため、直接的な「読書」ではないかもしれませんが、この「積読」は重要な読み方になります。

ちなみに、ここに出ている%はざっくりしたボクの感覚値です。すべての%を合算しても100%にならないと思います。蔵書3000冊超がだいたいどのカテゴリの読み方をされているかを記述したものぐらいに思っていただければと思います。

読む順序

雑誌、マンガ以外ほぼすべての本は以下のStepで本を読みます。

Step1「聴く読書」(オーディオブックのようにスマホ朗読を聴く)

→

Step2「読む読書」(普通に目を使って読む)

Step1「聴く読書」

Step1「聴く読書」から本を読むのは、上述した[本読みの基本スタンス]があるからです。3つの理由があります。

1. 読める場所が拡がる(いつでもどこでも読める)

基本、「いい本」しか読む気がありません。また、「多くの本」を読みたいと思っています。一番効率的な読み方は、どんな時でも読める、正確に表現するならば、読める場所が視覚読みより格段に拡がる「聴く読書」の方が、ボクの基本スタンスを実現させようとすると理にかなっています。

ボクの場合、全書籍を電子化しており、「8.積読」により複数冊の未読本、読了本、合計3000冊超がクラウドに保存されています。ボクにとって「悪い本」であれば躊躇なく聴く読書を終了して、新しい本をダウンロードし「聴く読書」ができます。

「悪い本であれば、躊躇なく読むのをやめる」も上述した基本スタイルです。とはいえ、犬の散歩中や車の運転中にダウンロードして聴くまでには1-2分の時間を要します。そのため、作業中断ができない最中に聴く読書をする場合には、事前に数冊はすぐに聴けるようにスマホにセットしています。

2.「ながら聴き」ができる

「聴く読書」をStep1にしている2つ目は、別の「基本スタンス」である「人間の集中力は限定的」に関連します。「聴く読書」であれば、受動的に「ながら聴き」ができます。車でFMラジオを聴くように、「運転」と受動的に「聴く」行為を同時に行えます。集中していなくても、本が読めます。

視覚による「ながら読み」は多くの人が経験しているとは思うのですが、読んだはずなのに読んだ箇所の内容はほとんど頭に入っていません。それに比べると、「ながら聴き」は結構、頭に残っています。もちろん別のことを考えていたりすると「ながら読み」同様にほとんど頭に残ってません。

「ながら読み」は「頭では別のことを考えながら、目だけ本を追っている」のに対し、「ながら聴き」は「別の作業や動作をしながら、耳で本を追い、頭でも本のことを考えている(考えることができる)」ため、本を”読むこと”ができ、記憶にも残るのかもしれません。

3. ラク!

2.では、「集中力がいらない」と書きましたが、それ以上にラクなのです。朝起きるとテレビのスイッチを入れてしまう習慣がある人もいると思います。まさにそんな感じで、耳と頭が空いている時はテレビのスイッチを入れるように、「聴く読書」のスイッチを入れます。

「本には”いい本”と”悪い本”があり」、読んでみないと、いいか、悪いかはわかりません。また、「本にいいことが書かれている部分は20%」です。受動的に聴いていて、”いい本”、”いい部分”が登場したら、そこだけ反応すればいいのです。そんなスタンスで望むと、本を読むのは本当にラクです。

「聴く読書」をする前まではフォトリーディングやななめ読みをし、”いい部分”を探すことを行っていました。すっごく頭使うし、集中しないとできません。疲れます。

ボクの場合は3倍速で「聴く読書」をしますが、6万字の本で全部聴くには約1時間はかかかります。フォトリーディングやななめ読みに比べると時間はかかりますが、同じゴール(いい部分を探す)を得る労力は格段に低いと言えます。

「1.いつでもどこでも読める」「2.ながら聴きができる」のメリットと相まって、気軽に多くの本に接することができます。

Step2「読む読書」

「聴く読書」との対比で、「読む読書」と書きましたが、正確には「視覚を使う読書」と評した方がいいかもしれません。「聴く読書」をして、「いい本だ!」あるいは「いい内容だ!」と思った場合、それを自分の血肉にしたい衝動に駆られることでしょう。そのまとめをします。

(ちなみに、この衝動に駆られなかった本(悪い本)は、Step1で終了です。)

その際には、筆者の主張を1回聴くだけでは理解できずに、「読み返して」理解する必要があるかもしれません。あるいは、同様の主張を表現を変えながら複数説明されているなら、そのエッセンスをピンポイントでまとめたいかもしれません。

その際には、やはり視覚による「読む読書」が有効です。前後のページを見たり、筆者による図や表なども参考になります。この視覚情報によるインプットにより、より記憶に定着しやすくなります。

さらに、それをまとめる(書く、入力する)という行為をすることで、複数刺激によるインプットが与えられ、記憶により残りやすくなります。

こんなことを書いていますが、それよりも、”いい内容”が書いていた本を後日手っ取り早く再認識するには、本をまとめるのが有効です。ボクの場合は、”いい内容”にであったら、Google Keepにまとめ、後で確認できるようにしています。この際に有効なのが書籍電子化とOCR処理です。

書籍電子化は簡単にいってしまうと、紙の書籍を自分でPDF化してしまうことです。OCR処理は、PDF化した本の文字部分を抜き出し、テキスト化することです。これにより、キーワード検索やコピー&ペーストができるようになります。

「聴く読書」をして気になるフレーズあるいは単語があれば、そのフレーズ、単語のみメモしておき、PDF化している本を全文検索すれば、それが書かれている箇所を簡単に見つけることができます。そのフレーズや単語ふぁ含まれている前後文脈をまとめたいと思った場合は、その部分をコピー&ペーストすれば、入力の手間も省けます。

未だに「ボクは紙の本で読むのが好きだ」といっている人がいますが、ボクにとっては全くもって信じられません。当然ひとそれぞれの好みなので、自分の主張を押し付ける気はありませんが、こういう話を聞くたびに、このひとは非効率な思考をする人なのだなと認識します。

(後編)につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?