(読書記録)2022下半期の読書跡

すっかり年は明け、気付けば寒中ですが……昨年下半期の読書ふりかえり。

月に6冊ペースのゆるやかな読書。上半期よりは少し落ち気味でした。

量は質も兼ねるので今年はもう少し本が読めたらと思います。

そんな中で、特に印象に残った3冊をご紹介。

(書籍画像は一部を覗き「書影メーカー」経由の「openBD」を使用しています) https://shoei.randoku-serendipity.com/%EF%BC%89

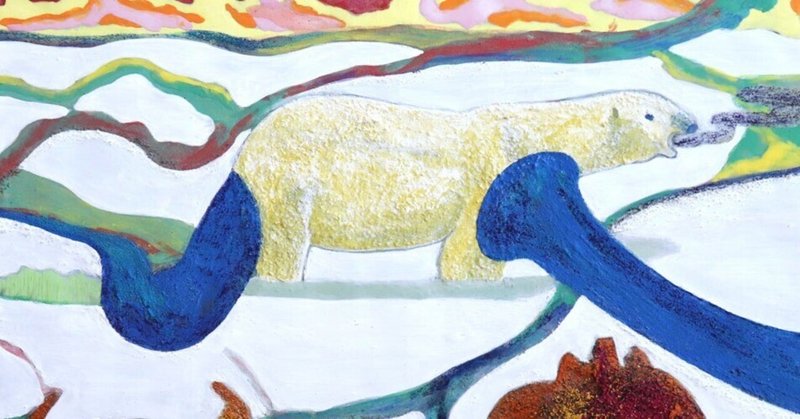

異彩を、放て。 『ヘラルボニー』が福祉×アートで世界を変える

松田文登/著 松田崇弥/著

出版社:新潮社

「ヘラルボニー」は、障害を持つアーティストの活動・作品を発信していく福祉実験ユニットです。代表・副代表のお二人は双子の兄弟。「ヘラルボニー」という名前は。障害を持つお二人のお兄さんが幼少期に記していた言葉から来ているそうです。

一昨年、私は障害を持つ娘さんをお持ちのお母様から「ヘラルボニー」の存在を伺いました。それから現在に到るまで飛躍的な活動で注目を浴びていて、至る所でお見かけします。

自伝的な要素とディレクター視点のサクセスストーリーが主軸となっている本ですが、随所に素直な視点での語りがとても好感を持てました。

良いな、と思ったのは"障害を持つ"という形容を持っていないアーティストとの差異に触れていた点。昨今は"障害を持っている"事がアーティストにとってのある種のステータス・アピールポイントになっていると感じます。その事に(いわゆる"健常"な)アーティストが”ずるい”と感じたとしても、仕方がない気がしています。自分が今の学生だったら間違いなく感じていたはず……

障害を持たない人が、持つ人の待遇に「ずるい」と感じるという事は、"障害を持つ"アーティストに"も"ようやく日が当たるようになってきた証であり、裏返してみれば、今まで冷遇されていたと捉える事ができます。この辺りへの言及はとても重要だなと私は感じました。

ゲルハルト・リヒター 絵画の未来へ《現代美術スタディーズ》

林寿美/著

出版社:水声社

(書影が無かったため、水声社の紹介ページより画像をお借りしました)

リヒターの作品は何度か観た事はあるものの、国立近代美術館での大規模展は見逃してしまいました。というのも、様々な年代のアーティストから「リヒターはすごい」という評を耳にする一方で全貌がみえない存在で、なんだかとっかかりを持ちづらい存在だったのです。

私がなんと感じようがリヒターが"巨匠"である事に変わりはありません。せめて本で彼の背景に触れてみようと何気なく手にとったのが本書。かっちりとした雰囲気ながら文章が非常に読みやすく、夢中で一気読みしてしまいました。

リヒターのわかりづらさは、幅広い世代に影響を与えているが故に、与えられた側の年代でリヒターの捉え方がかわる点にあったのかもしれません。本書を読むとリヒターの作家としての一貫性が浮かび上がりながら、作風の変化を追う事ができます。このガイドが非常に秀逸で、物分かりの悪い私でもようやくリヒターの偉大さを受け取る事ができました(同時に、展示を見逃した事への後悔も覚えましたが)。

タイトル:絵本のことば 詩のことば

内田麟太郎/著

出版社:皓星社

私は幼少期の絵本体験が希薄で、成人してから絵本の面白さに気付いた口です。始めは絵本を手に取るのも完全な手探りでした。ほぼ直感で絵本を漁っていく中で、自分好みな絵本の「文・内田麟太郎」である事が多く、自然と名前を覚えておりました。

そんなわけで、内田さんが詩人であった事も知らず……

どちらかというと、タイトルの「絵本のことば」の方が気になって手に取りました。

まず、驚いたのは内田さんの半生。詩人であるという事を差し引いても、良い意味で絵本作家らしくないのです。そんなバックボーンからユーモラスな文章が生まれている事は、美術・絵本の素養なくアウトサイダー気味に歩んできた(いる)自分とも重なり、勝手ながら励みをもらいました。

内田さんの絵本の文章に関する捉え方もこれまたびっくり。今までに絵本の作家(絵を描く方)、編集、出版関係者のエッセイや自伝は読んだ事があります。ですが、文を作る方(絵を描かない人)の考えに触れる機会は殆どありませんでした。

絵本の文章は文学であってはいけない、という主張にはハッとさせられましたし、画家から学んだ考え方や、文担当からみた画家との関わり方なども、「文を書く側からの視点だとこう見えるのか!」という新鮮さがありました。

いつもと少し違った視点に立って、すぐ足元にあるのに見落としていた大切なものを見つけられた、そんな一冊でした。

本への想いも、選出理由も、私情が多く、我ながら本のお薦めは上手ではないなと実感します。

こうやって記す事は、自分自身のための振り返りでもあるため、せめて制作や活動の血肉にしていけたら……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?