第23回 カントの「無関心」と資本論-gleichgültig その1

「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」の、第23回。

(初めての方へ・・・このシリーズは「資本論を nyun とちゃんと読む」と題して進めている資本論第一巻の逐文読解プロジェクト(最新エントリはこちら)の補足であり、背景説明であり、読解中のワタクシの思考の垂れ流しでもあるというものです。)

さて前回予告しましたように、哲学者カントの議論と資本論の議論を重ねてみようと思います。一番の目的は、難解で通る資本論を理解するハードルを下げること。

ちょっと待て、ヘーゲルと重ねるんじゃなかったの?という声が聞こえる気がしますが、考えるほどに、わかりやすさに主眼を置いてヘーゲルでやるのは相当むつかしいと結論せざるを得ないんですよ。

そこでもう少し遡ってシェリング、いやいやそれならカントから?とワタクシは判断したのです!

さて、もしもマルクス以前のドイツの思想を知らない、現代の日本人が初めて資本論を読むと、その用語の異様さに当惑しますよね。「現れる」、「関係する」「二つの極」などなど。

ふつうなら、そんなん知るか!って感じですよね\(^o^)/

逆にいわゆるドイツ観念論になじんでいると、こうした言葉は自分の庭の主要な登場人物たちなので苦労は小さい。

(いつもの話で恐縮です)

さて、ドイツ観念論の原型はカントです。

カントも確かにむつかしい。

でも二つ並べることでその両方がわかりやすくなる、という効果は確実に期待できます。ヘーゲル曰く、「類推」には「機能」や「演繹」を補う重要な力がある。

ここでは gleichgültig という形容詞に注目してカントの「判断力批判」とマルクスの「資本論」の対比を試みます。

とにかくやってみます。

「資本論」と「判断力批判」それぞれの図式

まず二つの図を提示します。

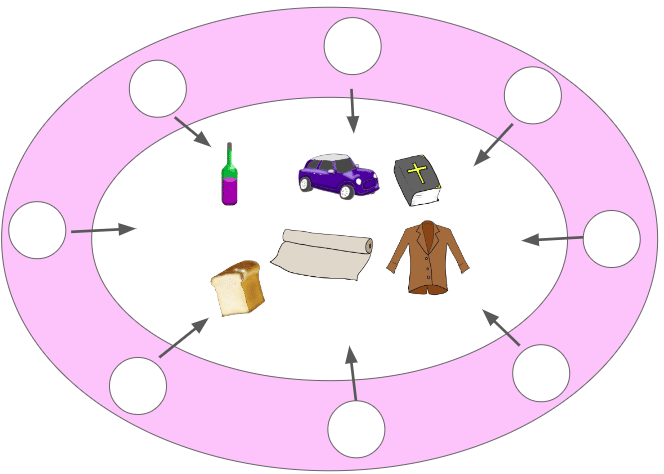

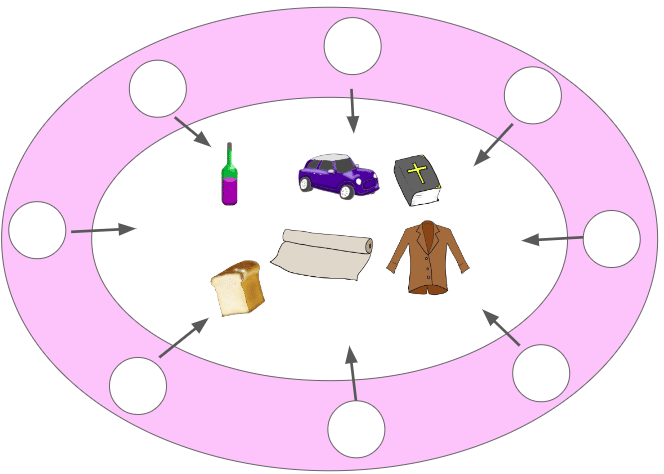

図①-1を『商品と人々の図』と題しています。資本論において商品とは「交換価値があるもの」ですから、これは『「交換価値があるもの」と人々』の図です。

つまりワタクシはこういいたい。

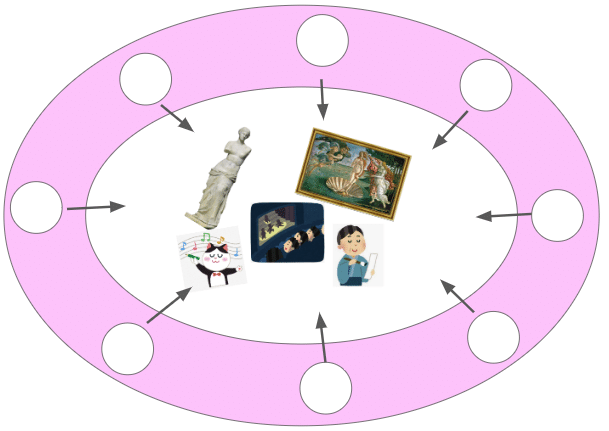

資本論と判断力批判を『「(交換)価値があるもの」と人々』対 『「美しいもの」と人々』と対比させて読むといいよ\(^o^)/

(ところで図式化のとても良いところとして、日本語文では伝えにくいけれどもドイツ語では明白な名詞の単数と複数の議論を、言葉よりも雄弁に伝えられる点が挙げられそう)

「判断」における「無関心」の発見と発展

さて、gleichgültig という言葉の話でした。

これは「無関心」「どうでもいい」というように訳される形容詞です(その後の人類の思想の展開を振り返ると、カントがここに焦点を当てたのは画期的なことだったと思うんですよね)。

カントは、ほぼ同じ意味で indifferenz、あるいは ohne alles Interesse (「関心を欠いた」英語の without any interest)という術語も用いますが、カントの前に、「美学」の創始者バウムガルテンがこうした言葉を使い始まます。

バウムガルテンの「無関心」

バウムガルテンはライプニッツ=ヴォルフ派と呼ばれる学派の一人で、この学派は、ラテン語が標準だった学問の言葉を平易なドイツ語で編成しなおす活動をしていて、indifferenz はラテン語の indifferens から持ってきたようです。

ただバウムガルテンの「無関心」は、まさに「どうでもいいこと」だったという感じです。

バウムガルテンは以下のように「美」を分析しようとしたそうで。

A. ある客観の完全性を直観するとき「気に入る(快)」という感情が起こる。

B. ある客観の不完全性を直観するとき「気に入らない(不快)」という感情が起こる。

C.また、完全性も不完全性も直観されない時、「気に入る」「気に入らない」という感情が起こらない。

この最後のパターンCを論じるときに「無関心」「どうでもよい」を使っていたわけです。

なおこのあたりの内容は『美学』(小田部胤久)で知ったことでして、興味を持った方はそちらをどうぞ。

カントの「無関心」革命

どうやらカントは、「美しい」という認識はどのようなことかをよくよく考えた結果として、それまで「どうでもいいこと」としてしか扱われなかった「無関心」にスポットを当てます。

これは後に広大な知的領域を切り開くことになります。そしてこの気づきはカント自身にとっても重要なポイントだったようで、そのことは、上の小田部「美学」で紹介されているラインホルト宛一七八七年一二月二八・二九日附書簡に表明されていました。

引用します(強調はワタクシ)。

現在私は趣味の批判に従事しているが、こうした機会に従来のア・プリオリな原理とは異なる新たな種類のア・プリオリな原理が見出される。というのも、心の能力は三つ、すなわち認識能力、快不快の感情、欲求能力だからである。第一の能力に対しては純粋(理論)理性の批判において、第三の能力に対しては実践理性の批判において、ア・プリオリな原理を見出した。私は第二の能力に対してもア・プリオリな原理を求めた。私は以前にはそうしたものを見出すことは不可能であるとみなしていたが、しかし今まで考察された〔二つの〕能力の分析が私に人間の心のうちに発見させた体系的なもの──それを称賛し、またもしも可能ならばそれを究明することは、私の残りの人生に十分な素材を与えてくれるであろう──が私にこうした道をとらせた。その結果私は今では哲学の三つの部分を認識しており、これらのそれぞれはア・プリオリな原理を有しており、人はこの原理を数え上げることによって、こうした仕方で可能な認識の範囲をたしかに規定することができる。すなわちここにいう三つの部分とは理論哲学、目的論、および実践哲学である。これらのうちで第二のものは当然のことながらア・プリオリな規定根拠に関して最も貧しいものとみなされる。私は〔一七八八年の〕復活祭の頃までには趣味の批判の表題のもとに、印刷にはいたらないにしても、原稿を仕上げたいと希望している。

カントによって初めてスポットライトが当たった「無関心」は、それはそれは多くの人の関心をひくことになります。カントの議論が、多くの人の思考を誘発することになったわけです。それは現代もそうでしょうけれど。

たとえば、シェリング

極端な一例を挙げれば、シェリングは「gleichgültig であること」を世界の原点に持ってきます。

シェリングがこうした哲学を展開した重要なエアランゲン講義というのがあるんですが、なんと翻訳が存在するらしいのでお借りしましょう。

本質的自由〔という語〕のかわりにわれわれは次のように言うこともできよう。1)絶対的主体は永遠の純粋な可能であって、何かをすることが可能であるというのではない(それでは、すでに制約されたものとなってしまう)。そうではなくて可能のための可能であって、目的も対象もない可能なのである。至る所にある至高のものであって、われわれがそれを見るところでは、われわれは根源的自由から発する光線を見ることができると思う。2)それは意志である―意志自体とは区別されるほかの存在(Wesen)の意志ではなく、純粋な意志自体であって、これも〔可能の場合と〕同様にまた、何かを意志するというのではない。(というのは、それによってすでに制約されたものとなってしまうから)そうではなくて〔ここでいう意志は〕意志それ自体なのであって、〔何かを〕現実的に意欲する意志ではない。とはいえそれは意志しない、すなわち突き放す意志ではなく、そうではなくて、意志するのでも意志しないのでもなく、完全な無関心で存在している限りにおける意志なのである、(この無関心性もまた自己自身〔無関心性〕と非無関心性を含んでいる)―そして少なくとも歴史的な知識としては諸兄らもあるいは承知しておられるのではないかと思うが、まさにこの無関心性―この無差別は本来の絶対的なるものの形式として挙げられていたのである。

どういうことかというと。

この講義におけるシェリングは、たとえば「この薔薇は美しい」「小麦には価値がある」、「AはBである」などの諸認識が生まれるよりもはるか前の、本来の絶対的なるものの形式に「無関心性(Gleichgltigkeit))」を置いています。

これは能力(Können)や意志(Wollen)の前にある(それらが発動する前の状態)もので、何なら「神」より前です。なぜなら神は「ある」ものだから。

というわけでスピノザの神や、東洋思想の「無」と似た感じになっているんですよね。

たとえば、ヘーゲル

ヘーゲルはかなり気軽に「無関心」を使います(実はシェリングやフィヒテを踏まえているのですが)。

「精神現象学」から一か所だけ。

たとえば、ここは木である。私が向きをかえると、この真理は消えてしまい、反対の真理に転じてしまう。ここは木ではなく、むしろ家である。ここが消えるわけではない、ここは、家、木などが消えて行く間ずっと現に有り続け、家や木に無関心である。だからこの場合にも、このもの(nyun 注:感覚的確信)は、媒介された単一態つまり一般性として現われる。

このくらいにしておきましょう。

とにかく無関心という状態は「どうでもいい」のではなくて、とても重要な把握だということはご理解いただけたのではないでしょうか。

まあ、とにかく gleichgültig は大事なんですよ\(^o^)/

カントの、美の無関心説

ではカントの「美の無関心説」の図式的なご説明。

こんな図はどうでしょうか。

何のことだかさっぱりわからない?\(^o^)/

われわれの「○○は美しい」という判断のとき、対象に無関心になっているよね!という感じです。

やはりわからない?

マルクスの「○○には価値がある」の論じ方を見てみましょう。

同じです。

説明しましょう。

「関係づけられる」という表現が珍奇に感じられると思います。これは実は、主語に対して述語をどのように関係づけているのかという話。

主語に対して不適切な述語を関係づけてしまうと意味をなさない「文らしきもの」ができますよね。しかし、カントが分析(批判)するのは「意味が明晰に成立する文」だけです。

「モナリザは美しい」という文を、「リンゴは赤い」という文と比較しようと思いますが、まず後者から。

「リンゴは赤い」という言葉を発する人は、「リンゴ」という主語に「赤い」という述語を関係づけて意味が通る文を作っています。

さて「赤い」という述語を取った時、リンゴはリンゴという客観に関係づけられている。

対して「モナリザは美しい」と言う人は「モナリザ」という主語を話者の主観に関係づけていますよね。この文の意味を受け取った人もそのように理解しているはずです。

というわけで、この二つの文はどちらも「主語+形容詞」という形式であるにもかかわらず、かなり様相が違います。というか、ある意味正反対。

わかりますか?

地球人の言葉を理解しようとやってきた宇宙人の立場になってみましょう。

地球人たちは「リンゴは赤い」で合意している。

宇宙人ははじめ「赤い」の意味が分からなかったとしても、「リンゴ」という客観を観察することによって、やがて意味を取れるようになると思われます。

対して「モナリザは美しい」はまったくそうではありません。

「モナリザ」に述語「美しい」を関係づけるときに、その仕方が客観でなく、話者の主観に関係づけられている。

だから宇宙人は「リンゴ」のときとまったく違って「モナリザ」という客観ではなく、人間たちの主観の側を調べなければいけない。

図①-3をもう一度。

カントはこのピンクの領域に「共通主観」を見出した、というわけ。

そして「美しいもの」の分析で強調されるのは、その判断は対象(Gegenstand)には無関心だよね、ということだったのです。

資本論の「無関心」

最後、資本論の「無関心」を見てみましょう。

gleichgültig という形容詞の形でこれが最初に出てくるのは第一章第二節のここです。

上着にとっては、それを着る人が仕立屋自身であろうと彼の顧客であろうと、どうでもかまわないのである。

でももっと前の第一節において、使用価値と交換価値を明確に分けるときに、この考え方が使われているんです。

使用価値としては、諸商品は、なによりもまず、いろいろに違った質であるが、交換価値としては、諸商品はただいろいろに違った量でしかありえないのであり、したがって一分子の使用価値も含んではいないのである。

そういえばヘーゲルも、「量」は「質」に無関心な規定態だと論じていました。

「X 量の商品Aは y 量の商品Bに値する」という形の、交換においてわれわれが日々行っている判断の中で、確かに使用価値は交換価値に無関心です。

われわれ人間が、主語「X 量の商品A」という主語に「 y 量の商品Bに値する」という述語を関係づけるとき、それは客観サイドではなく、主観サイドに100パーセント紐づけられている!

それゆえ「価値」を分析するときに科学者が調べる領域は、客観側ではなく、ピンクの領域、つまり「共通感覚」の働きを調べていくのが正しい!ということになるわけ。

もしよかったら資本論第一章第一節を、以上の話を踏まえて読み直してみてください。

商品は、さしあたり外界の一対象(Gegenstand)であり、その性質(複数)によって人間の何らかの欲望を満たす物体(Ding)である。

そうすればきっと以前とは相当違った論理が見えてくるんじゃないですかね。

\(^o^)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?