春の桜、夏の海、秋の紅葉、冬の雪。

日本人は海外へ四季を自慢するけれど、海外にだって四季は普通にあるし、それぞれ美しいものだ。日本人がなぜこんなに四季を海外へ自慢するのか透にはよく分からなかった。

一度、灯に聞いてみたことがあったが、灯の答えは難しくてよく分からなかった。

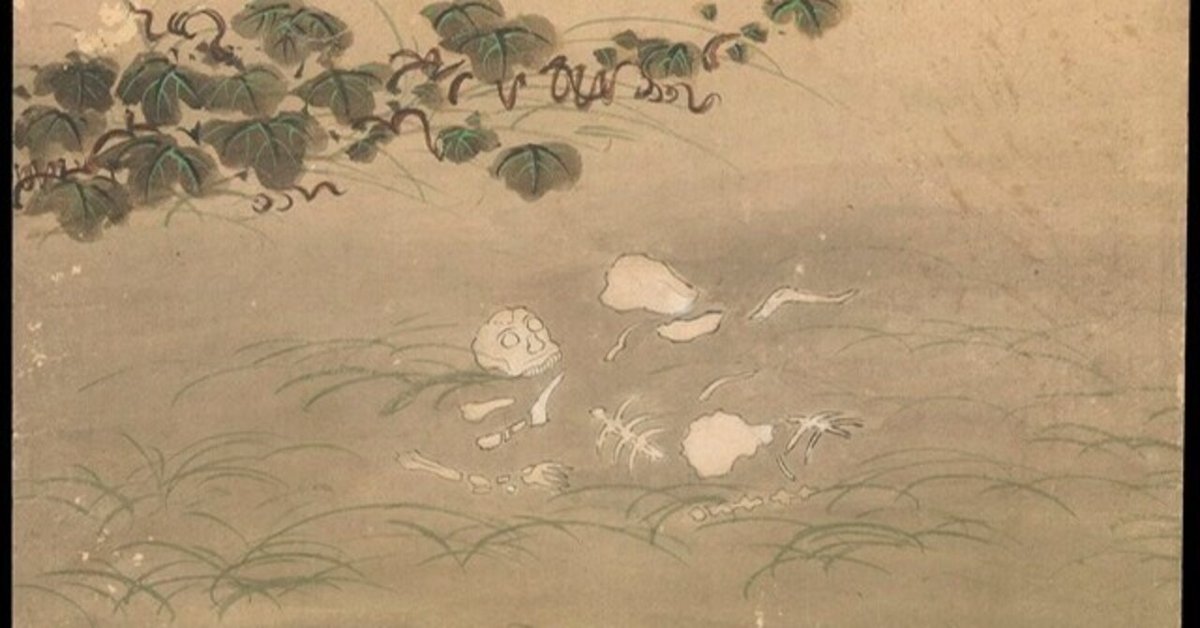

「九相図って知ってる?日本人は変化と、その時々を点で捉えて、そこに美しさとか意味とかを見出すのが得意なのよ。」

1.脹相(ちょうそう)

死体が腐敗によるガスの発生で内部から膨張する。

2.壊相(えそう)

死体の腐乱が進み皮膚が破れ壊れはじめる。

3.血塗相(けちずそう)

死体の腐敗による損壊がさらに進み、溶解した脂肪・血液・体液が

体外に滲みだす。

4.膿爛相(のうらんそう)

死体自体が腐敗により溶解する。

5.青瘀相(しょうおそう)

死体が青黒くなる。

6.噉相(たんそう)

死体に虫がわき、鳥獣に食い荒らされる。

7.散相(さんそう)

以上の結果、死体の部位が散乱する。

8.骨相(こつそう)

血肉や皮脂がなくなり骨だけになる。

9.焼相(しょうそう)

骨が焼かれ灰だけになる。

透は九相図を調べてみた。屋外の死体が朽ちていく様子を9段階に分けて書いた仏教絵画ということが分かったが、灯の「美しい」という表現については全く理解ができなかった。「骨相」の段階までいけば、見ることもできると思えたが、「散相」までは透は見ることもできないんじゃないかと思った。

「今の日本は四季が無いから」

灯がふと呟いた。

「どういうこと?」

透は言った。

「異常気象で、季節がズレてるってこと?確かに冬は寒いし、今年みたいに大雪もあるけど、春は一瞬で4月下旬には『真夏日』だもんね。夏はずっと続いて、文学系の本だと9月は残暑って表現してるけど、実際、僕らの生きている時代では残暑って10月とか11月上旬のことで、9月はまだまだ夏全開だもんね。」

透は言った。

「う〜ん。ちょっと違うかな。」

灯は言った。

「どういうこと?」

「つまり、季節の感じ方の問題。今、桜で春を感じるんだけど、ゲリラ豪雨や豪雨災害で夏を感じて、台風被害で秋を感じる。新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加やインフルエンザで冬を感じているっていうのが私の感想。」

灯はさらに続けた。

春の風って、少し肌寒いけどサラッとしてて気持ちい感じ。

夏の風も気持ちはいいけど、少しだけ湿ってて、風が止むとじわっとする。

秋の風はちょっと香ばしい。稲の香りかな?

冬の風は痛い。鼻の奥とか変な感じになる。

春は不安と期待でソワソワするし、

夏はワクワクする。

秋は落ち着いていて、静かな音がする。

それがもっと深まって冬になると「シーン」っていう音が聞こえる。

「こういうのが無くなった気がする。」

透はなるほど、確かにと思った。確かに叙情的な季節感が無くなったことが一番季節感が無くなったことの理由だと思った。

透の家は少しだけ他の家から離れていた。小さな山の中腹。そこに1軒だけ建っている家、それが透の家だ。そんな場所にあるから庭も広いし、敷地外にも多くの木々があり、いわゆる普通の家より四季を感じることができる。そんな場所にいても、四季を感じ、何かを思い、何かを考えることは透には一度もなかった。

なかった以上に透は都会的ではない場所に建っている家がとても嫌いだった。嫌いだから、透は部屋の窓から周りの景色を眺めることもほとんどんかった。

そんな透だからこそ、それを海外へ発信し、自慢する人たちのことが全く理解できなかった。

灯の四季に対する考え方を聞き、なるほど、確かにと思うことで四季や変化を感じることが少し楽しいものだと思うようになった。

部屋の窓から周辺を定点観測していると確かに変化する。前以上に四季を感じるようになった。ようやく分かった。部屋の窓から眺める景色であってもはっきりと変化が見て、感じられる四季がある日本というのが、他の日本人が海外へ自慢したい日本だっただと。

部屋から眺める景色を記憶することで透の四季に対する考え方も蓄積していった。そして、自分の家から見える景色を誇らしく思い、自分の家も大好きになった。

透は灯に「ありがとう」と心から思った。

最後に焼いて灰に変化する様子を見つめ、「人の変化も楽しいものだね。」とつぶやいた。

いただいたサポートだけが僕のお小遣いです。ジリ貧(死語)