【RESEARCH Conference2024】ポスターセッション長の挑戦記録

こんにちは。RESEARCH Conference2024のポスターセッション長の西村歩(@a_praxisnohito_)です。そして普段はMIMIGURIでリサーチャーをしています。

昨日のリサーチカンファレンス2024にご参加いただき、本当にありがとうございました!この記事では完全新企画として今回より導入された「ポスターセッション」の振り返りをポスター長目線で行います!

ポスターセッションとは、会場に発表者が制作した「リサーチの成果や取り組み」をA1サイズのポスター1枚にまとめて掲載するものです。参加者はポスター前で発表者と自由な意見交換ができます。アカデミアで生まれた形式で、学会などではよくよく見られますが、実務家中心のデザインカンファレンスでの導入は恐らく初めてです。

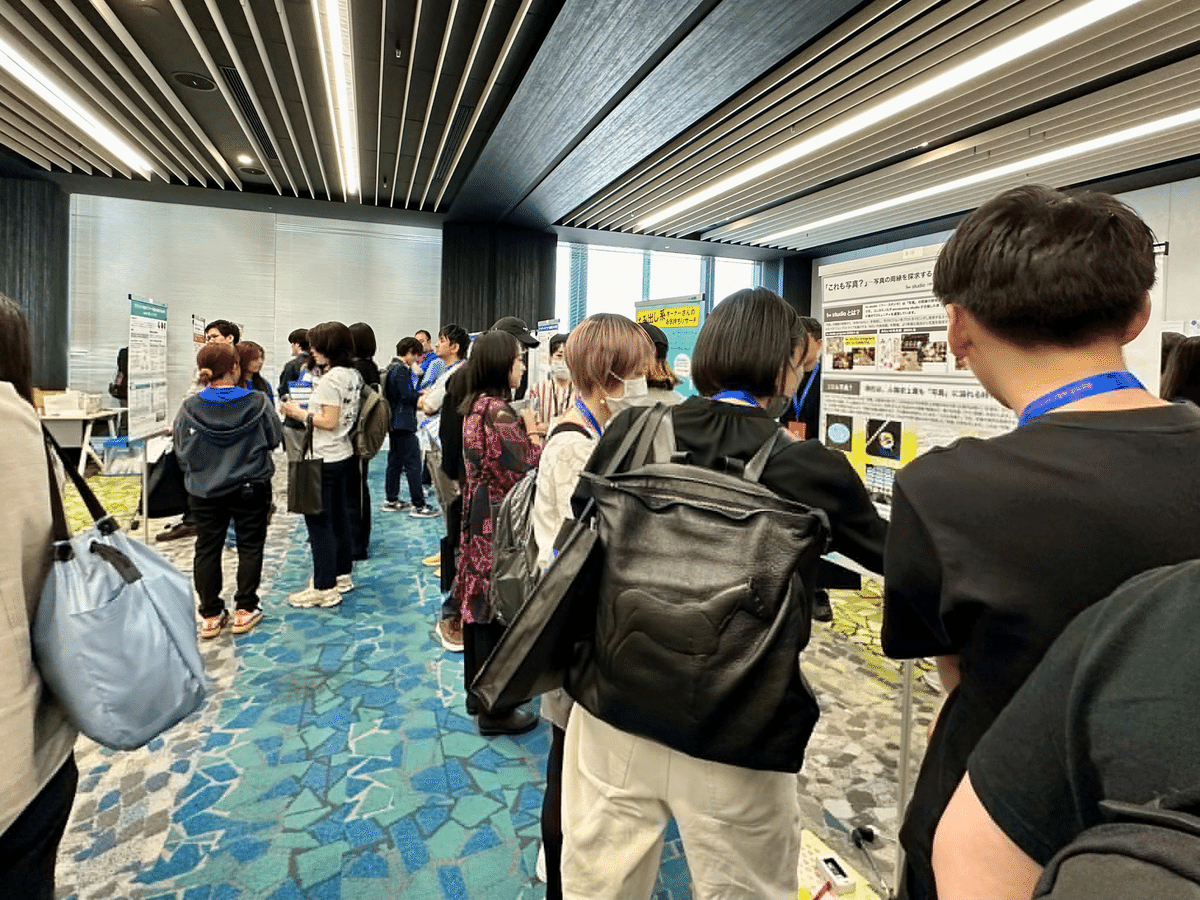

当日までうまくいく勝算があるわけでもなく、人が本当に来てくれるのか不安もありましたが、蓋を開けたら、常時大勢の方にお越しいただき、大盛況でした。リサーチハック 101の菅原さんも「市場のように見て回る楽しさがあった」と仰っていましたが、まさに参加者にとっても飽きずに楽しめるコンテンツだったと思います。

この状態を生むことができたのは、ポスターセッションチームの皆さん(細谷さん、中村さん、澤さん、徳渕さん、濱谷さん、冨田さん)、またポスターセッションにて発表いただいた皆さん、そして実際にポスターに足を運んでいただいた皆さんのお陰です。

今回の記事では

①ポスターセッションをなぜやろうと思ったのか、

②今回のポスターセッションで取り入れた工夫や仕掛け、

③ポスター長として今考えていることの三点を書きます。

当日の余韻が残り続けている翌朝に書いているので、すこし長い記事になってしまう可能性がありますが、なにとぞお付き合いください。

①ポスターセッションをなぜやろうと思ったのか

企画案は2024年度の検討会で登場したものです。デザインカンファレンスのメインコンテンツはオーラルの登壇ですが、こうしたオーラル形式は時間的制約がネックで、発表枠を絞らずを得ません。結果公募枠では3枠、4枠というきわめて狭い枠に大勢の希望者が殺到し、日々の活動成果を発表できる人は僅かになってしまっていました。

枠を絞ると、凝縮された高品質の発表が選ばれることになります。しかしUXリサーチやデザインリサーチはまだ産業に十分浸透しているとは言えない黎明期であり、その中で「高品質」な事例ばかりが取り上げられると、折角リサーチに興味を持っていただいた方にとって「私の環境でこれは無理なのではないか・・?」と縁遠いものとなりかねないのではと懸念していました。

このような従来のカンファレンスにおけるオーラルセッションの弱点を補うサブコンテンツとして提案したのが、アカデミックな学会などで広く行われるポスターセッションでした。

学会におけるポスターセッションの利点は、まだまだ研究途上のものを1枚のポスターにして発表すると、発表者と見に来た参加者がいっしょに研究のブラッシュアップに協力してくれることにあります。つまり「発表者も、参加者と共に、発展途上のリサーチプロジェクトを磨くことができる」のです。この「途上性」の思想を、デザインリサーチャーやUXリサーチャーなどが集まるリサーチカンファレンスでも適用したいと思いました。

またポスターセッションには、同時並行で多くの発表を扱える利点があります。実際今回のリサーチカンファレンスでは30もの発表が見られましたが、多くの方が「聴衆側」から「発表者側」にまわることができ、よりRESEARCH Conferenceがリサーチャーの成果(途上を含む)発表の舞台として目指しやすいものになります。

RESEARCH Conferenceにおけるオーラル発表とポスターセッションの関係を図にすると以下のようになります。なおここでいう縦軸の「完成性」とは、リサーチ事例として完成されていて先端的であるということ。他方で「途上性」とはリサーチ事例としてはまだまだ伸び代があり、参加者同士の対話や学習によってどんどん良いものになっていく潜在能力があるということです。

②今回のポスターセッションで取り入れた工夫や仕掛け

工夫を施したポイントは多くあります。

(1)多様な選考枠と選考基準

一つは選考枠です。ポスターを置ける会場のキャパシティの問題があるので枠を決める必要があります。約30枠を設定し、選考基準は多様にしました。

〇公募セッションスライド枠

オーラル形式での公募セッションの選考から漏れてしまった方をスライド合格にするものです。前述のとおり公募セッションの倍率は高いですが、残念だった方も希望者の方にはポスターへのスライドをすることで、発表機会を失わないようにしました。もちろんですが「ポスター発表へのスライド希望が肝心の公募セッションの採否に一切影響しない」というガイドラインも応募時に示してあります。

〇一般枠(社会人)

Research Conference2024では公募セッションの選考基準と、ポスターセッションの選考基準は変えています。というのもオーラル型のセッションと、ポスターセッションでは「発表」の概念が異なると考えているためです。

オーラルセッションは、話す側が壇上でパフォーマンスし、参加者が聞き側にまわります。参加者が発表者とコミュニケーションをするにしてもSNSやアフタートークを介してであり、発表時間は明確に立場が分かれます。だからこそ登壇者は「どういう話ができるか(どういうパフォーマンスが可能か)」が求められる構造にあると感じます。

しかし、ポスターセッションでは、特に発表時間が決められているわけではなく、発表者と参加者は互いに意見、見解、主張を交換しあう相互作用関係になります。なので発表自体も「自分がどういう話をするか」ではなく「相手といっしょにどういう話をするか(その上でどういう学びを得たいか)」を意識しなければなりません。

したがって、一般枠に関しては、エントリーシートでは発表概要のほかに「参加者とどのような意見交換をし、どのような学びを得たいと期待しているか」に関する設問を用意しています。この設問によって、参加者と相互作用しあい、良い学びを獲得しあう可能性があるかという観点での選考をすすめることができました。

RESEARCH Conference2024では、全国よりデザインリサーチやUXリサーチなどの「リサーチ」に興味・関心を持った方々が参加します。参加者とどのような意見交換をし、どのような学びを得たいと期待しているかについて200字程度で展望をご記入ください。

〇一般枠(学生)

今回のRESEARCH Conferenceの最大のチャレンジはポスターセッションの導入でしたが、よりチャレンジしたのは「学生枠」という、学生時代に取り組んだリサーチを発表する枠を設けたことです。私は学生枠に大きな期待を込めていました。

というのも、学生のリサーチは社会人が企業で取り組むリサーチとはちがった「良さ」があると考えるためです。

企業内で実施されているリサーチは、生産性や費用対効果と切り離せない関係にあります。それは企業が生産性追求なしには持続的にサービスを提供したり、存続することが難しいためです。

他方で学生のリサーチは「卒業研究」などを目的に行われることが多く、生産文脈に沿ったものではありません。その代わりに「切実性」が内包されているように感じます。

今回のポスターセッションで実感したことですが、学生のポスターにはリサーチしたいと思うに至った、人生レベルでの切実な背景、切実な動機があります。人生で1度しかない学生生活に、自分の切実さと好奇心に基づいてリサーチしているわけです。企業文脈のリサーチではつい見落としがちな「知りたい」という圧倒的な切実さに基づくリサーチがありました。

この学生枠に関しては、北は北海道、南は福岡と全国津々浦々から応募が殺到し、結果的には倍率がいちばん高い枠になりました。

10名以上のスタッフが参加した選考会でも評価基準について「こういう想いがあるのではないか?」「ひょっとするとこういう価値もあるのではないか?」と様々な意見が飛び交い、有意義な議論ができました。もう選考会の時点で「学生枠は大成功かもしれない」という確信が得られました。

ここで示したように「公募セッションスライド枠」「一般枠(社会人)」「一般枠(学生)」の3つの枠で募集をかけたのですが、以下のマトリクスの全ての象限が網羅されつつ、とはいえ少し「途上性(対話を通じた伸びしろの発見可能性)」に力点が置かれている状態を目指したいと思っていました。

(2)ポスター作成が初めての方に向けた支援

学会におけるポスターセッションで、わざわざポスターの作り方について指南してくれるケースは稀有だと思います。しかしデザインカンファレンスでは恐らく初めてなので、「ポスターセッションとはなにか」「ポスターはどう作成すべきか」といったガイドを設ける必要がありました。

実際にご参加いただいたスマートバンクさんも「当時はA1サイズの模造紙に自分が手書きする超絶アナログなイメージを持っていた」と記事にも書かれているように、文化が違えば分からないというのが当たり前です。そこでポスターセッションをゼロから説明するためのガイドブックを作りました。

このガイドブックには、ポスターの印刷の方法などの方法や、ポスター掲示に用いるイーゼルを使う方法などについても執筆しています。ガイドブックを見ればポスターセッションの不安がなくなることを目指しました。

RESEARCH Conferenceではポスターセッションを導入しましたが、他のデザインカンファレンスやデザインイベントでもポスターをやってみたい方がいらっしゃいましたら、相談可能なので遠慮なくお声がけください。

そしてポスター作成秘話についてもスマートバンクさんが書かれております。ぜひこちらもあわせてご覧ください!

(3)参加者の「初ポスター」を支援する「コミュニケーションシート+質問シート」

ポスターセッションチームは私以外にも6人おりますが、実際ポスターセッションを経験したことがある人は私しかおらず、メンバーにイメージを共有していく必要がありました。

でも、逆にチームの「経験者が居ない」という構成は、私たちのチームの持ち味としても機能することも。それは「ポスターセッションってこうだよね」という先入観なしに、私たちが届けたい「最高の学び」について、ゼロベースで考えることができたためです。

未経験メンバーからは「ポスター発表者に質問をするとはいっても、どんな風に質問すればいいか分からない」という話がありました。「こんな質問やコメントはナンセンスと思われないかな?」や「変な質問をしてしまってないだろうか」と頭を過り、コメントが難しい人もいるかもとのこと。

確かに学会などのポスターセッションは、参加者もクリティカルな質問能力があることが前提でつくられており、シャイな方には楽しみにくい部分があるかもしれません。そんなこと学会に参加してて考えたこともなかった。

そこで今回ポスターセッションチームは「コミュニケーションシート&感想レター」を作成し、来場された皆さんに配布することにしました。

表面のコミュニケーションシートはポスターセッションでの質問の手引きが記載されており、裏面の感想レターは各発表への感想を書くことのできるものです。

コミュニケーションシートのレイアウトはトヨタ自動車の中村さん、感想レターのレイアウトは九州大学の冨田さんや徳渕さんが担当。他にも細谷さんや濱谷さんなどがコミュニケーションシートの「心得」などを検討していただき、会場でこのシートを活用する導線は澤さんに敷いてもらいました。

記入後に感想レターはスタッフが回収し、チョキチョキと切った上で各発表者にプレゼントされました。

また、参加者には開かれた情報ではないですが、発表者には終了後にお土産として「リフレクションシート」も配布されました。

こちらはポスターセッションで膨大な学びにあふれた一日を振り返れるシートです。このシートを用いることで、リサーチャーとしての次の課題や取り組みたい事柄を整理することができます。

(4)Web上で発表者情報を確認できるNotionの設計

参加者の皆さんがポスター発表ってどんなものがあるんだろうとプログラムを確認する際に使っていたこちらのNotionですが、九州大学の徳渕さんに作っていただいたものです。

学会発表でもポスター発表者の一覧表が作られることがありますが、一覧表って見づらいことも多いなと思っていました。でも以下のNotionはタイトル、発表者、登壇者コメント、採用枠などが格納され、テーブルビューとギャラリービューを切り替えることができます。Notionの良さを活かした非常に見やすく、かつ運営者目線でも情報更新しやすいので革命的でした・・!

こちら他にも色々展開として使えるなと思っていまして、例えば今後はこのNotionに実際に使われたポスターを貼るようなこともできるのではと思っています。徳渕さんからこのNotionが上がってきたときに「このレイアウトだったらイベント後もこういうことができるのではないか・・?」というアイデアが沸き起こっています。

③ポスター長として今考えていること

ポスターセッションについて多くのご感想をいただきました。Xでいただいたものを、いくつか抜粋してみます。

リサーチカンファレンス、本当に多様な登壇とポスターセッションで、学び多く楽しい1日でした✨

— Mai Yoneda (@_MaiYoneda) May 18, 2024

久しぶりな方々にお会いできたのも嬉しく、昨年参加させていただいて、ありがたいつながりが増えたことを再認識しました。

運営のみなさん、素敵な場を今年もありがとうございました🎉#ResearchConf

異文化だけどちょっと上位レイヤーでは重なる部分もあったり。学び多い一日でした。自分のプロジェクトにも取り入れていこ!と思える内容でした。あと、今年から導入されたらしいポスターセッションはアカデミアな僕にもやさしくてとてもよかった#ResearchConf

— kei (@NONONOexe) May 18, 2024

私用につき帰りますが、とても良かったです。ぼぼ、ポスターセッション聞いてましたが、このセッション形式とても良くて、満足。発表者もフィードバックもらえるし、私もやってみたいと思いました。スクフェスとかでやらないかなー。#ResearchConf

— 小泉岳人 (@koitake_) May 18, 2024

リサーチカンファレンスきた!ポスターセッション凄い盛り上がってる🗣️

— 小松 尚平 Shohei Komatsu (@komanbe) May 18, 2024

コンテンツの時間管理が来場者側に委ねられてるのが、ポスターって良いよね。#ResearchConf pic.twitter.com/6N5j39dCrm

〇発表者よりいただいたコメント

リサーチカンファレンス、無事に終了しました!

— はろっぺ | Haroka @ SmartBank (@mawarisuru) May 18, 2024

息付く暇もないほど、たくさんの方にお越しいただきました…!

対話の時間をいただけたこと感謝です😍🫰💓

#ResearchConf pic.twitter.com/RWlt749bIt

RESEARCH Conference 無事閉幕しました👏✨

— f∞ studio|「これも写真?」Workshop (@f00studio) May 18, 2024

沢山の「これも写真」シールを貼って頂き新たなアイディアが生まれた実り多き時間でした☘️

foo studio は今後も未来の写真を模索していきます👀

本日はありがとうございました🙇♀️✨

シールの軌跡も写真かもしれない?#これも写真 pic.twitter.com/qVwFFp6Gfa

ポスターセッション参加しております!

— naoko_kwkt (@Kawakatzu) May 18, 2024

直接お話しできるスタイルは、とてもありがたい&とても楽しいですね☺️

#Researchconf pic.twitter.com/9CfqpQDOAJ

打ち上げが終わった後、帰りの電車で一つ一つの投稿を拝読していました。「抜群に良かった」「学びに溢れてよかった」などのポジティブなコメントが殆どで嬉しかったです。

しかし、一発の成功は「まぐれ」であり、「文化」にするには継続が大事です。RESEARCH Conferenceにおける次の課題はポスターセッションを継続実施し、リサーチャーの文化にすることです。

今回ポスターセッションという方式を導入することで、決してオーラルのような派手さや完成度はないけども、発表者と参加者の意見交換を通じ、リサーチャーに求められる深い心配りとか、リサーチャーとして大事にしたい価値観やこだわりが見えてきて、発表している側なのに新たなことに気づかされる。そうした探究的な発表こそ、ポスターセッションに向いていると考えています。

RESEARCH Conferenceは「年一度のリサーチのお祭り」です。たとえそこで報告される事例が、まだまだ発展途上で、潜在能力しかない生煮えなものであったとしても、ほくほくな実践知を開きあうことで、リサーチャーが内省したり、学習して、次のリサーチに繋がっていくことが期待されます。自分はリサーチャーであると同時に、リサーチャーに最高の学びの場をつくりだすファシリテーターでありたいです。

今回のカンファレンスで組成したポスターチームは、そうした「これからのリサーチャー文化をつくる理想的な学びの場」をデザインすることに創意工夫を凝らしてくれる非常に頼もしいメンバーでした。他のデザインカンファレンスでは見たことも、聴いたこともない「ポスターセッション」をゼロからつくるって、なかなかイメージつかないと思います。でもこうしたら最高な学びの場になるんじゃないかとアイデアを持って挑戦していただけたことがめちゃくちゃ有り難かったです。

そして自分は10月の12-13日に東京ミッドタウンで開催されるDesignship2024ではコンテンツチームのリードを務めます。今回の経験(ポスターセッション)が直接的に活きるかは分かりませんが、Research Conferenceで得た「学びの場づくり」のエッセンスを発揮していきたいと思います。

改めてですが、RESEARCH Conference2024にお越しいただきありがとうございました。来年パワーアップしたポスターセッションをお届けしますので、またお会いしましょう!

③RESEARCH Conference2024ポスターセッションに関係する記事

特にスマートバンクさんが参加記録や当日レポートを書いてくださってます。来年のイメージを持ちたい方はぜひこちらも併せてお読みください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?