胡乱の者たち(長編) 3

2019年3月9日(土)

銀色のスカイツリーが、巨大都市に浮遊する塵埃(じんあい)に埋もれて霞んで見える。

そこは丸多が初めて降り立つ駅であった。東京都墨田区に最後に来たのがいつか思い出せない。丸多は、乗ってきた電車が息を切らすように再び出発するのを棒立ちで眺めた。「見てみろ。これが日本の平均的な暮らしだ」と誰かが耳元で囁いてきそうなありふれた住宅街。踏み切りの音が止み、再び歩き出そうとしたが、丸多は急に出しかけた脚を止めた。はて、この踏み切りを渡るのだっただろうか。不案内な土地はコンクリートでできたジャングルでしかない。丸多は一旦駐輪場の空いたスペースに引っ込み、肩にかけたボストンバッグからスマートフォンを取り出した。

「じゃ、明日14時に東武線のO駅で」

これは昨晩、メッセンジャーアプリによって、北原が最後に寄こしたテキストである。そういえば、具体的に駅周辺のどこで待ち合わせるかは決めていなかった。コンビニがあるけど駅からちょっと遠いな、などと考えていると背後から声をかけられた。

「丸多さん」「ああ、北原さん。良かったです、もう居てくれて」

約束の時刻の十五分前。一週間ぶりに見る北原の姿に劇的な変化はない。まるで、先週別れた時点で体ごと真空パックに保存し、ついさっき取り出してきたような、彼の佇(たたず)まいであった。

「丸多さんは川崎に住んでるんでしたよね」「はい」「どのくらいかかりました」「そうですね、秋葉原までは一本で行けるんですけど、そこから二三回乗り換えて、何だかんだ一時間くらいかかりましたね」「すいません、わざわざ遠いところ」「いえいえ、誘ったのは僕ですから。何も気にする必要ないですよ。北原さんは鶯谷(うぐいすだに)でしたね」「そうです」「山手線の駅が最寄り駅っていいですね。便利そうで」「いや、ああいう密集地帯に住んでると、逆にもっと広いところに住みたいって思えてきます」

日本語の教科書の例文であるような平凡な会話と共に二人は、線路に直交する通りを進み始めた。

「北原さんはこの辺に何度も来たことがあるんですか」

呼吸をし、足も進めつつ、言葉を絶えず放ち続けるのは、見た目ほど容易な行為ではない―――丸多は個人的事柄として、常日頃からそう感じていた。よって、できる限り窮屈な無言状態を作らぬよう、吐き出すべき話題を整理しながら歩いた。

「何度も来たことはないです。シルバと一緒にあいつらの家に遊びに行ったのが、数回ある程度です。懐かしいですね。この辺歩いたの多分、一年ぶりくらいです」「シルバさんと東京スプレッドの仲は良かったんですか」「良いように見えました。少なくとも僕には」

先週北原が見せた〈東京スプレッド〉について語るときの戸惑いは薄れているようだった。丸多は北原が流暢(りゅうちょう)に話すのに内心、小気味よさを感じていた。

「ただ」と北原。「あいつらの頭の中まで覗いたことはないですから。どういう思いでシルバと接していたのかはわからないです」「東京スプレッドの連中は、事件後に引っ越さなかったんですか」「引っ越す予定はあったみたいですけど、結局引っ越さなかったみたいです。あいつらって、まだ全国レベルの知名度はないですからね。それに」

北原は話す間、前方をまっすぐ見据えていた。

「何か知らないけど、身を隠すのがうまいんです」「と言いますと」「何て言ったらいいんでしょうね、視聴者にあいつらの家が特定された、っていう話を全く聞いたことがないんです。ほら、人気クリエイターがよく、家に無断で押しかける視聴者の動画上げてるじゃないですか」「はい」「ああいうことが、あいつらの家の周りでは起こらないんですよね、何故か」

丸多はそれについて考えたくなったが、座り込んで熟考するわけにもいかず、そのまま歩みを進めた。

五分ほど経ったとき、北原が右手の建物を指で示したので、そちらに目を向けた。

「これです。この四階です」

二人が顔を向ける先に、白く塗られただけの小ぶりなマンションが建っていた。丸多は上から下へ視線を滑らすことで、ざっと築三十年と目星をつけた。質素というほどでもないが、国民全員に認知された人気アイドルが住んでいるようにも見えない。

「緊張してきたな」北原がそう言い、そしてその不安は、まるで空気感染でもするように、凄まじい速度で丸多にも伝わった。丸多はここでようやく、北原にするのと同じ気安さで〈東京スプレッド〉と会うべきでないことに気づいた。気後(おく)れという言葉があるが、このときの丸多はまさにその状態にあった。それまで動画で観察してきた中での彼らの言動を思い出し、彼らと対等に振る舞えずに途方に暮れる自身の姿を想像した。しかし、と丸多は、極めて原始的な感情である片意地を心から引き出すことで、彼らの巣窟へと強引に近づいていった。「北原さん、僕もびびったんで、やっぱり帰ります」とは、まさか言うまい。何も、奴らと一緒に動画を撮る必要などなく、ただ聞きたいことを聞いて退散すれば良いのである。ただ、このときばかりは、北原の足取りの方がまだ軽いように思え、丸多は案内をされる振りをして彼の背中にくっついて行った。

狭いエレベーターで四階に上がると、鉤型に曲がった薄暗い通路が現れた。フロアに扉は二つしかなく、角を曲がった先が目的の部屋に当たるらしかった。

「ここです」北原が小声で言った。

人間の寝息に埃が混ざったような匂いが、丸多の鼻孔をついた。丸多は物珍しげに辺りを眺めたが、そこでは表札や傘など一般的な玄関口で見られそうなものが一切排除されていた。

「押しますか」北原がインターホンに指を添えながら言った。丸多は無言で頷いた。

軽やかな電子音が奥で響き、数秒後に金属製のドアが開いた。二人を出迎えたのは、豊かなアフロヘアの〈モジャ〉だった。

「おう、遊矢。久々だな」「うん、久しぶり」

そう言う北原が、無理に笑顔を作っているのは明らかであった。丸多は自分から挨拶をしようと半歩前へ出た。しかし、〈モジャ〉が先に「まあ、入れよ」と言い、さっさと奥へ行ってしまったので、その機会は失われた。

通されたリビングは雑然としていて、動画で観る印象そのままだった。北原がテーブルに備え付けられた椅子に座るのを見て、丸多もそれに倣った。

二人が椅子に収まってから十数分は何も起きなかった。リーダーである〈キャプテン〉と自己紹介し合う場面などを、丸多は前もって予期していたが、どうやらそのような形式的な取り交わしは行われないらしかった。もちろん丸多はその間首を回し、滅多に入る機会のないその部屋の内部を入念に観察した。外観の記憶と照らし合わせることで、リビング含め、そこに部屋が三つあることを確認した。残り二つも洋室のようで、家賃は大体、大卒初任給の半分強、十一万と踏んだ。

二つあるうち一方の部屋の扉は開いていて、その内部の様子を二人とも窺うことができた。そこには〈モジャ〉と〈ニック〉がいるらしく、時折笑い声の交じる低い声での会話がなされていた。その内容が決して、来客に出す飲み物についての相談などではないことは、門外漢の丸多にもわかった。

床もテーブルの上も、秩序から解放された雑多なもので溢れていた。ペットボトル、空き瓶、灰皿、カップ麺の空き容器、ガムの包み紙、脱ぎ捨てられたスウェット上下、靴下、空の紙袋、雑誌、漫画、クッション、用途不明のケーブル―――それらのリストを作れば、小さい字で書いたとしても、A4用紙一枚を軽く埋められそうであった。その中で、口の開いた巨大なスーツケースと、理科実験で用いる人体模型は、占める面積も広く、何より奇異で、丸多の注意を引いた。

北原は為す術がない、と言わんばかりに丸多と目を合わさず、無意味な微笑を浮かべてばかりいた。丸多は居心地の悪さこそ感じなかったが、どうせ北原が場を取り仕切ることはないだろうと考え、状況が変わるのをひたすら待った。

そこから最初に二人に声をかけたのは、やはり先ほども応対をした〈モジャ〉だった。

「遊矢、飯喰った?」「いや、まだ喰ってない」

親しげであるのはうわべだけで、玄関でのときと同様、北原の気持ちの奥に隠れた緊張は容易に感じ取れた。

「そっちのお兄さんは」〈モジャ〉は丸多にもそう聞いてきた。丸多は「あ、私はもう食べてきました」と反応良く答えたが、振ろうとして上げた片手をテーブルにぶつけるなどして、焦りを隠すことに失敗した。

「遊矢、昨日のカレーの残りあるんだけど喰う?」

北原は一瞬考えた後、答えた。「どうしよう、じゃあ、せっかくだから貰おうかな」

コンロに火を起こす間、〈モジャ〉は無言で二人に背を向けていた。

「あの、モジャさん」丸多が言い、〈モジャ〉が振り向いた。その顔の全面には、倦怠の靄(もや)がかかっていた。「私は丸多好景といいます。北原さんの友だちです。今日はいきなりお邪魔してしまい、すみません」

〈モジャ〉は、ああ、と喉の奥で言った後、「仕事は?」と聞いた。

「川崎で会社員をしてます」「今日は休み?」「はい、今日は休みです」「まあ、ゆっくりしていきなよ」

そう言って彼はまた、気だるそうにしながら台所の方を向いた。丸多を心から歓迎する気はないらしかった。しかし、〈モジャ〉のその全く干渉してこない無関心さに対し、変に心地良さを感じ、丸多はその分析し難い感覚を不思議に思った。

「スプーンは」〈モジャ〉が北原に言った。「その辺にあるから自分で探して」

北原がテーブルの上を掻き回す間、丸多は後ろで音がしたように思い、そちらを振り返った。すると、閉まっていた方の扉から男が出てきて、丸多と目を合わせた。ハンディカメラを携えた〈ナンバー4〉は丸多に、しっ、と人差し指で口を抑える仕草をした。〈東京スプレッド〉の他の四人と比べ、動画出演の機会が少ないこの男を丸多は特に注意深く眺めた。地黒の肌は軽いアレルギー症状を示していて、全体的にほんのり赤みがかっている。体格も華奢で華があるとは言えないが、その分、裏方に徹するのは得意であるように見える。また大柄の〈ニック〉も、裸足にTシャツ、ハーフパンツという格好で出てきた。片手に、封の開いたスナック菓子の袋を抱えている。

北原はようやく卓上のスプーンを探し当て、出されたカレーをゆっくり食べ始めた。

「さて」〈モジャ〉がノートパソコンをテーブルに置いた。「遊矢たちが観たいのは、シルバさんの事件のときの動画だっけ」

口の中がいっぱいの北原に代わり、丸多が答えた。「そうです」

「いいよ。待って、今再生する」〈モジャ〉は既に画面に表示されたメディアプレーヤーの再生ボタンを押した。

映し出されたのは、全裸で四つん這いになる男の姿だった。その人物が〈シルバ〉でも〈東京スプレッド〉のうちの誰でもないことは、丸多にもすぐにわかった。その直後、〈モジャ〉と〈ニック〉が声を裏返して大笑いを始めた。〈ニック〉の口の端からは、噛んだ菓子の欠片がいくつも飛び出した。画面では痴態をさらす男の尻が大写しされ、また彼の苦悶を示すうめき声がスピーカーから流れた。音量は最大限まで引き上げられていた。

「どうだ遊矢」〈モジャ〉の顔には無上の喜びが浮かんでいた。「尻から流れ出るものを見ながら、うまそうにカレーを喰うことはできるか。俺たちは昨日、上野まで行ってわざわざ、この映像のものと同じ色のルーを買って来たんだ。画面から目を逸らすな。そうだ、出るものを凝視しながら、スプーンを口に運ぶんだ」

北原の後ろで〈ニック〉が、文字通り笑い転げた。手に持っていた菓子の袋は床に落ち、中身が無秩序に散乱した。しかし、彼はそれに構うことなく手で膝を叩きながら笑い続けた。〈モジャ〉はノートパソコンに手を伸ばし、さらに操作を加えた。すると今度は、人気のない草むらでしゃがむ若い女の後ろ姿が映った。この女も、先の映像の男と同様、全裸でいる。女の尻からも、前の映像と同じものが排出された。

「よし」〈モジャ〉が言った。「今日の動画は『衛生的に問題のある動画を観ながら、カレーを食べることはできるか』、これで決まりだ。どうだ遊矢、おかわりもあるぞ。今日はお前のおかげで、再生回数五十万は稼げるだろう―――どうした、全然カレーが減ってないぞ。昼飯を喰ってないんだろ。遠慮するな。カレーを喰え。そうだ、画面を観て、カレー。テンポよく、そう。画面から目を離さずに、そう、カレーを口に入れるんだ。困難から逃げるなよ、遊矢。さもそこに、小川のせせらぎがあるかのように喰うんだ。そして、地球上にこれ以上うまいカレーは存在しない、って思わせるような顔をして見せろ」

北原は〈モジャ〉の指示通りカレーを着実に減らしていった。しかし、込み上げる吐き気を抑えることはできないらしく、最初の映像の男優と同じように、苦痛の色を顔に貼り付けていた。

いくらなんでも舐められ過ぎだろう。

丸多は北原を見ながら思った。やがて、耐えきれなくなった北原は戻してしまい、彼の足元に吐物(とぶつ)が広がった。そこで〈モジャ〉と〈ニック〉の笑いは最高潮に達した。

「遊矢、ホントに吐いてどうすんだよ」二人が声を揃えて言った。丸多は彼らの戯れに入り込む隙きを全く見いだせず、ただ黙っていることしかできなかった。

掃除には丸多も積極的に参加した。床を拭き終わり雑巾を干すと、丸多と北原は再び先ほどの席に座った。〈モジャ〉と〈ニック〉はそれぞれ壁際のソファーでくつろぐような姿勢をとり、〈ナンバー4〉はその端に座った。部屋を満たす胃液の匂いはすぐには消えなかったが、丸多を含め、そこに居合わせた連中は徐々にそれに慣れていった。

〈東京スプレッド〉に対するここまでの丸多の印象は、「悪ふざけの過ぎる単なるスカトロ野郎たち」であった。ただし、例の彼の、初対面の者への最低限の礼節はここでも持続され、この第一印象が具体的に口にされることはなかった。

「今のはネット上の、ただのポルノ動画ですね」丸多が言った。

「そう」〈モジャ〉は言いながら、その辺から拾ったハンドスピナーを弄んでいる。

「今撮った動画」〈ナンバー4〉が遠慮がちに口を挟んだ。「本当にアップするんですか」

「何」〈モジャ〉は首だけ横に向けて言った。「じゃあ、俺たちだけで観賞するために保存しておくの?」「運営にBAN(バン)されちゃいますよ。それに、コメント欄にも『DQN(ドキュン)[*1]は消えろ』とか『日本の恥』とか書かれて炎上しますよ」「BANになるんならなるでいいし、そんなもん書かせとけば良くない?」

「そうだ。4(フォー)、お前気にしすぎだよ」〈ニック〉もそう同意すると、〈ナンバー4〉は決まりが悪そうにし、口をつぐんだ。

「あの」丸多は何とか彼らの会話の隙間を探し、自分の言葉を差し込んだ。「事件当時の動画を観せていただくことはできませんか」

〈モジャ〉が再び丸多の方を向いた。そして、少し考えたあと答えた。「今は無理だね。キャプテンに聞いてみないと。勝手に他人に見せたら、怒られるからさ」「キャプテンさんは、今いらっしゃらないんですか」「今朝、モンブランとどっか行った。もうすぐ帰ってくると思うよ」

やはり、事件の核心にはそう簡単には近づけないらしい。丸多はここで方針を変え、違う質問をした。「皆さんのお名前は何とおっしゃるんですか」

〈モジャ〉と〈ニック〉は意味ありげに顔を見合わせた。それから〈モジャ〉がいかにも面倒くさそうに言った。「俺がモジャ。こっちの太ってる奴がニック。で、さっきカメラ回してたのが―――」

「ええ、それは知ってます」丸多が途中で遮った。「皆さんのハンドルネームじゃなくて、本名を教えていただきたいんですが」

「それを知ってどうすんの」

〈モジャ〉にそう言われ、丸多は答えに窮した。一瞬間が空いてから〈モジャ〉が、その情けない無音状態を破った。「俺がモジャだって知ってるんなら、それでいいじゃん。あんまり個人情報をさらすの好きじゃないんだよね、俺たち。今までずっと、非公開のことは非公開のままにしてきたから、あんたに何でもかんでも教えるってことは、ちょっとできない」

〈モジャ〉の冷たい言い方に、丸多は突き放されたような気分になった。しかし、初見の客に秘密を洗いざらい告白しようとしないことはむしろ自然だと、頭で理性的に整理した。

「皆さんは、シルバさんの高校の後輩に当たるんですよね」「そう」

十数分前、主に〈モジャ〉と〈ニック〉が作っていた賑やかな雰囲気はとっくに消し飛んでいた。丸多と〈モジャ〉による事務的な言葉の応酬が、張り詰めた空気の硬さを際立たせた。〈東京スプレッド〉の他の二人は墓石のように、息を飲んで黙っている。丸多は、これ以上妙な間を作るまい、と率先して言葉を重ねた。

「皆さんおいくつなんですか。申し遅れましたが、私は今年29才になります。それもやはり、お答えしづらいでしょうか」「無理だね」「そうですか」

聞きたいことはいくらでもあるはずだった。しかし、予想以上の彼らの秘密主義を前にして、丸多の思考は鈍り始めた。無難な話題でもいい、彼らの生活に関することでも聞こうか、と口を開きかけたとき、〈モジャ〉が鋭い口調で言った。

「丸多さんだっけ、あんた何しに来たの」「え」

このとき、丸多は気圧(けお)されかけた。すると、意外にも北原が助け舟を出した。

「この前、俺がメールしたじゃん。丸多さんは事件について独自に調べてるんだって」

「ええ」丸多もこの機を逃さず便乗する。「何でもいいので、お答えできることがあれば、お聞かせ願えないでしょうか」

一瞬の沈黙ののち、〈ニック〉が小声で言った。「いいんじゃない」

それを聞いて〈モジャ〉はハンドスピナーを床に置くと、険しい表情になり、観念したように語り始めた。

「いつだっけな、去年の8月だっけ。シルバさんと一緒に俺たち、動画撮りに行ったんだよ。山奥に一軒ぽつんと家があってさ、シルバさんは『ここで泊まると、自殺者の霊が撮れる』って言って、一人で張り切ってたよ。それで、俺たち街まで買い出し行ってから、その家で待機してたの。そうしたら、夜の8時くらいだったかな」

四人全員が物音一つ立てずにいる中、〈モジャ〉が顔色を変えずに言った。

「部屋の中で死んでるシルバさんを、俺たちが発見したの」

時が止まったかのように部屋の中は静まり返った。ただし、丸多だけはその流れに抗(あらが)い、無理やり体を動かした。丸多は床に置いてあった自分の鞄を引き寄せながら思った。あまりに大まかな説明だったが、出だしとしてはこれで十分だ。

「その家は」丸多は紙片を掲げて見せた。「これに映ってる建物で間違いないですか」

紙片は当然、一週間前丸多が北原に見せた、燃える前の家屋の写真である。それは磁力にも似た不思議な作用を働かせるように、ソファーに陣取っていた三人を見事に引きつけた。

〈モジャ〉は丸多の手から写真をむしり取ると、「これだよ、これ」と興奮気味に声を上げた。その横で紙片を覗き込む〈ニック〉も「やばい、あの日を思い出して、ぞくぞくしてきた」とおどけるように言った。もう一方の脇に立つ〈ナンバー4〉は、二人同様、写真に釘付けになっていたものの、特に感想は漏らさなかった。

丸多は三人に写真を十分に眺めさせてから、改めて尋ねた。

「事件が起きた建物は、それで間違いないですね」「うん、そう」〈モジャ〉は言って、丸多に紙片を返した。

「この写真は」丸多が訊いた。「誰が撮ったかご存知ですか」

聞くと三人は、互いに視線を交わしながら「俺じゃない」と言い合った。丸多はそれに重ねて「撮ってない証拠はあるか」聞きたくなったが、彼らとの信頼関係を優先し、そこまで踏み込むことはしなかった。

写真の件は一段落して、〈東京スプレッド〉の三人はまたソファーに座った。丸多も元の椅子に腰掛け、質問を続けた。

「差し支えない範囲で構いません。私自身、差し出がましいことをしているのは、十分承知しているつもりですが、知ることのできる範囲で、事件を時系列の順に整理したいと思いまして」

「で、何?」と〈モジャ〉。丸多が息を吸い、言葉を継ごうとすると〈ニック〉が割り込んできた。「時系列って何」

「お前、ちょっと黙ってて」〈モジャ〉が太った友人を制止し、再び丸多が話し出した。

「事件はさっきおっしゃっていただいたように、去年の8月13日に起きました。報道では、皆さんとシルバさんの計六名がそのときの動画撮影に参加した、とありました」

丸多は、そこにいる三人を容疑者としてみなしているととられないような、ごく柔らかな言葉遣いを選んだ。しかし、どうしても「捜査」の雰囲気を完全に消すという器用な芸当はできなかった。三人の顔に視線を滑らすと、揃って口をつぐむ彼らの様子を窺(うかが)えた。そこから、丸多の存在を拒んでいるか、そうでないか、何かしらの具体的な感情を読むことは叶わなかった。

「さきほど」丸多が続ける。「モジャさんは、シルバさんが『あの家で泊まると、自殺者の霊が撮れる』と言っていたとおっしゃっていましたが、そもそも事件当日の企画はシルバさんが発案したんですか」

「そうだね」と〈モジャ〉。「事件の一ヶ月くらい前だったかな。シルバさんの家で俺らゲームしてたの。そしたら、肝試しの話になって、シルバさんが『撮影向きの心霊スポットを知ってる』って言い始めて、それがあの日の動画撮影のきっかけだったと思う」

「それまで事件現場の家へ行ったことは」丸多の問いに対し、〈モジャ〉が短く「ない」と答える。さらに丸多が訊く。

「山梨県にあった事件現場の建物は、奥寺さんという人が所有していました。あの家に何十年も前から住んでいた人です。その方と皆さん、面識はありましたか」

このとき〈東京スプレッド〉の面々が初めて困惑の色を示した。〈ニック〉と〈ナンバー4〉は「え」と疑問の声を発し、さらに〈モジャ〉が軽い抗議のように言い放った。

「違う。あの家は確かシルバさんの知り合いのものだったはず。そう、絶対そう。シルバさんがあの心霊スポットの撮影前、『知り合いが無人の小屋持ってて、それ要らないって言ってたから、もらった』って言ってたもん」

「言ってた、言ってた」〈ニック〉も言いながら、何度も首を縦に振った。丸多はそのやり取りを尻目に、鞄から別の紙片を取り出した。奥寺の名が記載された資料である。彼はそれをゆっくりと〈モジャ〉に手渡した。

「それは全部事項証明書といって、不動産に関連する公的な書類です。私が自ら法務局で取得してきました。ですから、まず出鱈目は書いていないはずです。それによると、奥寺健男さんという方が昭和四十三年からあの家屋を所有し、事件のあった日までずっとそこに住み続けていました」

丸多は事務的なことを言い続ける自分に嫌気を感じ始めた。まるで税金でも取り立てに来たみたいだ、と。しかし、〈東京スプレッド〉のメンバー追加オーディションに来たわけではないと思い直し、その不本意な態度を保ち続けた。「皆さん、その『シルバさんの知り合い』の名前と年齢をご存知であれば、ぜひ教えていただきたいのですが」

〈モジャ〉が横を向き「お前知ってる?」と〈ニック〉に訊いた。すると〈ニック〉は頼りない様子で「知らない」と言い、〈ナンバー4〉も同様の反応をみせた。

「まあ」丸多が言い添える。「奥寺さんという方は明らかに年配者でしょうが、シルバさんがそういった高齢の方と親交があった、と言い切れないわけではありません。実際、シルバさんは事件前、奥寺さんから法的な手続きなしであの家を譲り受けたのかもしれません。奥寺さんがその家を手放せば、確かにその時点でそれは『無人』になり得ますし。いずれにせよ、わかりました。奥寺さんのことはひとまず、置いておきましょう」

丸多は紙片を返してもらい、それから質問を続けようとした。「では、シルバさんから『心霊スポットの動画撮影をする』と言い出し、皆さんがそれに参加した、と」

ここで、新たな質問が出る前に〈モジャ〉が言い出した。自己の立場を強調するように。

「俺ら本当に何も知らずに、撮影当日シルバさんにくっついていったんだよ。場所だけは知らされてたから、俺らが交代で運転して。今まで行ったこともない、汚い山奥だった。シルバさん曰く、あの家の裏庭が林の中に通じていて、その向こうで自殺者の霊が出るらしく、着いてみたら、本当にそこの裏道みたいなところに『立ち入り禁止』の札がかかってて」

「そう。見た瞬間、めっちゃ気持ち悪くなった」〈ニック〉も呼応し、部屋の中で恐怖体験の感想が入り乱れた。丸多は笛でも吹いて黙らせたい衝動を抑え、穏やかに且つはっきりと自身の言葉を挿入した。

「皆さん、一旦整理しましょう。教えてほしいことが沢山あります。『裏庭』に『立ち入り禁止の札』があった、ということですが」

丸多は今度、あの「建物図面」を取り出しながら言った。「まず、家の裏に庭があり、しかもその先にどこかへと続く道があった、ということですね」一同が頷き、また〈モジャ〉が喋りそうなのを見て、丸多はその隙を与えず、すぐさま続けた。

「ここに建物図面があります。すみませんがモジャさん、ここにその裏道と、あと覚えてる範囲でいいので、家の間取りや正確な窓の位置を書き入れていただけませんか」

丸多がボールペンも取り出そうすると、それより先に〈ナンバー4〉が床に落ちていた鉛筆を取り、〈モジャ〉に渡した。紙片を受け取った〈モジャ〉は「ええと、どうだっけな」などと独り言を言いつつも、特に逆らうことはせず、丸多の望む線を書き込んだ。

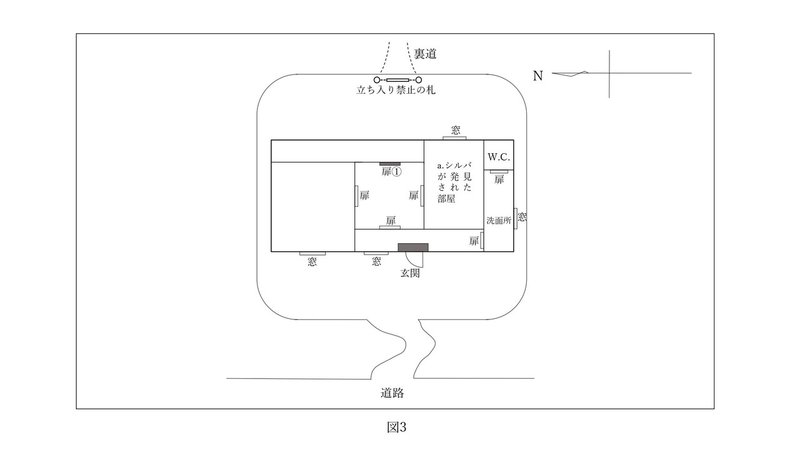

返ってきた紙片は、丸多をおおむね満足させた。そこには、不足していた他の間取り、裏道、窓に加え、「立ち入り禁止の札」の位置まで記されていた【図3】。

「ありがとうございます。非常に助かります」丸多はその、数時間は凝視できそうな紙片を一旦置き、話を戻した。

「この裏道の奥の林で自殺者の霊が出る、とシルバさんは話していたんですね」

「そう」相変わらず〈モジャ〉は取り澄ました様子でいる。しかし、丸多の疑問は尽きない。

「その『立ち入り禁止』の札の向こうには何があったんですか。そして誰がその裏道を封鎖していたんですか。警察ですか、自治体ですか、それとも民間の―――」

「わからない」〈モジャ〉は蝿を叩くように、ぴしゃりと言った。「正直言うと、その先には俺ら行かなかったんだよ。シルバさんが『肝試しは夜になってから行こう』って言ってたから」

「日中でも相当気持ち悪く見えましたけどね、あの林の向こう」〈ナンバー4〉のこの発言に対し、メンバーの二人は何も答えなかった。代わりに丸多が反応する。

「ちなみに何時くらいだったんですか、皆さんがその家に着いたのは」

〈モジャ〉が〈ニック〉に「あれ何時くらいだっけ」と尋ね、〈ニック〉は「5時くらいじゃない、夕方の」と答えた。

「なるほど」丸多は言いながら、そこまでで手に入れた情報を元に、事件当日、現場での参加者らの振る舞いを思い描いた。周囲の山中の様子は、丸多もうっすらと覚えている。貧弱で鬱蒼とした木々に囲まれた細い車道。進んでいくと、突如横手に現れる未舗装の私道。〈シルバ〉、〈東京スプレッド〉の六人は、車でその道を突き進んでいく。連中を乗せた車はさらに進み、のちに殺害現場となる家屋へたどり着く。そこで、陽気に冗談を飛ばし合っていたのか、それとも、各人無言のままでいたのか、どちらかは、今ははっきりとしない。やがて彼らがその裏手に見たのは、得体の知れない樹木の群落。

都会の便利さと常識に慣れ切っている丸多は、そのような場所で夜を明かすところを想像し、ふいに毒虫でも見たような抵抗感を覚えた。

「皆さん、その家に着いてから」丸多は話題を変えた。「当然中に入ったんですよね。そこでの様子というか、皆さん中でどのように過ごされたのか、お聞かせいただけませんか」

「最初は楽しかったよ」〈モジャ〉が言う。「家の周りは今言ったように、汚くて気持ち悪かったけど、中は意外ときれいでさ、割と快適に過ごせたよ。ニックとモンブランなんかは、はしゃいで相撲とってたし。蚊が鬱陶しかったから、スプレーでやっつけたけど」

「そう」〈ニック〉も口を開いた。「遊んでたら俺ら、シルバさんに怒られた」そう言う〈ニック〉の顔にはわずかな笑みが浮かんでいた。

「んで」再び〈モジャ〉。「玄関入ってすぐの扉から真ん中の部屋に入ってさ、撮影の準備して、そして、俺たちは左の部屋に荷物置いて、すぐに車で買い出しに行ったよ。ナンバー4だけ留守番で残ってもらって。ほら、何もないところで一泊するわけだから、水とか食料とかその他諸々の物が必要だったし。四人でもう一回街まで降りて行って」

「あの」ここでも丸多の疑問が湧く。「シルバさんは、そのときどうしていたんですか」

「ん?編集」〈モジャ〉は即答した。「しないといけない編集作業が溜まってるとか言って、真ん中の部屋に撮影用のカメラをセットしたあと、自分から右の部屋に引っ込んだ。その後のことは知らない」

ここを「大まかな説明」で済まされたくない。今日の会合において最も重要な点と言っても良い。丸多は、今にも自分を見限らんばかりの〈モジャ〉に、なおも食い下がった。

「シルバさんは自ら部屋に閉じこもったんですか」「そうだよ」〈モジャ〉が言う間、丸多は三人が座るソファーの前の床に、先ほどの図面を置いた。

「この質問は」丸多が改まった口調で言う。「報道機関含め各方面からされたと思うんで恐縮なんですが、シルバさんはその右側の部屋で、遺体で発見されたんですよね【図3a】」「そう」〈モジャ〉がそれだけ答え、他のメンバー二人は黙ったままだった。丸多が続ける。

「シルバさんは午後5時以降のある時点から、部屋に鍵をかけて一人で数時間閉じこもった。そして皆さんが何らかの方法で右の部屋に入ったとき、死んだ状態のシルバさんを発見した」

丸多は一旦間を置いたが、誰も言葉を発しないので、思い切って事の核心をついた。

「これって密室殺人ですよね」

言った瞬間、丸多は後悔した。この発言を歓迎する者がそこに一人もいないことは明白であった。このとき部屋の凍りついた空気を吸うことで、喉に凍傷が起きるのではないか、と思った。

「驚いたなんてもんじゃなかった」場を執(と)りなしたのは〈ニック〉だった。「俺らが買い出しから戻って来ても、シルバさんまだ部屋に閉じこもったまんまで、変だなと思ったけど、特に構わず、買ってきた弁当喰ったりしてたの。それで、まだ出て来ないし、午後8時くらいだったかな、俺ら中にいるシルバさんに声かけて、それでもシルバさん答えないから、これはさすがにおかしいってなって、それでドアを無理やり壊すと、中に―――」

ここで〈モジャ〉が横から腕を伸ばし、〈ニック〉の喋りを辞めさせた。そして言った。「丸多さんは何が言いたいの?」

丸多は瞬間的に北原の方を向こうとしたがやめた。もはや〈モジャ〉の射すくめるような視線に対して、ある程度の耐性が出来上がっていた。

「いえ、まるで超常現象のようだと思いまして。シルバさんが部屋に入り鍵をかけてから一体何が起きたのか、単に知りたいだけです」

「別に何もなかったよ」〈モジャ〉の様子はそれまでと変わらなかった。「言った通り、シルバさんが部屋に入ったきり出て来なくなって、あまりにも出て来るのが遅いから俺らでドアを壊したの。そしたら中に、息をしてないシルバさんが倒れてた。それ以外変わった様子はなかったよ。丸多さんはこう聞きたいんでしょ。『死体発見時、シルバさんの部屋の窓の鍵はかかっていたか』。そうだね―――」

もちろん、この「質問」は、今〈モジャ〉が勝手に出したものだが、丸多は特にそのことについて指摘せず、耳を傾け続けた。

「どうだった、ニック」〈モジャ〉は横を向いた。

「窓の鍵は」〈ニック〉はそう言って考える素振りを見せ、そのすぐ後、余計な間を作らないためか〈モジャ〉が一言、「蚊が飛んでいたから」と呟いた。

「そう、蚊が飛んでたから」〈ニック〉はそれを聞いて、まさに思い出したようなことを口にした。「窓は全部閉めたままでいたんだ。シルバさんも蚊が嫌だって言ってたから、入って来ないように自分の部屋の窓を閉めてたよ」

「シルバさん発見時はどうでした」と丸多。そして〈モジャ〉が言う。

「確かキャプテンがシルバさんの部屋の扉を壊す前に外に出て、窓をチェックしてた。あいつ、ああ見えて一応リーダーだからさ。そのとき、あいつ『窓には内側から鍵がかかってる』って言ってたはず。それから、部屋に突入したあともあいつ、誰かが入った形跡がないか一通り調べてた、窓の鍵も含めて。その様子は俺ら四人も、真ん中の部屋の扉近くから見てたよ」「それで右の部屋に誰かが入った形跡は全くなかった、と」「なかった」

ここまでの彼らの死体発見時についての話を振り返り、丸多は頭の中で報道との矛盾がないことを確認した。そして、気を利かせたつもりで置いた紙片を回収し、新たに湧いた疑問を一点口にした。

「この、真ん中の部屋の黒く塗った扉は何ですか【図3①】」

「ああ、それ」〈モジャ〉はいつか見たような、人差し指で後頭部を掻くしぐさをした。「そこも鍵がかかってて開かなかったんだよ」

「ということは」丸多が言う。「その先がどんな様子だったかは、皆さん確認しなかった」

「うん」〈モジャ〉の面倒くさそうな態度は変わらない。「気にはなったけど、滞在したのは数時間だったし、シルバさんの死体を見つけてからは、当たり前だけどそれどころじゃなくなって、結局開けずに終わった」

それ以上話そうとしない〈モジャ〉の様子を確認して、丸多は紙片に未練がましい視線を投げながらも、それを鞄にしまった。

「それで、まだあるんですが」丸多は申し訳なく思う素振りを見せながら、再び連中の顔を眺めた。三人が嫌気を示し始めるのではないかと思ったが、いまだに飄然(ひょうぜん)とする彼らの態度を確かめ、さらに話を進めた。「シルバさんの死が発覚した後、家が突然燃え始めた、と聞きました。これはどういう」

ここでもやはり、〈モジャ〉が答えた。「倒れてるシルバさんを見て、俺らはまだ死んでないと思ったわけ。当たり前だよね、さっきまでいつもと変わらない会話をしていた人が、いきなり死ぬなんて思わないもん。それで、何が起きたかもわからないうちに」

「いきなり、窓の外に火の手が見えて」〈ニック〉が割り込み、さらに〈モジャ〉が説明を続ける。

「そう、シルバさんの部屋の外がオレンジ色に光って、急に焦げ臭いにおいがし始めて。それでこれはやばいってなって、シルバさんを担いだのはキャプテンとニックだったかな。二人がシルバさんの体を運んで、他の奴らも急いで外に出て、燃え上がるのは本当に一瞬だった。あのとき逃げるのが遅れてたら、俺らもどうなってたかわからない」

「今さら陳腐なことを訊いて恐縮ですが」と丸多。「出火原因は何だったんでしょうか」

〈モジャ〉が呆れたように息を長く吐いたあと、言った。「知らないよ。俺らタバコは吸ってたけど、それ以外の火の元は一切使ってないし。そもそも内部じゃなくて、外部から燃え出したんだよ」「未知の力でも働いた、と」「さあね、そうかもしれない」

挙手でもしそうな勢いで、丸多がさらに問い詰める。「さっき、私が『超常現象のようだ』と言ったとき、たしかモジャさんは『別に何もなかった』と―――」

ここで、それまで黙っていた〈ナンバー4〉が言い出した。「家が燃え出したとき、救急車を呼ぶために、キャプテンたちは一旦街に降りるため、現場を離れたんです。現場周辺だと電波が届かなくて。俺とモンブランがシルバさんの様子見るためにそこに残ったんですけど―――」

「ただいま、お前たち」声がして、長身の〈キャプテン〉が入ってきた。後には小柄な〈モンブラン〉も続く。二人が加わることで、場の空気は一変した。

「あれ、遊矢じゃん」〈キャプテン〉は遊び道具を見つけたような顔をしていた。「お前、何やってんの」

「遊矢じゃん、久しぶり」〈モンブラン〉は言いながら、口の開いた板状ガムの包みを取り出した。「遊矢、ガム食べる?おいしいよ」

北原は愛想笑いを浮かべながら、差し出されたガムの一つに触れた。次の瞬間、北原は「痛っ」と叫びながら、素早く手を引っ込めた。それを見た〈東京スプレッド〉の一同は、遠慮なく笑い声をあげた。丸多はその光景を見て、それがガムなどではなく、触れた途端に電流が流れる古典的な玩具であることを知った。

「そうだ、遊矢」今度は〈キャプテン〉が卒なく言う。「カレー食べない?昨日のカレー余ってるんだけど」

すると〈モジャ〉が「カレーはさっきやったよ」と言い、〈キャプテン〉が「え、もう食べさせたの?」と間の抜けた声で返した。このやり取りの合間にも嘲笑の声が渦巻く。

「それの動画観る?」〈モジャ〉は先ほど撮影で使用したハンディカメラを取り上げた。

「観たい、観たい」〈キャプテン〉が言い、メンバーはハンディカメラを持つ〈モジャ〉の周りに集まった。

「最後まで観ろよ。ちゃんとオチあるから」〈モジャ〉が言ったあと、少しの静寂が流れた。そして数十秒後、再び爆笑が起こった。動画を観ない丸多にも、連中が動画のどの時点で笑い出したのか容易に想像できた。

「遊矢、ホントに吐くんじゃねえよ」〈キャプテン〉は嬉しそうに叫びながら、腹を抱えて、そこら中を笑い転げた。そして、続けざまに〈モンブラン〉も大声をあげる。「そういえば、入った瞬間、何か臭いと思ったら、遊矢、お前か」

いとまを告げマンションを出たとき、陽は西に傾いていた。時刻は17時30分。道すがら、隣を歩く北原に丸多が言った。

「ちょっと、収拾がつかなくなりましたね」

それを聞いた北原は、いかにも肩身が狭い様子でいた。「すいません、丸多さん。あいつらはいつもああなんです」「いえ、私は全然構いません。北原さんこそ、大丈夫でしたか」「ええ、僕は慣れてるんで。もっとひどいことされるかと思いましたけど、今日はそうでもなかったですね。ミントソーダだって言われて、液体ハミガキ飲まされたこともありますから。それと比べたら大したことないです」

「北原さん、まだ時間ありますか」駅で北原が自転車を出す間、丸多が尋ねた。「押上(おしあげ)まで行って、若干早いけどご飯でも食べませんか。そこだとスカイツリーが目印になって、ここから行きやすいですし。そこまで行けば、どこかしら食べる店が見つかるでしょう」「いいですね、そうしましょう」

十五分ほど歩き、二人はスカイツリー付近まで来た。日本全国に藤壺(ふじつぼ)のように点在するチェーン店のレストランはすぐ見つかり、そのうちの一つに入った。丸多は、これまでの流れからカレーを頼むのは良くないと思い、無難にミックスグリルを注文した。逆に、北原がここでカレーを頼めば素晴らしい裏切り方だとして観察してみたが、彼が選んだのは、何の変哲もないたらこスパゲティであった。

「美礼さんとの関係についても聞きたかったんですが」丸多はおしぼりの包みを開けながら言った。

「美礼と東京スプレッドの関係ですか」「はい。彼らは約二年前、美礼さんのオフ会に参加していました」「そうでしたね」「美礼さんが亡くなってから、彼らとシルバさんとの距離が急速に近づいたことについても聞く予定でしたが、どうやらあれが限界だったみたいですね。でも、いいです。彼らの発言のうち、どれが本当でどれが嘘かはまだわかりませんが、初の顔合わせにしては上出来でしょう」

「どうでした、丸多さん」北原が正面から丸多の顔を見つめる。

「何がですか」「犯人はわかりましたか」

あまりにも率直な北原の言葉に丸多は苦笑した。「正直なところ、全くわかりません。まだ情報量が少なすぎます」「事件当時の映像も、あいつら出しませんでしたしね」「それは仕方がないです。部外者がいきなり行って、観せてもらえるものでもないでしょうし。しかし、ポルノ動画が出てくるとも思いませんでしたが」

それから二人は、舌が肥えてなければ十分上質と感じられる食事をとった。普段、神戸牛などを食べない丸多にとっては、大量生産品の腸詰めの寄り合わせさえ、むしろ贅沢な代物(しろもの)といえた。

北原は、出された麺を何の躊躇もなく音を立てながら吸い上げていた。もう少し親しければ「掃除機みたいな食べ方だね」と言ってあげられるのに、と丸多は思ったが、彼を呼び出してから一週間しか経っていないことを思い出し、その言葉を肉と共に飲み込むことにした。

これ以上北原から話すことはないだろう、と丸多は考え、取り出したタブレットに二股のイヤホンジャックを差した。

「北原さん、イヤホン持ってますか」言われて北原は「はい」、とポケットから携帯音楽プレイヤーを出し、そこに刺さっていた蛍光色のそれを引き抜いた。丸多はすでに要領を得ているふうにそれを受け取り、ジャックの片方に差した。そして自分のも、もう一方に取り付けた。

「これで動画の音声を二人で聴くことができます」丸多は事もなげに言った。

「丸多さん、用意がいいですね」「それしか取り柄がないのかもしれませんけどね」

丸多はテーブルの上の皿をどかし、タブレットを二人の見やすい位置に据えた。北原は「何を観るんですか」とも聞かず、餌か何か判然としない物を眺める猫のようにじっとしている。丸多は「GING ちょいす 喧嘩凸」で検索し、出てきたサムネイルのうちの一つをタップした。それを見て北原は「ああ」と合点(がてん)したように声をあげ、顔にかすかな笑みを浮かべた。

「お前よお」まだ〈シルバ〉と名乗る前の〈シルバ〉、中田銀が、デスクの前に座り何やらまくし立てている。動画クリエイターをまだ始めていない頃のこの〈シルバ〉は日焼けしておらず、あか抜けない少年の雰囲気を捨て切れずにいる。おそらく自室であろう、背景にはタンスや、壁にかかったハンガーなど、生活感あふれる物が多数見られる。そして、画面端の長方形のワイプ[*2]には、中田銀と同様の姿勢で若い女性が映っている。双方ともに、PC上にリアルタイムで映る互いの姿を眺めているのだろう。さらにネット通話でも繋がっており、二人の言葉の応酬が始まった。動画のタイトルは「【GN過去動画】ちょいすとの一騎打ち」。

「お前よお、鼻毛出てんだよ」中田銀があけすけにそう言うと、画面端の〈ちょいす〉もそれを押し返すような剣幕でやり返す。

「は?出てねえし。どこ見て喋ってんだよ。馬鹿じゃねえのか、お前」「うるせえよ。俺が鼻毛出てるっつったら、出てることになるんだよ。覚えとけ、馬鹿」「何言ってんの、こいつ。頭悪いんじゃないの。そんなんだから、どこの会社も、お前採用しねえんだよ。義務教育からやり直せ、くそニート」「お前の顔だったら、鼻毛出てなくても、出てるのと一緒だから。世間一般の女性が鼻毛出してるのと同じレベルの顔だよ、それ。何、お前、ちょいすとか言ってふざけた名前で顔出し配信してるけどさ」「何で、私の鼻毛が出てるのか説明してくれますか?どこからも出てませんけど、はい、五秒以内に説明してください」「お前、顔出し配信してるけどさ、俺がその顔だったら恥ずかしくて、とっくに自殺してるよ。何それ、アイドル気取り?どのオーディションの一次選考も通らないよ、君」「はい、五秒以内に説明できないんだね。すごく可哀想。私のクラスに引き算できなくて留年した奴いるけど、お前そいつより馬鹿だよ」「お前、いますぐ学校の校長に電話しろ。私みたいに全然可愛くない女が、顔出し配信してしまいました。すいませんでした、って電話しろ。校長いなかったら、教頭でもいい、早く電話しろ」

画面上[*3]ではこのやり取りに重なって、「鼻毛アイドルwww」「引き算できない奴以下のニートwww」「校長にも『鼻毛出てる』、って因縁つけよう」といったリスナーからのコメントが横に滑っていく。どれも焚きつけるような文言ばかりで、二人の間柄、及び知性について懸念する内容のものは一つも見当たらない。

丸多が一旦動画を止めた。先に感想を漏らしたのは北原だった。

「バカ過ぎですね。この頃のシルバは」

「つける薬がない、というのが私の率直な印象ですね」

丸多はグラスの水を一口飲み、北原に訊いた。

「正確な日付まではわからなかったんですが、この生配信が行われたのは大体、2014年から翌年の初め頃、で合ってますか」

北原は当時の空気を懐かしむような微笑をたたえていた。「確か、そうですね。あいつのGING時代のことは詳しくないんですが、その頃だったと思います。あいつが22くらいのときだから、そうですね、それで合ってるはずです」「ええ、それだと辻褄が合うんです」

丸多は動画サイトを最小化し、続いてブラウザで「ちょいす 橋井(はしい)まどか」と検索した。

「古いウェブページなんですが」丸多はタブレットを北原の方へ傾けた。「今の動画に出ていた、ちょいすという女性のプロフィールが載ってます。本名 橋井まどか。1997年10月生まれ―――」

北原が一通り読み終えるのを待ってから、再び丸多が話し出した。「このプロフィールが正しいとすれば、ちょいすという人は、今の生配信を行っていた頃、女子高生だったはずです。そしてそれは、今の二人のやり取りの内容と合致します。ちょいすさんはその頃、学校に通っていたようですから」「ちょいす、懐かしいなあ」「北原さん、ちょいすという人、知ってるんですか」「はい、シルバと昔付き合ってた人です」「そうですよね」

丸多は続けて、「関連動画」から「【GN】因縁の相手と外配信」とタイトルのついたものを選択した。

まだ〈GING〉を名乗る〈シルバ〉が、〈ちょいす〉と隣り合って歩く様子を映すだけのたわいない動画。先の動画で互いに散々毒づいていた二人だが、ここではまんざらでもなさそうに、肩をぴったりと寄せ合っている。場所は都内の商店街らしく、色彩の統一感のない店々(みせみせ)が二人の両脇を二人の歩く速さで流れていく。

「ここにコンビニののぼりが見えますが」丸多はある時点で動画を止めた。「『新生活応援、くじ引きキャンペーン』と書いてます。このコンビニでこのイベントが行われていたのが、2015年の4月なんです」「よく、そんなことまで調べますね」「すると妥当に考えて、当時高校二年生だったちょいすさんと、シルバさんはさっき見たような低俗な喧嘩をネット上で行った。そして、それから2015年の4月、彼女が三年生になったばかりの頃ですね、それまでに二人は、外で一緒に生放送配信をするほど親しくなった」

そこまで聞いた北原が感心したように言う。「あの頃のことを思い出してきました。ちょうどその一年後くらいですね、僕がシルバの動画撮影を手伝い始めたのが。まあ、その頃あいつはもう、動画クリエイターに転向してましたけど」「北原さん、ちょいすさんと面識はあるんですか」「あります。一回だけ」「ある?」

丸多が声を裏返してそう言い、北原は平然として答えた。「はい。確か僕がシルバの手伝いを始める少し前に、あいつ、ちょいすと別れたんです。本格的に動画クリエイターを目指そうってなって、あいつが安アパートに引っ越すとき、僕も手伝ったんです。そのとき、シルバの実家にちょいすの私物がいくつか残ってて、それらを埼玉県の彼女の実家に届けに行きました。シルバの運転する車で」「どういう様子でしたか、ちょいすさんは」「元気そうでしたよ。まあ、二人にしてみれば『最後の別れ』だったので、多少しんみりしてましたけど」

丸多は聞きながらタブレットに触れ、手際よく「ちょいす 閲覧注意」で検索した。

「北原さん、これ観てもらっていいですか」

例の、〈ちょいす〉が半裸で呪いの言葉を吐き続ける場面が流れる。その数十秒の動画を観た後、北原がわざとらしく頭を抱えた。

「ちょいす、こんなふうになったか」「北原さん、この動画を観たことは」「ないです。今、初めて観ました」

ちょうど、動画の〈ちょいす〉と同い年くらいのウェイトレスが皿を回収しに来た。テーブルの上が片付くのを待ってから、丸多が尋ねた。

「この動画がいつ撮影されたかは、わからないですよね」「わからないですね。ただ、さっきの二人の喧嘩凸より前だとは思いません」「私もそう思います」

それから丸多が話そうとすると、彼の懸念を察知してか、北原が言い出した。

「あくまで友人としての勘ですけど、ちょいすがこんな動画撮るようになった原因は、シルバとの別れではないと思います。今言ったように、本当にシルバとちょいすは友好的に別れたんです」「友好的に」「はい。二人の別れの際、僕は横でその様子を観察してましたけど、ちょいすに遺恨があるようには見えなかったです。あれじゃないですか。ちょいすは当時から、心の病気を患っていたんです。だから、他の男にふられて、こんなふうに発狂したんじゃないですかね」「そうですか」

丸多は北原がそう言うのを聞いて、それ以上深く追求しようとはしなかった。しかし、二人の罵り合い、交際、別れ、そして最後の錯乱した〈ちょいす〉の姿、これらを頭の中で順に追えば追うほど、どこか腑に落ちない感覚が募っていくのであった。

その後二人は食事のサービスセットとしてついてきた、雨水よりはましなコーヒーを飲んでくつろいだ。北原の態度は徐々に大胆になり、丸多のタブレットを私物であるかのように扱っていた。丸多は、聞きたいことを一通り聞いたことでの満足感もあり、その光景を好意的に眺めていた。

「こうやって観ると懐かしいですね」北原はシルバが残した動画を無作為に選び閲覧しているようだった。

「北原さんが編集したのも、沢山あるんですよね」

北原の所作を何気なく眺めるうち、丸多の頭に一つの考えが浮かんだ。

「北原さん、ちょっと貸してもらっていいですか」丸多は器用に指を動かし、「東京スプレッドと懐かしの母校訪問」と名のついた動画を開いた。

「都立幣野(しでの)高等学校」と彫られた石看板のアップからそれは始まる。そこから画面が引き、横一列に並ぶ〈シルバ〉と、〈ナンバー4〉を除く〈東京スプレッド〉のメンバー四人が映し出される。

「俺らの懐かしの母校訪問」と、〈シルバ〉がTⅤタレントの真似をしながら叫び、その直後、他の連中は気勢を上げる掛け声とともに両手を何度も打ち鳴らす。動画のアップロード日は、2018年3月。〈シルバ〉が亡くなるおよそ五ヶ月前であることを、丸多は頭で瞬時に確認する。

「幣高ですね。これも懐かしい」北原が感慨深げに言う。

「生配信時代とは全く雰囲気が違いますよね」「そうですね。あいつはよく『ポップ路線に切り替えた』って言ってました。いつまでも生配信でやってたような、人を悪く言うだけのスタイルでいても人気の伸びはたかが知れてる、って思ったんじゃないでしょうか。あいつは動画クリエイターに転向してから徐々に丸くなったというか、大衆に受け入れられるような毒気を抑えたスタイルに移行していきました」「なるほど」

動画では、〈シルバ〉らが教室や弓道部室などを回って歩く様子がしばらく続く。次に校庭が映り、そこで多くの在校生に囲まれた〈シルバ〉が「絶対、スターになって見せる」と、調子の良いことを叫ぶ。動画終了直前、興趣(きょうしゅ)を掻き立てられた在校生らが揃って「スター、スター」とコールのように連呼する場面を観て、思わず丸多もにやついてしまった。

「さて」丸多は意味ありげにイヤホンを外した。「北原さんも、弓道部に所属してましたよね」「はい」「そのときの後輩に、今連絡することってできますか」「僕の後輩ですか」「はい」「どの後輩ですか」「まず、北原さんの一学年下でいいです。一学年下の後輩のうち誰でもいいので、アプリで通話をかけてもらっていいですか。トイレの前に電話用のスペースがあるので、そこに移動しましょう」

場所を移し、丸多は諭(さと)すように言った。「北原さん、1992年生まれですよね」「はい」「つい先日、世間の高校では卒業式が行われましたが、そこで卒業した世代を『今の高校三年生』とします。すると、今の高校三年生は2000年生まれで、北原さんの一学年下の世代から今の高三生まで」

丸多は指を一つずつ折りながら数える。「全部で八世代います。いいですか、北原さん。まず私から聞きます。北原さんの学年に、東京スプレッドの連中のうち一人でも在籍していましたか」「いや、いなかったです」「さあ、通話をかけましょう。もう、おわかりですね。まず一学年下の誰でもいいので通話をかけ、こう聞きます。『君の学年に東京スプレッドのメンバーはいたか』と。あれほど癖の強い連中なので、まさか、ずっと図書室にこもっているタイプではなかったはずです。東京スプレッドと同学年の人なら、あいつらのことを嫌でも覚えているでしょう。そして、『いない』と答えた場合、さらに一つ下の学年の一人の連絡先を教えてもらって下さい。これを『いた』と答える人が出るまで、最大八回繰り返します」「なるほど」

「シルバさんの名を出すと良いですね。彼は有名なOBでしたから、脅しが効くはずです。シルバさんの友人だと言えば、後輩たちはそれくらいの願いなら簡単に聞いてくれるでしょう。なので、弓道部のつながりを辿っていくのがより望ましいですね。通話がつながったら、私に代わってもらっても構いません」「いや、自分でできます」

この作業には数十分を費やした。中には〈東京スプレッド〉の存在を知らない者もいて、彼らの動画をいちいち確認してもらわなければならない場合もあった。いつまでも通話スペースを占領して、そろそろ店側に迷惑をかけかねない、と丸多が思い始めたとき、ようやく作業が完了した。

結果、各世代から無作為に選ばれ、かつ〈シルバ〉の母校の在校実績を持つ八人の中で、「東京スプレッドが同学年にいた」、と答えた者は一人もいなかった。

「北原さん」席に戻り、丸多は一語一語はっきりと言った。「東京スプレッドの連中は嘘をついてます。あいつらはシルバさんの後輩ではありません。当然、北原さんの後輩でもないです。まさに『胡乱の者たち』です」

――――――――――――――――――――――――――――――――――

3章 年表

2015年4月? 〈シルバ(GING)〉〈ちょいす〉と交際。

2016年1月 〈シルバ(GING)〉動画投稿開始。

2017年1月 〈シルバ(GING)〉〈美礼〉と交際。

2017年4月 〈美礼〉のオフ会に〈東京スプレッド〉が参加。

2017年5月 〈美礼〉怪我をする。

2017年6月 〈美礼〉死去。

2017年8月 〈シルバ〉正式に〈シルバ〉と名乗る。

2017年8月 〈東京スプレッド〉が〈シルバ〉の動画に登場。

2017年8月 北原 専門学校入学を検討。

2018年8月 〈シルバ〉の死体が見つかる。

[*1]: あまりに非常識である、または社会での適性を著しく欠く者を指し、主にインターネット上で揶揄を込めて用いられる。かつて放送されていたテレビ番組「目撃!ドキュン」に由来するとされる。

[*2]: 正式にはコーナーワイプ。画面隅に中継先の様子などを映すために表示された小さな画面のことを指す場合が多い。

[*3]: 動画共有サイト「ニコニコ動画」は、動画閲覧中のリスナーから送られたコメントを画面上に横に流すように表示する機能を提供し、またそれは同サイトの主な特徴の一つとなった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?