胡乱の者たち(長編) 2

2019年3月2日(土)

「もう店内にいるとは思いませんでした」言葉は丸多の口から滑るように出てきた。呼んだのは丸多の方であるため、当初は、会話を途切れさせないようにしなければならない、という一種の涙ぐましい使命感を持っていた。しかし、北原の現れ方に意外性があったため、会合の冒頭からそのような心配をする必要はなくなったのである。

「ええ、実は」北原は遠慮がちに答えた。「さっき、用事ができて遅れる、っていうダイレクトメッセージを送りましたけど、そのとき僕はもうそこのトイレにいたんです。このお店に入った途端、急にお腹が痛くなってしまって。それでそこのトイレに駆け込んだんですけど、用を足しているっていうことまで告げるのが恥ずかしくて」

「そうだったんですか」

北原の印象は有楽町で会ったときと変わらなかった。一重まぶたにやや肉厚の顔には、市井(しせい)のごく一般的な青年との際立った差が一切見られない。そして、それがかえって相対する相手に、ひと息つくときのような安心感を与える。

丸多は財布から余っている名刺を一枚抜き、北原に差し出した。「改めて、私は会社員をしています。IT系の小さな会社で、自慢できるものではありませんが」

すると、北原は「僕は名刺を持っていないんで」と言い、学生証を見せてきた。それには都内の専門学校の名が記載されていた。丸多はそれを受け取ると、抜け目なく生年月日まで確認する。

「北原さんは」丸多は学生証を返しながら言った。「1992年生まれということは、今26才ですね」「はい、丸多さんは」「私は今年29になります」

これらの北原に関する情報は、丸多が事前にネットで調べた結果と合致していた。通り一遍の自己紹介はこのくらいにして、そろそろ本題に入ろうとすると、北原の方からおずおずと切り出した。

「あの、丸多さん。料金は発生しますか?」

それを聞いて丸多は思わず噴き出した。「いや、私は探偵じゃないですから」背骨を抜かれたようにきょとんとする北原に構わず、続ける。「シルバさんの事件を今さら北原さんに説明する必要はないと思いますけど、私はあくまで個人的にあの事件に関わろうとしているんです。おこがましい言い方かも知れませんが、あの事件、完全不可能犯罪のように見えて、何か糸のほつれのようなものがあるように思えるんです。うまくは言えませんけどね。もし解けるんであれば、野次馬根性など出来るだけ排除しつつ、誠心誠意事件に向き合ってみたい、とそう思いまして。私はシルバさんとも一回会ったことがあるわけですし。なので、北原さんの協力が不可欠なんです。そういう意味では私の方がお金を払いたいくらいです」

「僕も」聞き終えた北原が、若干前のめりになって言った。「僕も実は困っているんです。僕とシルバは友人同士でした。それが突然ああいう形でいなくなってしまって、悲しみや戸惑いみたいなものからは、時間が経ったんで抜け出ることができたんですが、事件のことを根掘り葉掘り引き出そうとしてくる人は未だにいます。もちろん丸多さんのようではなくて、明らかに興味本位でこっちに近寄ってこようとする連中のことです。ですから、犯人が逮捕されて事件に一区切りつくときを、僕も待ちわびているんです」

丸多は時折頷きながら、北原の訴えに耳を傾けていた。それから床に置いていた鞄に手を伸ばし、何枚かの紙片を取り出した。

「北原さんに見てほしいものが、いくつかあるんですが」

「ちょっと待ってください」北原は丸多を制止し、立ち上がった。「僕も何か注文してきます」

丸多は北原の言葉を聞くと、客人を急き立てている自分に気づき、気恥ずかしく思った。

「そうですよね、北原さんはまだ来たばかりですもんね」

丸多はせめてコーヒー代でも出そうと声をかけかけた。しかしその意向は、すでにレジへ向かって歩き出す北原の横を虚しく通り過ぎていった。

「しかし、来てくれてありがとうございました。北原さんが現れて安心しているところですよ」丸多は礼を言うのが遅れたと感じたが、北原は気にしていない様子だった。

「いえ、全然構いません。もし二人で捜査を進めて、それで解決でもしてしまったら凄いことですしね」「まぁ、あまり期待はしないでください」丸多はそう言うと、口元だけで笑みを作った。

「正直なところ」と北原。「最初は迷いました。丸多さんから初めてダイレクトメッセージが送られてきたのが先月だったと思いますけど、事件を本格的に解いてみようという発想は持ったことがなくて」「シルバさんの事件が起きた後、こっちで独自に調査をしていたんですけど、一人で続けることに限界を感じ始めて、それで先月北原さんにダイレクトメッセージを送ったんです。ほとんど助けを求めるのに近い感覚でしたよ。それはそうと北原さん、そもそも私のこと覚えてました?」「ええ、有楽町で撮影に協力してくれた丸多さんだっていうことは、すぐに思い出しました。あのときは、こちらこそお世話になりました。あんな馬鹿々々しい動画に出ていただいて」「いえ、全然構いません。私としても、初めての動画出演で楽しかったですし」

卓上には二杯のコーヒーの他に、何枚かの紙片が並んでいる。もちろん、北原が席に戻ってくるまでに、丸多が用意しておいたものである。もうそろそろいいかと思うと、丸多は軽く咳払いをして語調を整えた。

「それで本題なんですけど」

「丸多さん、すごいですね。こんなに一人で集めたんですか」テーブルに並ぶ紙片を眺めながら、北原が言った。

「まあ、あれです」丸多は、過度に得意げになるまいと平静を保つ。「決して興味本位で近寄ったわけじゃない証拠、とでもしておきましょうか」

「これらって、事件現場の不動産に関係した書類ですか?」「そうです。シルバさんが殺されてから、二ヶ月くらい経ったときですかね、自分で法務局に申請して取得しました」

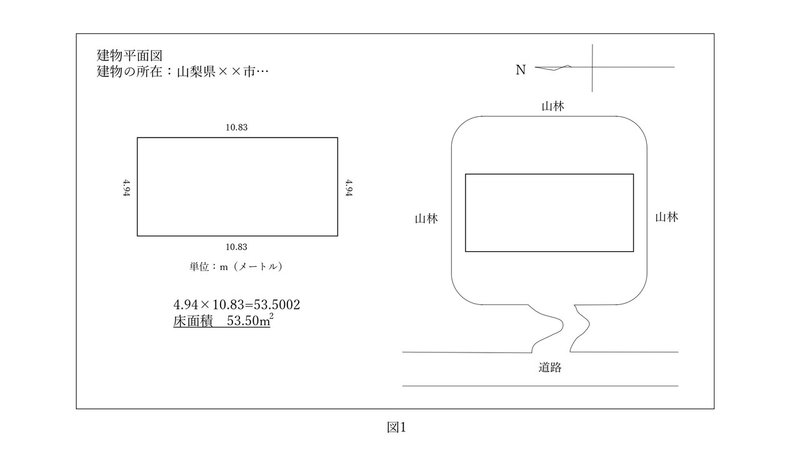

一枚目の紙片の右上には「建物図面」と表記されている。それを北原に差し出しながら丸多が言った。「これは、シルバさんが殺された現場となった家屋の図面です【図1】。山梨県の山中にあったことは、もはや言うまでもないと思います」

「こんなにしっかりとした図面を見たのは初めてです」北原が紙面に刺す視線には、あからさまな感心が伴っている。丸多はそれを聞いてわずかに眉をひそめた。友人が殺されたというのに、事件現場の建物の図面さえ見たことないのか、と糾弾(きゅうだん)するための文言が頭に浮かんだ。しかし、そういった負の感情を抑えつつ、あくまでそれまでの調子のまま丸多は続けた。

「見ての通り簡素な平屋です。北原さんは事件前にこの現場に行ったことはあるんですか」「いや、ないです」「事件当日、シルバさんたちは確か『心霊スポット』の動画を撮るためにここを訪れていたはずですが、北原さんは撮影者として同行されなかったんですか」「いや、僕はその日、あいつらにはついて行かなかったんです。その頃は学校の夏季実習があったんで」

当てが外れた。丸多はがっくりと肩を落とす自分の姿を想像した。ようやく招くことができた客人の前で、落胆の気持ちをさらけ出すことはしなかった。ただし、数分前までの、北原と対面を果たしたことで得た高揚感は、すっかり薄らいでしまった。

「すると」北原さんは何も知らないんですね、という直接的な発言は控えつつ、丸多は丁寧な態度を崩さずに言葉を重ねた。「事件について詳しいことはあまりご存知ない?」「はい、知らないです。すいません」「いえ。じゃあ、シルバさんは密室で殺されたらしいのですが、そのときの詳しい状況とかも」「知らないんですよね」

北原は照れくさそうに笑いながら、コーヒーを一口すすった。丸多は、事前に期待したほど北原が潤沢に情報を持っていないことに気づき始めた。それに伴い、この会合を無駄にしないための方針が、丸多の脳内に新しく構築され始めた。北原から壊れたスロットマシンのように、必要な情報がとめどなく溢れ出てくる、ということはなさそうだ。ここは一つ、この目の前の虚弱そうな男に対し、敢えてこちらから積極的に講釈を垂れてみるのも良いかもしれない。

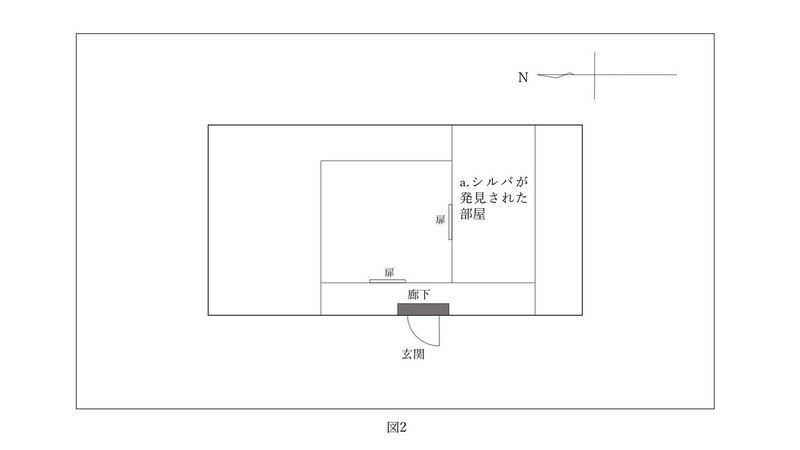

「北原さん」丸多は鞄からさらにボールペンを取り出し、話し出した。「この図面だけだと、この家屋の間取りが正確にわかりませんよね」丸多は言いながら、建物図面に簡単な線を書き込んだ【図2】。

「建物には当然、このようにいくつかの部屋がありました。玄関を入るとまず、横長の廊下に出ます。そして、すぐ見える扉はリビングらしい中央の部屋へと繋がります。他の部屋や扉、また窓の位置関係は残念ながらまだ詳しくはわかりません。事件直後の新聞記事やネットの情報を複合的に照らし合わせましたが、これ以上詳しい間取りを載せた記事を見つけることはできませんでした。北原さん、この事件現場の家のこういった間取りについては、知っていましたか?」「ええ、まあ。部屋がいくつかあったことは知ってます」

もはや、やり取りの随所に見られる北原の頼りなさに関して、丸多は何の感想も持たなくなっていた。それを、あくまで自然界に存在するありふれた現象の一部だとみなし、さっさと会話を進めた方がよっぽど効率が良い、と丸多は考えたわけである。

「シルバさんが発見されたのは」丸多は図面右側の部屋をペンで示した。「この部屋です【図2a】」「中央の部屋の右側に位置する部屋ですね」「はい、この部屋でシルバさんは死んだ状態で発見されました。直前に部屋のドアにも窓にも鍵がかかっていた、とこれも様々なメディアで報道されました。つまり、シルバさん殺害は密室で行われたということです」「シルバが密室で殺されたのは僕も知ってました。当時、新聞やネットニュースを読みましたから」

「それから」丸多は二枚目の紙片をつまみ、客に示した。「これは事件現場となった家、と思われる建物の画像です」

「思われる、ということは、違う可能性もあるということですか」

それもお前に聞きたいんだよ、という台詞を丸多は咄嗟に思いついた。現時点で、それまで丸多が持っていた事件関連の情報は一切更新されていない。ただし、と丸多は思い直す。あくまでこれも「現象」である。このことは後で怒りを爆発させるための伏線ではなく、丸多には未来永劫、自分の望む反応を示そうとしない相手に腹を立てるつもりはない。それに、北原は〈シルバ〉が殺害されて以来、むやみに質問をしてくる輩を嫌い、事件に積極的に関わることをやめたのかもしれない、と丸多は思い始め、やはり不躾(ぶしつけ)過ぎる言い回しは避けることにした。

「ええ、ネット上の画像をプリントアウトしたもので画質も悪く、この家がシルバさん殺害の現場となった、という確証はまだありません。事件について言及したサイトの中から最も信頼できそうなものを選んだだけです。北原さんはこの家屋を直接見たことは」「ないです」「ないですね」

丸多はため息を飲み込み、さらに続ける。「私が事件現場に行ったときは、すでに警察によって規制線が張られていて、目的の場所に近づくことができませんでした」「丸多さん、現場に行ったんですか」「ええ、ちょうど事件から一週間くらい経ったときですかね。真夏の山中に車を止めて、最も近づけるポイントまでは行ってみました。だけど、家屋に通ずる小道の入り口から通行止めされていて、建物の残骸はおろか、周囲の状況すら確認することができませんでした」

北原は首肯し、丸多が続ける。

「まあ、行った時期が悪かったのかもしれませんけどね。事件が起きて間もない頃でしたから。きっと今なら通行止めは解かれているはずです」「ネットのビュー機能を使えば」「駄目です。その小道はどうやら私道らしくて、私もビュー機能で事件現場周辺を確認してみましたけど、細い小道の向こう側までは見ることができませんでした。それで」

丸多は改めて建物の様子を映した紙片に目を落とす。すると、それにつられて北原もそれを見始めた。丸多が話し続ける。「この家がシルバさん殺害の現場だと仮定しましょう。外観の印象を一言で言ってしまえば」「立派な鶏小屋みたいですね」「そうですね。基礎石の上に、ただ置かれるようにして建てられています。古い板張りで、非常にシンプルな作りです。かなり老朽化しているのは明らかですよね」「本当にこんな寂しいところに、人が住んでたんですかね」

北原がそうつぶやくと、丸多は反射的に三枚目の紙片を取り上げた。「これは全部事項証明書といって、その不動産の所有権の移転などについて記載されたものです。これも法務局に申請すれば取得することができます」「すごい、こんなものまで」「まあ、と言っても私は不動産の専門家ではありません。なので、難しいことは抜きにして、大事なところだけ言いますね。ここを見てください」丸多は紙片の「権利者その他の事項」と書かれた箇所を指で示した。

「奥寺健男(おくでらたけお)」北原が目に入った文字をそのまま口にした。

「その人が」と丸多。「少なくとも事件が発生したとき、この家の所有者であったはずです、この記録によると。昭和四十三年に奥寺健男さんという人が、あの小屋を入手したことがわかります。そしてそれ以降、所有権の移転が行われていません」「昭和四十三年ってことは、五十年近く住み続けて―――」北原が呆れたような声を出す一方、丸多が淡々と続ける。「北原さん、この奥寺さんという人、名前からして明らかに男性でしょうけど、心当たりは」「ないです」「ないですね」

丸多は自然な動作で再び、二枚目のプリントアウトを上にした。「北原さんのように、事件について詳しく考えたことのある人に聞いてみたいんですが」

もちろん「詳しく」とはお世辞であった。「このような簡素な板張りの家で、密室が成立すると思いますか」「成立、と言いますと?」

簡単に予想されたことだが、北原が聞き返す。それに対し丸多は機械的な反応で問い直す。

「当然、事件はオフィスビルの一室のように、到底破壊できないような部屋で起きたのではありません。例えば今回のケースでは、壁の一部を破壊して中に侵入することは比較的簡単だったと思うんです。少なくとも、鉄筋コンクリート造りの建物に比べれば」

そこまで聞いて北原は、うーん、と唸った後、口を重そうにしながら答えた。丸多は、もっと自信を持っていいんですよ、と視線で送りながら耳を貸す。「そうですね、簡単といっても壁をすぐに取り壊すのは難しいんじゃないでしょうか。人が住んでいたんであれば、断熱材とかも入っていたかも知れませんし」

「成人男性の力であっても困難である、と」この丸多が付け加えた言葉に、北原は一言「そうですね」とだけ答えた。

「これは」丸多は言いながら、プリントアウトの下に貼り付いていたもう一枚を器用に剥がした。「家屋の焼け跡の写真です」「四枚目まであったんですね」「ええ、静電気でくっついてたみたいです。フォト用紙なんで。別に隠してたつもりはないです。それで、思い出して欲しいのは、事件直後に、どこかからは未だにわかりませんが出火して、建物が半焼してしまったんです」「そうでしたね、確かシルバの遺体が発見されたときでしたっけ」「はい、シルバさんに同行していた東京スプレッドのメンバーが最初に遺体を発見して、その直後、突然家が燃え出したそうです。これもやはり、新聞記事やネット記事の受売りですが」

北原との会話で初めて〈東京スプレッド〉というフレーズが出たことで、丸多はちらと北原の表情を観察した。しかし、北原は丸多の手の動きを追うばかりで、その顔をじっくりと眺めさせることはしなかった。それから丸多はまた卓上に目を落とし、四枚目を北原の見やすい位置に置いた。

「これは、事件の翌日に撮られたもので、事件から数日経ったとき、大手新聞社によってネット用記事と一緒にアップされました」「見てて悲しくなる写真ですね」「北原さん、これをご覧になったことは」「何となく記憶にはあります。僕も事件後、こういう写真を載せたネット記事をいくつか読みました」

黒焦げになった木製の柱や壁が、元の小屋の形を不完全に描きつつ、有用性を一気に霧散(むさん)させた瓦礫としてそこに残っている。そして、その残骸の力なく絡まったすき間から、青空を渡る豊かな木々の山陵が覗く。これらの皮肉な組み合わせは、見る者に対しいつまでも、空虚で寒々しい不快感を与え続けるようでさえある。少なくとも、デスクトップの壁紙として、多くの人が積極的に採用するような光景ではない。

「これも確証はないんですが」丸多が解説するように言う。「この焼け落ちた家は、二枚目に映った建物が燃えたもの、として良さそうです」「燃え残った板の材質とか、入り口のドアとかも見たところ同じように見えますね」「はい。それに、周囲の草むらの様子も二枚目の写真と酷似してます。よく手入れされてる、というほどではないですが、草木が伸び放題で荒れ果てているわけでもありません。建物の周辺には、踏みならされて土が露出しそうなところもありますから、直前まで人が生活していたとしても不自然ではないです。そして、それらは二枚目にも共通しています」

北原はテーブルに両肘をつきながら、まるで買ってもらった図鑑でも読むように、二枚の写真を交互に眺めていた。丸多は北原が飽きるのを辛抱強く待ち、彼が上体を起こすのを契機にまた口を開いた。

「北原さん、ここまでで何か感想を持ちますか」「感想、ですか」北原は聞かれてそう言うと、照れ隠しの微笑を浮かべながらまた、うーん、と唸り声を上げた。そして、それ以上能動的な行いをする素振りを見せようとしなかった。相変わらず優柔不断を最前面に押し出す彼に代わり、丸多が答える。「建物は全焼してないんです。半焼しただけなんです、北原さん。四枚目をよく見ると」聞きながら、北原が素直に目を写真に向ける。「家の中央部分の多くは燃えずに残っています。よく燃えたのはやはり、シルバさんの遺体が発見された右側の部屋近辺です。その部屋の手前の壁、またホールを隔てた外壁もほとんど焼け落ちて、内部が露出しています。建物の左側は、中央と同様、焼け焦げた箇所が見られるものの、原型はとどめているようです。建物の裏側については、残骸の影になっていて、現段階でははっきりとしたことは言えません」

「なるほど」そこまで聞いて、北原はそう漏らした。さらに、丸多が畳みかけて言う。

「これはごく個人的な意見なんですが、どうも燃え方が中途半端に思えるんです」「中途半端」「はい。出火原因はまだ不明で、事件と火事は無関係であるかもしれません。ただ、直感的に考えて建物は真犯人が燃やした、と考えるのが自然です」「まあ、そうですね」「北原さん、考えてみてください。この程度の規模の家を全焼させることなんて、造作もないと思いませんか」「確かに」「犯人が意図的に火をつけたのだと仮定すると、その意図とは一体何だったんでしょうか。燃える前の家屋に何か犯人に直接結びつく証拠のようなものがあったとして、それを燃やしてしまおうと考えたのなら、普通跡形もなくなるまで燃やし尽くすはずです」「それなら、建物の右側に証拠が残っていた、とか。それか、途中で雨が降ってきたとか。山の中ですしね」「まあ、いずれも考えられますが」

一気にまくし立ててしまったと丸多は思い、一旦一息入れるため、すっかり室温と同じになったコーヒーを一口すすった。そして、正面の気弱な男を流し目に見みてみた。すると、北原は自分なりに、ここまでで獲得した情報を反芻しているらしく、腕を組んだまま視線を中空に漂わせたりしていた。丸多がもう少し踏み込もうか一瞬考える間に、今度は意外にも北原の方から切り出した。

「丸多さん」「はい」「さっき丸多さんから、板張りの家で密室が成立するか、って訊かれましたけど、建物が燃えてしまった場合に密室って言えるのか、疑問に思えてきました」

割に鋭い。質問を聞いて丸多は思った。「それもかなり大事だと思います。こういうことですよね。殺人が密室状態で行われたと証言しているのは、当時被害者と一緒にいた東京スプレッドの五人のみです。シルバさんが殺害される前に部屋に鍵がかかっていたとしても、ドアなり壁なりぶち破って、殺害後に家に火をつければ、今回のケースと結果は同じになります。実際にそうだったのかもしれませんが。それに、こういうことも考えられます。何かの推理小説じゃないですけど、時系列の客観的な認識に誤りがある、つまり、家屋が燃えた後に殺人が行われた、という場合です。まあ、いずれにせよ、密室が成立するためには『信頼できる目撃者』が必要です。被害者が密室に入ってから建物が炎上するまでのプロセスをしっかりと目に焼き付けていて、且つ事件と直接関わりのない人物がいたとして、そういう人から話を聞けたらいいんですが」「今回の事件で、そんな人いますかね」

丸多は椅子の上で姿勢を直した。「人はいないと思いますが、あるはずです。報道によると確かに、事件当日現場にいたのは、被害者であるシルバさんと東京スプレッドの六人のみです。他に、『事件は密室で起きた』と判定する、都合の良い監視役みたいな人物はきっといなかったでしょう。現場は山奥ですから。ですが、彼らは動画を撮影するために当該場所を訪れていた、とこれも周知の事実です。北原さん、事件当日の様子が映された動画のデータって持ってないですよね」

北原は訊かれた途端頭を抱え、「やっぱ、そう来ますよね」と、やや大げさに聞こえるうめき声を発した。これまでの話の脈絡からして、「はい丸多さん、ここに持ってます。どうぞスマートフォンに穴が空くまでご覧ください」とはならないだろうな、と丸多は思った。そして、その退屈な予想は的中しているらしかった。

「すいません、北原さん。答えづらければ答えなくてもいいですよ」やはり、北原にとって事件の核心はセンシティブな内容なのだろう。無粋(ぶすい)に踏み込めば、「事件のことを根掘り葉掘り引き出そうとしてくる人」と同じになってしまう。丸多は嫌味に聞こえないように、言葉を選びながら穏やかに言った。

「私も無理に事件について聞こうとは思ってません」

さて、ここいらで話題を変えようか、と丸多は考えた。おうちのダックスフンドの具合は良くなりましたか?いや、北原が今日送ってきたメールで犬について触れていたとはいえ、いきなり犬の話題を振るのもどうかしている。そもそもここで、北原が飼っている犬の話を広げる気にならない。何にせよ、今日は事件の話題は切り上げ、次回に持ち越した方がいいだろうか―――

丸多が不毛な思案を巡らしていると、北原が語り始めた。その口調はたどたどしかったが、これまでとは違う「覚悟の発露」とも言えそうな、微かな力強さを帯びていた。

「いえ、いいんです。丸多さんのことはもう十分信頼してます。事件当日の動画データはきっとあいつらが持ってます。東京スプレッドが」

「東京スプレッドと」北原さんは近しい間柄なんですか、と訊こうと丸多は口を開きかけた。しかし、北原が喋りやめないため、また口を閉ざし、その珍しい饒舌に耳を傾けることにした。

「あいつらと一応、今でも連絡は取ってます。あいつらは以前からシルバの動画に参加したりしてましたから」

〈東京スプレッド〉を〈シルバ〉の動画で見かけることはたびたびあった。丸多はこれまで〈シルバ〉の動画群を観察する中で、いわゆる〈東京スプレッド〉との「コラボ」を何度も確認してきた。北原の話を聞きながら記憶をたどってみる。

そう―――〈東京スプレッド〉が初めて動画に出てきたのが、2017年の8月頃、つまり〈美礼〉が死去した二ヶ月後だった。それに、〈シルバ〉殺害事件当日に行われた「心霊スポット」探索も、「コラボ」の一環として企画されたはずである。

「お恥ずかしい話なんですが」北原はやや顔を伏せながらも続けた。「あいつらに、あまり良く思われてない、というか」「北原さんがですか?」「はい。僕は元々シルバのチャンネルの裏方みたいなことをやってて、丸多さんは僕が動画の撮影を担当していたのを知ってますから、そのあたりのことはわかると思いますけど」「ええ」「さらにその前は、僕ニート[*1]だったんです。高校卒業してから進学も就職もせずに、家に引き込もっていたんです」

丸多は笑わずに、神妙な顔つきを保ち続けた。最も北原のこの告白を聞いて、滑稽さのひとかけらも湧き上がって来なかった。

「痛いほどにわかります」丸多の口調はなだめるようであった。「私は一応現役で大学に行って、世間の流れに押されるみたいに今の会社に入りましたけど、働きづらさを完全になくすのって難しいなあ、って未だに思うんです。辞めようと思うことなんて日常茶飯事です。何でしょうね、学生時代にも色んなバイトをして、その時にも感じてたことですけど、『先輩』って何なんだろう、って。先にその組織に入った者が無条件で偉い、ってなる風潮がやっぱりどこにもありますよね。それは当然先に入った者たちの、経験に基づいた能力と、それまで組織を支えてきたという自負によって自然と作られる人間関係の一環で、どうしようもないことですけど、『先輩』であることだけで『後輩』を意のままに動かす権利が発生するとは私には到底思えません。自分が『後輩』であるときは、『先輩』からの指図や強要の連続で嫌な思いを何度もしてきました。指図は、決して合理性のない、むしろ支配欲を満たす目的のものが多いですし、たとえ合理性があっても、言い方が高圧的だと人を甚だ不快な気持ちにします。支配にこだわる『先輩』って大体あれです、指示をないがしろにされると、意固地になって何が何でも『後輩』に言うことを聞かせようとしてきます。だから、『先輩』の指示に対して批判的でいるとその『先輩』は余計に態度を硬化させて、より強権的になっていくんですよね。悪循環です。そし、たまに私が『先輩』の立場になってみれば、今度は『後輩』にも悩まされます」

「生意気な人とか」

「そうですね。ただ、表立って生意気な態度をとる人は滅多にいません。特に私みたいなホワイトカラーの職場では。みんな礼儀正しいですよ、表面上は、誂(あつら)えたように。私は極力今言ったような『先輩』にならないように努めてはいるんですが、それが行き過ぎると、今度はネグレクトのようになるんです。ほとんどの『後輩』は、こっちの最低限の助言で自発的に行動しますが、中にはこちらの想定以上のコミュニケーションを必要とする輩がいるんです。俗に言う『構ってちゃん』ですね。自分の感じた寂しさの原因を相手にしか見いだせないタイプです。そういったタイプは、自分に対して満足のいくほどの関心を示さない相手に対して、一方的に腹を立てるんです。そういう『後輩』が放って置かれて寂しさを募(つの)らせると、もうダメです。辞めるか、辞めるならまだいいんですけど、寂しさを募らせて且つ辞めない『後輩』は、構ってくれない『先輩』に対して挨拶をしない、などの意趣返しに走ります」

「難しいですね」「まあ、今言った『先輩・後輩』は、実は組織の中のほんの一部に過ぎないんですけどね。大部分は本当にいい人たちです。頭を悩ます連中というのは、どんなところでもごく一部と相場が決まってます。職場に今言ったような連中しかいなければ、私もとっくに辞めてますよ」

「僕の場合は全然違うんですが」「ああ、違いますか」丸多はどうしても先走ってしまう自分を再び恥じた。それから、若干恐れ入るようにして、無言で相手が話すのを促した。

「はい。僕の場合、まだその段階に行ってないというか。まあ、今丸多さんが話してくださったことと無関係ではないです。僕が嫌だったのは、正確に表現するのが難しいですけど、家とか学校とかで何でもかんでも強制されたこと、ですかね。おこがましい言い方なのは十分わかってるんですが、僕には大人が全員臆病に見えました。というのは例えば、大人は狂ったように子どもに勉強させますけど、あれって何でだろうって考えたとき、子どもが落ちこぼれていくのが不安で仕方がないからなんだ、と気づいたんです。それでも、ただ勉強を強制するだけだったらいいんですが、成績が落ちたら一方的に『悪い』と決めつけるんです。僕も小さい頃は今よりももっと素直だったんで、言いつけに従って勉強しようと努力はしたんです。だけど皮肉なものですね。今振り返ると、こういうことだったのかな、と思ってるんですが、僕みたいな地味な奴ってやっぱり器用じゃないんですよね。クラスの中で社交的な奴らは、うまくガス抜きをするんです。勉強をして、溜まったガスを雑談や遊びで吐き出す、っていうサイクルが彼らの身体の中で自然と出来上がってるんです。だけど僕の場合、やりたくもない勉強をして疲れて、成績が下がり、『悪い』ととがめられ、そしてガスを溜めたとき、それをうまく放出する手段を持ってなかったんです。友達はそれなりにいたんですが、それよりも家で一人でゲームばかりやってましたね。ガスが溜まっていくうちに、家でゲームをする時間は自然と増えていきました」

「ありがとうございます、そういった話までしていただいて」先ほどまでの丸多が北原を軽んじる感覚は遠くへ吹き飛んでいた。

「いえ、お互い様です。まあ、そんなことで、大学受験には当然のごとく失敗して、そこでぷつんと、自分の頭の中の何かが切れてしまったんです。怒り出して暴れた、という意味ではないです。それまで張り詰めていた緊張の糸みたいなものですね。それが切れてしまって、そこからは転がり落ちるように無気力になっていきました」

丸多の表情は、般若心経でも眺めるときのような真剣なそれであった。また、ようやく話が進展しそうだ、という予感も脳内に芽生え始めた。

「それから五年くらい経ったときですかね。高校で学年が一つ上だったシルバが、僕に声をかけて来たんです」「たしか、お二人は弓道部に所属してましたね」「そうです。あいつは弓道部の主将で、僕はただの一人の部員に過ぎませんでした」

「結構仲は良かったんですか」「良かった、と言えると思います。よくシルバが他の部員も含めて、高校の近くのファミレスへ食事に誘ってくれましたから。それで、あいつが卒業した後、お互い会うことはほとんどなくなったんですが、僕が家で引き込もっていたある時、向こうからメールが来たんです。用件は、動画投稿を始めるから、撮影を担当してくれないか、ということでした」

「突然、撮影を担当するよう依頼が来たんですか」「いえ、突然と言っても、あれです。最初は、『最近何してる?』みたいな些細な内容が主でした。そこから何度かメールのラリーを繰り返すうち、僕も近況を詳しく報告して、そうすると、向こうが『それなら報酬を払うから、アルバイト感覚で動画撮影をしないか』と持ちかけて来たんです」「なるほど」

事件に直接関係ないとはいえ、ネット上では決して獲得できなかった新たな情報を与えられることで、丸多の頭は自然と熱を帯びた。〈シルバ〉と北原に親交があった頃を想像しながら、丸多は思いついた質問を口にした。

「シルバさんはその約五年の間、何をしてたんですか」「シルバは、えっと」北原は少し考えたあと答えた。「職を転々としていたみたいです。あいつは勉強ができるタイプではなかったんで、大学進学は最初から考えてなかったはずです。地元の板金工場とか自動車整備工場とか色々回ったけど、結局どれも長続きしなかった、って言ってたのを覚えています。それで就職を諦めた後はしばらく、実家でごろごろしてたんだそうです」

丸多は「どっちも元ニートなんですね」と言いかけたがやめた。もう少し北原と親しければ、その文言も相手を傷つけない軽口として成立したかもしれない、などと考えるうち、次の彼の一言で随分驚かされることとなった。

「実家に居た頃、あいつは生放送配信に夢中になってましたね」「えっ」

思いがけずその事実が耳に入り込んで来て、丸多は北原の顔を直視した。

「生放送って、インターネット生配信ですか」「はい」「シルバさんは動画クリエイターを始める前から、そういった配信活動をしていたんですか」「はい。その頃あいつは『GING(ぎん)』っていうハンドルネームを使ってました。それほど大手の配信者ではなかったですから、丸多さんが知らなくても無理はないです」

〈GING〉。〈シルバ〉の前のハンドルネーム、全く知らなかった。丸多は、ネット上で手に入る〈シルバ〉関連の事柄はほぼ把握していると密かに自負していたが、今やそれは崩壊しつつあった。知らないことはまだある。

「詳しく聞かせてください」丸多のこの言葉は懇願に近かった。一方、そう言われた北原は、おかしそうに少しく笑った。

「そんなに大層なものじゃないですよ。と言っても、僕もGING時代のあいつの配信をしっかり観たことはないです。今でも『GING』で検索したら、いくつか動画が出てくるんじゃないですかね。確か、他の配信者に『喧嘩凸(とつ)』ばっかりしてたと思います」

「喧嘩凸って何ですか」丸多の知らない言葉が立て続けに出てくる。また、北原の緊張は徐々に解けているようで、顔には愉快そうな表情まで滲み出ていた。

「喧嘩凸っていうのは、他の生放送配信者とネット通話でつないで、それで口喧嘩を仕掛けることです。喧嘩って言っても、無内容なものがほとんどです。何かしら言いがかりをつけて、罵り合いをするんです。そうしたら閲覧数が増えるんですよ。目的はそれです。もちろん口論で相手を打ち負かしたり、日常の不満をぶちまけたりする目的もありますけど、多くは派手な言い合いを披露して閲覧数を稼ぐのが狙いです。そうやって、うまく行けば『大手』配信者になって、有名になれるんです。喧嘩凸配信で有名になって、その後動画クリエイターに転向する人も中にはいます」

丸多は今すぐ「GING」で検索したい衝動を何とか抑えた。もし〈GING〉時代の〈シルバ〉の動画を見つけでもしたら、没頭してしまい、客を放っておいたまま閉店時間を迎えてしまうに違いない。

「初めて聞きました」と丸多。「家に帰ったら検索してみます」「ぜひ観てみてください。ネットに残ってるかはわかりませんけど」

「すると、シルバさんは」丸多が話の支流を本流に戻す。「動画クリエイターを始めたとき、シルバと名を改めたわけですか」「いいえ」「違う?」もはや主導権が北原に移りかけていた。

「ええ、確かあいつがシルバと名乗り始めたのは、あの事故の後じゃなかったですかね」「あの事故というと―――あ」丸多の頭の中で、電話帳のように分厚い〈シルバ〉関連の資料をめくるイメージが湧く。「わかりました。美礼さんが亡くなったときですね」「そうです。さすが丸多さん。よくわかりますね」

丸多の脳の回転が徐々に加速していった。手に入れた情報を順次更新しようと努めたが、まさに異物としての矛盾が見つかり、すぐに北原に確認した。

「北原さん、私はネットにアップされたシルバさんの動画は一通り観ました。だけどその中で、シルバさんの口から『GING』という言葉が出たことはなかったように思えます。美礼さんが『階段から落ちた』と言ったのが、ええと」丸多が言いながら、先ほどずっと眺めていたタブレットを取り出した。そして、機械のような恐るべきスピードで人差し指を動かし、ネットから然るべき情報をすくい上げた。「2017年の5月ですね。美礼さんは、怪我をした姿を動画で公開した一ヶ月後、どうしたことか亡くなってしまいました。それで、シルバさんが動画投稿を初めて行ったのは」続けて〈シルバ〉のチャンネルに移動する。「2016年の1月です。これは最も古い動画の投稿時期ですが、北原さんの今の話からすると、シルバさんは2016年の1月から翌年6月あたりまで、動画投稿者としても『GING』というハンドルネームを使っていた、ということになります。それはどういう」

「ええ」北原は落ち着き払った声で答えた。「その頃のことはよく覚えています。懐かしいですね。結論から言うと、初期の動画を後で編集し直したんです。その作業は僕が直接行っていました」「そんなことできるんですか」「簡単です。切り取りたい部分を削除することならすぐにできます。動画をよく観てみるとわかりますが、初期の動画では、シルバは冒頭で名乗らずすぐに企画に移ります。『シルバ』っていうテロップが、あいつの姿に重なって数秒映るだけなんですよ」

丸多は言われて、その最も古い〈シルバ〉の動画を再生してみた。すると北原の言う通り、室内で自撮りしながら口を動かす〈シルバ〉とともに、いかにも後から付けたような「シルバ」の文字が数秒間映し出された。

「こんな細かいところまでは気づきませんでした」丸多の口調は反省の弁を述べるときのそれであった。「すると北原さん、こういうことですね。美礼さん死去以後の動画の冒頭では、シルバさんは『シルバです』と名乗ります。そして、それ以前の動画では『GINGです』と名乗っていた。しかし、思うところがあって、その部分を北原さんに削除させ、代わりにこのテロップを挿入させた」「その通りです。僕がシルバの動画制作に関わり始めたのは確か春頃、2016年の4月あたりだったと思います。当初は順調に進んでいたんです。シルバが部屋で、蛍光塗料塗った乳首にブラックライト当てて踊ったり、そんなくだらないことやりながらもチャンネル登録者数は徐々に伸びていきました。あれですね、あいつは元々素質があったんだと思います。企画が馬鹿々々しくても、それに魅力を加えるような喋りのセンスとエネルギーがありました」「企画は、GINGさん、シルバさんどっちでもいいですけど、彼が考えてたんですか」「そうですね。発案者はどの動画の場合でもシルバです。近くであいつを見ながら、よくオリジナルの企画をほぼ毎日一人で考え出せるな、って感心してました」「ちなみに場所はどの辺だったんですか」「最初は台東区の安アパートの一室でした。ああ、何か、思い出すとちょっと涙ぐんでしまいますね」

「あ、いいですよ」と丸多は鞄からポケットティッシュを出し、北原の前に置いた。しかし北原は、やはり涙を見せまいとする単純な男のプライドを感じたのか「いえ、大丈夫です」と言って、ティッシュの入ったビニール袋を片手で退けた。

「すいません、いきなり」北原はネルシャツの袖で目頭を二三度拭いた。

「いえ、全然。お察しします」

丸多が言った後、妙な間が空いた。このように相手の心が敏感になったときにかける適切な言葉を探したが、つらいですよね、などの陳腐なものしか思いつかなかった。実際に、目の前の男は否応なしに友人の死に直面したんだ、と丸多の頭に、この会合において本来主題となるはずの事柄が浮かんだ。

「シルバさんを信頼されていたんですね」と、丸多が被害者を悼(いた)むような口ぶりで話し出したとき、北原はそれを遮り「ええ、もう大丈夫です」と気丈な様子で言った。それは無理に取り繕っているふうには見えず、生半可な同情を無言で拒絶しているようでさえあった。丸多は「続けても構いませんか」と念押しするのも野暮に思い、そのまま事件の質問を続けることにした。

「シルバさんが改名したきっかけは、やはり美礼さんの事件だったんでしょうか」

「そうですね」北原はうつむきがちだったが、声はしっかりしていた。「先ほどの話の続きですけど、あいつが動画クリエイターを始めて一年くらい経ったとき、いきなりアパートに美礼を連れて来たんです」「お二人が付き合い出した頃ですね」「はい。まだ美礼のチャンネル登録者数が百万人行ってなかったときですけど、それでもその時すでに彼女はその業界では大物になっていましたから、いきなり近くで見たときはびっくりしました」「ネットによると、二人の馴れ初めはUMORE主催のイベントだったそうですね」「ええ」「それは正しいんでしょうか」「ほぼ合ってます。僕の知る限りで、ですが」

丸多が先ほど同様タブレットを引き寄せ、「UMORE カンファレンス 2016」で検索をかける。当時のイベントを紹介するサイトはまだ残っていて、そこには出演した有名クリエイターらのリストも見られる。開催日は2016年12月6日。オリジナルの歌を披露したり、ゲーム対決などしたりするクリエイターらの写真の中に、あの十八番(おはこ)の踊りで場を煽る美礼の写真も確認できる。

「これですよね」丸多はタブレットの画面を北原に向けた。

「そうです。これも懐かしいですね」「北原さんも、シルバさんと一緒にこのイベントを観に行かれたんですよね。そのときの様子を撮影した動画を観たことがあります」「ええ、丸多さんなら当然それもご覧になりましたよね。確かにそのとき僕も撮影者として同行しました。入り口のフリースペースだけ撮影が許可されていたんです」「あのときは一般の客として参加したんですか」「はい。ただシルバもそのとき、チャンネル登録者を十万人くらい抱えていて、有名になりかけてたんです。それで、他にもUMORE所属でない有名クリエイターが何組も一般参加で来場していました。シルバもそういった、当時勢いのあるクリエイターに紛れて、イベント終了後の出演者同士の打ち上げについていったんです」「そんなことって、簡単に出来るものなんですか」「いえ、通常では絶対無理でしょうね。今なら下手な芸能人よりよっぽど人気のある動画クリエイターが何人もいますから。簡単に言えばコネですね。当時、無所属ながら数十万人の登録者を獲得していたクリエイターもそこにいたわけです。シルバはやっぱり弁が立ちましたから、そういう連中とも親しかったわけです。一方でUMOREも新たな才能を持ったクリエイターを獲得しようとしていました。なので、イベント関係者に注目されていた無所属のクリエイターたちは、自然に、そのイベントが終わった後の打ち上げに呼ばれました。シルバもそれにしたたかにくっついていった、というわけです」

「シルバさんは器用だったんですね」「あいつは器用でした。見てるこっちが呆れるくらい。シルバが持ち前の器量を生かして美礼にアプローチしたのは、丸多さんにも想像がつくと思います」「ええ」「あいつの携帯には常に百人以上の女性の連絡先が入っていましたから。イベントの日も、シルバが打ち上げに参加した目的は、やっぱり美礼だったんでしょう。根っからの体育会気質の奴って、他人との壁なんて簡単に取り去ってしまうんですね。打ち上げを端っこで見ていて、気づいたらシルバは他の取り巻きの男たちの中心になって、美礼の横で精力的に『飲みコール』をしていました」

その光景を思い浮かべながら丸多は北原の言う通り呆れ、思わずふっと噴き出した。そして、「ついていけませんね」と苦笑したまま言った。

「はい、真似しない方がいいです。下手に真似しても痛い奴になるだけです」

「シルバさんはUMOREに入ろうとしなかったんですか」

これを聞いて北原は手を揉むような仕草をした。きっとこの質問は、これまで何人もの人からされてきたのだろう。敏感な話題で避けた方がいいだろうか、と丸多は上目遣いで正面の客を眺めた。しかし、北原は嫌がる様子を見せず、むしろ上等のワインでも出そうか迷うような、余裕混じりのもったいぶった態度を示していた。北原の口はだいぶ柔らかくなっている。丸多がそのまま黙っていると、やがて北原は「そこなんですよね」と言わんばかりに、いかにも意味ありげな口調で語り出した。

「何でしょうね。あのイベントが終わってからの数ヶ月間、シルバの周りでUMOREに入るかどうかといった話は、何度もされたようです。僕は直接聞かなかったですけど、シルバが『俺もそろそろ事務所に入った方がいいかな』とか独り言みたいに言ってたのを覚えてます。そうやってまごついてる間に」「あの美礼さんの事故が起きた、と」「そういうことです」

舌が回り始めた北原の様子を見つつ、丸多は黙って話の続きを待った。すると予想通り北原はコーヒーを一口飲んだ後、滑らかに話し出した。

「丸多さんがさっき確認した通り、美礼が怪我の動画を上げたのが、約二年前の5月です。確か5月の初めだったと思いますが、シルバが深刻な顔をしてアパートに帰って来ました」「その頃北原さんは、シルバさんと同居してたんですか」「いえ、そういう訳じゃないです。僕は編集作業などするために、基本的には自宅からシルバの部屋に自転車で通ってました。忙しいときに泊まらせてもらうこともありましたけど、そんなに毎日毎日入り浸っていたということはないです。その日も僕はシルバの部屋で動画の編集をしてたんです。十時過ぎくらいでしたかね、夜の。シルバは入って来るなり大きなため息をついて、畳の上に座り込みました。しばらくしても何も言わないので、僕から『どうした』って聞いたんですが、『お前は関係ない、心配しなくていい』と取り合ってくれませんでした。そして深夜、日付の変わる頃に、あの美礼の動画が上げられました」

「美礼さんは『階段から落ちた』と言っていました」「はい。翌朝自宅でそれを初めて観たんですが、そのとき僕はパソコンの前で凍りついて、しばらく動けませんでした」「何か二人の間であったんじゃないか、と」「ええ、それと怪我のインパクトも大きかったですし、ふさぎ込んでいたシルバの様子を考えれば、何事かあったことは明らかでした。それから僕はすぐにアパートに行って、直接あいつに問いただしました。本人も動画を観て、前日と同じように暗い様子でいましたが、受け答えははっきりしていて、割と素直に、怪我をした美礼と前日一緒にいたことを打ち明けてくれました」

「具体的に二人の間に、何があったんでしょうか」

北原は一呼吸置き、つぶやくように言った。「さあ。あの頃あいつは落ち込んだり、いきなり喋り出したり、と情緒不安定でしたから。とても『実際、美礼と何があったの』なんて気安く聞けませんでした」「そうでしたか」「そうこうしているうちに、美礼が死んでしまったんです」

ここで二人は継ぎ足す言葉を失った。丸多は、むしろ一瞬間を置いた方がいいだろう、と思った。北原の様子を観察したが、大きな動揺はなさそうだった。それから丸多は考え込むふうにしてから、慎重に言い始めた。

「一ヵ月後くらいでしたよね、たしか。美礼さんが最後の動画を上げてから」「そうです」「お腹付近の内臓から出血して、それが原因で亡くなった、と聞きました」「そうみたいですね」「怪我と死の因果関係はあるんでしょうか。ええと、なんて言ったらいいんでしょう―――」「ええ、ええ」

北原は丸多の問いたいことを察したようで、丸多が言うに合わせて小刻みに頷いた。そして答えた。

「美礼の死の直接の原因が、あの17年5月の怪我だったのか、ということですよね」「そういうことです。そしてまた、そうでなかったとしたら、美礼さんは死までの一ヶ月の間、何か別のトラブルに巻き込まれたんだろうか、っていう」「なるほど」

北原は、また少し間を空けたあと答えた。「美礼が亡くなる直前に誰かに襲われた、とかいう話は聞いたことないですね。僕らの周りに限っていえば、どちらかというと穏やかなものでした。シルバは美礼が怪我をした後、介抱のために積極的に彼女の自宅に通っていたみたいです。ただ、それも虚しく、彼女は自宅で息を引き取りました。これは後になってシルバから伝え聞いたことですが、自室のベッドで冷たくなっている美礼を、同居していたお姉さんが最初に発見したんだそうです。17年6月のことですね。すぐに救急車を呼んだけど、もう手遅れでした。救急隊員が到着したときにはもう帰らぬ人になっていました。質問の答えになってないかもしれませんが、美礼が死んだ時期について僕が知っているのは、大体そんなところです」「わかりました、ありがとうございます」

そこで、約束されたような沈黙が自然と降りてきた。既に骸(むくろ)になった美礼がベッドに横たわる光景が、それまで美礼の死を一つの事実としてしか見ていなかった丸多の頭に生々しく浮かんだ。かつて多くの観衆の視線を束ねたあの驚くべきエネルギーは、その肉体から完全に消滅してしまった。非業の死が運命に基づくものなのか、または、単に偶発的に起こる不運な事象の連鎖によるものなのかは誰にもわからない。どちらにせよ、一人の人間が残酷な結末を迎えたことに変わりなく、丸多は、抗(あらが)いがたい万物の無慈悲な流れを思い、一時沈痛な感情に身を浸した。

「丸多さん」この空気の中、先に口を開いたのは北原だった。「ここまでで、何かこう、感想はありますか」北原は、先ほど丸多がしたのと同じ形式の質問をした。それに対しわずかな滑稽さを感じ、丸多はその場違いな笑いを噛み殺した。

「そうですね、美礼さんが亡くなった経緯はわかりました。今更ながら、惜しい人を亡くしたな、と面識がないながらも思いますね。ところで」

丸多に〈美礼〉の死を軽んじる思いは一切なかった。しかし一方で、そこから先へ進みたい衝動に消し難い強固さが伴っていた。

「また、別に確認したいことが一つあるんです」丸多は再びタブレットを取った。「北原さんが観たいものではないと思いますが」画面には、丸多の操作によって一つの動画の再生画面が表示されている。「北原さん、これ観たことありますか」

丸多が先ほど北原を待つ間に観た、あの金髪の男による暴行の場面を映した映像である。北原は、丸多が意外に思うほど、一切顔色を変えずにそれを眺めた。そして、端末を返しながら、まるで論外とまで言いたげな口調で言った。

「ありましたね、そんな動画も」「ここに映ってる男女二人は、やはりシルバさん、美礼さんではなく、全くの別人でしょうか」

北原は迷いのない動作でコーヒーを含んでから、答えた。「シルバが美礼に暴力を振るったとは、到底考えられないです。あいつは確かに口が達者なホストみたいな格好してましたけど、人に暴力を振るうような奴ではなかったです。なので、まあ正直僕もそういう動画の出どころはよくわかりませんけど、個人的に言わせてもらえば、多分そこに映ってる男女はそれぞれ、シルバでも美礼でもないと思いますね」「そうですよね、失礼しました」

「いえ、実を言うと、そのことについて僕ら、一度だけ警察から事情聴取を受けたんです」丸多は顔を上げ、北原の顔を見つめた。またしても吐き出される予想外の言葉に面食らううち、北原が先に言葉を継いだ。「美礼が死んだ一週間くらい後に、もうその動画が出ていたみたいで、まずシルバが警察署に呼ばれました。あいつの場合半日くらいかかってましたかね、事情聴取に」「そこでシルバさんが話した内容は」「大まかなことはあいつから聞きました。ただ、今僕が丸多さんに話した以上のことはなかったはずです。もし別にシルバに過失があって、さらにそれをあいつが喋ってたんだとしたら、あいつは最悪、逮捕されていたでしょうから。でも実際そうはなりませんでした」「確かにそうですね」「それから僕の場合は短くて、確か二時間もかからなかったんじゃないかと思います。話す内容も、それこそ今話したことと一緒です。違うところといえば、同じ質問を何度も繰り返しされたこと、くらいですかね」

丸多の聞きたかったことがこれで一段落した。丸多は腕を組み、肺の空気を入れ替えようと、椅子の背にもたれた。時間をおいて眺めた店内は空いていて、一日の終わりが近いことを示していた。

「本当に」すっかり閑散とした店内に、丸多の声が反響した。「本当に感謝します。詳しいことを教えていただいて」「いえ、丸多さんは変な人じゃない、ともうわかってるんで」

丸多はその後の事件までの繋がりを、持っていた情報と結びつけることで明るく見通すことができた。その完成度は、それまで持っていた貧弱な情報の連なりとは比較にならず、最も手近な人にひけらかさずには居られなかった。

「北原さん、すると、シルバさんがGINGから改名したのがその後ですね」「そうです」「いつまでも沈鬱な気分でいるわけにいかず、心機一転再スタートする必要があったわけですね」「まさにその通りです。活動を自粛して、それを自ら解いた、ええと、確か2017年の8月あたりですかね、あいつはシルバとして再び動画投稿を始めました」

丸多は聞きながらタブレットに触れ、〈シルバ〉のチャンネルのページを開いた。〈シルバ〉が再始動したときのイメージが薄れないうちに、その頃上げられていた動画を確認したかったのである。目に飛び込んできたのは、屋内で撮影されたある動画のサムネイルだった。そして―――そこにおまけのように加わった面々を見て、忘れかけていた邪悪な印象が甦(よみがえ)った。

「ありがたいことに」タブレットを睨む丸多をよそに、北原が言い出す。「動画コメント欄には、多くのあたたかいメッセージが届きました。シルバの人気は衰えず、中には『必ず人気者になれる』とか、『そのうちスターになる』とかいうコメントまであって―――どうしたんですか、丸多さん」

丸多は硬直した顔を上げ、タブレットに映されたサムネイルの一つを指し示した。

「東京スプレッドが初めてシルバさんの動画に出たのが、ちょうどこの時期ですね」

丸多に言われ、北原もタブレットを覗き込む。表示された動画の投稿日は2017年8月13日、タイトルは「高校の後輩が遊びに来た」。ほんの十秒程度の長さで、ただ部屋の中でくつろぐ〈東京スプレッド〉のメンバーを映すだけの内容だった。

「この部屋って」と丸多。「シルバさんが最初期に居た部屋とは違いますよね」「ええ、美礼のこともあって、この頃にあいつ気分転換に引っ越したんです。と言っても、部屋のグレードはそれほど変わってません。上野の安アパートです」

「東京スプレッドが初めて姿を現したのは、この動画が撮影された頃ですか」

丸多がそう聞くと、北原は途端に口ごもってしまった。この日、丸多が彼から受けた第一印象が再び戻ってきたのである。この男は〈東京スプレッド〉の話題を得意とはしていないらしい、丸多はそう確信した。

「北原さん」しかし、ここまで情報を引き出した丸多は、客に気兼ねする思いをほとんど持たなくなっていた。「東京スプレッドを初めて見たときの印象など教えていただけませんか。あいつらはどのようにシルバさんに近づいたんでしょう?」

「あいつらは」北原は声帯を使うのを惜しむように話し出した。「いつの間にか、僕たちに近寄っていました」「いつの間にか?僕たちっていうのは、北原さんとシルバさんですね」「はい。知らない間に僕たちの間にいた、っていうか」

北原はそこで一旦、言葉を切った。丸多がさらに詳しく訊こうと息を吸うと、それを待たず北原がまた言った。

「僕はちょうど一年前くらいに、今の専門学校に入学したんです」「ええ」「その半年ほど前にシルバは、さっきの話の通り動画投稿を再開したわけですけど、その辺りから僕は専門学校進学を考え始めたんです」

丸多は無言で頷きながら、北原の顔を直視した。北原はその視線を避けるようにして続けた。

「美礼のこともありましたし、復帰後も変わらないペースで動画を撮るシルバのサポートに対して疲れを感じてたのかもしれません。それに、動画の編集をしていく中で、映像製作への興味も湧いてきました。なので、試験勉強っていうほどじゃないですけど、専門学校の映像科に入るための準備をそこから少しずつ始めました」「なるほど」「その頃ですね、それまで僕が担当してた動画撮影とか編集とかの作業を、東京スプレッドの連中が引き継いだのが」「徐々に北原さんは、シルバさんの活動から遠ざかっていった、というわけですか」「そう言っていいと思います。だから、いつあいつらがシルバと懇意になったかということは、正直よくわからないんです」

「なるほど」丸多は再びそう言った。

「そこから僕は全くシルバたちと関わらなくなった、というわけでもないです。たまに動画撮影を手伝うことはありました。だって、丸多さんに出ていただいた動画なんかは、僕が撮っていたわけですから」「そうですよね。シルバさんの活動に参加する頻度が減ったということですね」「はい。あのときを思い出してもらえば、わかっていただけると思いますが、シルバには知り合いが沢山いたんです。特に東京スプレッドみたいな取り巻きは、あいつの周りに常にいましたから」「僕が出た動画には、東京スプレッドは出てなかったですよね」「そうですね、あのときは、東京スプレッドは参加してなかったはずですね」

「すみません、失礼ですが」男の声が割って入り、二人は顔を上げた。そこには、笑顔の奥に困惑をしまいこんだ男性店員が立っていた。「営業終了のお時間ですので、そろそろ退出を願いたいのですが」

丸多はタブレットで時刻を確認した。もう十一時を過ぎている。

「すいません」二人はそう言って素直に立ち上がった。男性店員は二人の所作を見届けることなく、忙しそうにして引き下がっていった。

「北原さん」丸多は帰り支度をしながら言った。「東京スプレッドがどこに住んでるかわかりますか」「はい、一応知ってますけど」

北原は引きつった笑顔を見せたが、あからさまな拒絶を示そうともしなかった。丸多は敢えて訳知り顔をして、力強く言葉を重ねた。

「大丈夫です。あいつらを恐れることはないです。こっちには大義名分があると言っていいはずです。任せてください。きっとうまくやりますから」

「恐れているわけじゃないですが」北原の言葉はもはや丸多の耳には入らなかった。丸多は北原の目を見ながら、強引に何度も頷いてみせた。

新宿の雑踏に北原が消えるのを見送ってから、丸多はしばらくビルの間を意味もなく歩き続けた。今日は本当に思い切ったことをしたものだな―――終わったばかりの奇妙な会合の余韻が、丸多に余分の精気を与えたのかもしれない。とにかく無性に歩きたくて仕方なかった。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

2章 年表

2016年1月 〈シルバ〉〈GING〉として動画投稿開始。

2017年1月 〈シルバ(GING)〉〈美礼〉と交際。

2017年4月 〈美礼〉のオフ会に〈東京スプレッド〉が参加。

2017年5月 〈美礼〉怪我をする。

2017年6月 〈美礼〉死去。

2017年8月 〈シルバ〉正式に〈シルバ〉と名乗る。

2017年8月 〈東京スプレッド〉が〈シルバ〉の動画に登場。

2017年8月 北原 専門学校入学を検討。

2018年8月 〈シルバ〉の死体が見つかる。

[*1]: 「Not in Education, Employment, or Training」の頭文字により作られた用語。「働かない若者」とみなされ、日本では2000年代から社会問題化した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?