モチベーション=仕事の質ではない(diary176)

こんばんは!丹路です。

本日は日曜日の投稿です。

昨日は高校野球を観に甲子園に行ってきました。

高校野球を引退してから13年くらいが経ったんですかね。懐かしい気持ちにもなりつつ、やっぱり野球は良いなぁと球児の一生懸命さを見て感じます。今では坊主ではなくなったり、熱中症対策でクーリングタイム(5回が終わったら10分間の休憩)があったり、高校野球の考え方も変わりつつあります。世の中は変化しているので、変わることに関しては僕は大賛成です。

坊主であるべき、等々色んな賛否がありますが、なぜ坊主なのか、が明確にない状態で伝統だからといって続けることを強要するのは個人的には反対です。

目的を持って変化していく事は、今後個人の価値観でとても大切になってくるなぁと思いますね。

さて、本日のnoteは"モチベーション=仕事の質ではない"です。

今日、このnoteを書こうと思ったのは、西野さんのnoteを読んだからです。

非常に共感することが多かったので、皆さんにもぜひ読んでもらいたいです。

社会人になって、人事になって8年目になりました。

面接の場でよく「モチベーションを保つためにしていることは何ですか?」と聞かれます。この時皆さんだったらなんて回答しますか?

Twitterでもモチベーションを保つためにプライベートの充実や仕事の充実を投稿している人をよくみます。そんな発信正直言って無意味です。

僕は「保つためにしていることはありません。モチベーションで仕事の成果が変わると思わないからです。人間の気持ちは今日と明日で変わる不安定な生き物だからこそ、そこは切り離さないとうまくいくこともいきません」と答えます。

皆さんにお聞きします。

仕事をするにあたって「モチベーション」は本当に必要でしょうか?

僕の答えは上記にも買いたようにNOです。何度も言いますが、モチベーションで仕事をしていないからです。

モチベーションとは何か、、、

ネットで検索すると以下のように出てきます。

「人が何かをする際の動機づけや目的意識。」

何かを行うにあたっての気持ち的な意味合いになってきます。

最初の質問に戻りますが、面接の場でよく聞かれる「モチベーションを保つためにしていること」。。。

仕事とは、与えら得れた役割があり、その役割や成果から対価を得ます。

そう考えた時に、モチベーションによって左右された成果や結果は本当に必要でしょうか。

仕事はやらなければいけないものなのです。

だって、それでお金をもらっているわけですから。今日はモチベーションが上がらないから面接をしない、モチベーションが上がらないから資料を作らない、説明会をしない、、、そんなことはないはずです。

営業でもモチベーションが上がらないから営業をかけない、そんなことはしないはずです。

自分が病気でしんどい時、欲しいものを買いたい時、お店や病院に行った時にモチベーションんが上がらないから診察もしないし接客もしません、そんなことを言われたら怒りませんか?それと全く一緒です。

仕事とモチベーションは紐つけてはいけないものだと思います。

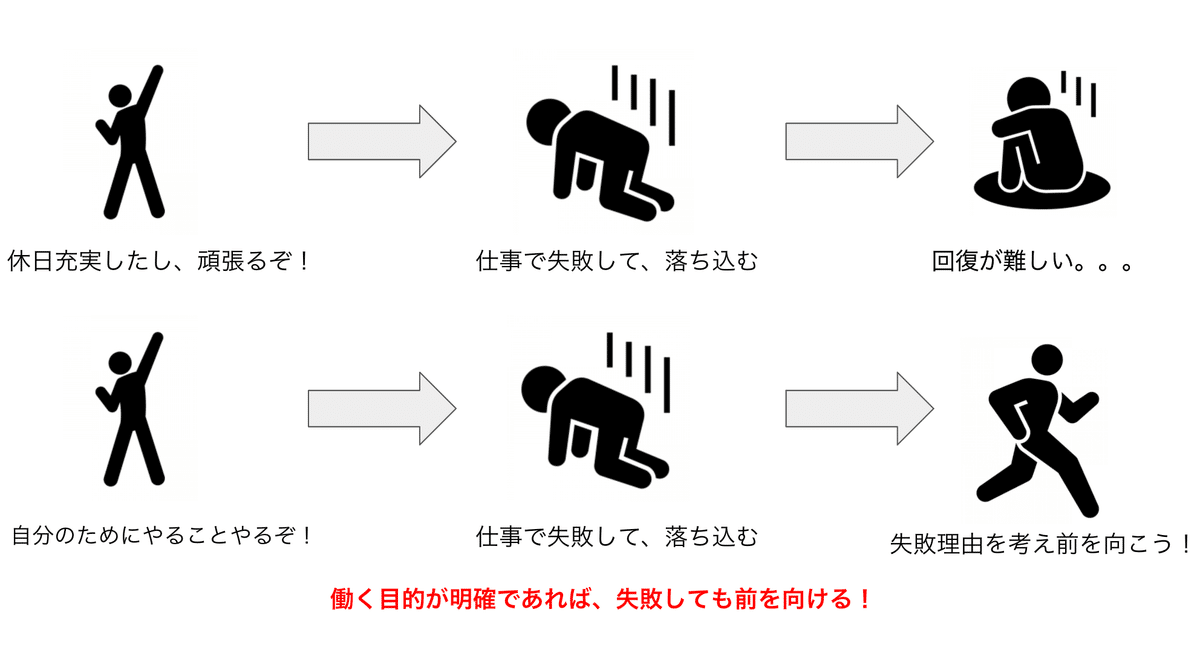

それで仕事の成果が変わるなんてことがあれば、今すぐ切り離して考え、なぜうまくいかなかったのかを仮説を持って取り組んだ方が何倍も良いです。

彼女に振られたらモチベーション下がりますよね、仕事でうまくいかなかった時も同様です。

しかし、候補者からするとそんなの関係なく、会社側からしてもそんな個人の気持ちなど関係ないのです。

展開した西野さんのnoteには以下のようにも書かれていました。

仕事に「モチベーション」を持ち込むヤツって、その危機感が圧倒的に不足していて、「最悪、自分が頑張らなくても、誰かがなんとかしてくれる」というブタみたいな生き方をしているから、「モチベーションが上がらない」とか「モチベーションの維持が…」とか一生言ってる。

モチベーションをガソリン(やる気スイッチ)にしなくても、仕事にとりかかれる環境を作ることが大切で、今、「モチベーションがなぁ」と悩んでいる人は、その環境作りに失敗していることに、解決の矢印を向けた方が前に進むと思います。

社会に出たら守ってくれる人なんていません。自分で考えて行動して道を切り開いていくしかないのです。

なんのために今その環境で仕事をしているのか、どこに向かって進んでいるのか(後退でも良いです)その考えさえ明確にあれば、たとえモチベーションが下がったとてやるべきことは明確にわかるはずですから。

そういう考えを持った社会人が多くなることを、僕は望んでいます。

また来週!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?