展覧会評②「私の現代性」

私はこの文章で現代社会の特筆すべき出来事や傾向を通して9月5日から9月16日にかけて開催された展覧会「はがれてしまう このいしを いかにみる」を捉え直し、再評価を試みる。初稿では、一つ一つの作品が持つ物質的側面から作家の抱いていた創作意図へと結びつけようとした。この試み自体はある程度の妥当性を持っていたと思われるが、論理をより敷衍させ作家と鑑賞者の関係に留まらず、展覧会と作品が現代に作られ存在していたという事実に対して現代社会の諸問題と結びつけることができるのではないか。そういった考えから改稿することにした。

私が最も危惧するのは世界の漂白化、ホワイト化への流れである。ホワイト化とは人間の持つ外見及び内面の醜さを排除し、綺麗であることを最善とする傾向である。ホワイト化の進行した世界では、容姿を小奇麗にし身なりを整えるだけでなく、人間の内面的な醜さを否定し清廉潔白であることを求める。そして、世界は明らかにこの流れの中にいる。普段の生活の中から汚れたもの、例えば排泄物やゴミ、死骸や死体は切り離され、感知しづらくなっている。衛生観念が向上し、全てのものが清潔であることを余儀なくされつつある。「笑い」の面でもそれは顕著である。そもそも笑いは攻撃に他ならない。他人や自分に対して生起した侮りや蔑み、優越感などを発散するための機能。それこそが笑いの正体であり本質だ。テレビで愚か者が吊し上げられる時、我々は笑ってしまう。ホワイト化した社会では「人を傷つけない笑い」が評価されるようになり、人を馬鹿にしたり弄ったりした笑いは受け入れられなくなっていく。昨年M-1グランプリを優勝したウエストランドの漫才は自らを含めたありとあらゆる人々に向けて毒舌を吐き、攻撃するものであったが、この優勝は逆説的に毒舌が少なくなっていて、避けられている現状があったからこそであろう。攻撃的な笑いが肯定されてきた時代の芸人である審査員たちの、現在に対するアンチテーゼ、失われた古き良き笑いをそこに見ることができたからこそ、ウエストランドは優勝できた。じきに言葉すら、暴力性のない、ニュートラルで無機質な味気ないものに変わっていくだろう。

1階から2階にかけて2点、関帆乃加さんの作品がある。1階には塩ビ管とビニールホースに毛糸が巻き付けられた「お父さんは心配なんだよ」という作品。大きく湾曲した一本の管の左右に短めの管が取り付けられ、絵画棟の支柱に縛りつけられている。毛糸の色や柄は場所によって様々だった。2階には綿布に糸を用いて言葉の刺繍が施された「・・・のアナグラム」という作品が天井に糸を結び、空中に浮かぶように展示してある。ホワイト化が進行すれば、綿布に縫い付けられ、人の骨格を模した管に結び付けられた毛糸は白一色となり、何の多様性も何の暴力性もないものになっていくだろう。白い毛糸はその白さゆえに、強迫的に白さに固執するようになり、一切のシミも許されない狭量な作品となってしまう。言葉は多様であるからこそ素晴らしい。そんな主張をこの作品からは感じる。

社会がホワイト化すればするほど、社会に適応できない人は増えていく。社会は多様性の尊重を高らかに宣言するが、多様性には明確な線引きがあり、その線を越えれば牢屋に隔離され、社会的もしくは身体的に殺されることになる。多様性の対象となるのは、社会運営にとって不利益を被らない範囲までに過ぎないのだ。我々は我々自身の快適な生活のために、社会規範に逸脱する者を抹殺せざるを得ない。そして、弾圧を受けた人々は、経済的、精神的な暴力を見えづらい形で受けることになり、耐えることを強要される。耐えきれなくなった者が自暴自棄な行動に走り、大きな事件を起こすのを我々は何度も目撃しているはずだ。私が最も心に残っているのは、山上徹也氏による安倍元首相暗殺事件である。事件後見つかった彼のツイッターのつぶやきや手紙を読んで、深い洞察と理性を備えていると感じたが、そんな彼が最終的に選んだのが暴力であったということに、私は強い不安を覚えてしまう。なぜなら、結果として彼の目的は彼の行動によって思惑どおり果たされようとしているのだから。彼の行動は日本に深く根付いた統一教会を根絶させるに最も有効な手段だったと言わざるをえない。私には熟慮の末導き出したであろう彼の物理的な暴力を否定することができない。なぜなら、この事件は真綿で首を絞めるように巧妙に隠匿した卑劣な暴力を素知らぬ顔でし続けた国家そのものへの報いのように感じられるからだ。ホワイト化によってあからさまな暴力は減少したが、代わりに、崖の端へジリジリと追い詰めるような暴力が横行している現状があるのだ。山上氏の言葉は届かずに、行動のみが現状を打開した。この事実から、物理的な暴力こそが、何よりシンプルで実直で力を持っている、と考える者が出てきても不思議ではない。我々は言葉が信じられない時代に生きている。ネット上に吐き捨てられた言葉の数々がゴミのように乱雑に積み重なり、地層を成していく。自分の言葉も他人の言葉もごちゃ混ぜになり、共有され均一化していく。刹那的な心の動きが自分の中で他の事柄と結び付けられ体系化され、理解されることがない。言葉の力が信じられない現在。誰もが発言できる時代にあっては一人一人の言葉の価値は希薄になって、悲痛で切実な思いの丈は単なる大勢の声の一つとなってしまう。にも関わらず、言葉の暴力性は強調されるばかりであり、1人の何気ない一言(犯行予告など)によってたくさんの人々の活動が阻害されてしまう。言葉は完全に信用を失った。

この絶望を表現するのが、平面から立体そして音声も使って一つの作品としたリ・チエさんの「とある日のメモリー回線」である。絵画や言葉や音声といった様々な次元の表現媒体とコンクリートブロックや鉄パイプといった既製品を組み合わせている。一目見たとき、どこに目を向ければ良いのか分からない。壁面の文章は難解そして詩的であり、前面にある鉄パイプの造形物に解読を遮られる。鉄パイプの土台にはコンクリートブロックが使われ、抽象的な絵画が置かれ、カーブミラーが取り付けられている。他には言葉が印字された束ねられたフィルム、傍らにはラス網があり、少し離れた壁にはプラスチックコップの中の土に植物が生けられた造形物が設置されている。

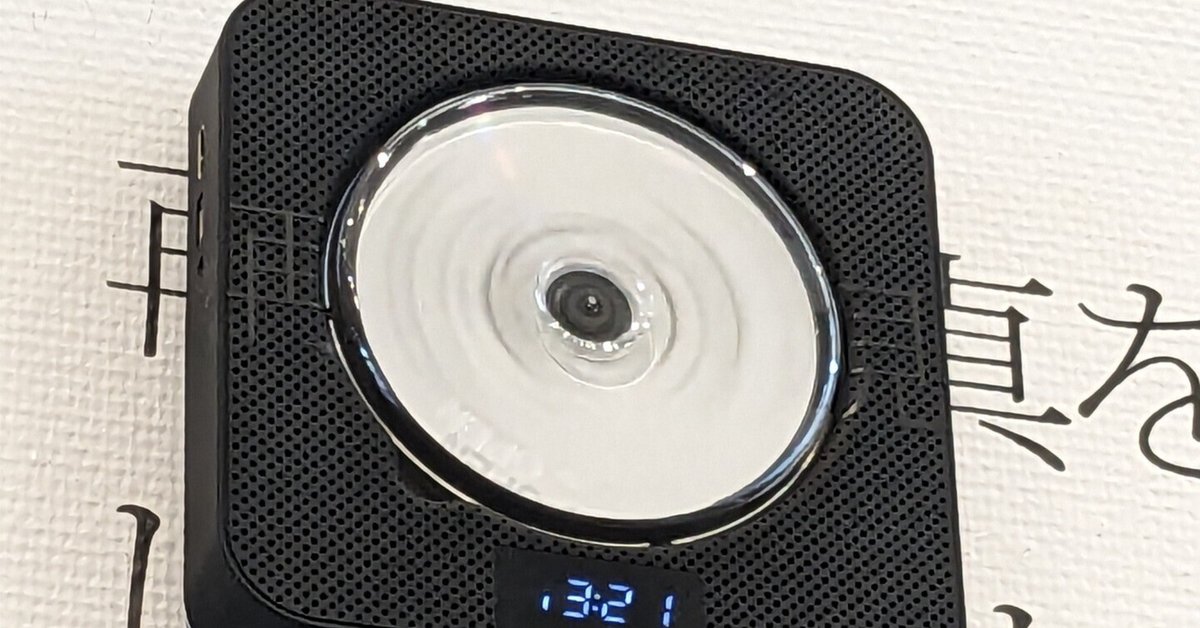

無意識の世界に鬱積した現代の諸問題が内と外を境をなくした状態、すなわち夢のような形で表出し過去の記憶と現在の知覚が交差している。心とモノの間、精神と肉体の対立がこれを成し遂げた。記憶によって形成される「夢」には現実世界の規範と無秩序さを兼ね備えつつ、現代への問題意識を浮き彫りにしている。鉄パイプの暴力性の前で言葉は無力であることが、ウクライナ戦争やテロの記憶を元にして、留学生というアイデンティティを持つリさんにとっては強く感じられるのではないか。土台として用いられた鉄パイプがミラーに写って反転する時、その役割は解体され、単なる鉄パイプとなり、モノに還元される。作品として、展覧会の中に展示されることによって生産関係から完全に切り離されたモノが、建築資材にも凶器にも変容する。そんな混沌とした世界をリさんは表現しているのだ。CDから流れる音声は声でありながら、生気を感じない。おそらく、人工音声であることが原因だろう。なぜ、肉声でなく人工音声なのか。それは言わずもがな、言葉が人の手を離れ、電子的な記号となって何の肉感も持たずに存在していることを表現する為だろう。「言葉ではなく鉄パイプで殴ればいい」。そんな気にもさせる作品だが、しかし、やはり言葉の力を諦めきれない作者は少し離れた場所に小さく植物を生けた。言葉の書かれた紙が混ぜられた土から生える植物には大きな意味がある。言葉を糧として生えるのは、何の力も持たない雑草であるが、しかしれっきとした一つの命が言葉によって生きているということ。これは非常に切実な作者の願いである。

言葉の価値の失墜にはSNSの発展が一つの要因にある。言葉も色も音も形も、氾濫している。SNS社会においては、縦の意識、歴史的感覚や土着性、そういった伝統の中の自らの役割、もしくは先達の歴史の上に成り立っているという意識が欠如し、はてしなく広い横の関係でしか、ものを考えられなくなる。現在、今、この一瞬のみが大切であり、全てであるという意識が強くなっているのだ。SNSが発展したことで家と学校、家と職場が関係なく繋がってしまい、その結果、周りに合わせ、ついていかなくてはいけないという過剰な所属欲求、人間の集団としての生存本能が働きすぎてしまう。集団から取り残されればすなわち死であり、自分はここにいて良いということ、自分はこの集団の中で価値ある存在だということを発信しつづけなければ、不安で仕方がないのである。この近視眼的な視野では人々の確たる信仰、価値観が成り立たない。何もかもが相対化された世界に生きる我々には、信じるものがない。意識的な信仰がない。仏教や神道や儒教やキリスト教は、日本人の中に深く刷り込まれて、現代人のモラルや行動規範となっている。しかし、それらは意識されていない。自らを「無宗教」だと自認する人々が多いことからも分かる通り、日本人の中で宗教は完全に咀嚼されきって溶け込まれてしまっている。つまり、宗教が心の支えとなることがなく、ただの祭りや年中行事の中に組み込まれ形骸化されているのだ。日本国憲法は第14条で、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めているが、果たしてこれが日本人の生を豊かにしたか。自らの現状が全て自らの責任であることに耐えられる人間は少ない。無力感や諦観に苛まれる人は多いだろう。生まれる前から人生の進む道が決まっており、何のために生きているのか明確だった時代の人の方が幸せだったのではないか。アメリカ的な過度な自由主義が、変えることができない才能の有無や周囲の環境を無視して、人生の責任を個人へと押し付ける。教養人は科学や論理を武器にして賢く生きることを勧め、堕落した生き方を糾弾するが、そんな考え方では誰も幸せにはなれない。科学だとか合理性だとか、そういう論理的なものこそが何より正しいという価値観は、宗教よりも正確にこの世を記述できるが、宗教の様な救いはない。科学を信じるものが行き着く先にあるものは自分でしかない。空虚な近代的価値観が未だ蔓延しているのだ。日本人は信仰を取り戻さなければならない。戦前、日本人の思考の土台には天皇があった。戦後、神性を剥奪された天皇が人間となったところから悲劇が始まったのではないか。

日本人のこの、信仰を失い、SNSに振り回され、自分の現状を肯定できない混迷した状態を本展覧会は表現していた。大塚昴さんの「みちしらべ」という作品は、溺死寸前の社会における浮き輪、電子の海ではなくこの世界に物理的に言葉を刻みつけようとする意識を感じる。また、古川ななこさんや中津川莉音さんの作品はどうにもならないこの世界からの逃亡や輪廻への憧れを表している。このように、本展覧会は現代における問題や様相を非常に忠実に表現しようとするものであったのだ。

妄言のように思えたかもしれないが、私にとって切実なこれらの現代性が、展覧会を解釈する上で影響するのは当然のことで、私にとって作品が先述のように思えたのは紛れもない事実なのだ。これに共感し、問題意識を共有してくれる人がいることを私は願う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?