お金の教育についてプレゼンする

(前回のおさらい)お金の教育本を見て感化された私。

早速実践だ!と思ったものの、このままでは絶対夫に反対されるのでプレゼン資料をつくることにしました。

参考にしたお金の教育本はコチラです。

よくみるスタートから…

似顔絵は手書きです(夫に似せた)

これは子育て全般に言えることですが、基本的に自分の経験を元に考えがちですよね。

それ自体は悪くないのですが、「自分と同じように子は育つ」とは限らないこともわかってもらいたいわけです。特に教育に関しては。

時代の変化

このへん、本も参考にしてますがほぼオリジナルです。

時代が変化していて、自分の経験がそのまま通用できるわけじゃないことを書きました。

駄菓子屋って70%も減少しているんだーと驚きました。

必要な金銭感覚とは

金銭感覚についてかきました。

本はちょっと違う分類です。「投資能力」「金融・経済知識」は完全にオリジナルで加えてます。

使う能力について補足すると、現代って消費の誘惑は増えハードルは下がっている(ポチッとですぐ買えちゃう)から、使う経験がないとやばいと思うんです。

ゲームの課金だって、「課金は悪!ダメゼッタイ!」よりも「課金するか否か?」という判断力を育てるほうが大事だと思うんです。これは経験談があるのでまた別で書きます。

投資能力についても。実は本では投資より貯蓄が重視されていました。

が、今や銀行にお金預けてたところでお金は増えません。

ただ私自身投資が苦手でいくら勉強しても頭に入ってこないし、損するのが怖いケチなので全部夫に任せています。

でも大事だってのはわかる。

株式投資みたいな狭い意味じゃなく、例えばスキルを付けるために資格学校に通う投資なんかも含めたい。費用対効果を考えて適切に投資できる思考力をつけさせたい。(私も欲しい)

あとは寄付。

これは能力…というより習慣ですね。日本人にはあまり馴染みがないし、特別感のある寄付活動。

私が子どもの頃も寄付と言ったら赤い羽根募金かユニセフかしか知りませんでした。しかも親に100円もらってそれを学校に出すだけだった…。

だけど、子どもの頃から習慣としてやって欲しいんです。

子供ができて初めて社会問題に目を向けるようになって、今は月々額を決めてある団体に寄付をしています。クラウドファンディングでも時々寄付しています。

日本でも貧困問題がニュースに出るほどの社会問題になりましたが、ほとんどの人にとってまだ他人事じゃないかと思います。

寄付することで「どう使われているのかな?」と考えて調べたりします。普段は見えない社会問題を考えるようになるし、五体満足で三度の飯に困らない今の生活が当たり前じゃないことに気づける。

標語とか道徳の教科書ではなく実践しながら学んで欲しいとおもって入れました。

学校教育の変化についても調べて入れました。

学校教育を斜め上から見てるタイプなのであまり期待してなかったのですが、内容が意外としっかりしてそうだったので驚きました。学校教育にも入るくらい、これから大事になるんだよ!と夫にアピールする狙いです笑

我が家の場合

ここから具体的な事例に落としていきます。

娘(年長)と息子(小4)のそれぞれの課題を整理。必要性を煽ります。

一気にすべて教えるのは難しいのでステップ分けします。

真意を伝える

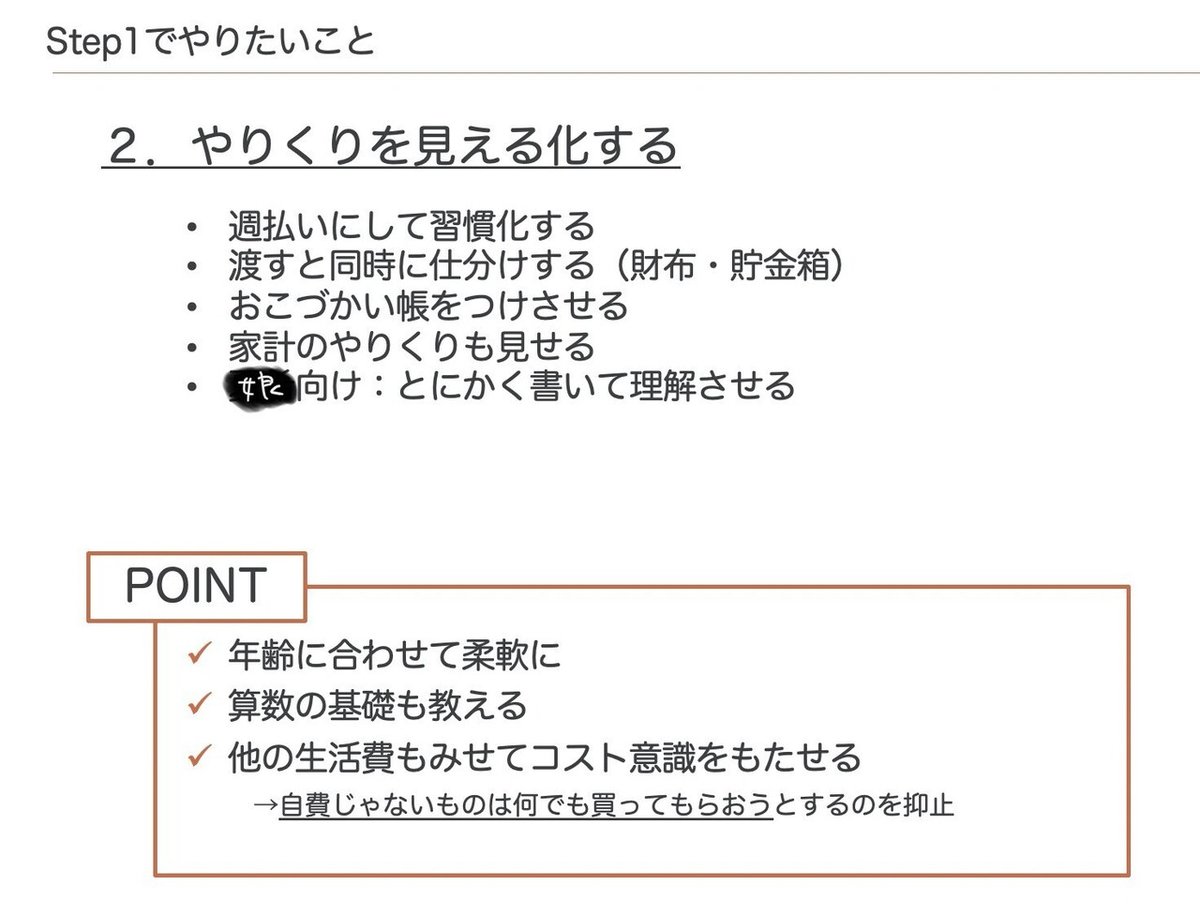

Step1で教えることを整理。表面的なことではなく真意を伝えるべく。

家の仕事に給料を払う、と聞くと「お金もらえないと仕事しない子になりそう」と誰しもが考えます。

実際今まで話した人全員に言われましたし、私も最初は思いました。

でもね。

大人に置き換えて考えたら「お金もらわないと仕事しない人になりそうで困る」って完全にブラック企業です。

仕事したら対価をもらうのが今の経済活動の基本であることを、体験を通して理解するのは大事だと思うんですね。ブラック企業の論理に負けてほしくない。やりがい搾取反対。

さらに大人に置き換えて考えます。

大人がお金のためだけに仕事をしているか?というとそうとも限りませんよね。

そういう人もいるでしょうが、誰かの役に立ったり、感謝されることで喜びを感じる気持ち、いい仕事ができた時の達成感。

仕事を通して得られるものってお金以外にもたくさんあります。社会の一員としての責任感や連帯感なんかもそれですね(専業主婦やってた頃の謎の虚しさや孤独感はここから生まれたんだろうな)。

以前記事にも書いた本では、お金=交換価値と対比して、そういう形にできない価値を「経験価値」といってました。

それもすごく大事な価値観。仕事では交換価値だけではなく、経験価値も得られることを教えてあげたい。

要は「仕事を給与制にする=お金のことだけ考える子になる」ではなく

結局は親が何を伝えたいか、どう教えていくかが大事だと思うんですね。

そこを丁寧に、工夫して、会話していく努力をしたいと夫に理解して欲しいわけです。

具体的なやり方

ここまで書いてやっと、具体的なやり方です。やることが特殊なだけに、手段よりも目的を重視しました。ふぅふぅ

POINT部分の理解と協力を夫に求めるつもりです。

できなくても叱らないっての大事。叱らないけど守らせるって難しい…!

算数の基礎とか、おまけの意図もいろいろかいてます笑

決まっていないことも

ここから、相談事項を書きました。

全部勝手に決められると不満に感じちゃうので、細かいルールについては相談して決めるスタンスです。

うちの兄妹は4歳差あるので、理解力や仕事できる内容が結構違います。

それに必要な学用品も小学生の方が多い。保育園の娘は稼いだお金を全部娯楽に注いでいいってなると不公平感あります。

そしてお年玉の扱い。我が家は義父母が誕生日にもお祝いをくださるので、結構子どもたちに貯金があります。欲しいものがあってお仕事頑張るより、お年玉でドカーンと買えばいいやってなるのは本意じゃないし、といって「これは将来のためにとっとくわね」と全額貯金に回されるのも子どもの不満になるでしょう。どうするべきか。

1つの案として「将来のため」というフワッとワードを具体化することを思いつきました。

保険見直しなんかでよくみるライフプランを見せて子供が成人するまでにいくらかかるのか、親がどんなことにどのくらいお金をかけて子どもを育てているのか、具体的に見せちゃうのです。

それで、めっちゃ金かかるな!と知ってもらい、どれくらい貯金にしていくら使うかも子どもと一緒に決める。

でもこれは小4息子ならギリわかっても、年長の娘にはわからないだろうなぁ。100たす100はいちまんえん?レベルなので…

これは夫と更に議論して決めたいところです。

最後に何をどこまで出させるか。

学用品は文房具レベルならよくても、習字セットとかリコーダーとかレベルになると結構大金です。

自分で払わせるには厳しいし、でも親が出すとなると、息子は頓着ないからいいとして、娘はきっと「このミラクルデラックススーパーユニコーンの習字セットがほしい〜」とか言ってくるタイプです(←可愛いもの大好きガール)。間違いない。

また、博物館好きの息子は博物館にいくと結構お高めの資料とか図鑑とかに心を奪われます。ハマるとディープな性格なので、買ってあげれば穴が空くほど読んでくれるし、親としても熱中できるものがあるなら応援したい気持ちもある。自費で出させることで我慢させたくないとも思います。

でも、ここでも息子に買ってあげるとなれば、下の子だって「私もこのスーパーデラックスファンシーユニコーン図鑑欲しい〜!!」といってくるかもしれません。(娘は割と飽きっぽいタイプ)

などなど、シチュエーションを考えるとめちゃくちゃ難しいのです。

被服費は?習い事は?本はOKでも漫画はNG?などなど。。。

目的を見失わなければ、その都度議論でいいと思うのでこちらも議論しながら我が家のスタイルを決めていきます。

想定収支

最後に、想定する収支イメージも共有します。

6歳が月2,000円というのは流石に多いし、9歳でも2,400円は多いと思います。お小遣いと考えるなら。

でも、これはお小遣いではなく給与で、学用品なども自分の財布でやりくりする必要があるのです。また、投資を始めるまでは一定額を貯金にしてほしいものを買うプロセスを経験させたいところ。

やってみなくちゃわからない

プレゼン資料はここまでです。

夫に見せるためだけに書いたので、文字多めだし見づらいけどご容赦ください。

おそらく本の通りにいかないことばかりだろうし、そもそも本の通りにもしてないけど、トライ&エラーで色々試していこうと思います。

また面白い気付きがあれば記事にします。

自分で稼ぐ経験、自分の采配で好きなものを買える経験。

欲しい物と手持ちの中で買うか買わざるか迷う経験。

家の仕事で自分ができることを探し考える経験。

今日は何もしたくないーって日も仕事をしなきゃいけない経験。

仕事のクオリティが上がれば褒められて、下がれば注意される経験。

何を学んでくれるのか、まだまだ全然わかりません。

段階を踏んで、試行錯誤しながらやっていくことになるでしょう。

基本は楽しみながら。

子どもたちと一緒に学んでいけるといいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?