STAY HOMEからSTAY OFFICEへ

平田 裕信

日建設計 設計技術センター

セーフティエンジニア

コロナ禍の今、大地震が来たらオフィスで仕事をしているあなたはどうしますか? これからは、感染症や地震などの災害が、複合的に発生することへの対応を考える必要があるのではないでしょうか。

そこで、私たちの安心・安全を守るひとつの考え方として「STAYできるOFFICE」を提案します。

BCPとLCPとは?

まず、事業継続計画「BCP」(Business Continuity Plan)は、多発する自然災害に伴い、注目されて久しい考え方です。それにくわえて、コロナ禍で必要不可欠となったのは「LCP」(Life Continuity Plan)。ビジネスシーンのみならず、そこで働く私たちの健康や安全そして感染防止といった生活の継続計画を指します。

これからのオフィスには、BCPとLCPの両立が求められるのです。

図1 BCP・LCPとは

BCP + LCP ⇒ 「STAYできるOFFICE」

今までは災害が発生したら、いち早く建物の外に逃げることが安全だと考えられてきました。長蛇の列を長時間並び、タクシーで帰宅するなど、無意識に「逃げる」「集まる」という行動をとっていました。

しかしコロナ禍では、災害時の避難においても、三密はできる限り避けなければなりません。そもそも建物損傷や情報・インフラ途絶、交通機関の麻痺が生じる災害時において、「逃げる」という行動は最適ではないかもしれません。

もし災害時に帰宅を急がず、数日とどまることができるオフィスであれば、これまで以上に私たちを守ることが可能ではないでしょうか。そんなオフィス、「STAYできる OFFICE」の重要度は増していくと考えます。

これまでのBCPに”ちょい足し”でOK

オフィスでのLCPは、あらたにゼロからスタートする必要はありません。これまで培ってきたBCPをベースに、私たちの健康と安全を守るための対策を“ちょい足し”することで、充分に達成できます。

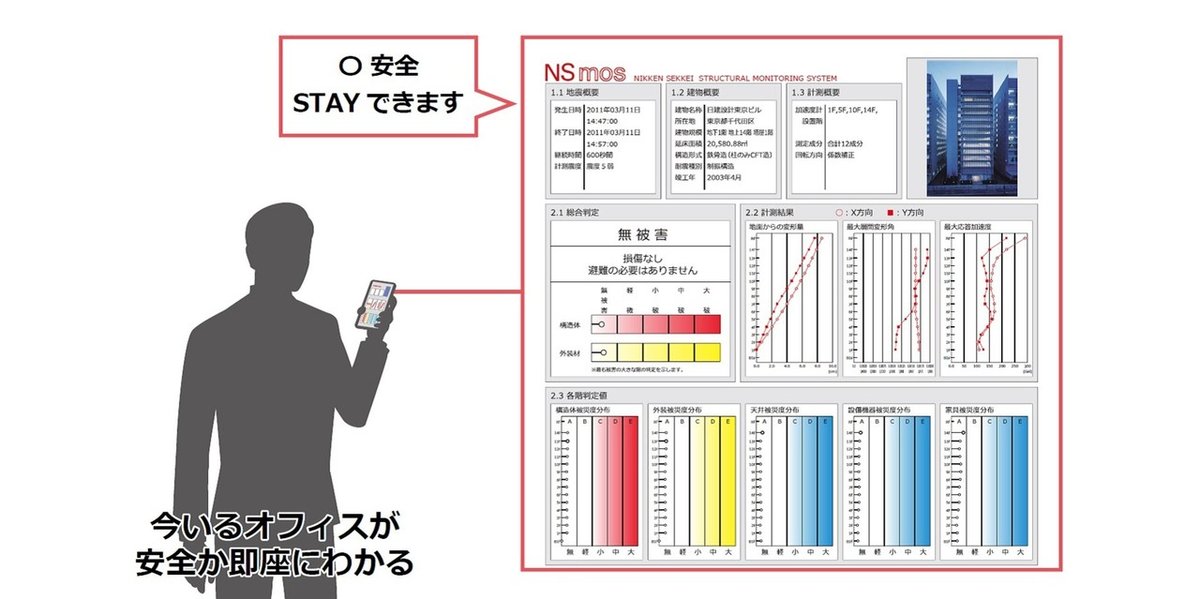

具体的に追加するのは、被災後に私たちが必要な「情報」「環境」を即時に提供するシステム。地震時にオフィスが受けたダメージをすぐさま把握し、インフラも含めた周囲の被災・混乱状況、家族の安否と合わせて「今ここにSTAYできるか/するべきか」の判断を実現します。

図2 被災度判定システム

また、そのまま安全にSTAYできるように、インフラの状況・物資の備蓄残量や換気回数を見える化。さらに、それらの情報から、周辺建物と共助すべきかの判断材料を提供します。

図3 STAYサポートシステム

コロナ禍の状況もふまえると、人流シミュレーションを活用して、密を避けるための最適な人の流れの提案も可能です。

そのほか、フィジカルディスタンス(ソーシャルディスタンス)を守った避難時間から逆算して、安全に出社できる人数を提案するというような検討も進めているところです。

STAYだけでいいの?

STAYの後の避難においても、判断のサポートが重要です。

避難開始の適切なタイミングやベストな避難方法について、「STAYの後どうすべきか」という情報提供も求められます。

諸々のソリューションを踏まえ、それぞれのオフィスに最適な方法を、提案していきます。

平田 裕信

日建設計 設計技術センター

セーフティエンジニア

専門は設備設計、避難安全計画。防災技術・IoTに関わる技術コンサル、災害拠点建築物の設計法に関する調査などを担当し、設備設計者の観点を活かして災害時の安全計画を提案している。主な設備設計に、岡田港船客待合所兼津波避難施設など。

一級建築士、建築設備士

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?