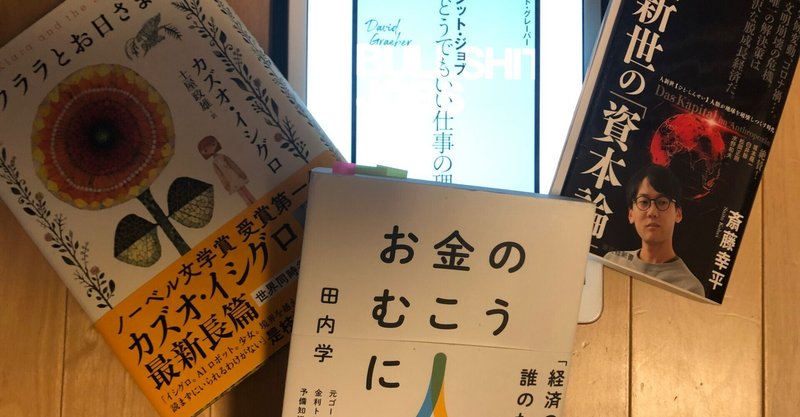

2021年BOOKレビュー アナーキズムからひとの経済へ

本来なら2021年のうちに書いておきたかった「直居敦的2021年BOOKレビュー 僕はこんな本に影響を受けてきた――」。2021年に読んで感銘を受けた、そして今現在も影響を受けている本を振り返る。ご興味の方にはおススメできる本たちだ。

最も影響を受けたのは『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』(デヴィッド・グレーバー著、岩波書店)。日本語訳は2020年7月初版。金融、広告、メディア、あるいは管理職――。自分でもクソだとわかりながらやっている仕事だが給料はよい。それだけに精神は荒廃していくーー。薄給だが社会で必要とされ、多くの場合誇りを持っているエッセンシャルワーカーとは対称的だ。残念ながら20年9月に早世した人類学者による大著だが、読み進める手が止まらなかった。21年末になって日本語訳者による『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』(酒井隆史著、講談社現代新書)が出版された。なぜこれほどまでに自分が気になったのか、思い返しながら読んだ。恐らく考え込んでしまったのは、自分の仕事や自分の取材先(主には金融界)のことを思い浮かべ重ね合わせたからだ。しかし振り返ってみると、グレーバーはそれを個々人の問題もさることながら、資本主義社会の行き着く先のディストピアとして記録、問題提起したのだと思う。金融界でも広く読まれていたのではないか。

さて、この本にたどり着いたのは『人新生の「資本論」』(斎藤幸平著、集英社新書)に衝撃を受け、この本の中でグレーバーが紹介されていたからだ。「資本論」も20年9月の初版発行。ある尊敬するストラテジストに教えてもらって読んだのが2021年初だった。2021年を通じて売れ続け、斎藤幸平氏も論壇などでたびたび見かけるようになったので目にした方も多いのではないか。「かつてマルクスは資本主義の辛い現実が引き起こす苦悩を和らげる“宗教”を “大衆のアヘン”だと批判した。SDGsはまさに現代の“大衆のアヘン”である」というフレーズはまさしく衝撃的だった。世界のSDGsの流れを切り捨てるほどの勇気は僕にはないが、2020年から2021年にかけて日本の投資信託市場などで繰り広げられたESGブームの浅薄さを見るにつけ、このフレーズがたびたび思い起こされた。僕たちは、切実に新しい経済、社会システム、そして価値観を必要としている。

この手の本を先に読んでいたために『資本主義の再構築 公正で持続可能な世界をどう実現するか』(レベッカ・ヘンダーソン著、日本経済新聞出版)が、あまりにもアメリカ的に楽観的な「SDGsユートピア」のように感じられてしまった。

斎藤氏はマルクス哲学研究者で、グレーバーはアナーキスト(無政府主義者)を標榜する人類学者だ。ああそうか!? 僕はついに左派を通り越してアナーキズムまでたどり着いてしまったのか――。などと感慨にふけったものの、昨年は改めて自分の仕事や人生の意味を問い直すという厄介な時間帯が続いた。『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』(ブレイディみかこ著、文芸春秋)はそんな自分のガイド役となってくれた労著。共感と紙一重の同調圧力についても考えさせられ、数年前に自分がたどり着いた気になっていた“共感マネー”の概念を、根本から問い直すような気分になった。まあこういう経験も大事だが……。

そんなこんなで気持ち的には割と悶々とした日々が続いたのだが、2021年末近くになって『お金のむこうに人がいる――元ゴールド・マンサックス金利トレーダーが書いた予備知識のいらない経済新入門』(田内学著、ダイヤモンド社)を読み、また著者と担当編集者も交えたオンライン読書会に参加したことで、改めて自分の考えていること、考えなければいけないことの方向性が見えてきたような気がして、少しほっとしている。「お金のむこうにひとがいる」は素敵な言葉だ。誰が誰のために働いているのか――。お金、経済、株価のむこうにいるひとのことを思い浮かべながら、これからの仕事も生き方も改めて考えていこう。

こうしてみると、昨年に続いて印象に残っている本に経済、金融市場関連が少ない。自分の関心がさまよっている様が現れているようだ。そうした中では『日銀ETF問題 《最大株主化》の実態とその出口戦略』(平山賢一著、中央経済社)は、市場関係者に広く読んでほしい。結果的にこの本が出た21年3月ころから日銀のETF購入は激減したが、最大株主が日本企業のガバナンスの空白を招いている事態は到底長く放置はできないと思う。

コロナ禍の関連書はあまり深く読めなかった。しかし『最悪の予感 パンデミックとの戦い』(マイケル・ルイス著、早川書房)は間違いなく好著。アメリカ社会がいかに混乱しながらパンデミックを迎えてしまったか――。そうした中でも“7人の侍”よろしく民間の“異能”の人たちが活躍してゆく様がアメリカ的だ。日本も哂っている場合ではないのはもちろんだ。

『実力も運のうち 能力主義は正義か?』(マイケル・サンデル著、早川書房)はインパクトがあった。平成の間に格差をめぐる環境は間違いなく深刻に、そして見えにくくなっていると感じる。子どもたちの世代にこの違和感をどう伝えたものか、考えさせられている。『限界から始まる』(上野千鶴子・鈴木涼美著、幻冬舎)は異色の二人の組み合わせによる往復書簡を書籍にしたもの。企画した編集者に羨望を感じる。親子の情の深さと複雑さに涙腺を責められた。

内外の小説も一冊ずつ挙げておく。『クララとお日さま』(カズオ・イシグロ著、早川書房)はAIと格差社会、そして死の意味があやふやになっていく様を描く近未来寓話。AIロボット、クララの純粋なやさしさに救われる。日本では『本心』(平野敬一郎著、文芸春秋)。こちらも死や格差社会を正面から描き、またすでに進行中のメタバース社会を考えるうえでとても興味深い。いずれも、科学技術の危うさを描くと同時に、希望も感じさせる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?